1+

夏天了,年轻人还组乐队么?

校园乐队:让本心变味,还是让初心更持久

北外爱乐协会校内表演

现代乐手 “新生” 音乐会演出照片

现代乐手协会邀请 deca joins 来校交流

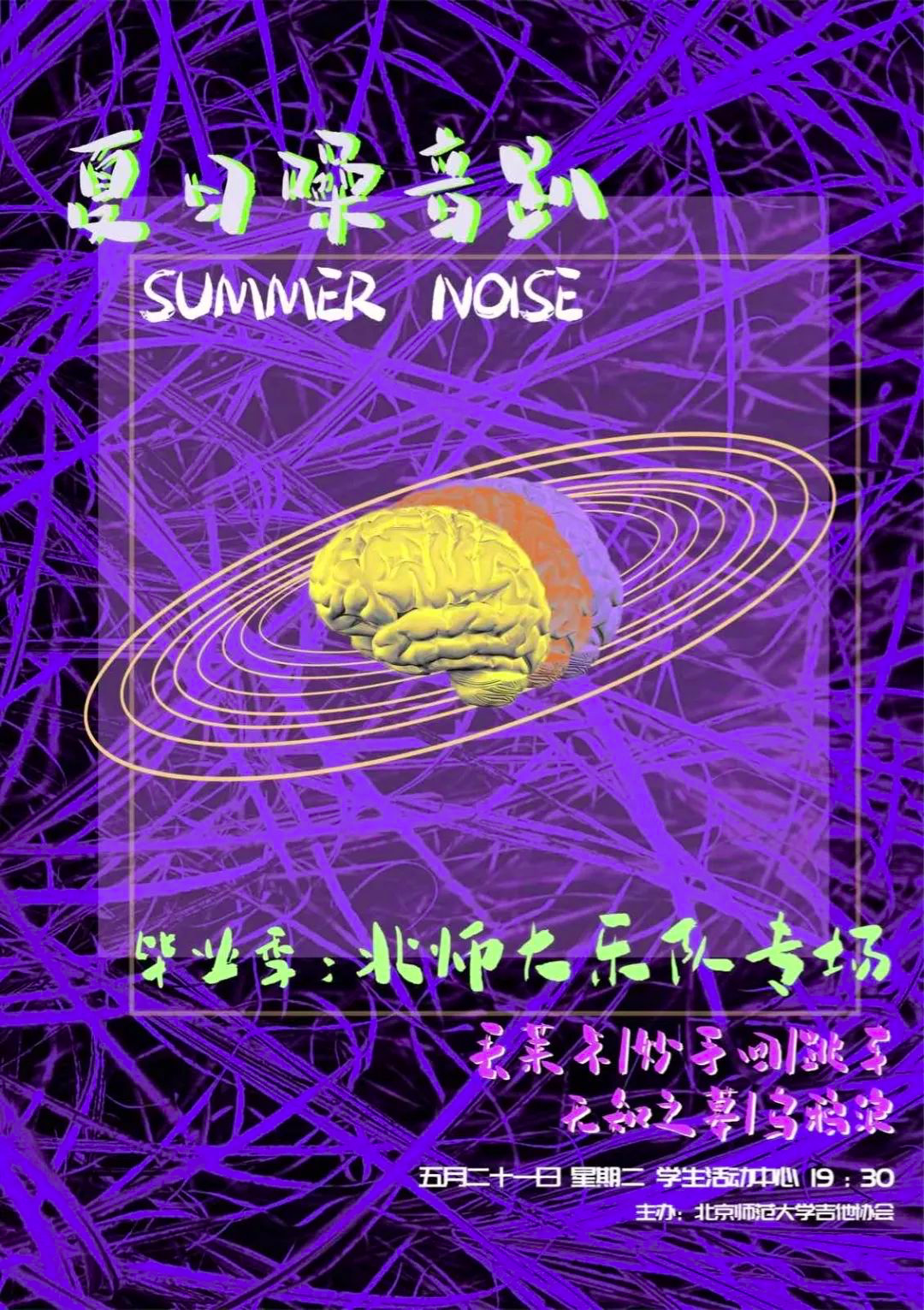

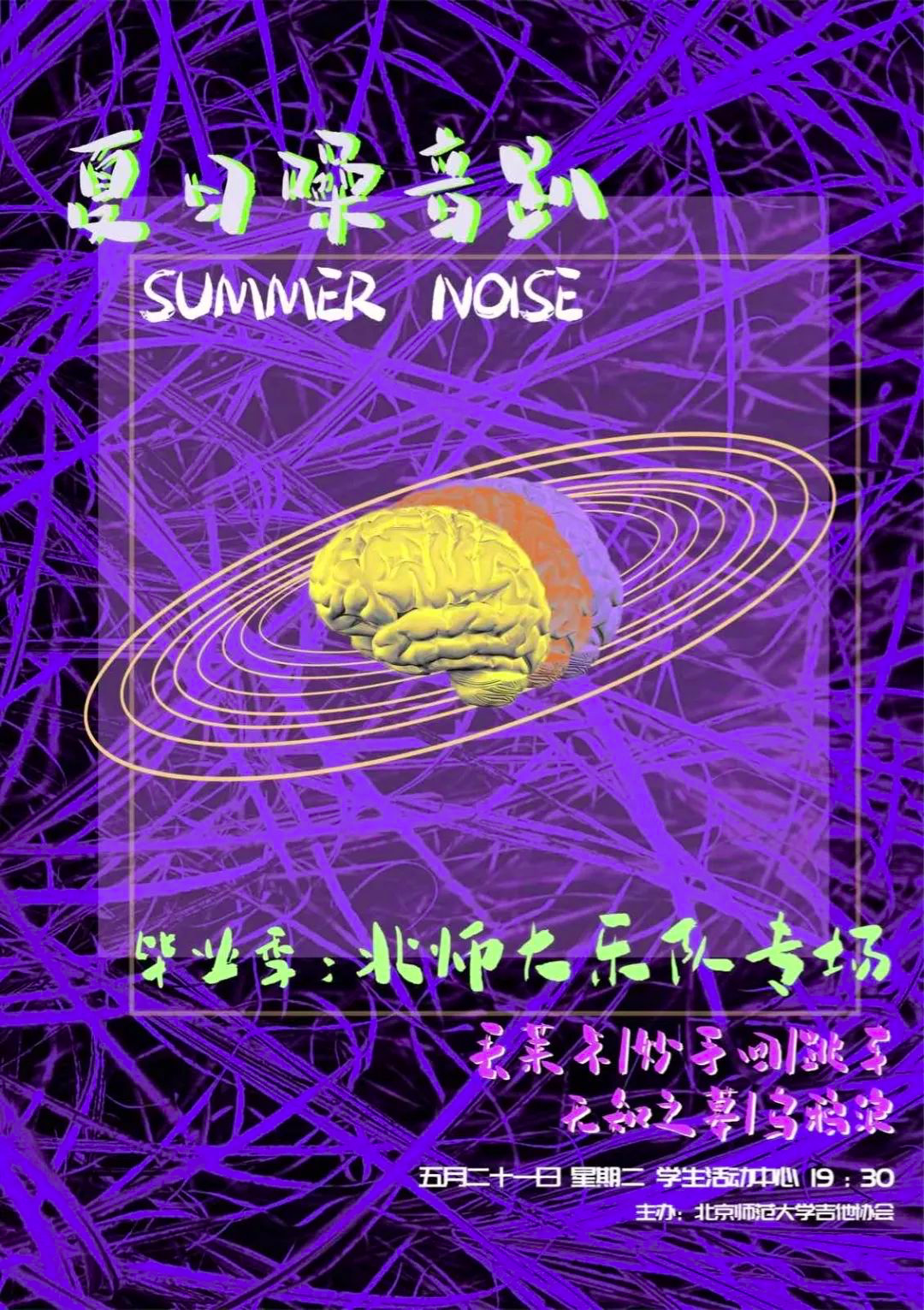

北师吉协 呈现 夏日噪音趴:“夏日渐至,噪音极易挥发 / 不妨点燃 / 倾听悦耳的火光迸溅 / 拥抱温柔的滚滚气浪”

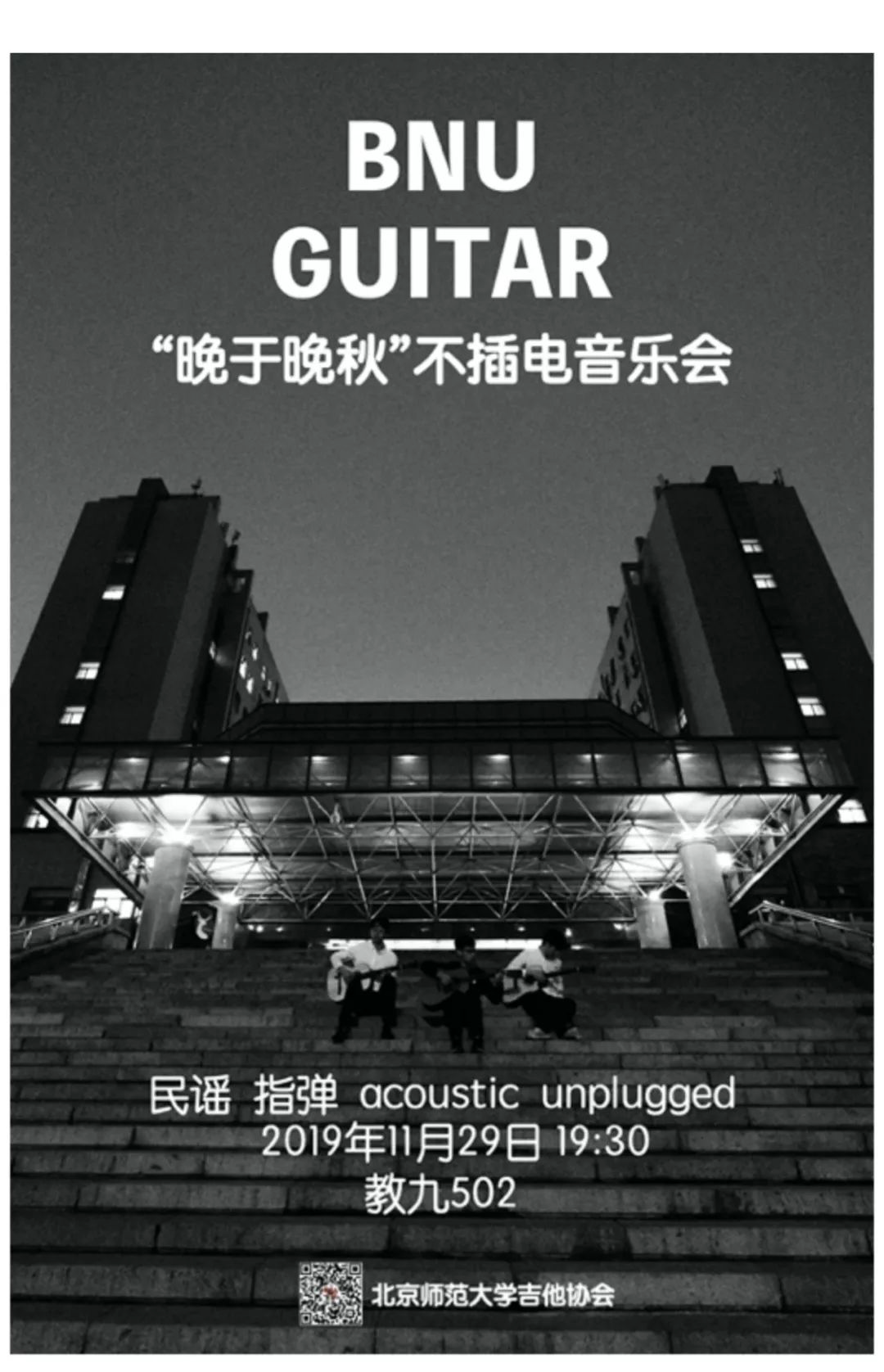

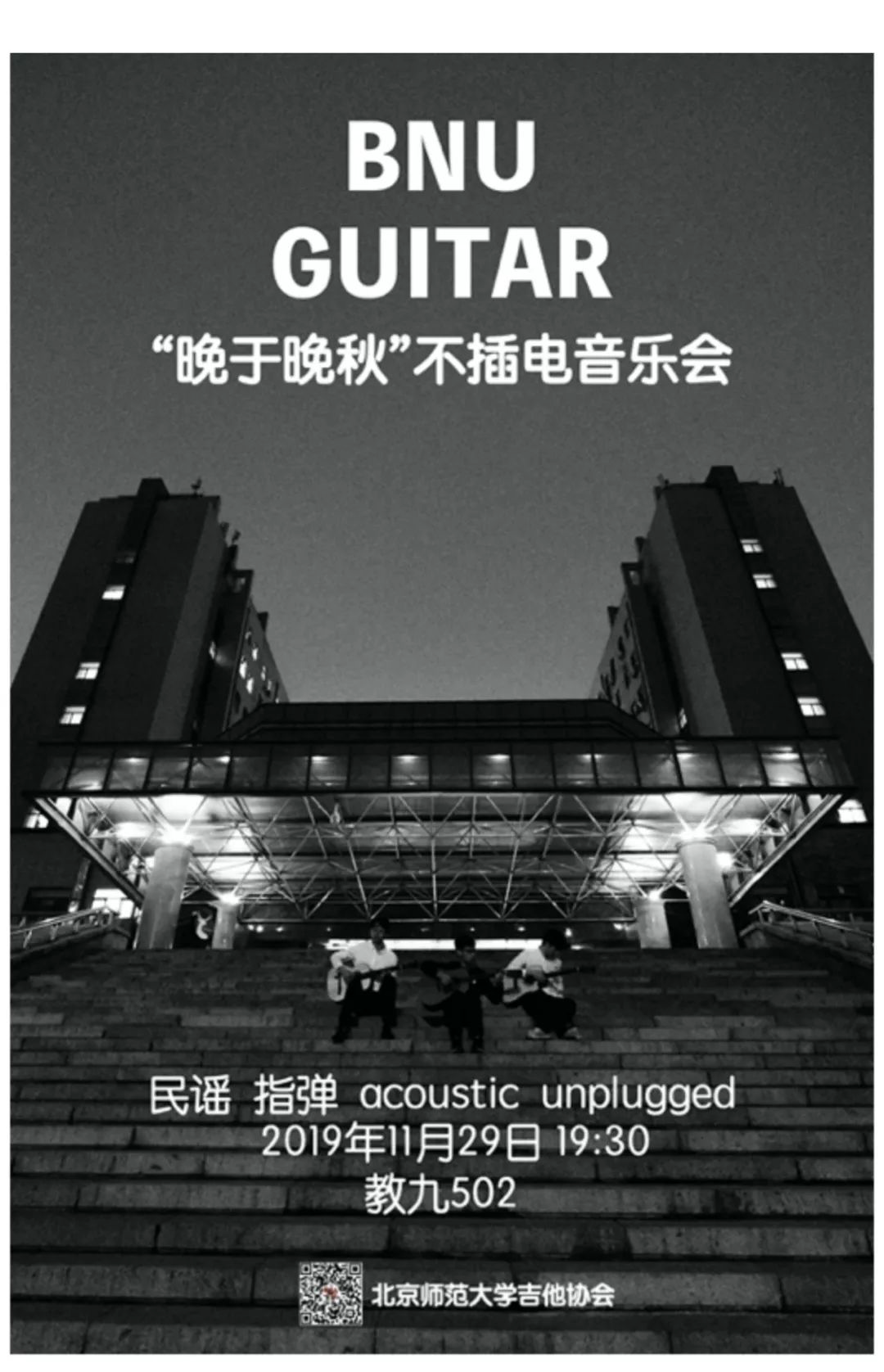

秋天的演出,吉协没有找学校批场地,而是干脆从学校花园里的咖啡店里接了线,然后在旁边的平台上点起蜡烛。“就有点像那个涅槃那个 'MTV Unplugged' 的感觉。” 回想起当时的演出,刘峻澄觉得有滋有味。“我办过两次(不插电演出)。一个叫 ‘晚于晚秋’,一个叫 ‘早于早春’ 。这名字我觉得很有意思。”

退学的业余音乐人:做独立音乐人酷,做偶像也酷

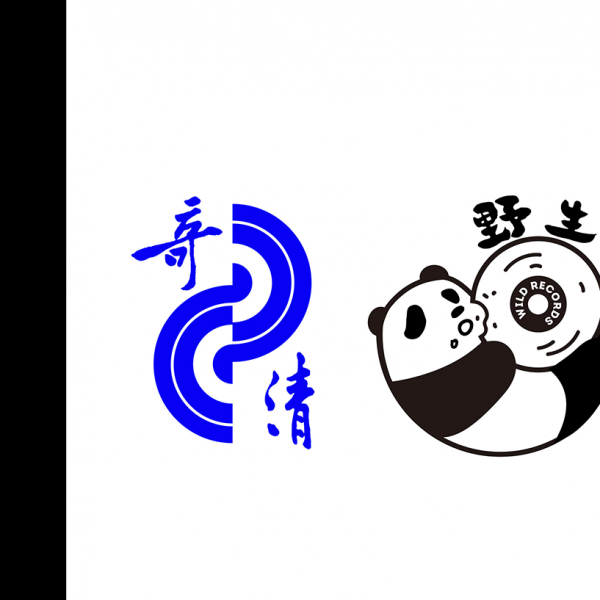

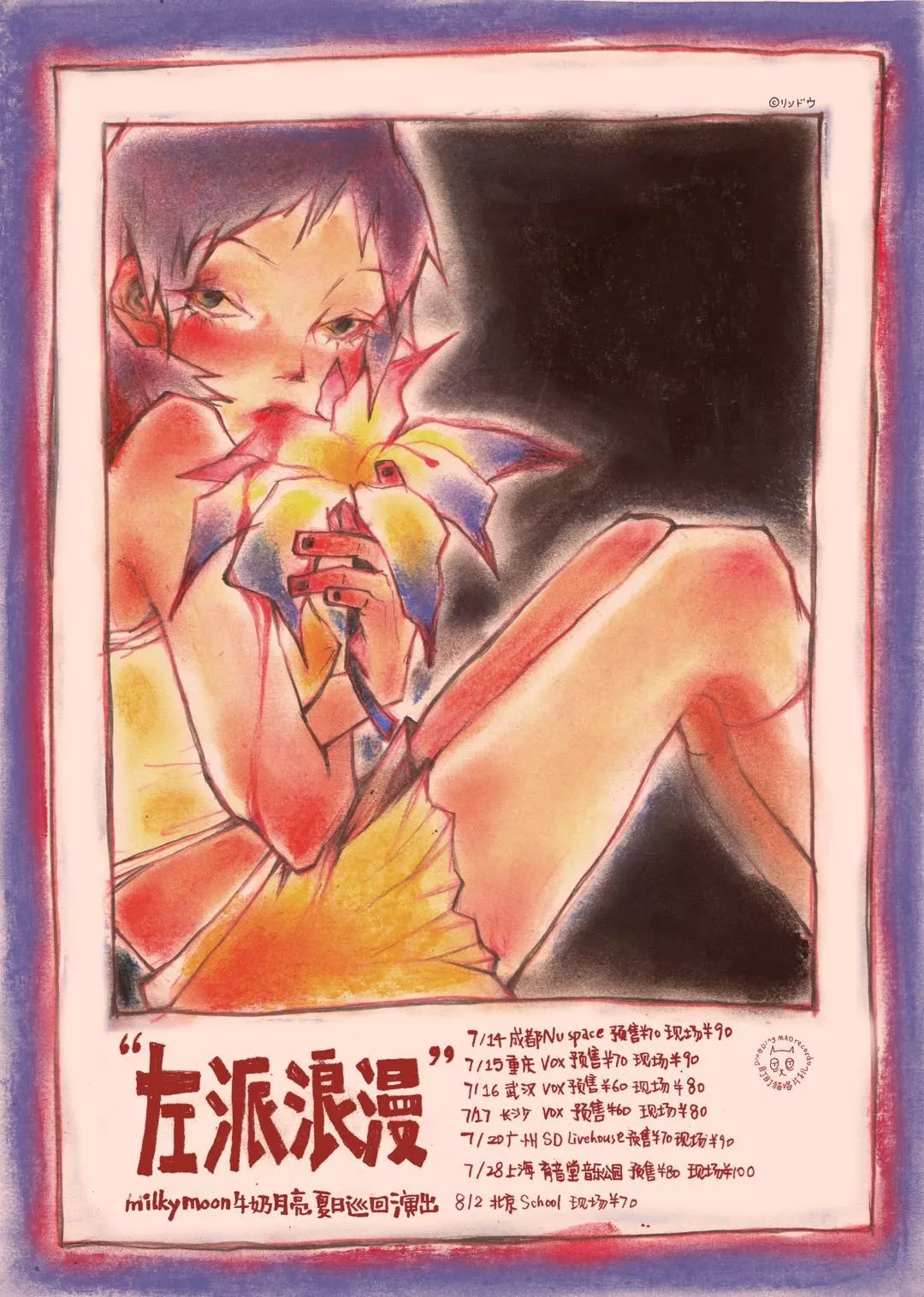

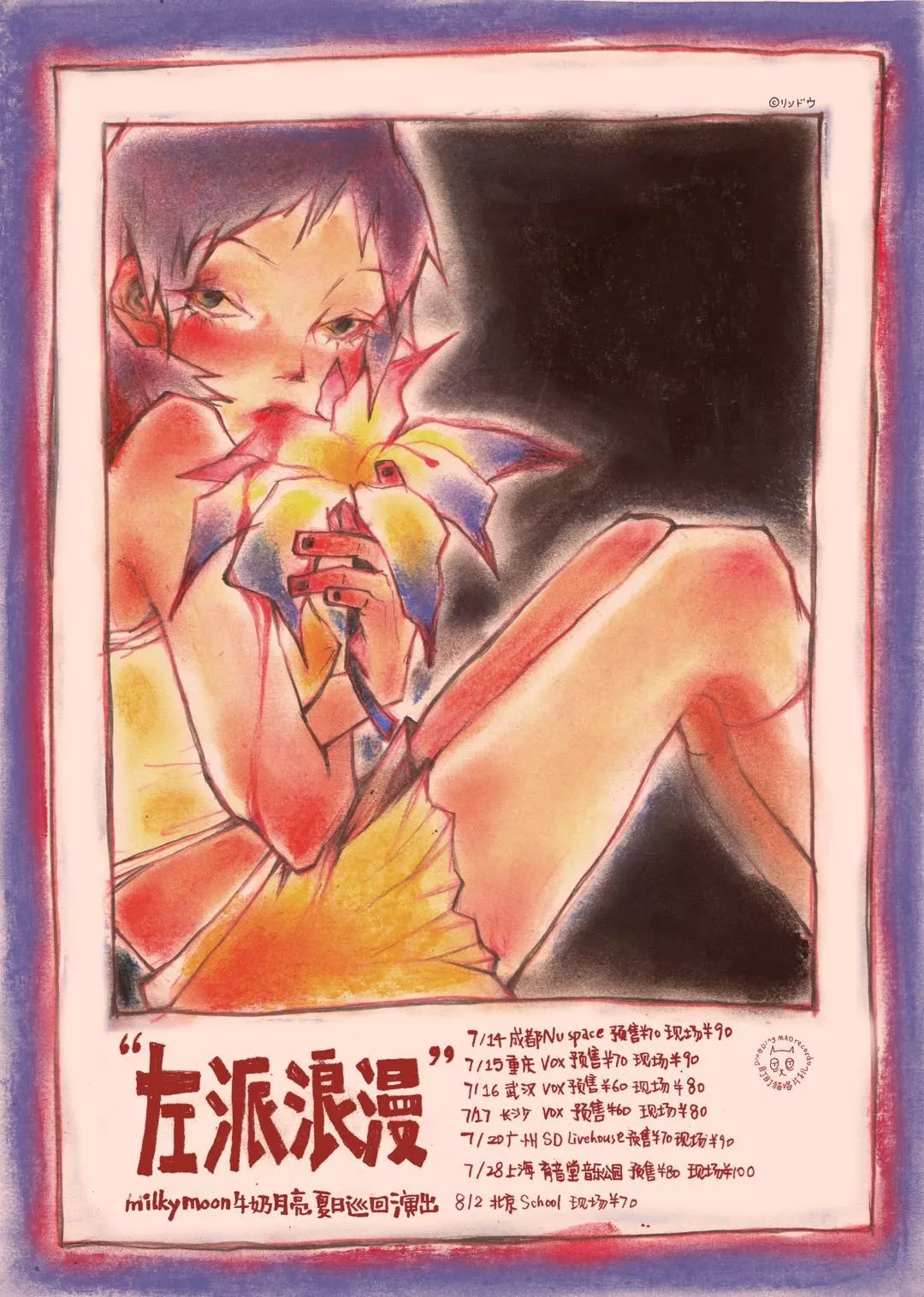

盯盯猫自己一手操办的 milkymoon 巡演

尾声

校园乐队:让本心变味,还是让初心更持久

北外爱乐协会校内表演

现代乐手 “新生” 音乐会演出照片

现代乐手协会邀请 deca joins 来校交流

北师吉协 呈现 夏日噪音趴:“夏日渐至,噪音极易挥发 / 不妨点燃 / 倾听悦耳的火光迸溅 / 拥抱温柔的滚滚气浪”

秋天的演出,吉协没有找学校批场地,而是干脆从学校花园里的咖啡店里接了线,然后在旁边的平台上点起蜡烛。“就有点像那个涅槃那个 'MTV Unplugged' 的感觉。” 回想起当时的演出,刘峻澄觉得有滋有味。“我办过两次(不插电演出)。一个叫 ‘晚于晚秋’,一个叫 ‘早于早春’ 。这名字我觉得很有意思。”

退学的业余音乐人:做独立音乐人酷,做偶像也酷

盯盯猫自己一手操办的 milkymoon 巡演

尾声