炒碟乱象:价值 200 万美元的实体唱片是新一代抗通胀硬货吗?

随着沪指跳水跌破 3300 点,你的亲戚群和朋友圈爆发出一阵阵哀嚎,本周也拉开了惨绿色的帷幕。地下室精心酿造一百年的茅台不再如以往那般醇香,床底的私藏的金条也涨不上新的高点,你打开 X 鱼变卖家产,却发现摆在书柜里展示你优雅品味的实体唱片好像成为了新的硬通货?

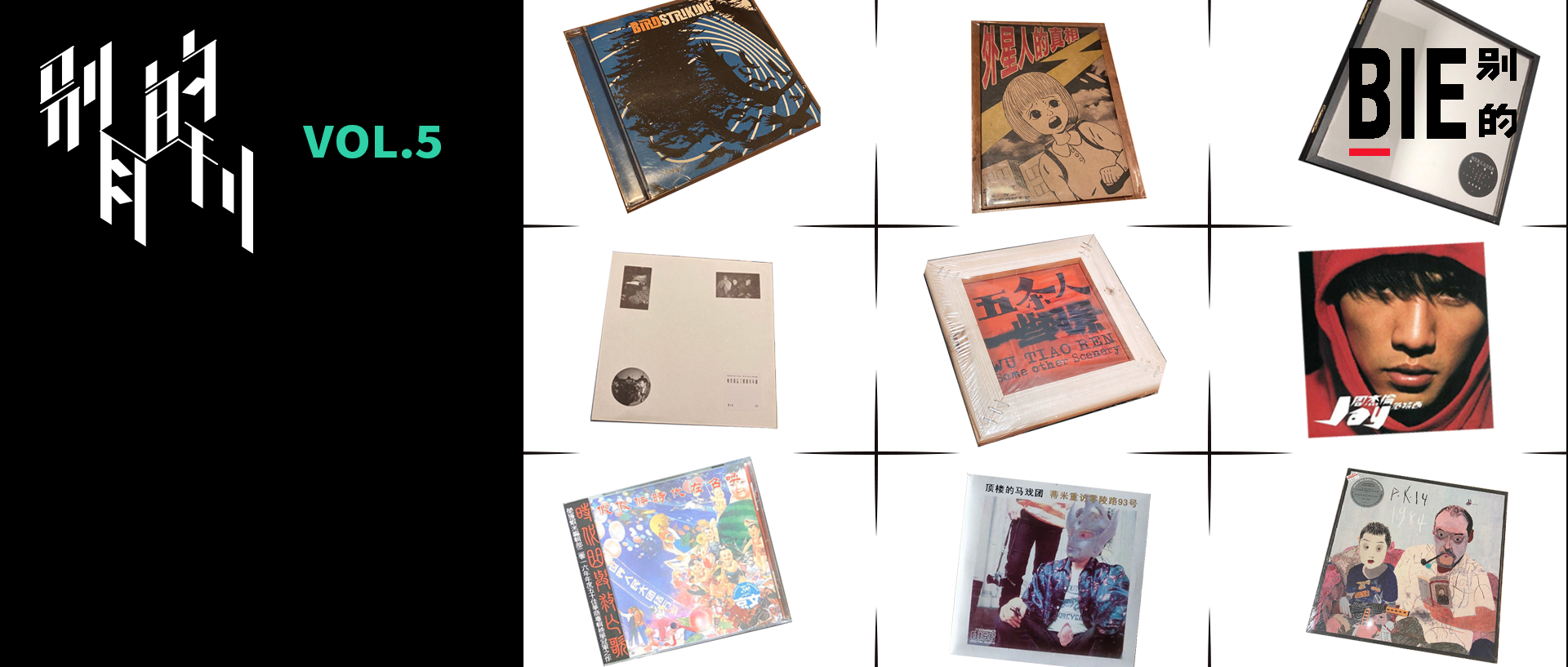

唱片公司们变着法子出名盘复刻盘。早在 2014 年,南都网就报道过《林忆莲复刻碟掀炒卖风:买碟好过炒黄金?》,最近的唱片复刻也动作频频:索尼要复刻 Yellow Magic Orchestra 的 Solid State Survivor 彩胶,“教授” 坂本龙一更是搞起了 200 份限量的 8 枚 10 万日元(约 7000 人民币)的配乐合集套装,“亚洲天王” 周杰伦也出了一套 20 周年纪念黑胶……张张大牌,始发价动辄破千,光是预售就已掀起一波“血雨腥风”。

周杰伦唱片宣传语

“内部人士” 晒出的交易合同(伪)

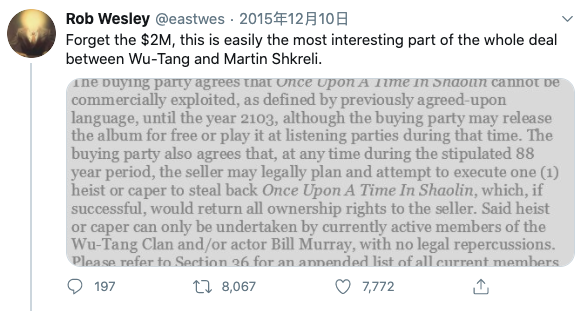

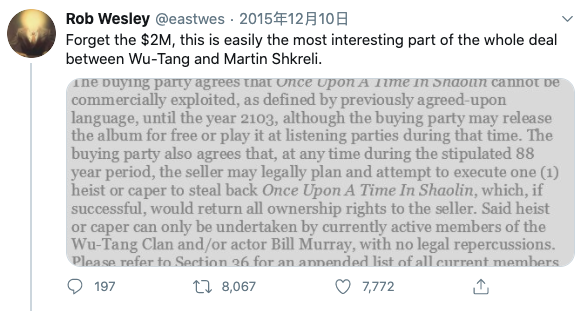

“音乐产业处于危机中。音乐本身的价值已经被贬至分文不值……通过用一种有 400 年历史的文艺复兴方式,把音乐看成是委任制作的商品,使它获得类似于 ‘创造-展览-售卖’ 的轨迹……我们希望激起、加强关于音乐未来的讨论。” Wu-Tang Clan 制作天价藏品的初衷显然没能救活传统唱片工业。近年,数字媒体的冲击已经使得 CD 销售量连年下滑;有了 Bandcamp Fridays,哪个音乐人又还想被一层一层的分销代理扒干净?实体唱片日益成为稀有品,反倒使得收藏价值在二手市场走高。看看柯达就懂了:曾经胶卷十几块的时候你们嘲笑它老土,现在柯达破产,胶卷存货飙到五十才知道珍惜。

从 2018 到 2020,胶卷单价翻了一倍多

“你会找到更好的工作的” 已经成了卖碟宣传语

上过热搜的专辑也逃不过无人竞拍的结局

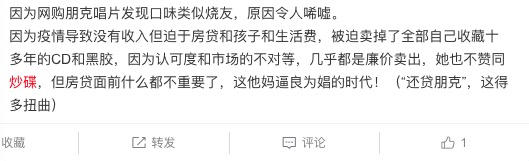

“还贷朋克”

二手交易平台在一些时候不仅仅承担交易的作用。买碟就意味着音乐品味相投,买卖方都默许了对方的审美。对于收藏爱好者来说,交易的场所也是互相交流的地方。黑胶乐迷 Kulilin 曾经做了一个 app 就叫做“胶流”。这可能是唯一一个聚焦于黑胶玩家的专门 app,大家在这里交流唱片知识和行情,也买卖唱机和唱片。但即使在这样一个内容垂直的社区里,卖黑胶也不见得那么容易。“唱机卖得比较快,黑胶赚得少,回本的时间也长一些。”Kulilin 回忆起以前的社区生涯有一丝无奈。

巅峰时期“胶流”的用户量也就一万左右,还没 Kulilin 的微博粉丝数多,app 存活了一年多的时间就不幸夭折。当我问他之后有机会是否还会再做“胶流”时,他半真半假地开了个玩笑:X 鱼已经做得很好了。现在 app 没了,Kulilin 建了一个“胶流”微信群,群友大部分是从“胶流”迁移过来的用户。他每天会在群里分享国内外最新发行的唱片。他仍然爱收藏,自己也在做唱片发行,最近的一张出品是广东嘻哈音乐人瘦恒的《哇》。他回归到了唱片的——承载、传播、分享音乐。

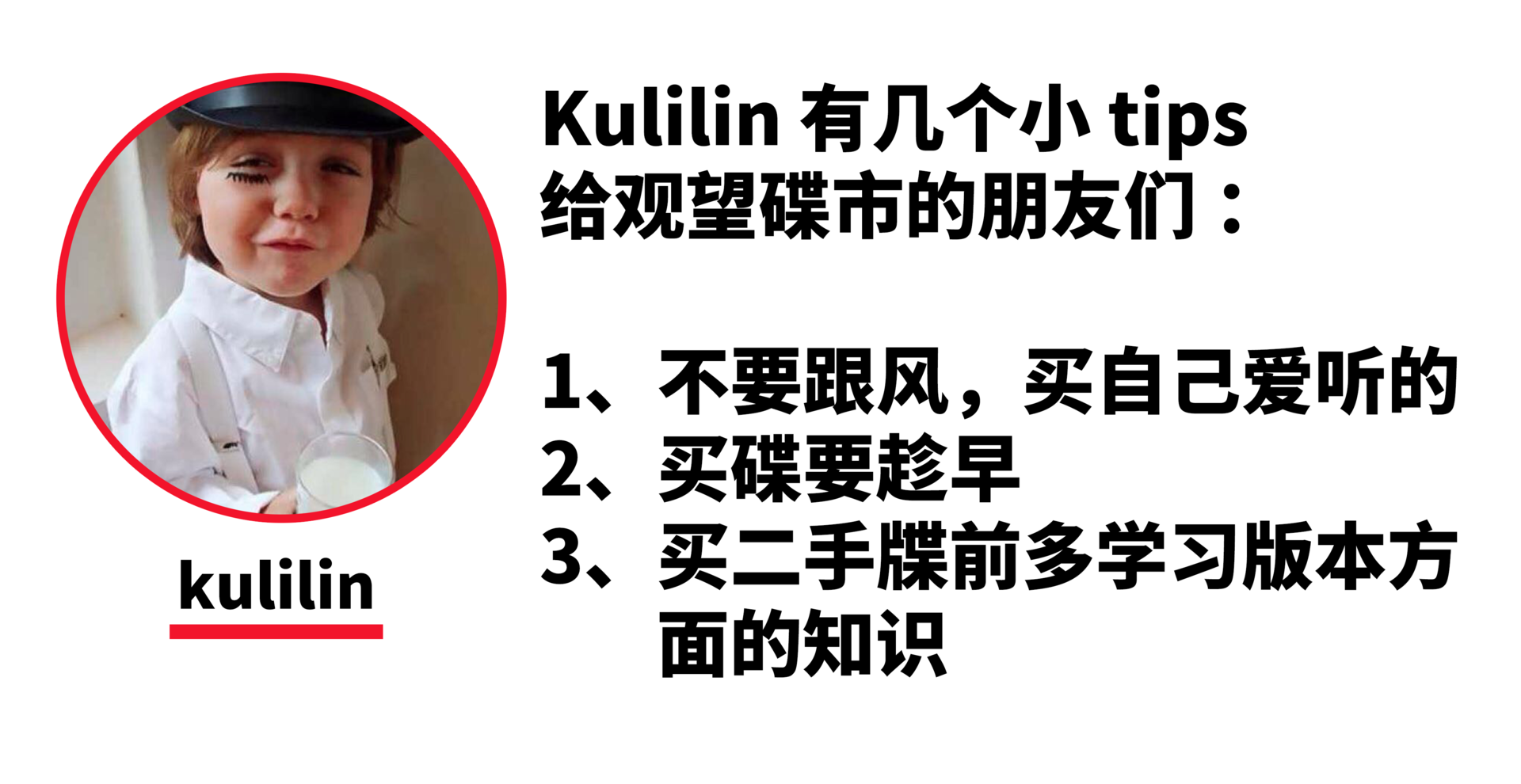

胶流 app

作为普通乐迷,花钱买快乐无可厚非,只是其中的度还得要自己把控。如果你幻想通过 “炒碟” 这样的投机行为带来巨额财富,不如先审视下自己有多大房子,能否承受 “炒糊” 后压在手里的那些搬家都搬不动的碟片。价值和意义本身就是人赋予的,喜欢的话,看着堆积成山的宝贝才不会心烦。这也是大家不约而同默认 “买碟要买自己喜欢的” 原因。

至于那些硬要炒,还要炒高价碟的人有时候可能就像被洗了脑,又或者坚信自己能成为那个捡到便宜的幸运儿。明明知道乐队唱片不会再版,二手市场价已成定数,还要花大量的时间在 “捡漏” 上;结果半年过去了,便宜的一张没捡到,时间没用在听音乐上,全都给了手机屏幕。如果真的那么喜欢音乐,用不同方式收听,或是买数字版一样是支持;如果喜欢收藏,看到价格差不多就下手买,提早在自己的唱片架上拥有总好过看别人 X 鱼窗口里秀图,省下来的时间还能多放放那张唱片。如果只想挣钱,那还不如玩点儿别的,毕竟唱片在不喜欢的人手里只是 PVC 塑料,最后积压了也不好处理,没法当可回收垃圾利用。

随着沪指跳水跌破 3300 点,你的亲戚群和朋友圈爆发出一阵阵哀嚎,本周也拉开了惨绿色的帷幕。地下室精心酿造一百年的茅台不再如以往那般醇香,床底的私藏的金条也涨不上新的高点,你打开 X 鱼变卖家产,却发现摆在书柜里展示你优雅品味的实体唱片好像成为了新的硬通货?

唱片公司们变着法子出名盘复刻盘。早在 2014 年,南都网就报道过《林忆莲复刻碟掀炒卖风:买碟好过炒黄金?》,最近的唱片复刻也动作频频:索尼要复刻 Yellow Magic Orchestra 的 Solid State Survivor 彩胶,“教授” 坂本龙一更是搞起了 200 份限量的 8 枚 10 万日元(约 7000 人民币)的配乐合集套装,“亚洲天王” 周杰伦也出了一套 20 周年纪念黑胶……张张大牌,始发价动辄破千,光是预售就已掀起一波“血雨腥风”。

周杰伦唱片宣传语

“内部人士” 晒出的交易合同(伪)

“音乐产业处于危机中。音乐本身的价值已经被贬至分文不值……通过用一种有 400 年历史的文艺复兴方式,把音乐看成是委任制作的商品,使它获得类似于 ‘创造-展览-售卖’ 的轨迹……我们希望激起、加强关于音乐未来的讨论。” Wu-Tang Clan 制作天价藏品的初衷显然没能救活传统唱片工业。近年,数字媒体的冲击已经使得 CD 销售量连年下滑;有了 Bandcamp Fridays,哪个音乐人又还想被一层一层的分销代理扒干净?实体唱片日益成为稀有品,反倒使得收藏价值在二手市场走高。看看柯达就懂了:曾经胶卷十几块的时候你们嘲笑它老土,现在柯达破产,胶卷存货飙到五十才知道珍惜。

从 2018 到 2020,胶卷单价翻了一倍多

“你会找到更好的工作的” 已经成了卖碟宣传语

上过热搜的专辑也逃不过无人竞拍的结局

“还贷朋克”

二手交易平台在一些时候不仅仅承担交易的作用。买碟就意味着音乐品味相投,买卖方都默许了对方的审美。对于收藏爱好者来说,交易的场所也是互相交流的地方。黑胶乐迷 Kulilin 曾经做了一个 app 就叫做“胶流”。这可能是唯一一个聚焦于黑胶玩家的专门 app,大家在这里交流唱片知识和行情,也买卖唱机和唱片。但即使在这样一个内容垂直的社区里,卖黑胶也不见得那么容易。“唱机卖得比较快,黑胶赚得少,回本的时间也长一些。”Kulilin 回忆起以前的社区生涯有一丝无奈。

巅峰时期“胶流”的用户量也就一万左右,还没 Kulilin 的微博粉丝数多,app 存活了一年多的时间就不幸夭折。当我问他之后有机会是否还会再做“胶流”时,他半真半假地开了个玩笑:X 鱼已经做得很好了。现在 app 没了,Kulilin 建了一个“胶流”微信群,群友大部分是从“胶流”迁移过来的用户。他每天会在群里分享国内外最新发行的唱片。他仍然爱收藏,自己也在做唱片发行,最近的一张出品是广东嘻哈音乐人瘦恒的《哇》。他回归到了唱片的——承载、传播、分享音乐。

胶流 app

作为普通乐迷,花钱买快乐无可厚非,只是其中的度还得要自己把控。如果你幻想通过 “炒碟” 这样的投机行为带来巨额财富,不如先审视下自己有多大房子,能否承受 “炒糊” 后压在手里的那些搬家都搬不动的碟片。价值和意义本身就是人赋予的,喜欢的话,看着堆积成山的宝贝才不会心烦。这也是大家不约而同默认 “买碟要买自己喜欢的” 原因。

至于那些硬要炒,还要炒高价碟的人有时候可能就像被洗了脑,又或者坚信自己能成为那个捡到便宜的幸运儿。明明知道乐队唱片不会再版,二手市场价已成定数,还要花大量的时间在 “捡漏” 上;结果半年过去了,便宜的一张没捡到,时间没用在听音乐上,全都给了手机屏幕。如果真的那么喜欢音乐,用不同方式收听,或是买数字版一样是支持;如果喜欢收藏,看到价格差不多就下手买,提早在自己的唱片架上拥有总好过看别人 X 鱼窗口里秀图,省下来的时间还能多放放那张唱片。如果只想挣钱,那还不如玩点儿别的,毕竟唱片在不喜欢的人手里只是 PVC 塑料,最后积压了也不好处理,没法当可回收垃圾利用。