1+

我们依然需要乐评人吗?|专访 “温带复调”成员

想看完整版的话去他们的微博 | 图源:@温带复调

“二〇一〇年代华语地区五十佳专辑” 有始有终。文字看起来颇为 “旧式、认真、正直” | 图源:“温带复调” 的公众号与微博

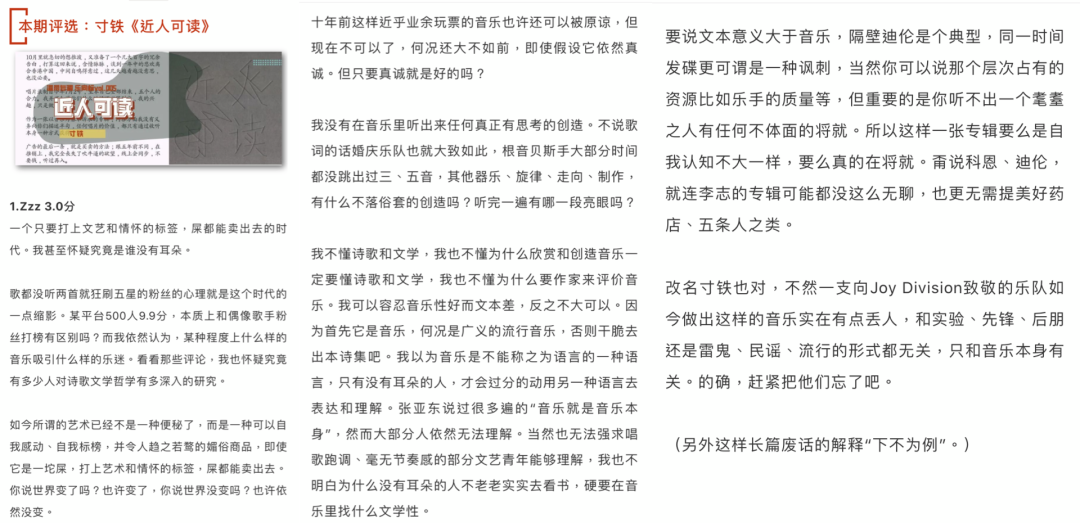

这样一个大输出完成后,冲着 “一〇年代工程” 而来的成员自然四散开来,大家难免有点提不起劲儿。“温带复调是流动的,开放的,新的项目就寻找新的加入者,其中就包括 Zzz。” 他的评论犀利、辛辣、不留情面,为 “温带复调” 带来了一些人气。到现在他们也没见过 Zzz,连知道这个人都纯属偶然,“是在豆瓣上翻短评找到他的”。一个纯靠豆邮联络、从未爆照面基的纯网友,这年代可不多见了。

Zzz 引发讨论的乐评一览

“大家每次都冲着他的评论来看,现在他是 ‘乐向标’ 的顶流明星。” “乐向标” 是温带复调目前的长期独立乐评项目,范围从白纸扇到欧阳娜娜,兼容并包。

部分 “乐向标” 一览。| 图源:@温带复调

吴京成龙已经是泥塑常规款了,张飞、郭德纲、施瓦辛格等更多已加入套餐 | 图源:网络搜索

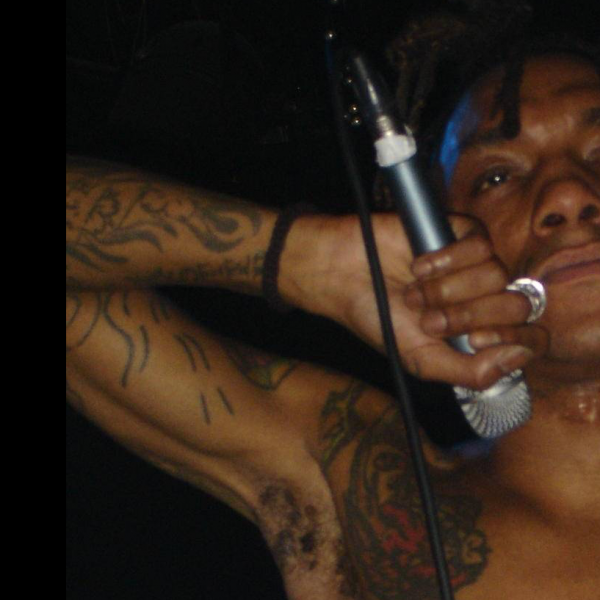

阿森去年给泥塑 bot 投稿木马乐队主唱谢强的时候,还有人说 “滚圈怎么还有泥塑?” 现在就不会了。| 图源:@滚圈泥塑 bot

我决定去喝一杯 | 阿森供图