从一沓穿孔卡片开始:在这里了解一部计算机艺术简史

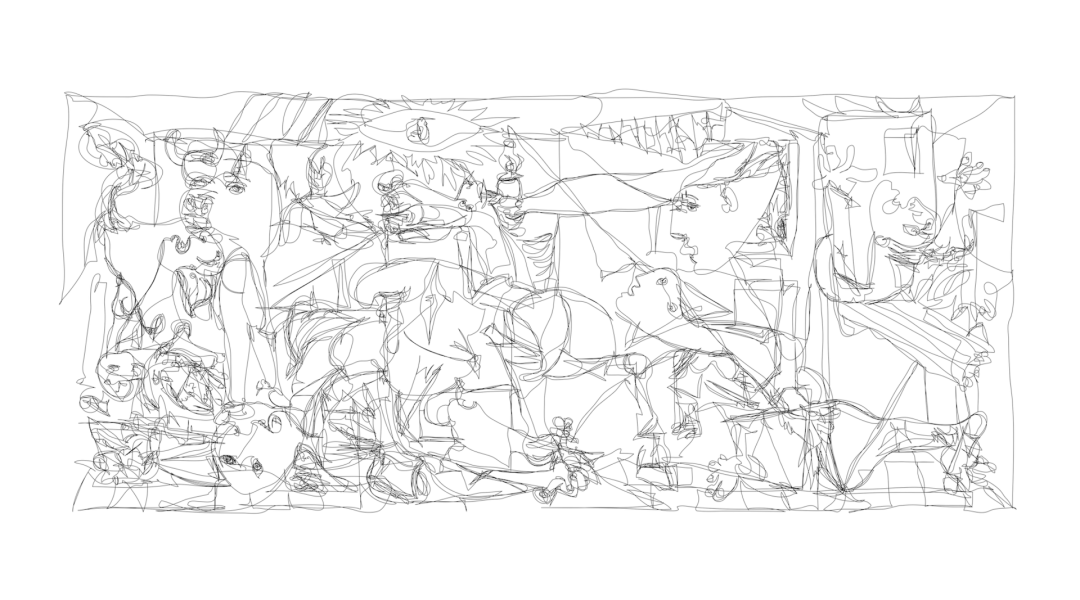

六十年代末,欧洲各地一些艺术家发现了算法在生成图像方面的潜力,逐渐开始投身研究计算机绘画并举行小型展览,并迅速获得了艺术界和技术界的注意力。那时的计算机仍然是用于特定场所的大型设备,少数有机会的人们怀着朝圣的心情接触它;与此同时,计算机技术的飞速发展也使人类社会洋溢着一种主人般的自豪感,梦想着重建世界的光明未来。这些计算机艺术的先驱者们用原始的穿孔卡片( punch card )尝试编程,在绘图仪上安装马克笔,让它们在纸上缓慢而坚定地移动。画出的图形有时像儿童画或原始洞穴绘画一般拙朴天真,有时则含有一种超越人类的秩序感。人们满怀欣喜地展示这些作品,骄傲地致敬艺术史,对技术未来的期望中亦闪耀着人的光芒。

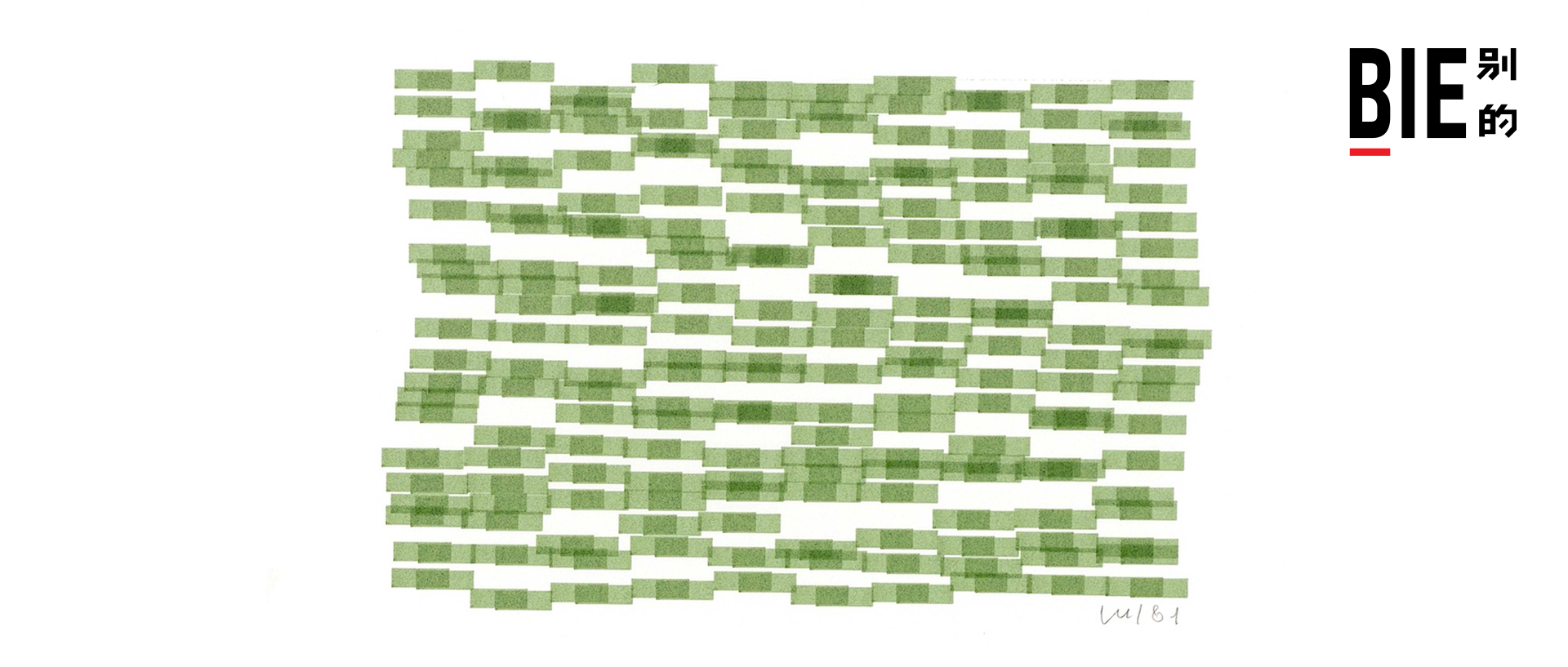

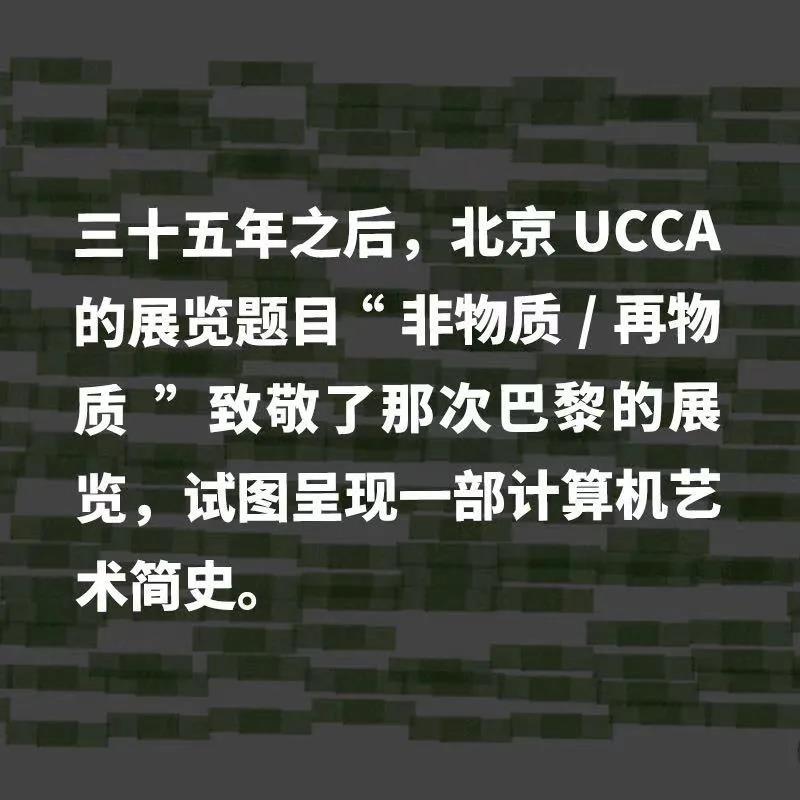

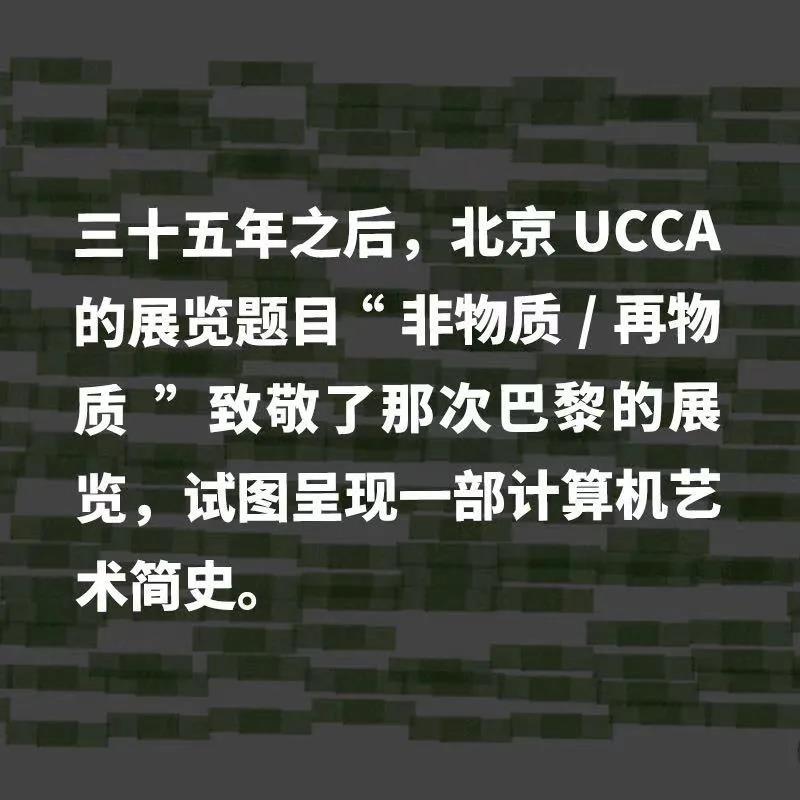

薇拉·莫尔纳( VERA MOLNAR ),致敬莫奈,1981 ,19 x 26 cm,1 幅绘图仪制图,纸本彩墨

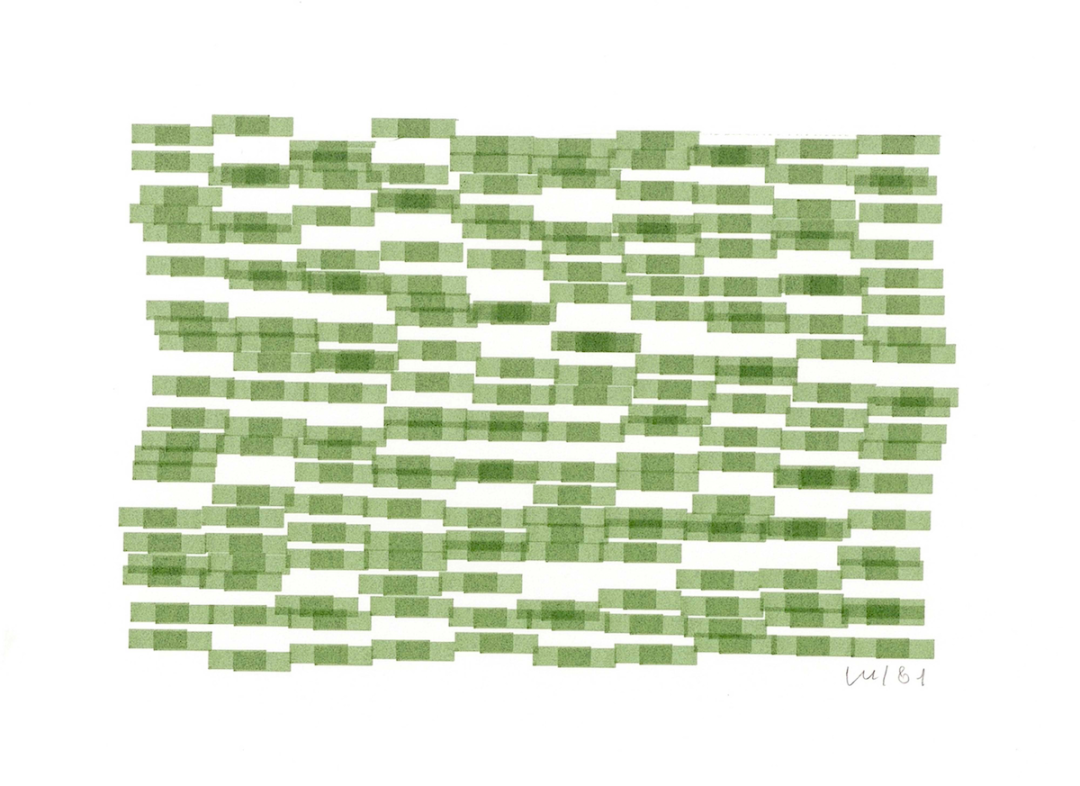

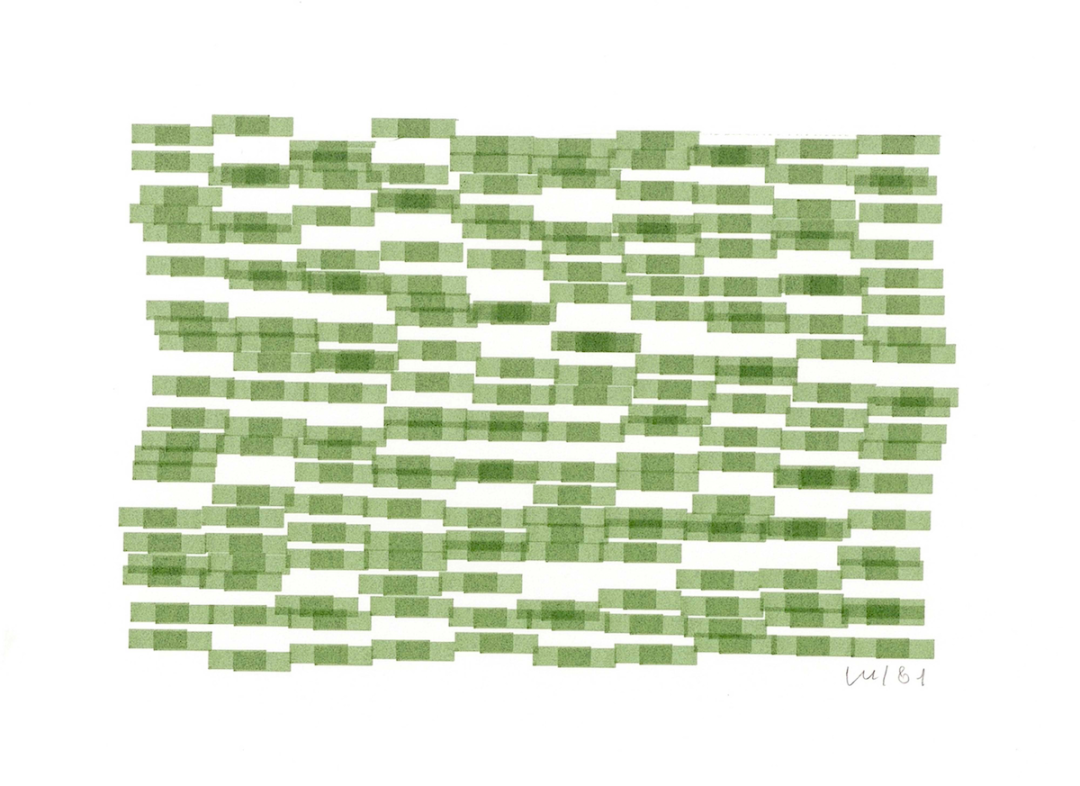

哈罗德·科恩( HAROLD COHEN ),“阿诺菲尼”系列 1-4 ,1983 ,绘图仪制图,纸本水墨,57 x 76 cm

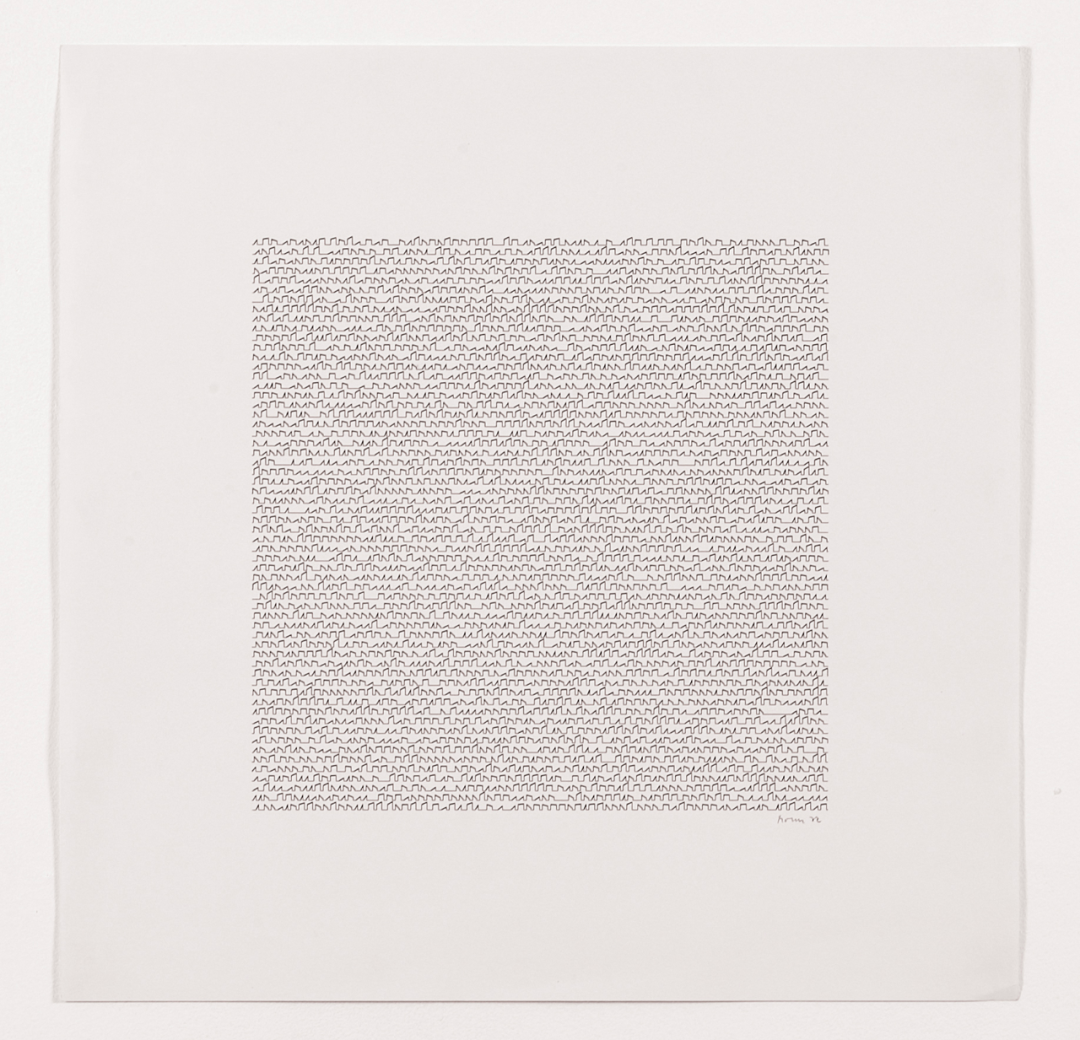

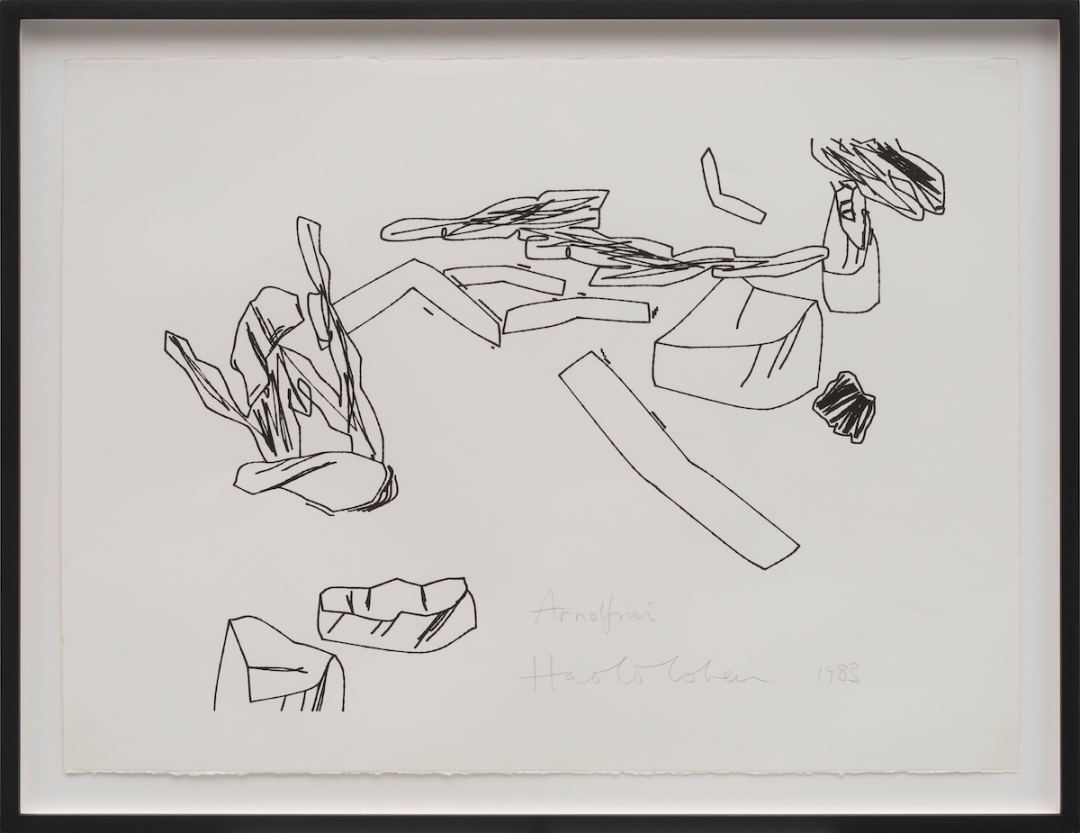

曼弗雷德·莫尔( MANFRED MOHR ),P-122d ,1972 ,绘图仪制图,纸本水墨,57.2 x 57.2 cm

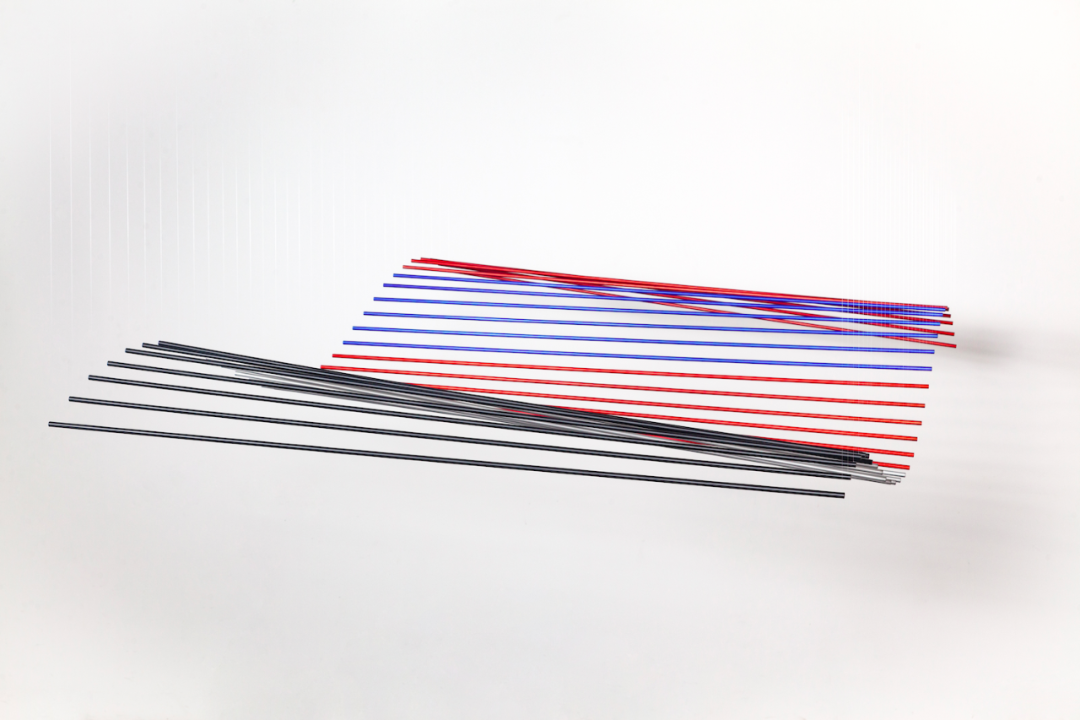

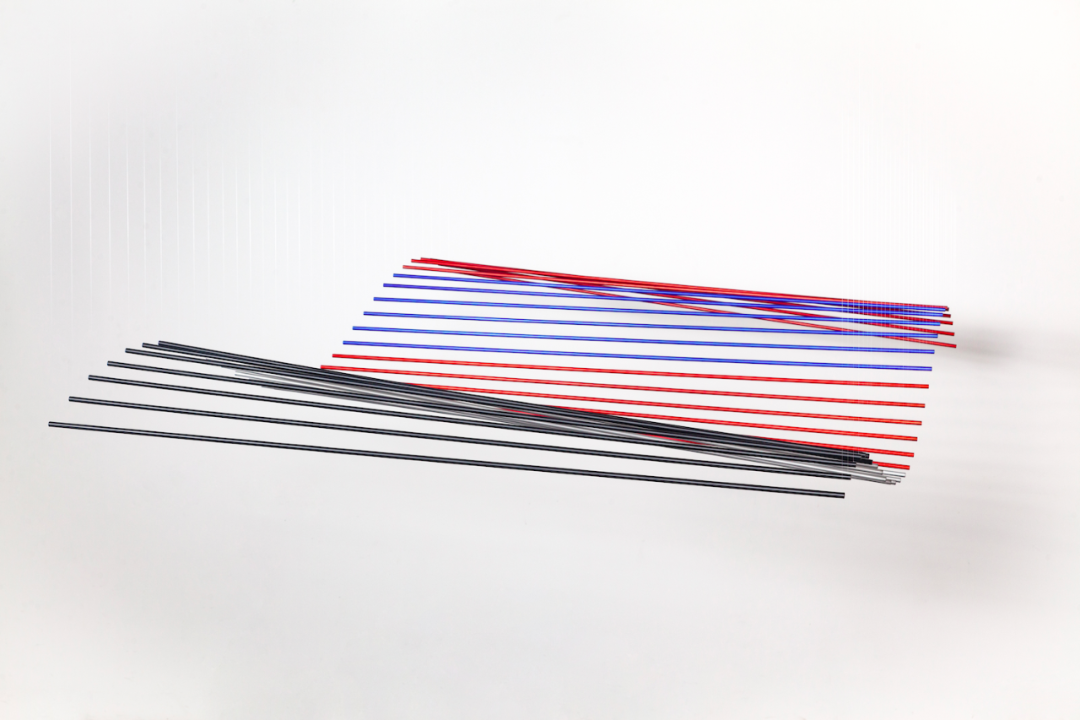

埃利亚斯·克雷斯潘( ELIAS CRESPIN ),弹性方案 8 ,2019 ,绘制的铝管、尼龙、马达、计算机、电子接口,232.5 x 150 cm,©埃利亚斯·克雷斯潘,摄影:帕斯卡尔·马亚尔

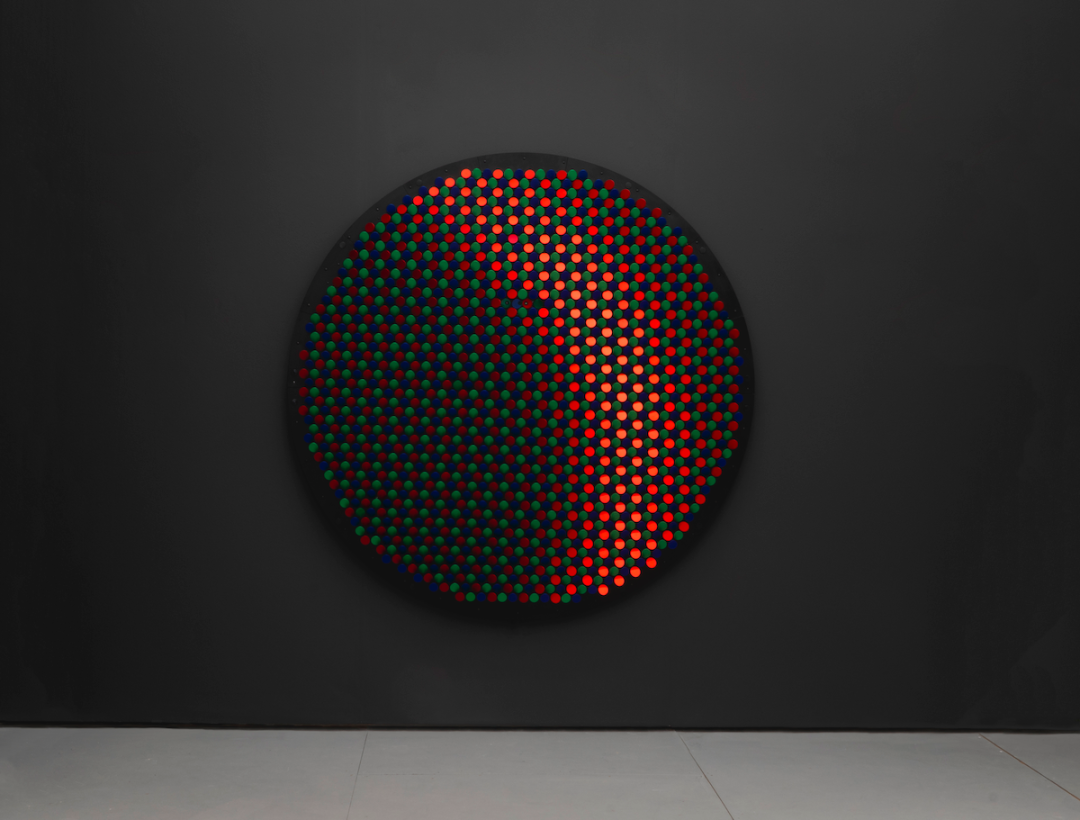

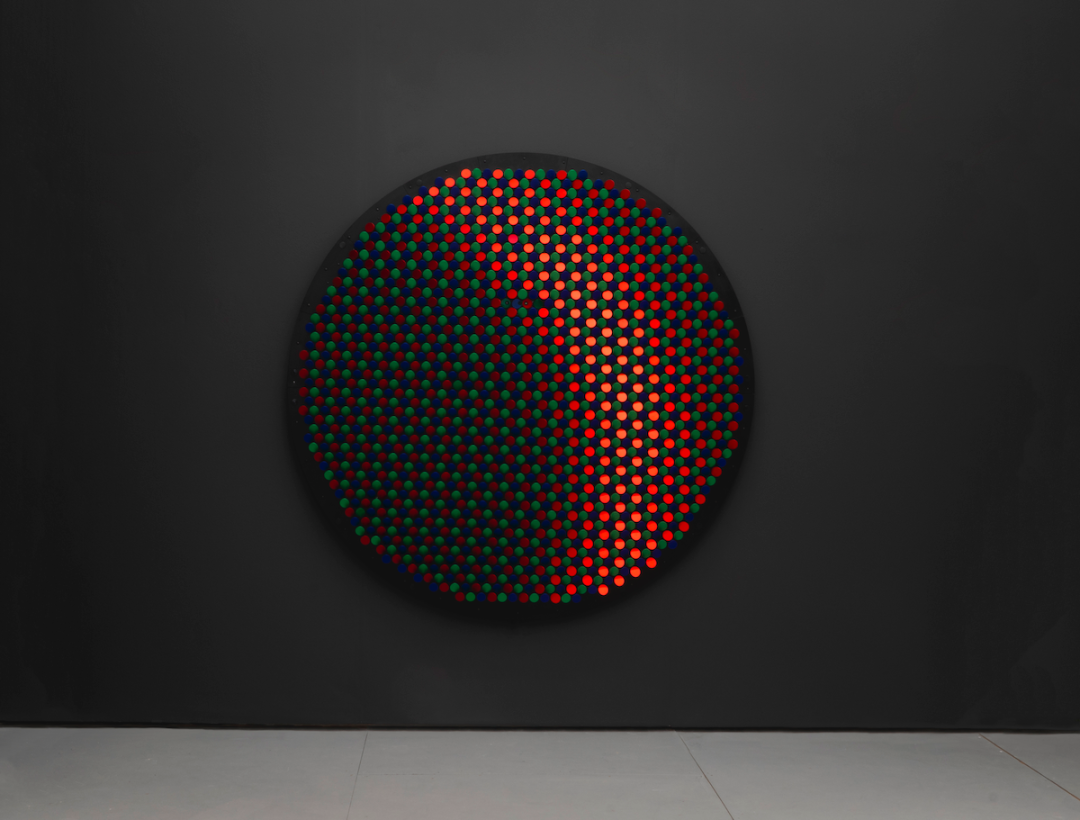

丹尼尔·罗津( DANIEL ROZIN ),红绿蓝挂片之镜,2019 ,阳极氧化铝制旋钮、马达、3D 摄影机、控制电子器件、计算机、定制软件,直径 182.9 cm,厚度 10.2 cm

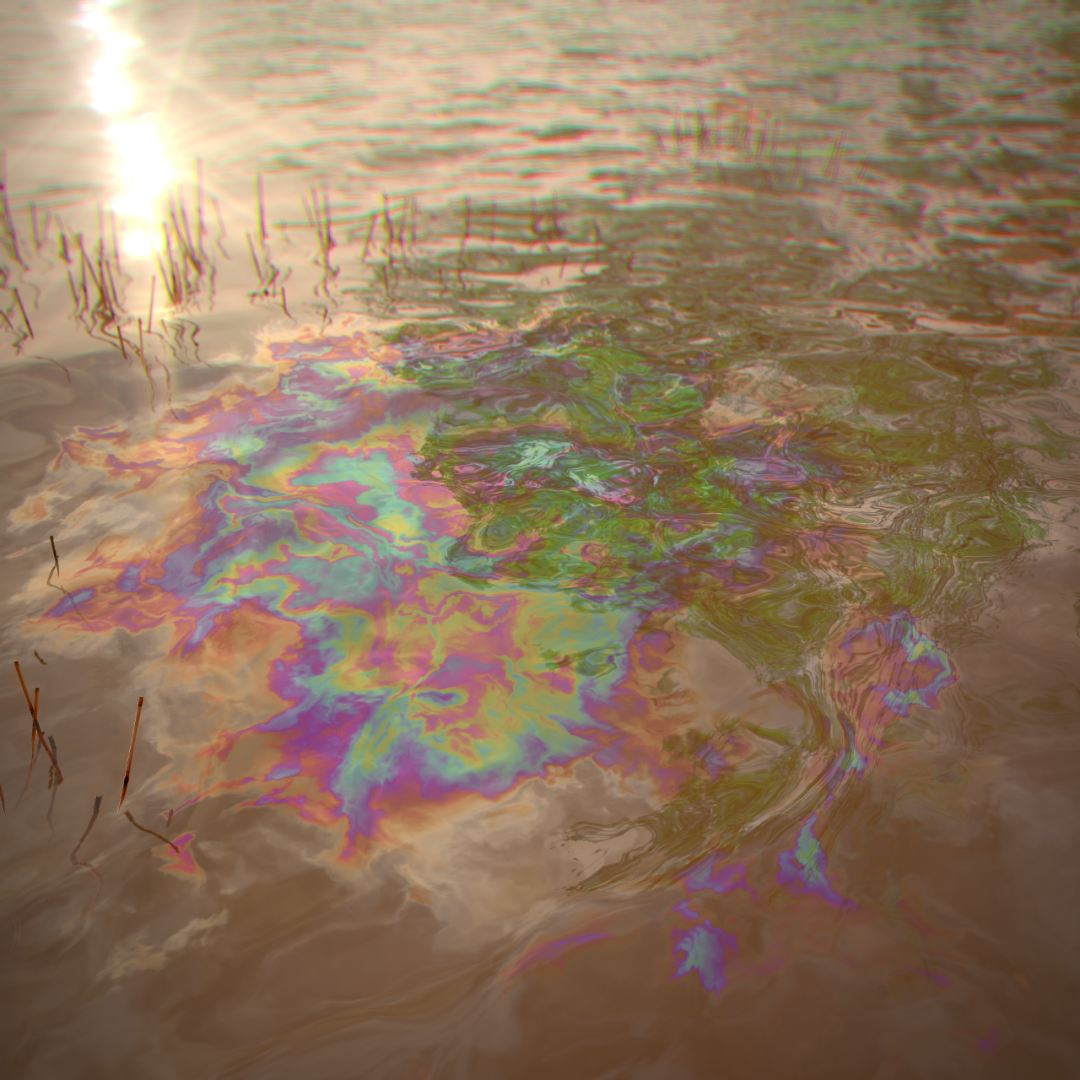

约翰·杰勒德( JOHN GERRARD ),旗帜(尼罗河),2017 ,拟像,50 x 50 x 16 cm,©约翰·杰勒德,图片由艺术家和托马斯·戴恩画廊提供

“非物质/再物质:计算机艺术简史” ,UCCA,北京

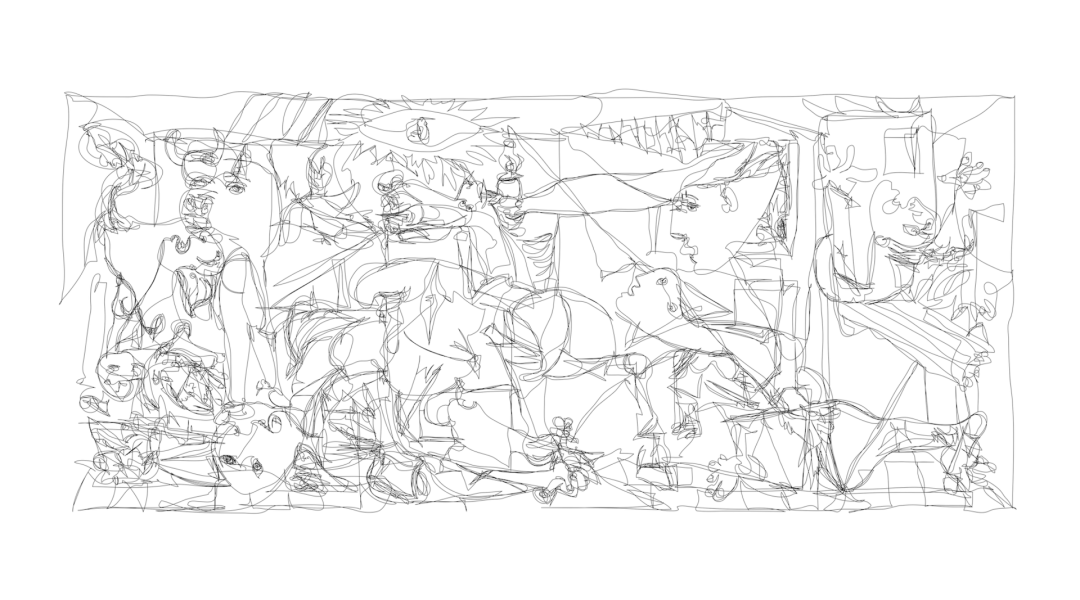

米歇尔·佩桑( MICHEL PAYSANT ),眼球书法,2020 ,纸本墨水(通过与配有毛笔的机器人连接的眼动追踪仪完成),每幅 72 x 102 cm,图片由艺术家提供

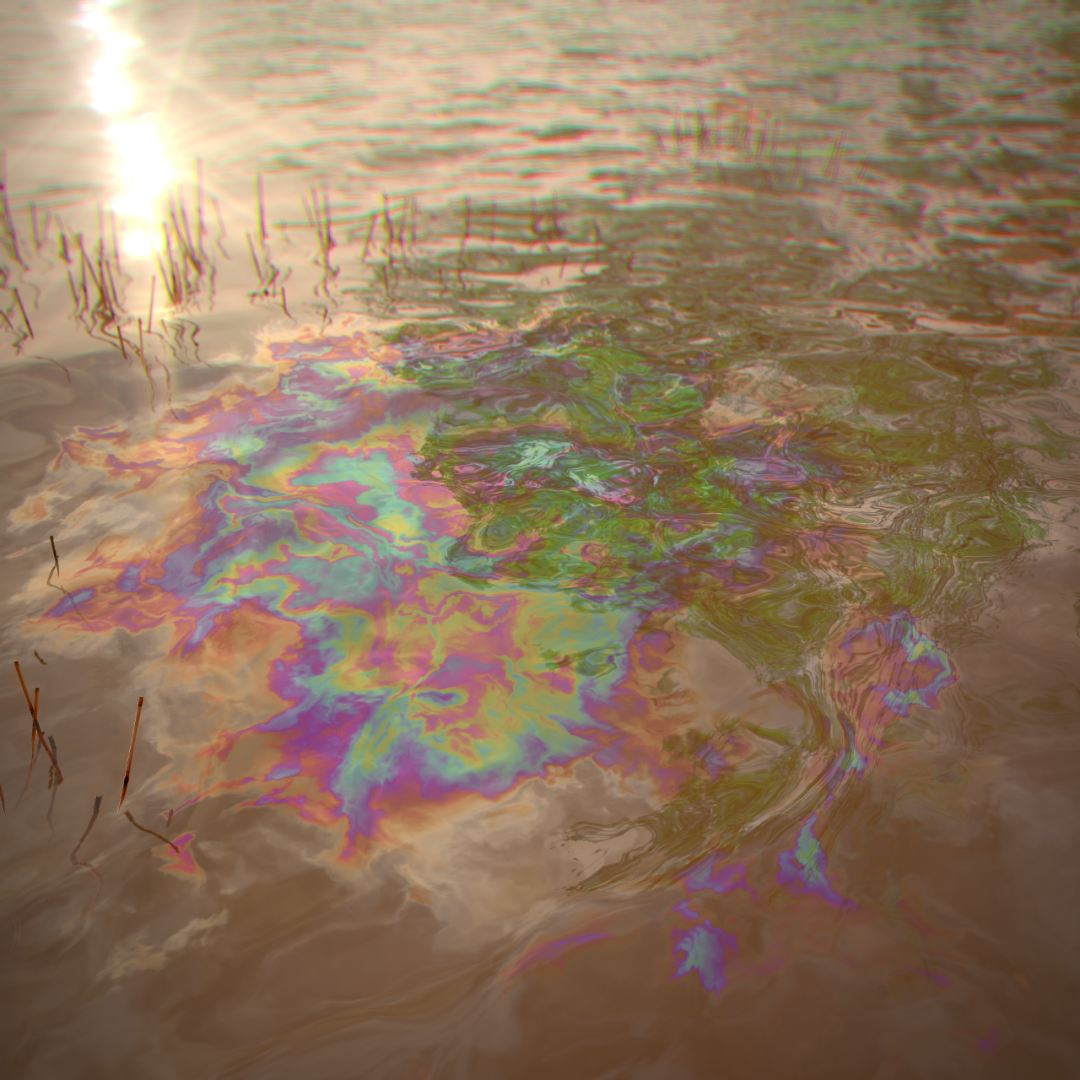

梅莫·阿克腾( MEMO AKTEN ),深度冥想:60 分钟万物简史,2018 , 60 分钟循环播放,定制软件,生成式影像、生成式音频,人工智能、机器学习、深度学习、生成式对抗网络、变分自动编码器,尺寸可变

陆杨,器世界大冒险,2019,交互游戏,技术支持:Meta Objects(香港,英国),游戏配乐:2080(法国)

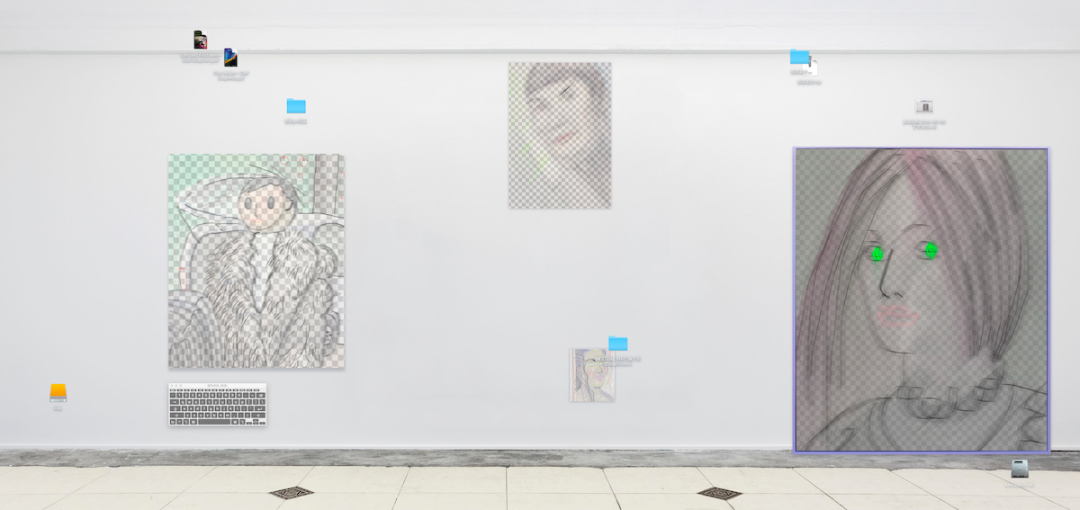

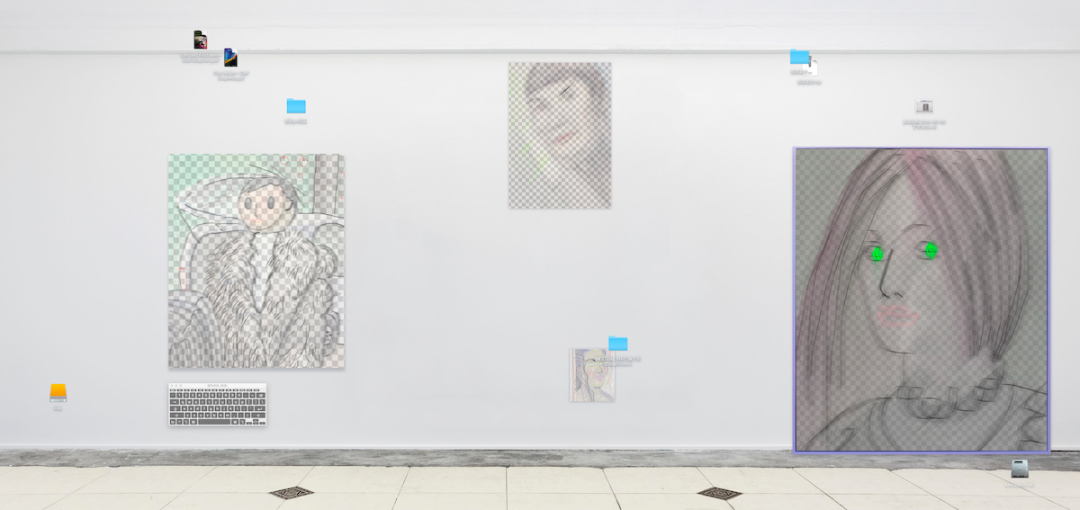

林科,苹果园和绿色眼睛 C(效果图),左:苹果园,2019 ,铝板 UV 打印,142 x 120 cm;右:绿色眼睛C ,2019 ,铝板 UV 打印,176 x 210 cm

“非物质/再物质:计算机艺术简史” ,将在北京 UCCA 尤伦斯当代艺术中心展出至 2021 年 1 月 17 日。观众可以在线上展览浏览作品并阅读参展艺术家访谈。

//作者:陆冉

六十年代末,欧洲各地一些艺术家发现了算法在生成图像方面的潜力,逐渐开始投身研究计算机绘画并举行小型展览,并迅速获得了艺术界和技术界的注意力。那时的计算机仍然是用于特定场所的大型设备,少数有机会的人们怀着朝圣的心情接触它;与此同时,计算机技术的飞速发展也使人类社会洋溢着一种主人般的自豪感,梦想着重建世界的光明未来。这些计算机艺术的先驱者们用原始的穿孔卡片( punch card )尝试编程,在绘图仪上安装马克笔,让它们在纸上缓慢而坚定地移动。画出的图形有时像儿童画或原始洞穴绘画一般拙朴天真,有时则含有一种超越人类的秩序感。人们满怀欣喜地展示这些作品,骄傲地致敬艺术史,对技术未来的期望中亦闪耀着人的光芒。

薇拉·莫尔纳( VERA MOLNAR ),致敬莫奈,1981 ,19 x 26 cm,1 幅绘图仪制图,纸本彩墨

哈罗德·科恩( HAROLD COHEN ),“阿诺菲尼”系列 1-4 ,1983 ,绘图仪制图,纸本水墨,57 x 76 cm

曼弗雷德·莫尔( MANFRED MOHR ),P-122d ,1972 ,绘图仪制图,纸本水墨,57.2 x 57.2 cm

埃利亚斯·克雷斯潘( ELIAS CRESPIN ),弹性方案 8 ,2019 ,绘制的铝管、尼龙、马达、计算机、电子接口,232.5 x 150 cm,©埃利亚斯·克雷斯潘,摄影:帕斯卡尔·马亚尔

丹尼尔·罗津( DANIEL ROZIN ),红绿蓝挂片之镜,2019 ,阳极氧化铝制旋钮、马达、3D 摄影机、控制电子器件、计算机、定制软件,直径 182.9 cm,厚度 10.2 cm

约翰·杰勒德( JOHN GERRARD ),旗帜(尼罗河),2017 ,拟像,50 x 50 x 16 cm,©约翰·杰勒德,图片由艺术家和托马斯·戴恩画廊提供

“非物质/再物质:计算机艺术简史” ,UCCA,北京

米歇尔·佩桑( MICHEL PAYSANT ),眼球书法,2020 ,纸本墨水(通过与配有毛笔的机器人连接的眼动追踪仪完成),每幅 72 x 102 cm,图片由艺术家提供

梅莫·阿克腾( MEMO AKTEN ),深度冥想:60 分钟万物简史,2018 , 60 分钟循环播放,定制软件,生成式影像、生成式音频,人工智能、机器学习、深度学习、生成式对抗网络、变分自动编码器,尺寸可变

陆杨,器世界大冒险,2019,交互游戏,技术支持:Meta Objects(香港,英国),游戏配乐:2080(法国)

林科,苹果园和绿色眼睛 C(效果图),左:苹果园,2019 ,铝板 UV 打印,142 x 120 cm;右:绿色眼睛C ,2019 ,铝板 UV 打印,176 x 210 cm

“非物质/再物质:计算机艺术简史” ,将在北京 UCCA 尤伦斯当代艺术中心展出至 2021 年 1 月 17 日。观众可以在线上展览浏览作品并阅读参展艺术家访谈。

//作者:陆冉