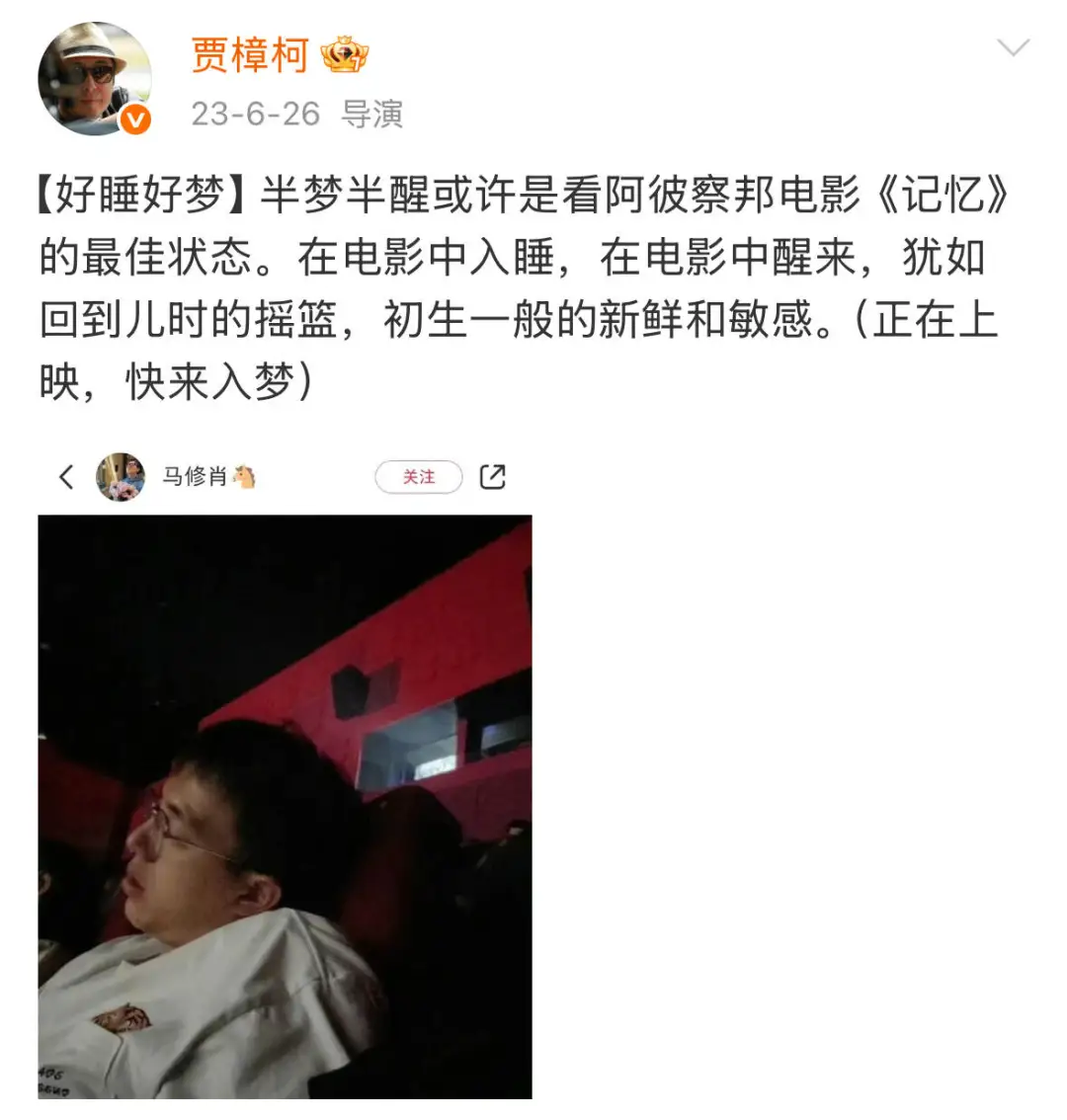

我喜欢在电影节睡觉

.png)

在这个昏闷潮湿的梅雨季,我再次来到一年一度的上海睡觉电影节。

睡着 3 次,捉邻座闭眼瘫躺 5 次,被小红书推送“又睡着了” 7、8 次,刷到朋友圈控诉鼾声 2 次,还领取睡觉无料 1 个。

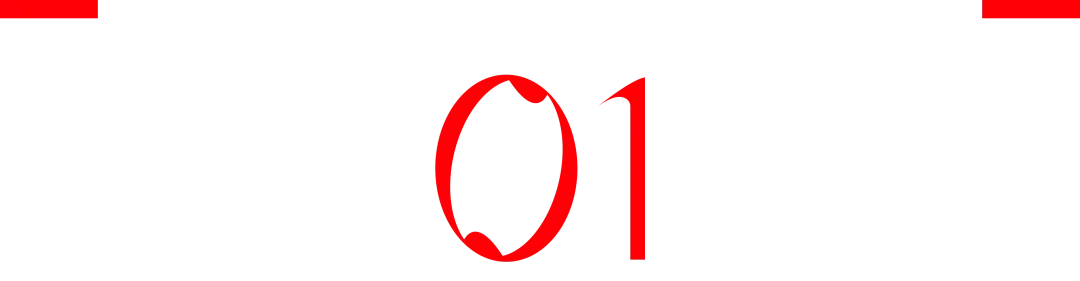

和往年不一样的是,今年上影节自己也打造了更多适睡场景,摆出了一副“你随便睡”的姿势。最著名的就是三个通宵马拉松项目 —— 568 分钟的《浩劫》、464 分钟《新世纪福音战士剧场版》四部连映和“走进大卫·林奇的梦境”372 分钟的三片连映,分别尊享价值 280 元、280 元和 260 元的神仙般睡眠。

看着高精力友人兴致勃勃买票进场,无动于衷的我不由感叹:比起观影能力,我还是更清楚自己的睡眠实力!

.png)

为什么一沾电影院的椅子我们就想睡?我在一条叫《对不起,我真的很擅长在剧院睡觉》的小红书帖子下面找到了答案——

“有的时候并不是因为这部剧有多么难看又无聊(个别除外),而是因为剧场成了我能甘心入睡的环境。理所应当不打开手机。理所应当不回复消息,理所应当不附和他人,理所应当保持安静。没有人在乎我应该说什么,应该做什么,应该想什么。”

当对号入座、灯光熄灭、世界只剩一轨声音时,大家才知道自己有多缺觉——尤其是看电影节大闷片的时候。

伍迪·艾伦《开罗紫玫瑰》

但和很多虔诚的影迷一样,我每次看电影睡着之后都特别愧疚。更准确地说,是特别难堪 —— 竟然有我无法征服的艺术!虽然内心也会嘀咕,这些大师好像都有喜欢搞服从性测试的毛病,但如果不跟他们死磕几十分钟好像也是一种亵渎和浪费。

直到退出文艺杯争霸赛后,我和睡电影这件事之间的张力才逐渐缓解,并发现了在电影院睡着的美妙之处。

去年暑假在老家,连熬几个大夜后陪我妈去商场,实在困得寸步难行。我四处张望,好像只有电影院能收容这具支离破碎的疲惫之躯。于是我打开购票软件,翻到时间最近、评分最低的一部片子 —— 陈凯歌导演、朱一龙主演的《志愿军2》。买之,然后心满意足地在电影院获得了 140 分钟的深度睡眠。

片子里哐哐打,我呼呼睡,朱一龙英勇奋战头破血流,我梦见陈凯歌好像在耳边轻轻说:“阿吓,请睡。”一种新型 ASMR,改造了我的快感机制。

走出影厅一看海报,我才发现这电影里还有子枫妹妹。怪不得这么催眠,都是含女量太低的锅……

自此,我和睡电影和解了。再也不睁眼强撑,经常困了就睡,甚至在豆瓣搞了一个“看睡片单”,妄想着某天精神抖擞时再翻出来仔细观赏一番(当然这个片单里没有《志愿军2》)。

小红书博主起号也在用“打破睡电影羞耻”这一套,列一堆“好睡电影”“睡眠片单”“睡前必看”。伯格曼、塔可夫斯基、阿彼察邦、蔡明亮和阿巴斯从未如此受流量眷顾。

当然,也有人像我这样,不只是看晦涩的艺术片会睡,连通俗的工业大片也能睡得香。《哪吒》《流浪地球》《奥本海默》《唐探》上映时,都有一批人在电影院里睡得又深又稳。大片越拍越长的原因终于被我找到了,就是在暗暗劝人多休息一会儿。

睡了一觉还没结束,不正是电影延长三倍生命的魅力嘛?

.png)

而且很多时候你会发现,自己并没有错过什么,反而在梦里延续着电影。

我去年在上影节看杜拉斯的《恒河女》时,就在中途溜进了梦里的热带丛林。耳边响着潮湿的雨夜虫鸣,远处废墟边交错走着两个长得一模一样的男人,影子在树叶和雾气里散开。等我睁开眼,就看到银幕上的男人正带着他的影子,缓缓穿过大宅漫长的回廊,尽头那面老旧的镜子映着他背对观众的背影。和我梦中的场景,构成了有趣的映照。

玛格丽特·杜拉斯《恒河女》

说实话,这种模糊不清的观看方式,很像潜入了这部电影的深层气息,别有一番乐趣。

那时我就在想:如果电影院本来就是一个造梦机器,那睡着的观众,不正好是和它最契合的人吗?

人当然可以用眼睛看电影的画面、用耳朵听见它的声音,那为什么不能用呼吸去感知它的节奏,用半阖的眼皮去接触光影的微弱变化呢?

后来,我看到一本叫做《睡眠的边缘:动态影像与昏睡的观众》(《At the Edges of Sleep:Moving Images and Somnolent Spectators》,Jean Ma)的书。(我会建议所有还会因为睡电影而难受羞耻的人,去看这本书对它的命名和解释。)书里提到,睡眠其实一直是电影的重要资源:从电影诞生之初,许多叙事就把“躺下入睡的人物”当作情节的锚点,片名里也常常带着“梦”或“噩梦”。

比如在 1943 年的先锋派电影《午后的迷惘》中,玛雅·德伦就扮演了一个不断陷入“虚假觉醒”的女性——她从一个梦里醒来,却发现自己还在另一个梦里,反复游走在半梦半醒之间。

这种循环式的睡眠与觉醒,正是“睡眠影像”的雏形。睡眠影像,就是说观众可以在银幕里看到睡眠,也可以在银幕外带着自己的睡眠重新编辑这部电影。

作者Jean Ma 用睡片大师阿彼察邦的电影举例,提到他的《睡眠电影酒店》(SLEEPCINEMAHOTEL)就是一种极致的睡眠影像实践。

2018年,鹿特丹世贸中心 Postillion 会展中心的 SLEEPCINEMAHOTEL 装置图

这个作品由一块巨大的圆形屏幕和八张双层床组成,播放的内容是一些影像档案片段。观众作为住客被邀请在夜间的黑暗空间进行观看,可以在放映中自由睡去、醒来、再进入影像,用感官参与延续的影像共振。在阿彼察邦这里,睡眠创造而非阻碍了观看的意义。

直接的启发是,它改变了“好观众”的定义,打破了传统的注意力伦理,解放了被压制的身体状态,放下了对理性价值的控制,而让难以预测的裂痕、困倦和观看一起流动。

我今年就在上影节 23:30 开场的《望向太阳》放映现场,和导演玛莎·施林斯基共同缔造了 149 分钟的昏睡美学。在这部被誉为“女性版《百年孤独》”的晕眩叙事中,我抛弃了一切对剧情的理解,心甘情愿地进入迷雾中的历史循环。并从人物的面部表情、背景音乐和影调等直觉性的元素里,提炼出了暴力与痛苦的影像潜在“感觉”。达到了一种,不知道自己到底有没有看这部电影的境界。

这也让我找到了最初观看电影的乐趣 —— 我看不懂,但我大受震撼!

.png)

导演阿巴斯也说过,他喜欢那些能让他小憩一会儿的电影。或许“昏昏欲睡”正是某些电影刻意在观众心里营造的一种氛围:它像是一种短暂的喘息,让人得以从资本主义全天候的生产模式中解脱出来,重新找到对影像的节奏与意义的微小主权。

提到资本逻辑,睡电影也不仅仅是感官或美学的另类体验,它背后还包含了阶级性和空间政治。

在美国,从早期阶级混杂的五美分影院,到后来越来越豪华和标准化的现代影院,电影院就经历了一个中产阶级化的过程。而随着电影作为艺术作品的合法地位不断提高,观众的昏睡也逐渐失去了合法性。

在当下,在我们这里,以上两个“正当性”之间的拉扯变得更微妙了——部分电影观众既渴望在尚未被完全规范的观影环境里坚持电影观看的神圣感(比如对观影礼仪的强调),又希望在认知和效率至上的时代里,为“在电影里睡着”这件身体自洽的事去羞耻化。

比如说这些话总是杂在一起出现,是许多影迷“出尔反尔”的口头禅:

“我竟然又在看安哲的时候睡着了!(懊悔中)”

“没有什么电影是必须要看的。(自我安慰中)”

“睡着了,是因为电影太难看。(推卸责任中)”

“但下次等到大银幕放又要好久!(纠结中)”

“没有在电影院里睡过觉的人生是不完整的。(终极答案)”

其实说到底,这还是一种注意力博弈。当电影生产不再能追赶上大众注意力时,电影院的公共价值也在发生转向。

比如说,在“终电文化”下的日本,一些错过末班车的人,会选择去深夜影院补觉或熬到首班车。白天是劳动者,夜晚是消费主体,而午夜到凌晨这段时间,则是一种半合法的睡眠者。

再比如说,疫情期间国内就有个别影院开放了午休套餐服务,开辟收入渠道的同时也缓解空闲资源浪费。虽然这个自救举动被很多人玩梗,但其实何尝不是一种保卫电影院。

我还想到了有的印度人过去很喜欢在电影院睡觉。大量存在于孟买、德里、加尔各答等大城市边缘的单屏影院,像一块“未竟的文明化地带”:票价低、管理松散、座位空旷,观众可以为了黑暗和空调反复买最便宜的那种票、在座椅上躺下小睡,尤其在夏季高温季节。

这和印度的“睡眠影院社区”形成了互文。那是一种存在于河桥下,只需缴纳微薄费用就可以租到的简易床位。在那里,无家可归的人们可选择看电影或入睡。

图片来源:《Cities of Sleep》

这提醒了我们电影院的非观看功能 —— 比如休息 —— 本来就是它作为城市公共空间的一部分。 它可以是流浪者、上班族的栖息之地,也是TA们对自己消费者和审美接受者身份的某种特殊调配。

其实,当睡眠作为最后一块非生产性时间,会被一些人安放在影院时,我竟也读出了一种电影之爱 —— 人们帮助电影院完成了它造梦空间的宿命。

尤其是电影节观众们,通勤状态比上班族还夸张,睡着了不也挺好的吗。没有比这更高质量的睡眠了,也没有比这更舒适的电影了。

.png)

其实,睡眠作为一种偏离规范观影形式的酷儿感官状态,本身也还在拓宽有关电影的更多想象:比如,嗅觉、味觉、触觉或者联觉可以如何在未来电影中被调动?电影作品如何达成更为沉浸的催眠体验?身体与影像共处的“模糊地带”还可以如何被开发?

即便抛开这些创造性的解释,睡电影也从来不是观众的失职。“知道可能会睡但还是买票”,是一种重要的在场,也是与电影院亲密关系的证言。是的,影迷和电影院的观众就是在婚姻责任感和恋爱热情中横跳。

毕竟愿意看电影,才会睡电影。爱电影,才会在电影节睡电影。