是领袖,也是 “神” 、“父亲” 和 “梦中情人”

1936年强吻希特勒的美国妇女 Carla de Vries |图源:Fox News

作为神祇与父亲的希特勒

纳粹德国的“母爱”主题宣传海报

影片一开场,希特勒搭乘专机 “从天而降” 。借助背景中大量出现的宗教隐喻(如教堂),以及希特勒出现时的光影和拍摄角度,他被描绘为一位带有神性的精神领袖。美国电影理论家 Frank Tomasulo 在他的论著中说:“里芬斯塔尔镜头里的希特勒是一位名副其实的德意志弥赛亚,只要人民将自己的命运交付他手,他就一定能够拯救国家。”

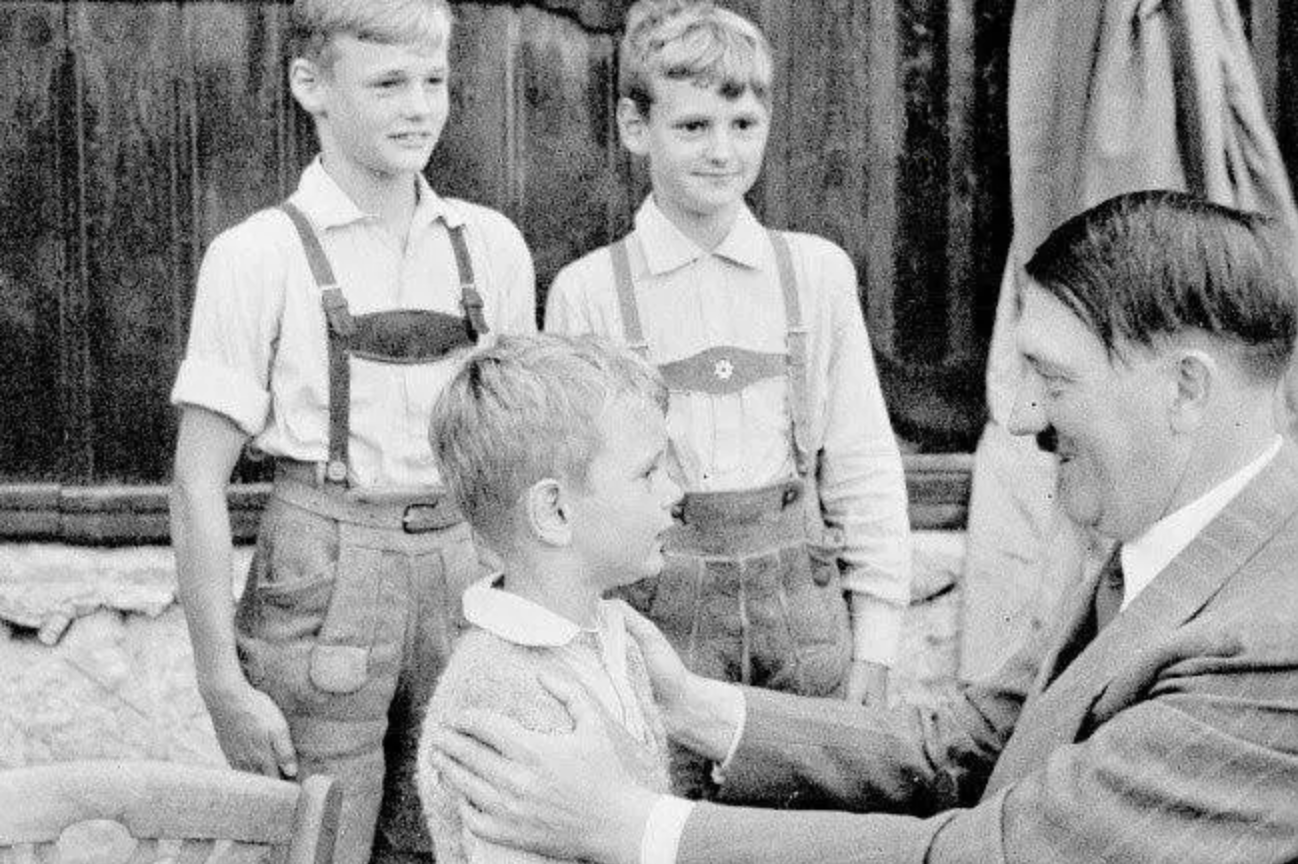

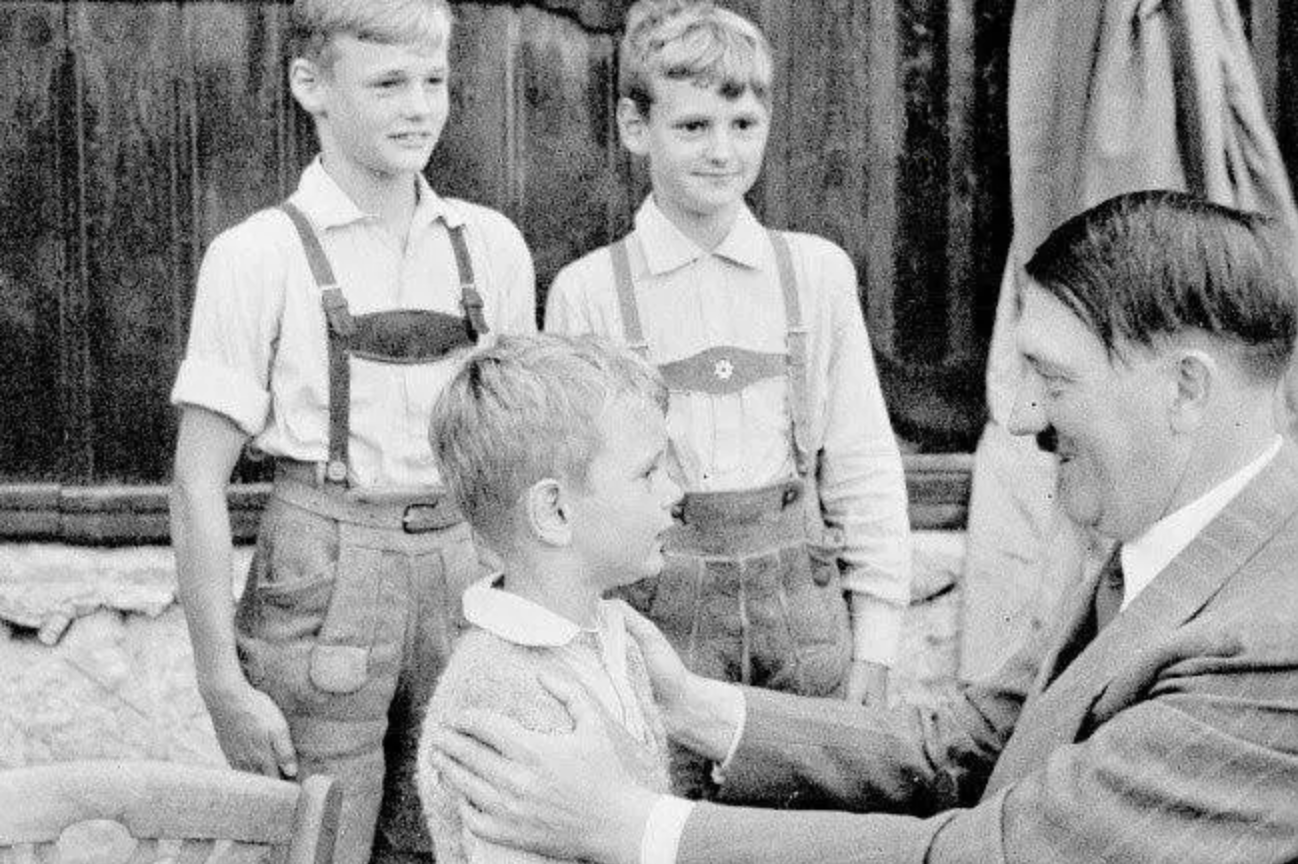

出现在纳粹宣传品中的儿童

希特勒既是高大、遥远和神圣的,又是亲切、善良和市井的。 “神之爱” 与 “父之爱” 这两套形象话语彼此兼容,传递出他的无所不在。

除领袖的偶像化外,戈培尔主义还有另一个重要策略,那就是制造敌人。在不能对外发动战争的时候,就只能在人民内部划定 “敌人” 。在戈培尔看来,这项工作必须要完成,因为共同的仇恨比共同的爱更能团结人民,而为了团结,一些人可以被牺牲。令人心碎的是,他说对了。今天我们知道,犹太人和共产党成为了纳粹为 “团结” 人民而挑选的祭品。

不过戈培尔最成功之处,仍在于其完美地模糊了纳粹党、德国国家和国家元首三个政治概念之间的界限。德意志帝国的旧旗帜总是与纳粹党的党旗共同出现;希特勒既与工农大众打成一片,也参与传统的中世纪狂欢庆典;希特勒时而向一战阵亡士兵献花,时而向任命他为总理但对纳粹党十分厌恶的魏玛共和国前总统兴登堡致敬……对各种政治符号的精心搭配与混用,赋予了希特勒“真·三位一体”的神性身份。

纳粹宣传大师戈培尔

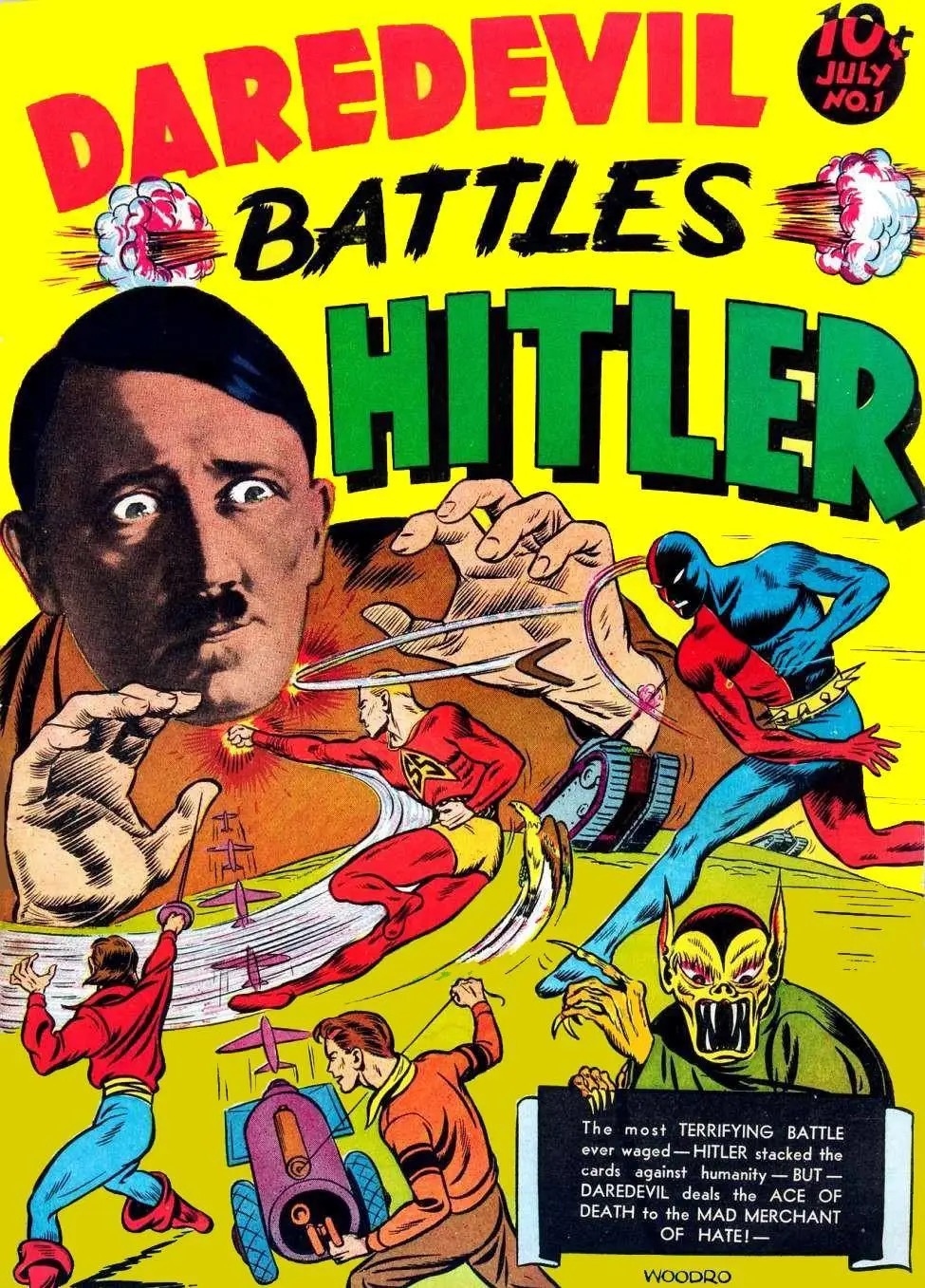

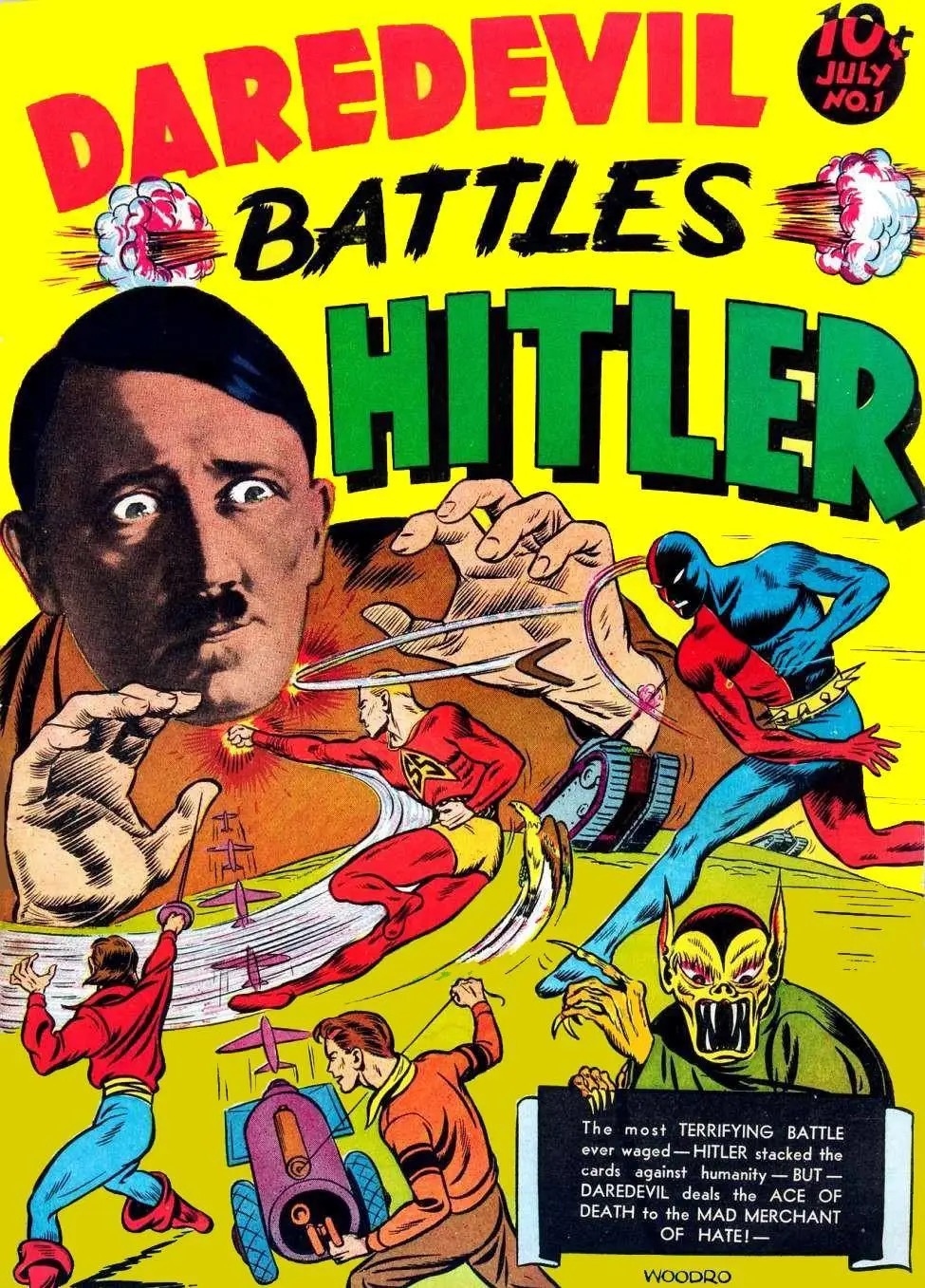

美国流行漫画中的希特勒

戈培尔主义的当代信徒们

特朗普无疑是一位深谙戈培尔主义之道的当代政客,他很擅长把抽象的政治理念具体化。比如在特朗普这里, “移民” 扮演了 “犹太人” 当初同样的角色,先让这个群体成为一个 “问题” ,然后就可以堂而皇之地去讨论如何 “解决” 这个问题。

特朗普有成为宣传家的资质。作为曾经美国最成功的电视明星之一,他比其他政客更加擅长用大众喜欢听也听得懂的语言去将十分复杂的政治议题口号化。正如戈培尔将工人阶级的困境阐释为 “面包加工作” ,特朗普也将复杂的移民问题阐释为 “哪儿来的滚回哪儿去” 。

在美国国力的影响下,对特朗普的偶像崇拜在全世界遍地开花。印度有一位铁杆川粉Bussa Krishna,制作了一座2米高的特朗普塑像,每天对着它叩拜祈祷,并祝特朗普万寿无疆。

在厌恶特朗普的人看来,对特朗普的崇拜是个很糟糕的信号。2019年8月,一位在20世纪40年代在荷兰参加过对德战争的退伍老兵给当地报纸写了一封信,讲述了他记忆中的纳粹宣传与如今特朗普主义之间 “令人不安” 的相似。其中一条就是:希特勒和特朗普都尝试用 “对领袖的忠诚” 替代 “对国家和宪法的忠诚” 。或者说,他们都在努力搅混人们对国家、政党和领袖这三个概念的认知。

更喜人的是,对于更年轻的政客来说,成为偶像的道路越来越多了。就算没有特朗普的口才和普京的歌喉,也还可以在衣着打扮上下工夫。2017年,即将成为奥地利总理的塞巴斯蒂安·库尔茨(Sebastian Kurz)登上了全球各大媒体的时尚版。后来作为一位欧洲大国的元首,他收获了《纽约时报》这样的评价:“他以修身的西装、敞开的领口、顺滑的背头以及从不扎领带而闻名。”那篇文章的标题就叫《如何通过穿得体的衣服来赢得一场选举》。

奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨

与戈培尔的时代比,今天的偶像政客身上显然少了些宗教性、多了些肉欲感,这也是宣传思想与历史同步的体现。自从马克龙、库尔茨和特鲁多成为欧美大国的掌舵人,大众对于(仍然以男性为主的)国际政客的评价就陷入了一种怪怪的画风。对此,已有161年历史的老牌自由派报纸《爱尔兰时报》在2017年搞了个“全世界最性感的男政客评选”,加拿大的特鲁多拔得头筹,法国的马克龙位居亚军,而排在第三位的竟然是……金正恩。普京、特朗普均榜上有名。这当然是恶搞,但恶搞亦是一种态度。编辑在卷首语中写道: “对了,我们就是要把这些老爷们给物化一番!” (Yeah, we’re going to totally objectify some dudes!)文章还反问读者:当英俊的马克龙在你耳边喃喃低语 “Hey girl, 我们一起搞一搞企业的私有化好不好” ,你忍心拒绝吗?

1936年强吻希特勒的美国妇女 Carla de Vries |图源:Fox News

作为神祇与父亲的希特勒

纳粹德国的“母爱”主题宣传海报

影片一开场,希特勒搭乘专机 “从天而降” 。借助背景中大量出现的宗教隐喻(如教堂),以及希特勒出现时的光影和拍摄角度,他被描绘为一位带有神性的精神领袖。美国电影理论家 Frank Tomasulo 在他的论著中说:“里芬斯塔尔镜头里的希特勒是一位名副其实的德意志弥赛亚,只要人民将自己的命运交付他手,他就一定能够拯救国家。”

出现在纳粹宣传品中的儿童

希特勒既是高大、遥远和神圣的,又是亲切、善良和市井的。 “神之爱” 与 “父之爱” 这两套形象话语彼此兼容,传递出他的无所不在。

除领袖的偶像化外,戈培尔主义还有另一个重要策略,那就是制造敌人。在不能对外发动战争的时候,就只能在人民内部划定 “敌人” 。在戈培尔看来,这项工作必须要完成,因为共同的仇恨比共同的爱更能团结人民,而为了团结,一些人可以被牺牲。令人心碎的是,他说对了。今天我们知道,犹太人和共产党成为了纳粹为 “团结” 人民而挑选的祭品。

不过戈培尔最成功之处,仍在于其完美地模糊了纳粹党、德国国家和国家元首三个政治概念之间的界限。德意志帝国的旧旗帜总是与纳粹党的党旗共同出现;希特勒既与工农大众打成一片,也参与传统的中世纪狂欢庆典;希特勒时而向一战阵亡士兵献花,时而向任命他为总理但对纳粹党十分厌恶的魏玛共和国前总统兴登堡致敬……对各种政治符号的精心搭配与混用,赋予了希特勒“真·三位一体”的神性身份。

纳粹宣传大师戈培尔

美国流行漫画中的希特勒

戈培尔主义的当代信徒们

特朗普无疑是一位深谙戈培尔主义之道的当代政客,他很擅长把抽象的政治理念具体化。比如在特朗普这里, “移民” 扮演了 “犹太人” 当初同样的角色,先让这个群体成为一个 “问题” ,然后就可以堂而皇之地去讨论如何 “解决” 这个问题。

特朗普有成为宣传家的资质。作为曾经美国最成功的电视明星之一,他比其他政客更加擅长用大众喜欢听也听得懂的语言去将十分复杂的政治议题口号化。正如戈培尔将工人阶级的困境阐释为 “面包加工作” ,特朗普也将复杂的移民问题阐释为 “哪儿来的滚回哪儿去” 。

在美国国力的影响下,对特朗普的偶像崇拜在全世界遍地开花。印度有一位铁杆川粉Bussa Krishna,制作了一座2米高的特朗普塑像,每天对着它叩拜祈祷,并祝特朗普万寿无疆。

在厌恶特朗普的人看来,对特朗普的崇拜是个很糟糕的信号。2019年8月,一位在20世纪40年代在荷兰参加过对德战争的退伍老兵给当地报纸写了一封信,讲述了他记忆中的纳粹宣传与如今特朗普主义之间 “令人不安” 的相似。其中一条就是:希特勒和特朗普都尝试用 “对领袖的忠诚” 替代 “对国家和宪法的忠诚” 。或者说,他们都在努力搅混人们对国家、政党和领袖这三个概念的认知。

更喜人的是,对于更年轻的政客来说,成为偶像的道路越来越多了。就算没有特朗普的口才和普京的歌喉,也还可以在衣着打扮上下工夫。2017年,即将成为奥地利总理的塞巴斯蒂安·库尔茨(Sebastian Kurz)登上了全球各大媒体的时尚版。后来作为一位欧洲大国的元首,他收获了《纽约时报》这样的评价:“他以修身的西装、敞开的领口、顺滑的背头以及从不扎领带而闻名。”那篇文章的标题就叫《如何通过穿得体的衣服来赢得一场选举》。

奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨

与戈培尔的时代比,今天的偶像政客身上显然少了些宗教性、多了些肉欲感,这也是宣传思想与历史同步的体现。自从马克龙、库尔茨和特鲁多成为欧美大国的掌舵人,大众对于(仍然以男性为主的)国际政客的评价就陷入了一种怪怪的画风。对此,已有161年历史的老牌自由派报纸《爱尔兰时报》在2017年搞了个“全世界最性感的男政客评选”,加拿大的特鲁多拔得头筹,法国的马克龙位居亚军,而排在第三位的竟然是……金正恩。普京、特朗普均榜上有名。这当然是恶搞,但恶搞亦是一种态度。编辑在卷首语中写道: “对了,我们就是要把这些老爷们给物化一番!” (Yeah, we’re going to totally objectify some dudes!)文章还反问读者:当英俊的马克龙在你耳边喃喃低语 “Hey girl, 我们一起搞一搞企业的私有化好不好” ,你忍心拒绝吗?