新书推荐 | “c-SITE#1”带来了 10 位创造者之间的接龙对话

来自北京的独立出版社“da大 in print”,在去年夏天出版了先导刊物“终极复迭”之后,于今年一月推出了主刊第一期“c-SITE#1”——一本十分令人惊喜的出版物。“c-SITE”的意思是“conversation site(讨论场所)”,内容着重于激发不同创作者之间的对话。“da大 in print”出版社(https://dainprint.com/)的成员范雪晨和 Maxim Cormier 是两位在平面设计领域工作的设计师,而在“c-SITE”当中,两个人的设计思路超越了平面领域,使这本刊物在内容与形式上都充满了启发性。

c-SITE#1,本文图片均由“da大 in print”提供

接龙对谈

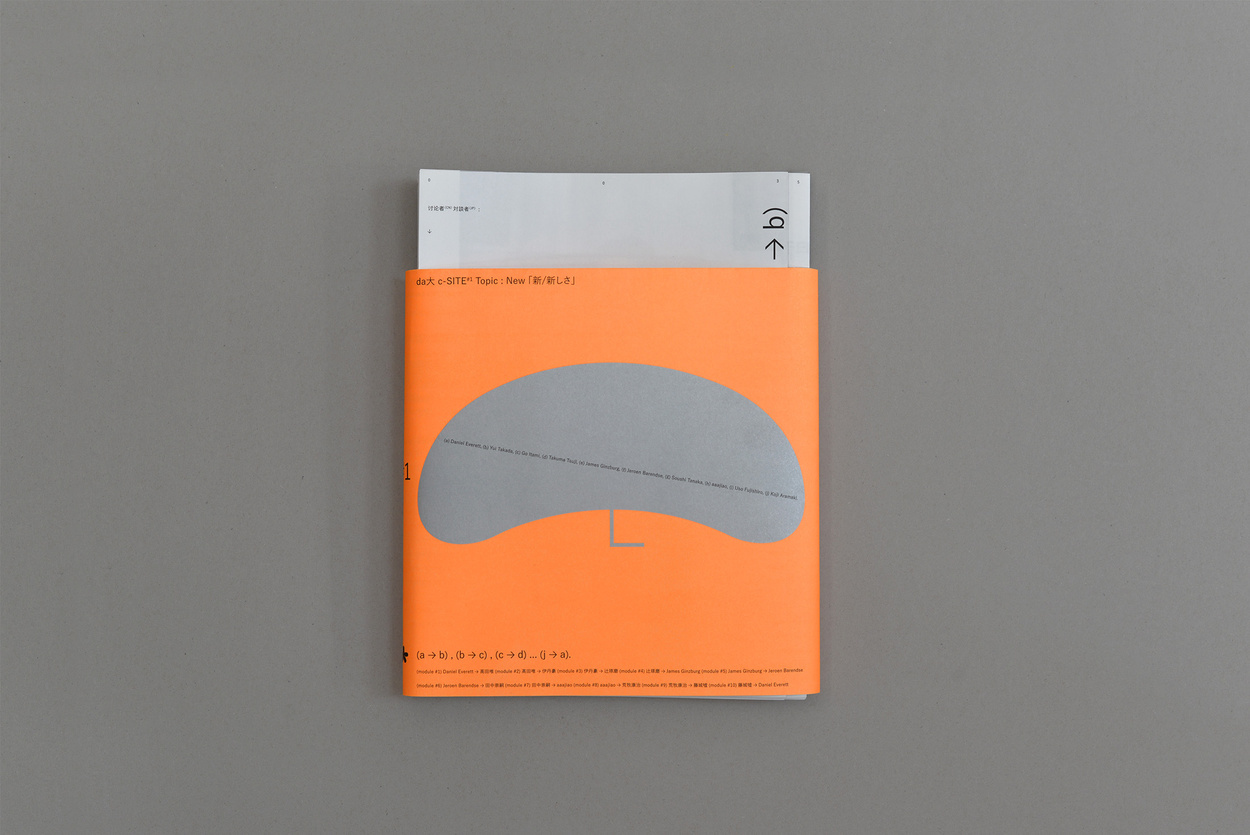

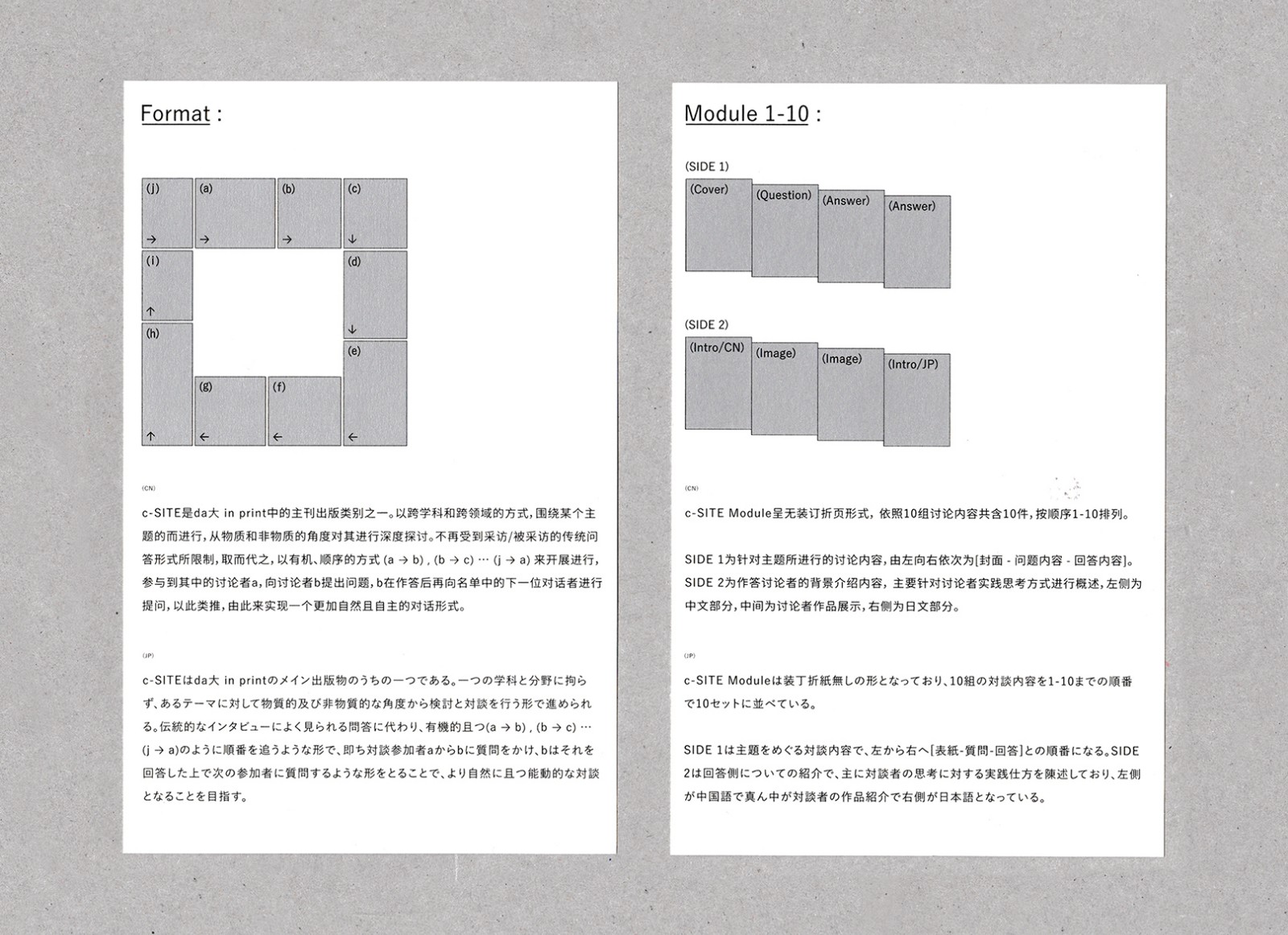

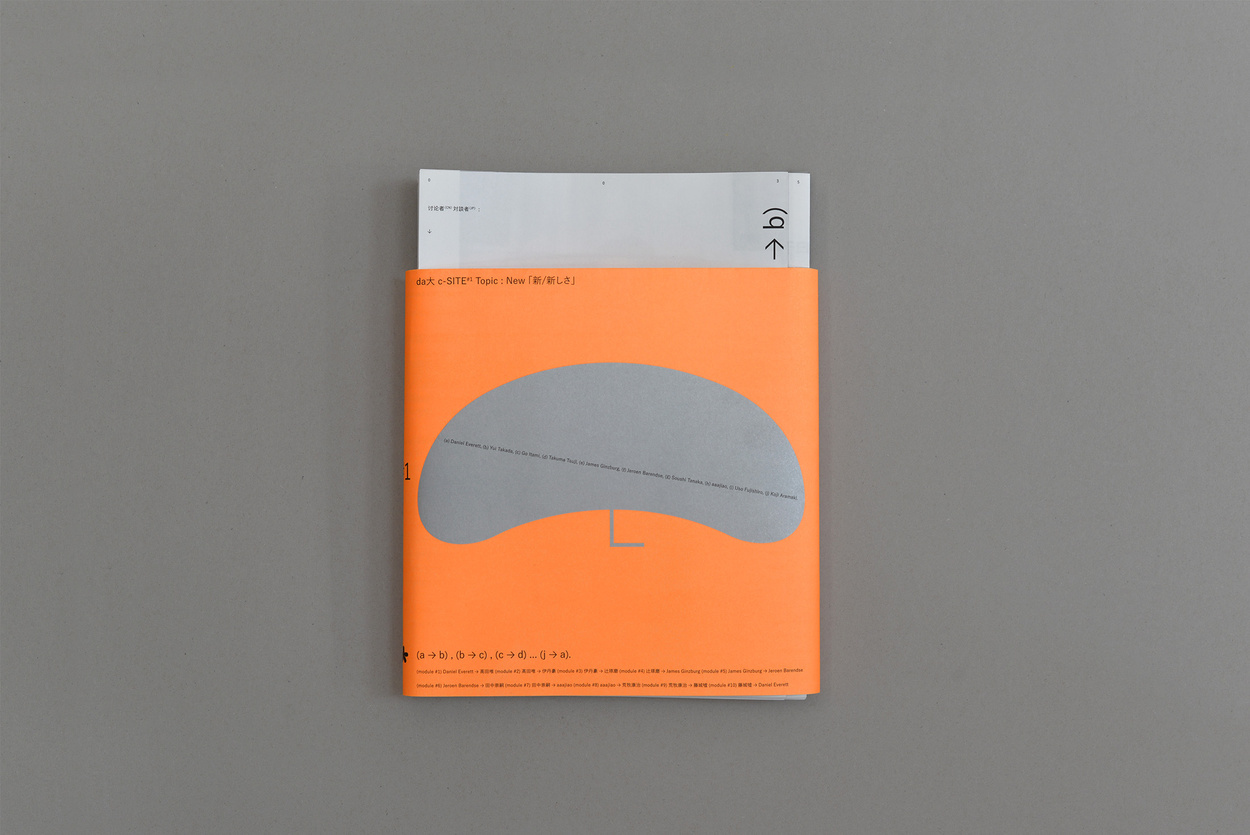

第一眼看见“c-SITE”第一期的时候,我就注意到了亮橙色封面左下角的的一串秘密符号:(a -> b) , (b -> c) , (c -> d) … (j -> a). 。它让我联想到程序代码,宜家产品安装手册,以及高中数学课上的交集、补集、子集等一系列令人头疼的东西。实际上,这是“c-SITE” 这本以对话为主体内容的刊物所开发的一种独特的对话方式:

围绕一个主题,邀请 10 位嘉宾,从 a 到 j 编号;依照编号顺序,由每位嘉宾向下一位嘉宾提问,并回答上一位嘉宾提出的问题,最后形成一个完整的循环。

创刊号第一期主题为“新”,嘉宾来自摄影、平面设计、交互设计、当代艺术、新媒体艺术、绘画、音乐、建筑等多个创造性领域。

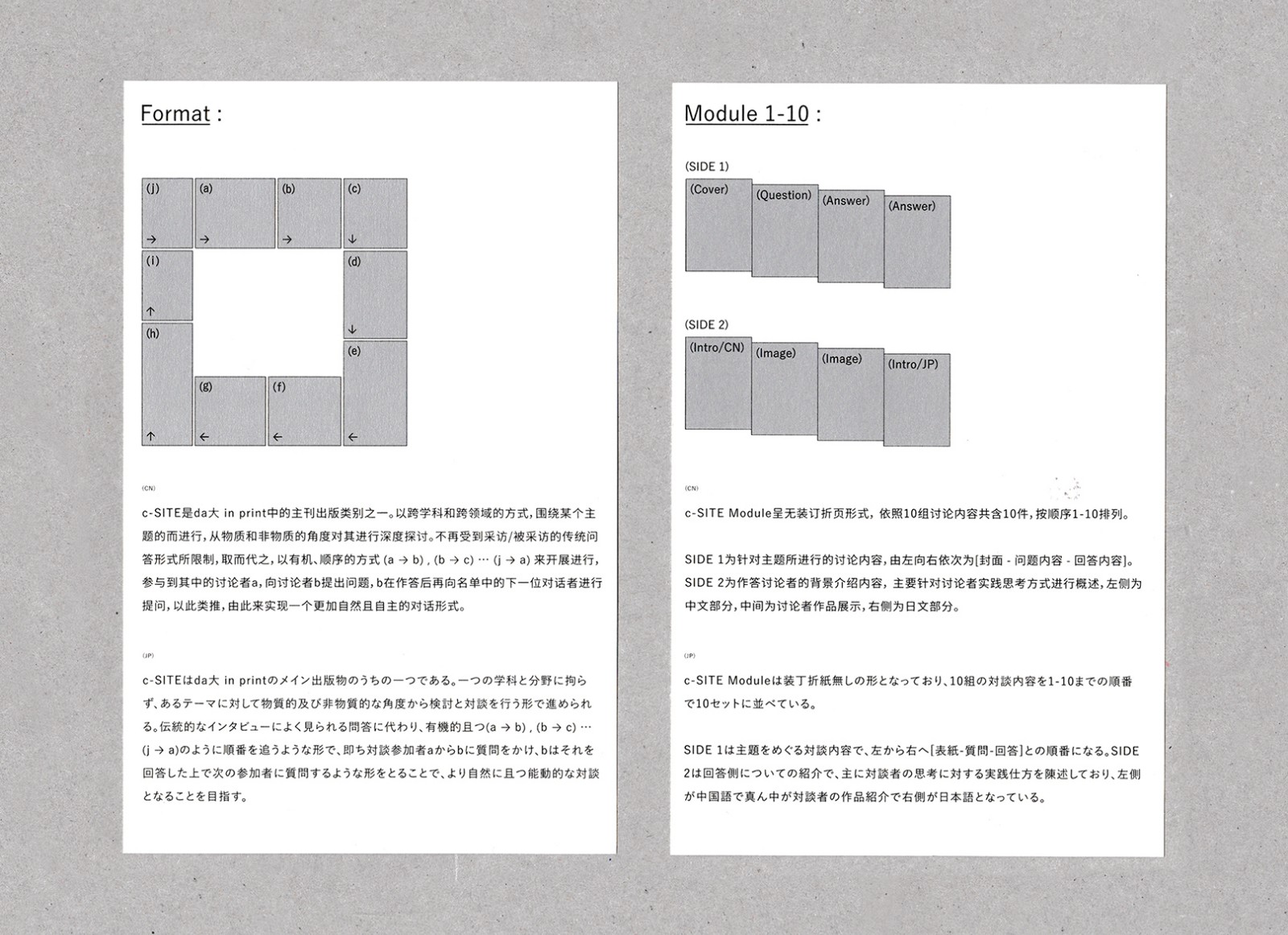

“c-SITE#1”的接龙对话阅读说明

无论是从 a 到 j 的符号串,还是贪吃蛇似的对话示意图,都具有一种平面设计的形式感,令我兴致盎然。我想知道范雪晨和 Maxim Cormier 最初是如何想到这种接龙对话的方式的。两人表示,平面设计实践中的思维方式确实对“c-SITE”有些帮助:“图形内在的尺度、材料和形式的可能性,图形和语言之间的关系,以及人们与之互动时所产生的微妙的共鸣和感性这些方面,都是我们作为平面设计师常常在思考、探索的事情。”

通过对话接龙,范雪晨和 Maxim Cormier 以设计师的身份担当了对话的组织者。实际上,平面设计师往往需要跟不同领域的创作者打交道,“平面设计”本身似乎也正是一种沟通内容和观者的桥梁。而这一次,两人将这个桥梁架构在不同的创作者之间,显得十分顺理成章。

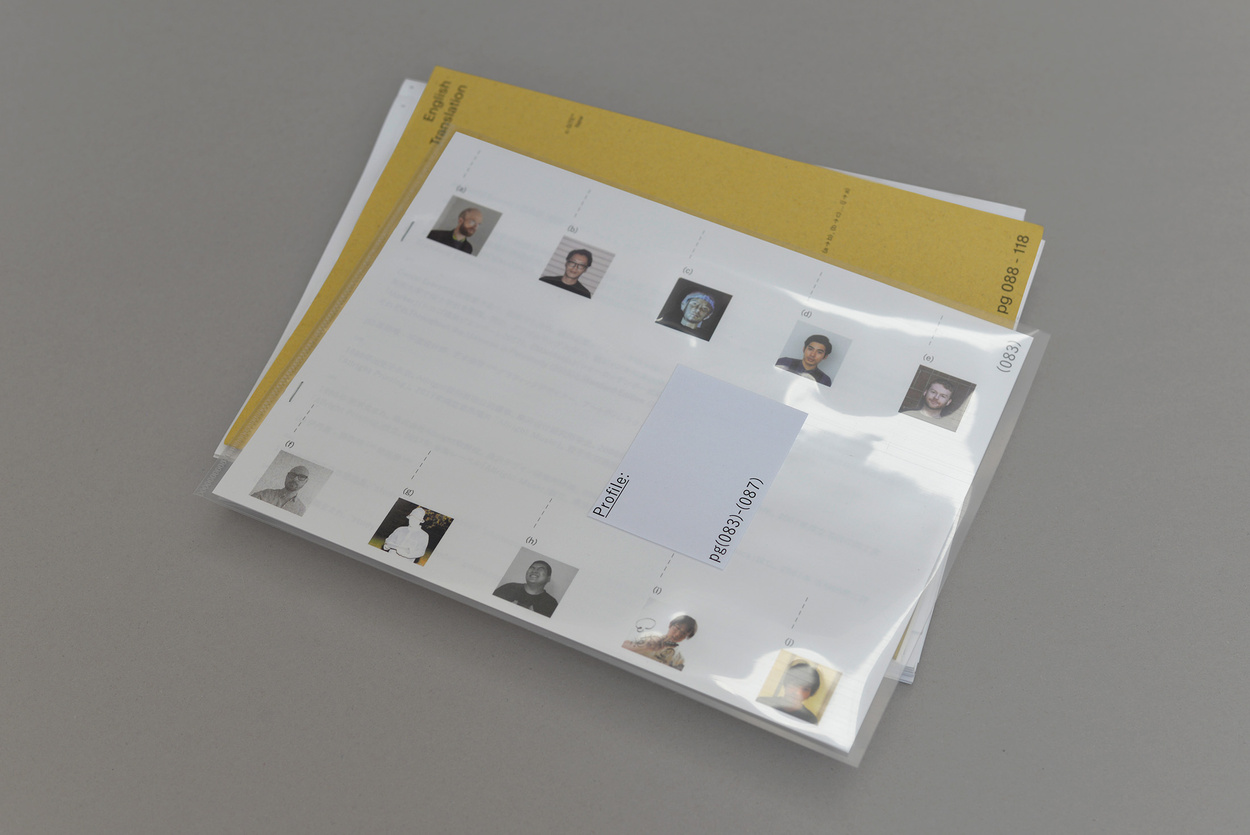

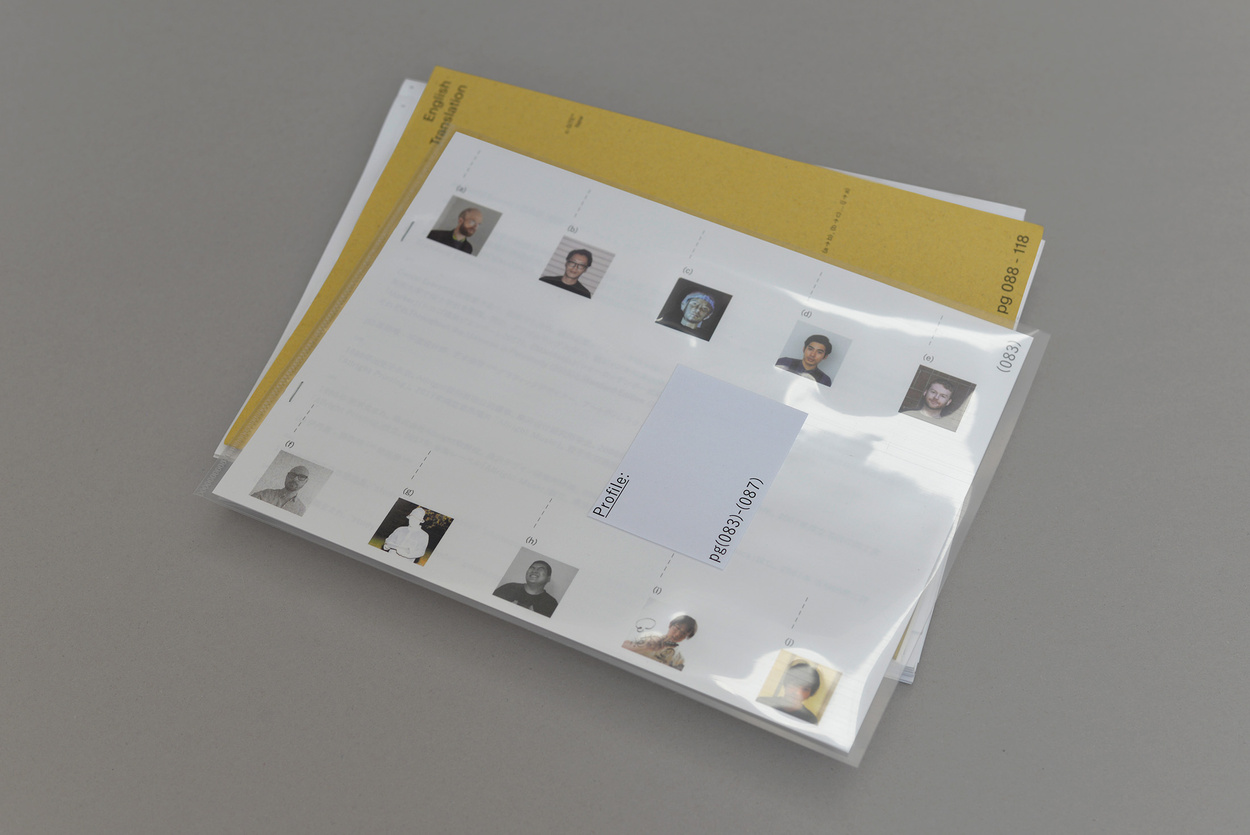

参与“c-SITE#1”对谈的十位创造者

“ 一直以来我们就很想做一个穿引多个领域的概念性刊物,希望可以让创作者暂时避免讨论他们自身的作品;相反,以讨论一个简单话题的方式,比较自然和本质地体现他们对事物的想法和思考,”两人介绍说。 “我们所面对的一个障碍是,如果由我们来向各个领域的创造者来发问,那么问题本身可能会带着我们的主观意识和感情,这些因素必定会影响他们的讨论结果。

所以我们决定将我们作为提问者的这一身份完全删除掉,由讨论者向另一位讨论者提问。 而发问者自己的主观感情则是我们想要保留的,因为问题当中也包含着他们对特定话题的多样的理解。 同时,这样的方式为讨论者们提供了一个比较有机的系统, 每一轮的发问和回答,都自然而然地受到之前内容的影响,使整体内容变得更加深入和多面。”

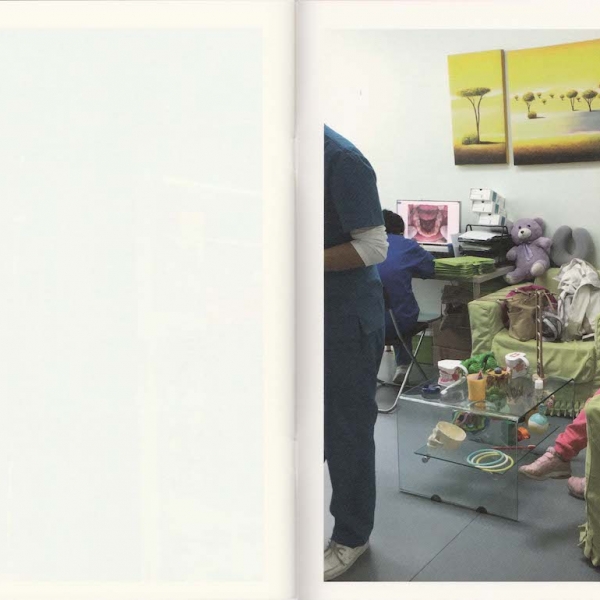

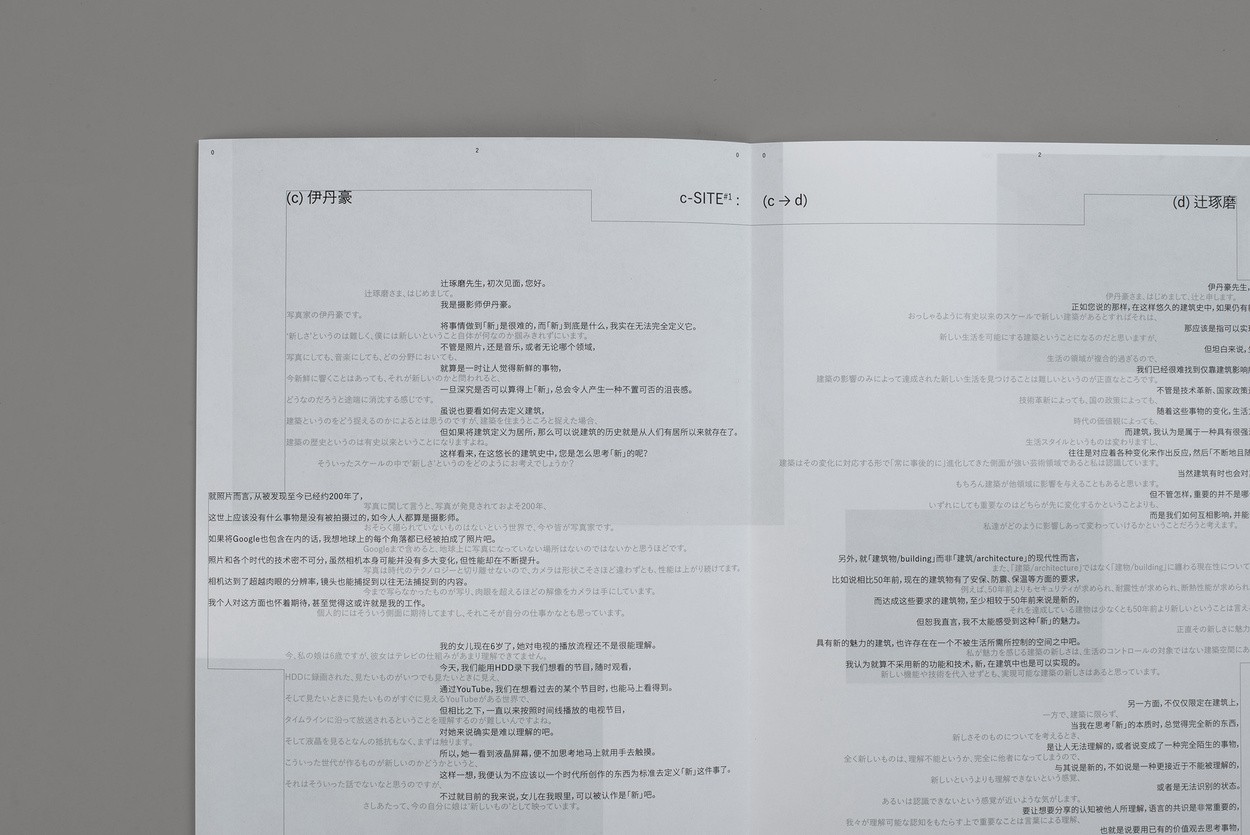

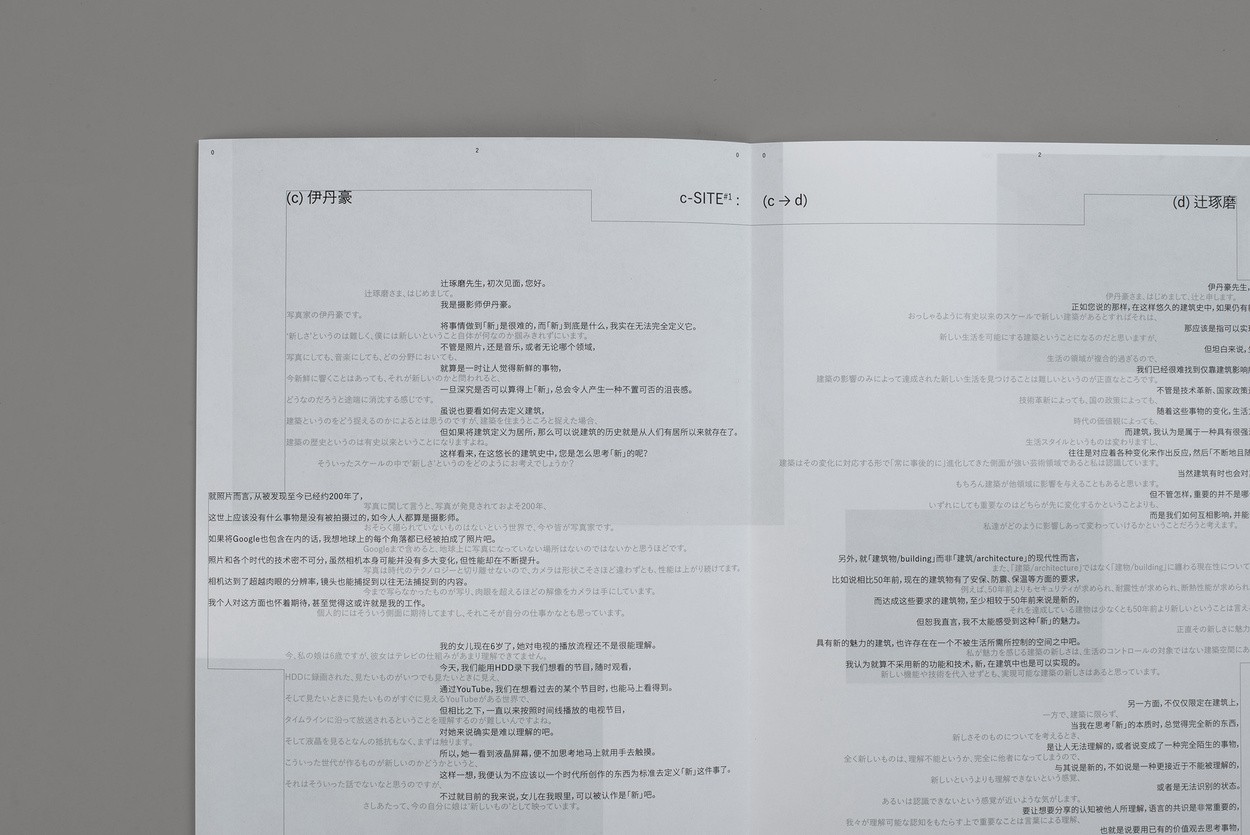

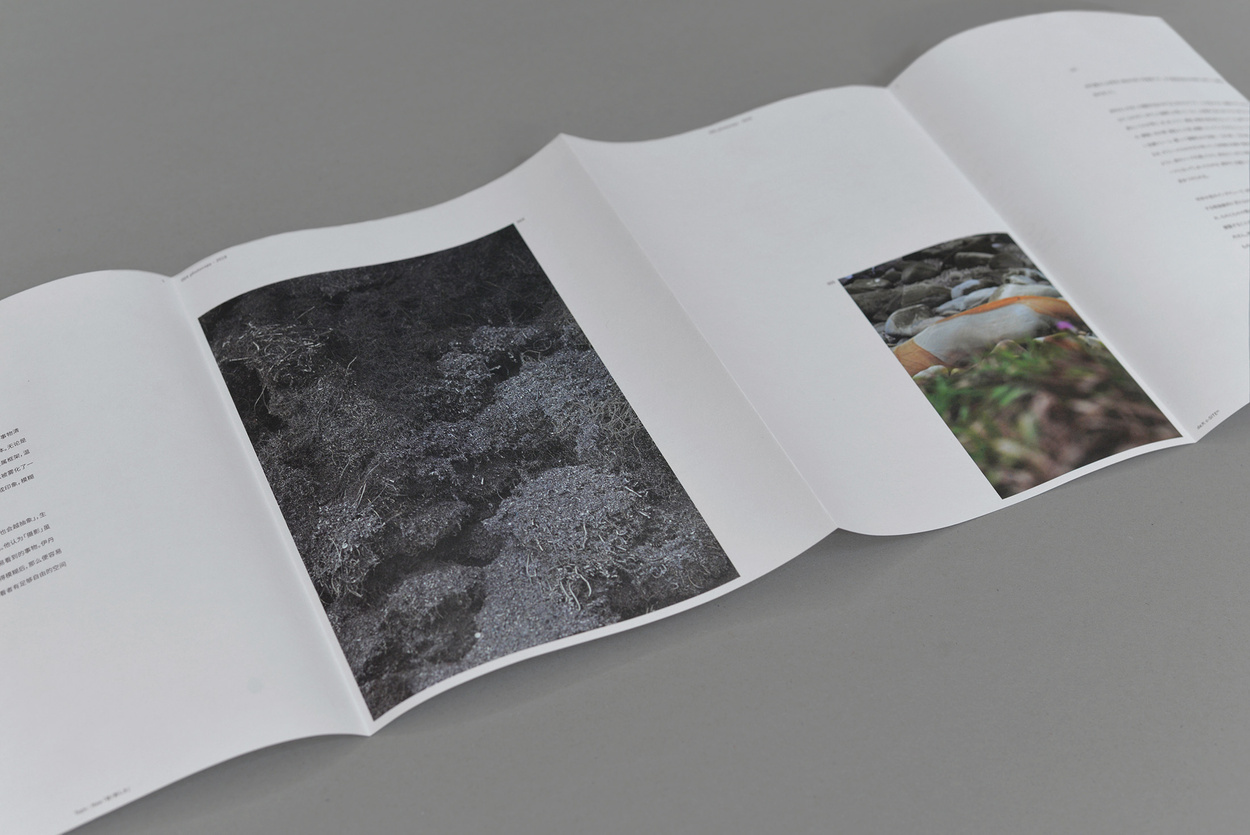

“c-SITE#1”内页

在对话者的顺序安排上,雪晨和 Maxim 也作出了一定的考虑,“一是从整体上尽量平衡讨论者之间的关系,这个平衡感包括不同领域和文化背景的思考方式、 创作思维的理性和感性、 创作者对这个话题不同的感受等。二是,每一轮发问者和回答者之间的联系,和彼此之间所产生对话内容的可能性。”

除了以上预先的考虑之外,这种接龙对谈还创造了一些意料之外的结果。例如,由于各位对谈嘉宾来自不同的领域,他们在相互提问的时候,不自觉地进入了一种谦卑又好奇的情绪中,这创造了一种很好的对话和阅读气氛。又比如,艺术家 aaajiao 向被访者藤城嘘(Uso Fujishiro)抛出的问题是一张 ASCII 图形,而藤城嘘面对这个伤脑筋的提问,仍然对答如流。

书籍设计

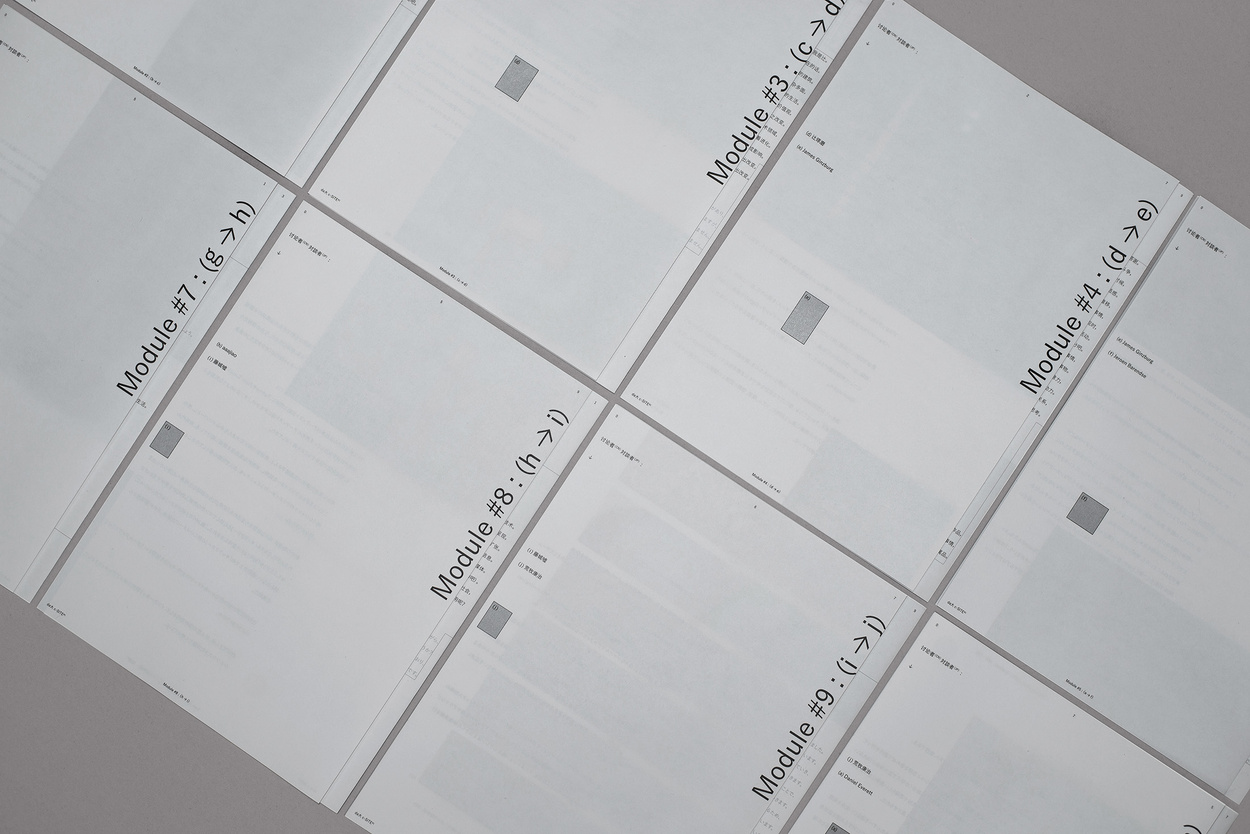

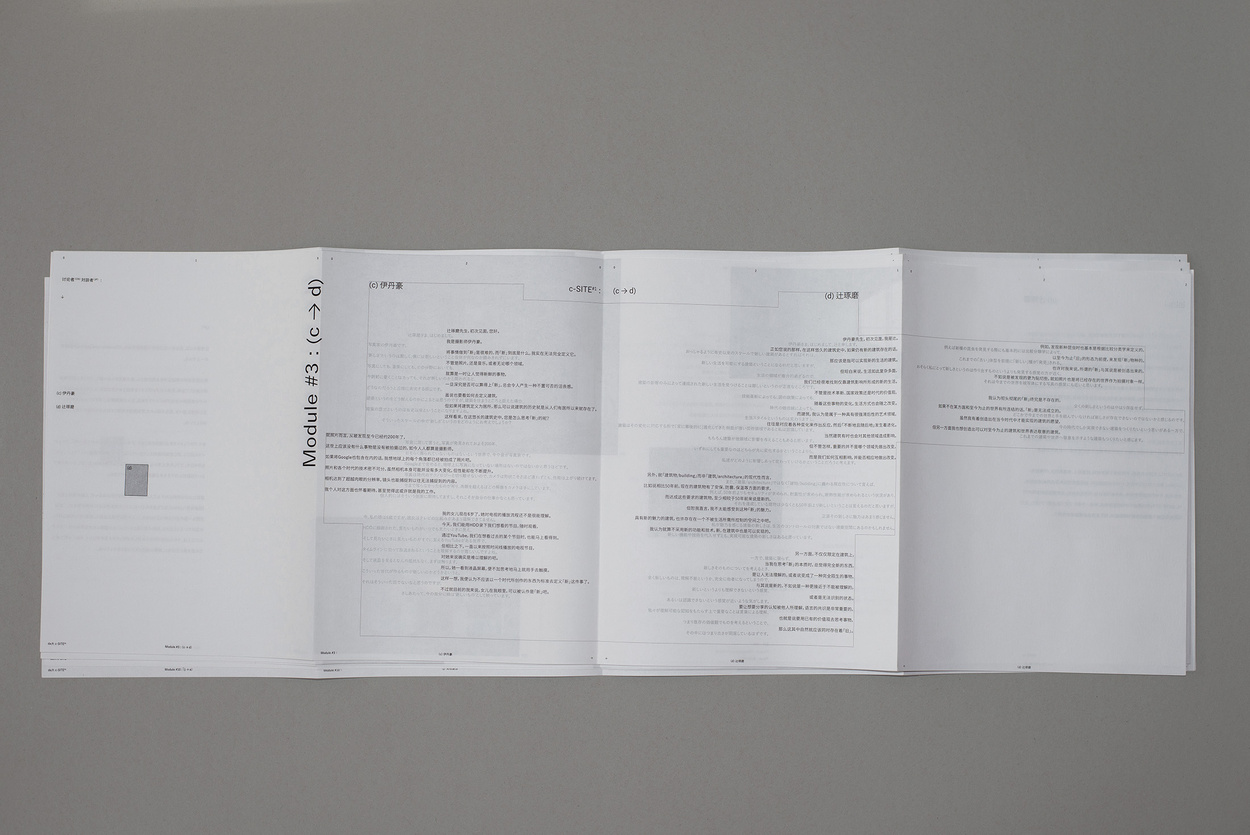

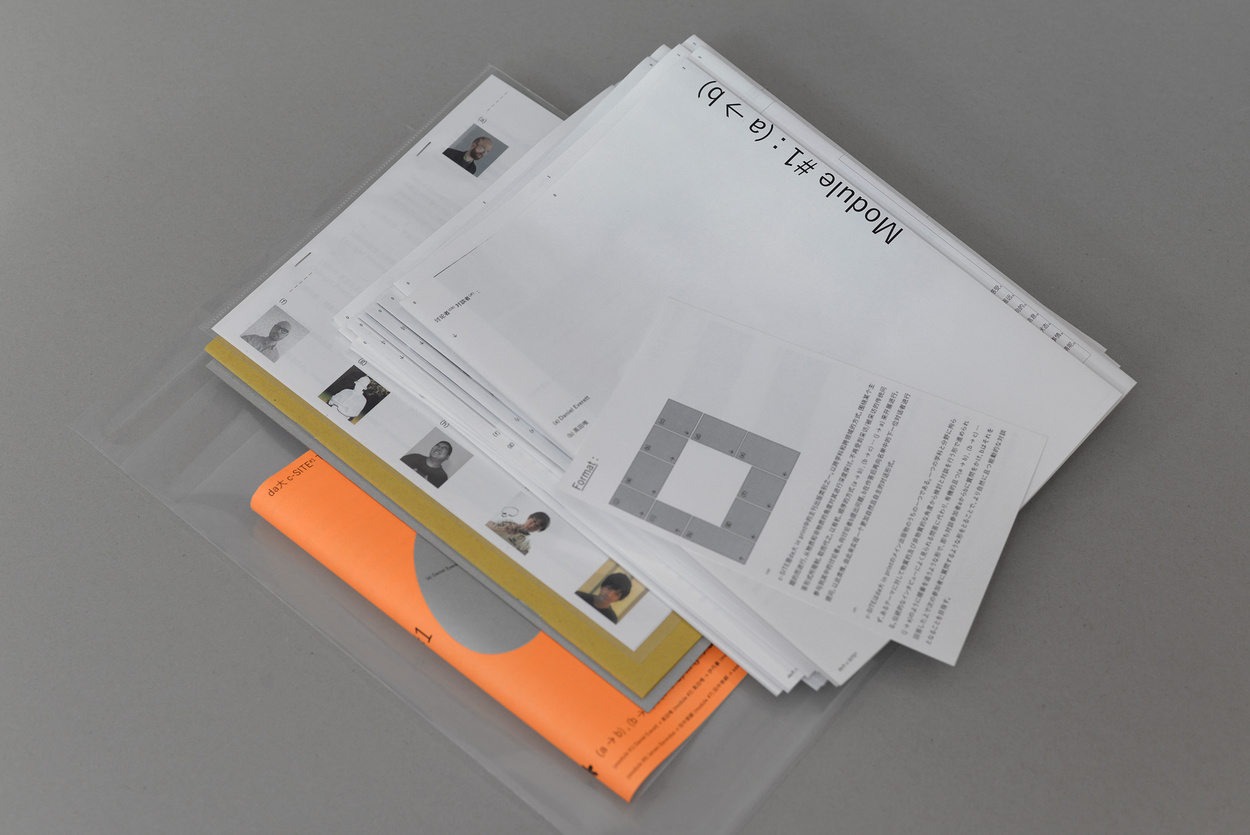

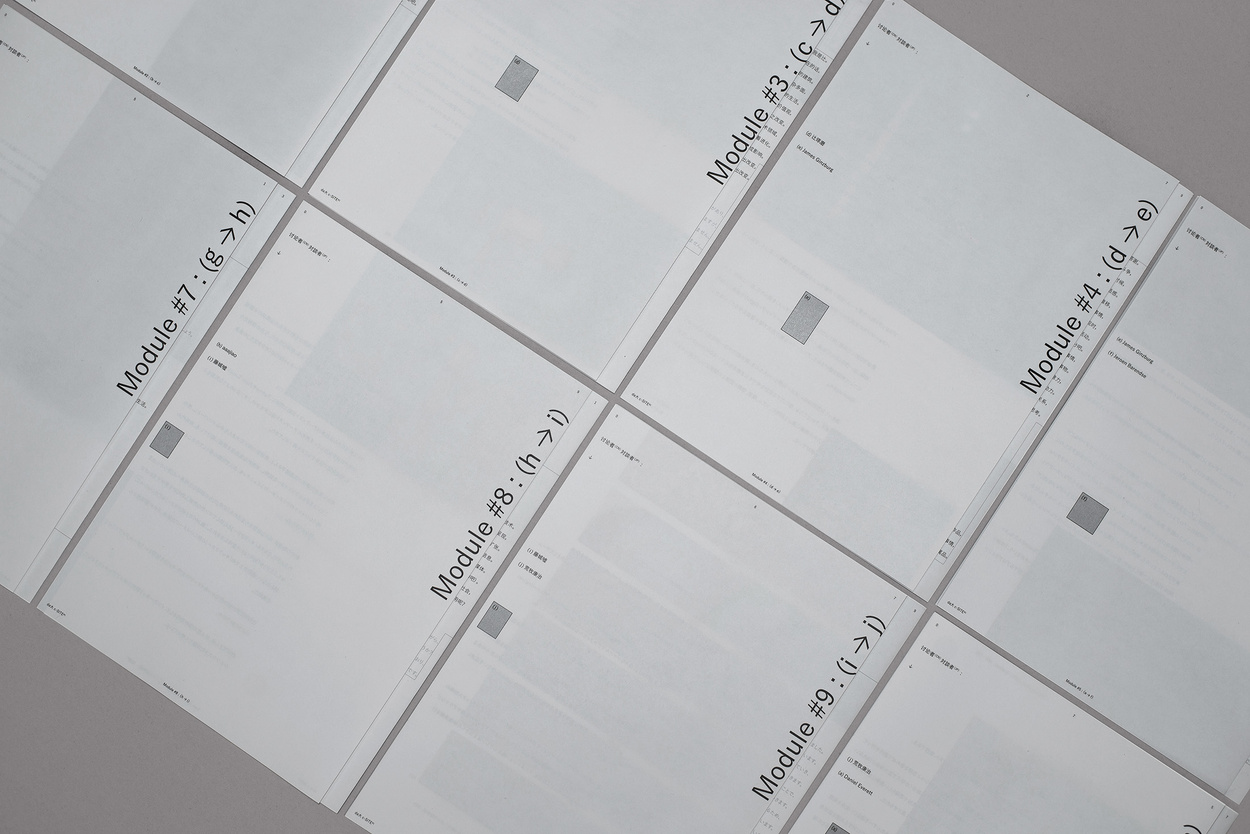

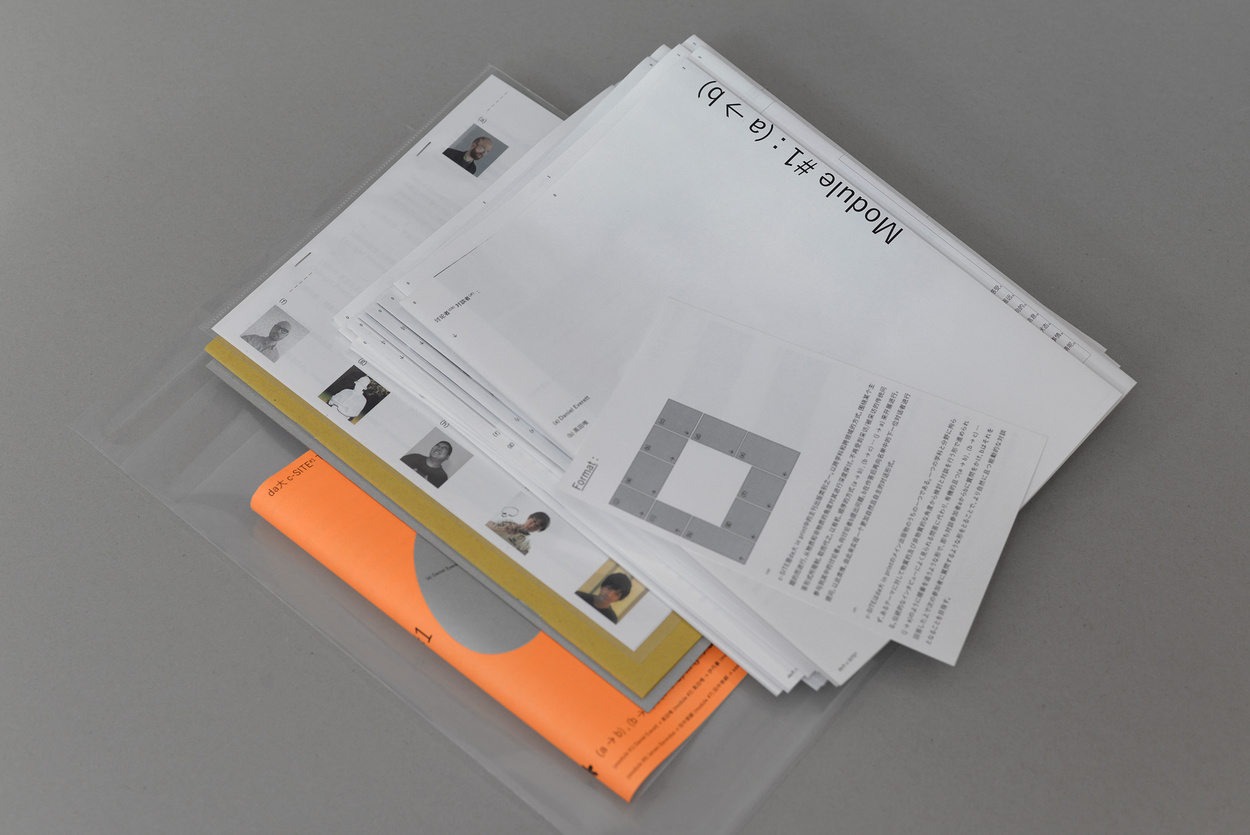

“c-SITE#1”内容分割成十个独立的模块

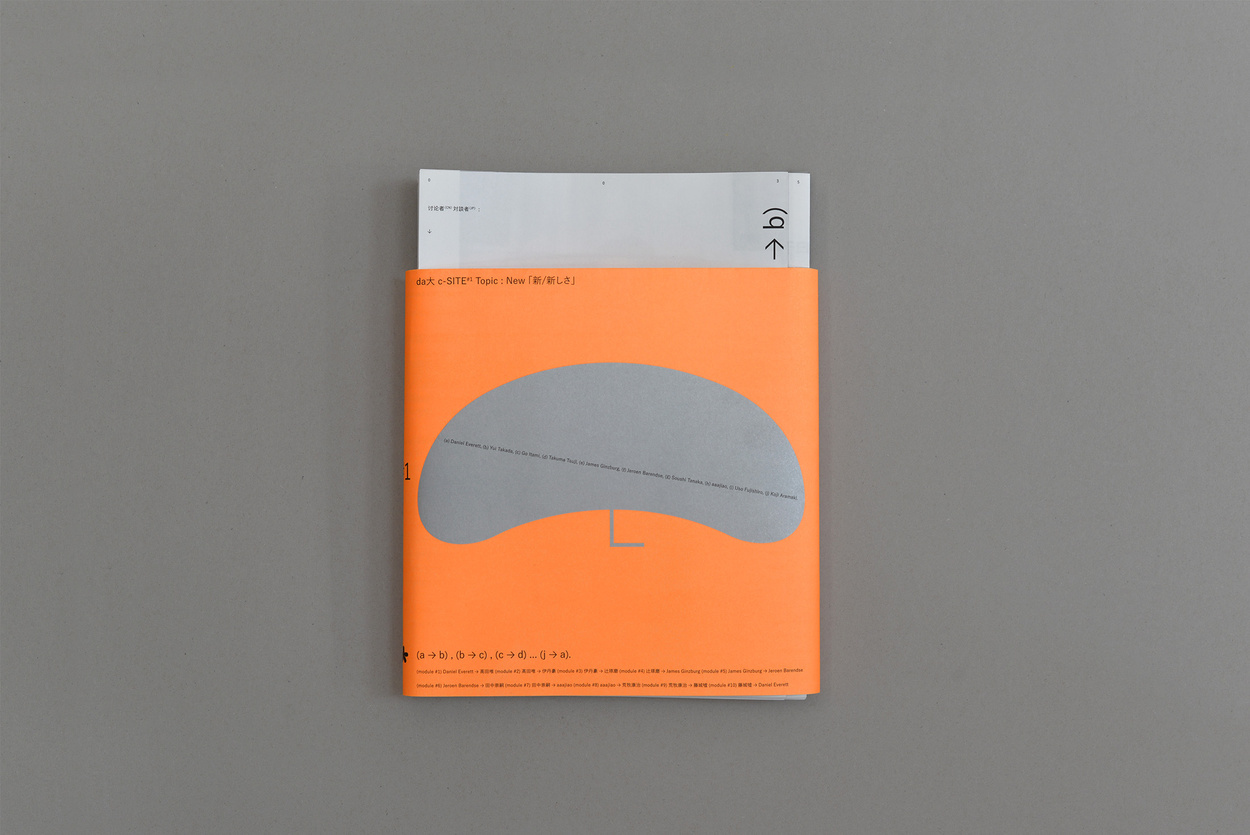

雪晨和 Maxim 毕竟是设计师。与对谈形式相一致,“c-SITE”整本书的设计采用了模块化的方式。每一轮问答独立形成一个模块,印在一张四折页上,正面为问答,背面则是回答者的作品介绍。

“我们想在个人背景/作品和讨论内容之间创建一种划分,避免作品介绍打断读者对讨论内容的整体体验。分割成独立的单元,就可以完全地将正反面的两部分分开,并允许读者来决定的阅读顺序。”

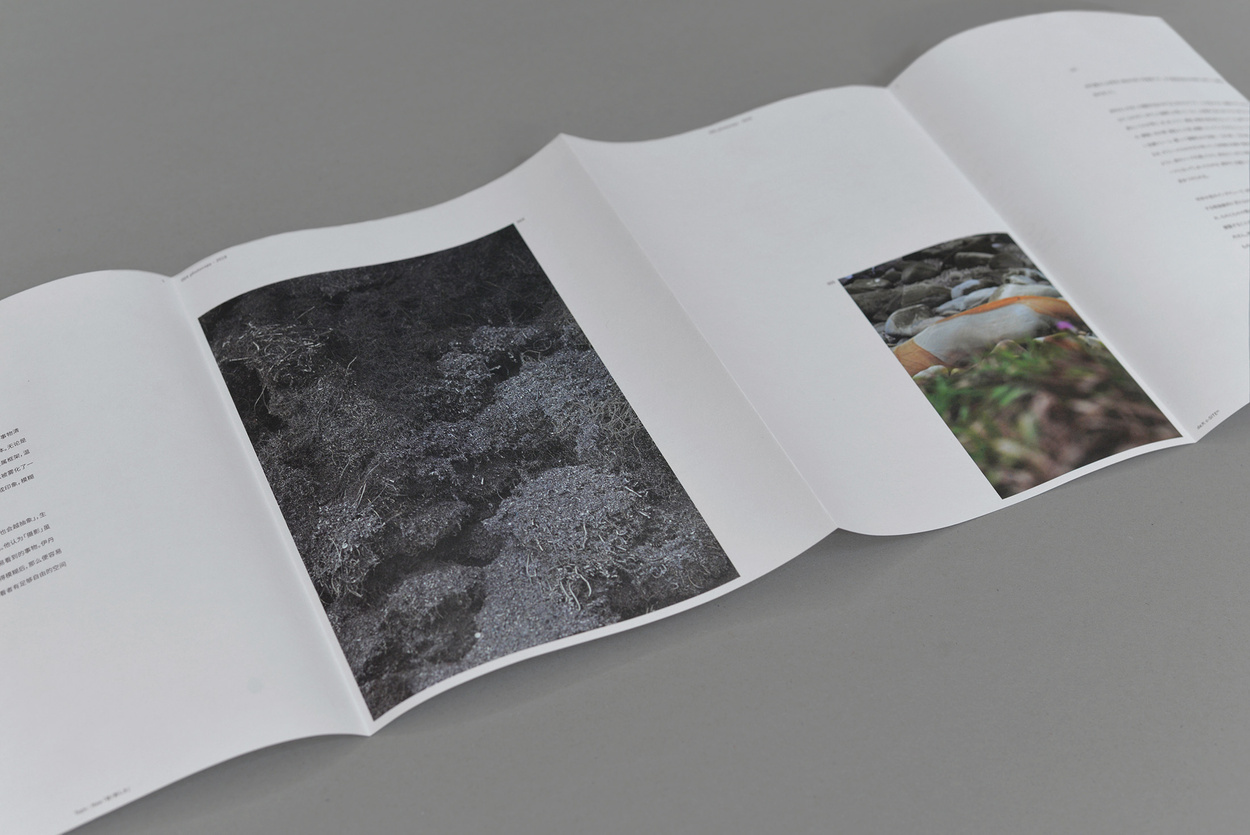

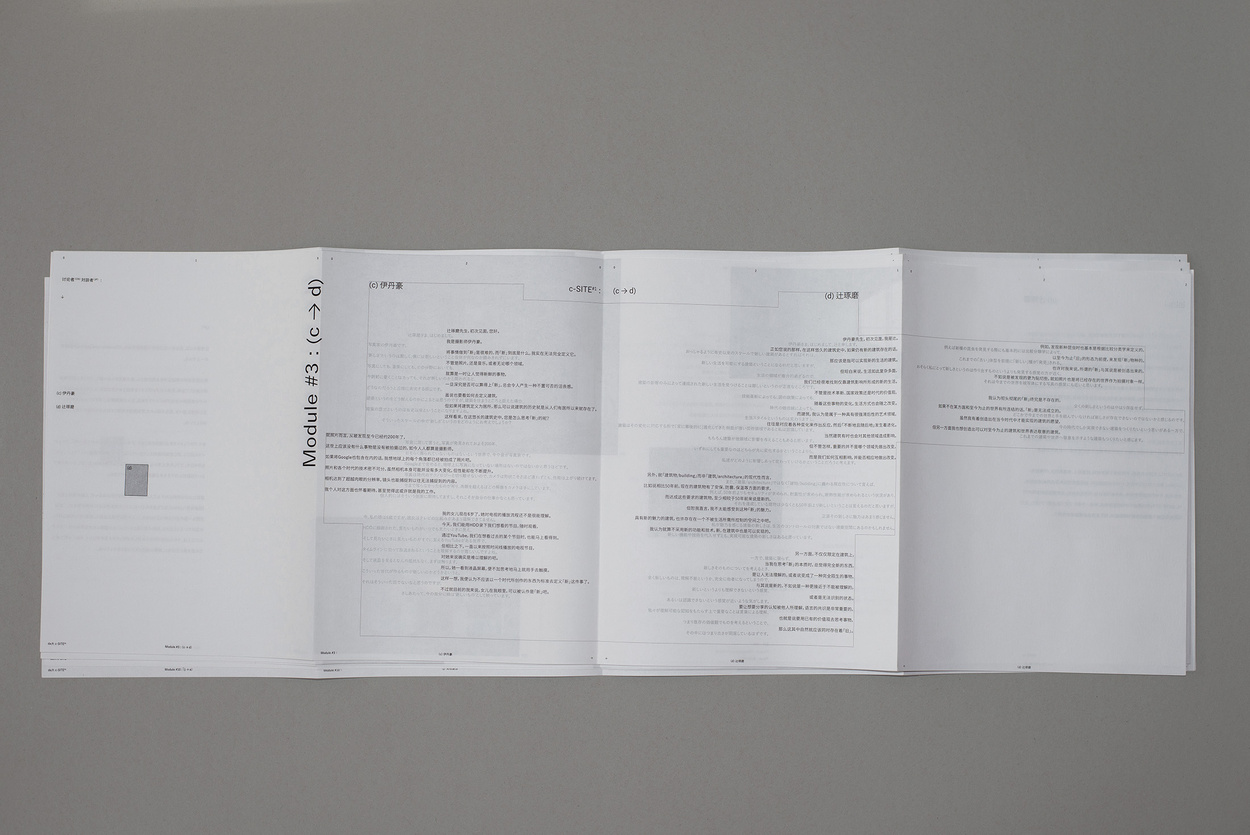

每一个模块,正面是对谈内容

反面是问题回答者的的作品简介

“同时,每一组讨论也是一个单独的对谈,有着自己独特和微妙的性格,所以我们希望在每组对话之间留出一定的间隙,以此对读者的阅读节奏略加干涉,为他们留出思考和回想的空间。”两人这样介绍书籍散装设计的原因。

在独立出版领域的茫茫图片海洋中,“c-SITE#1”以文字为主的设计显得含蓄、中性又有性格。它拿在手中,就像是一叠从展览现场收集来的导览手册,黑底白字,适用于风格和领域截然不同的多位创作者。同时,在文字排列、折痕位置等细节之处,又隐藏着许多微妙的趣味。

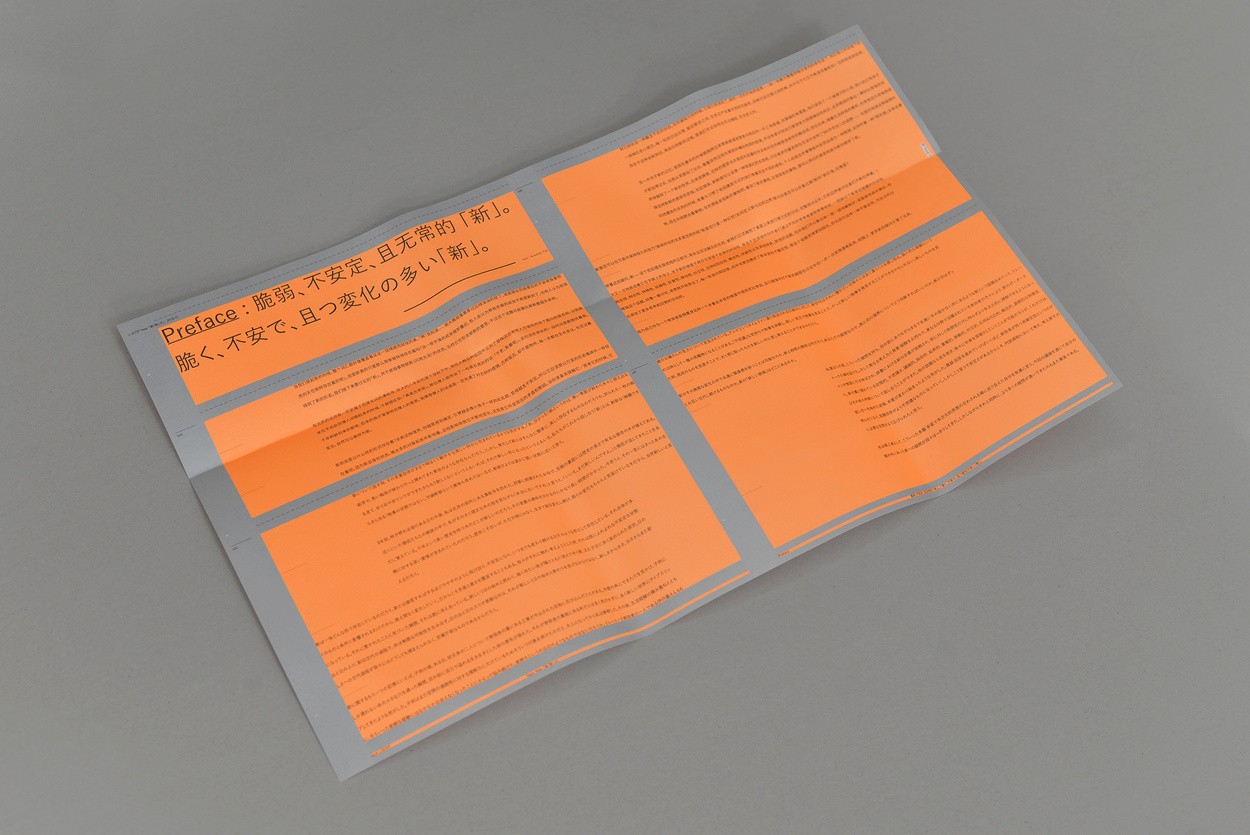

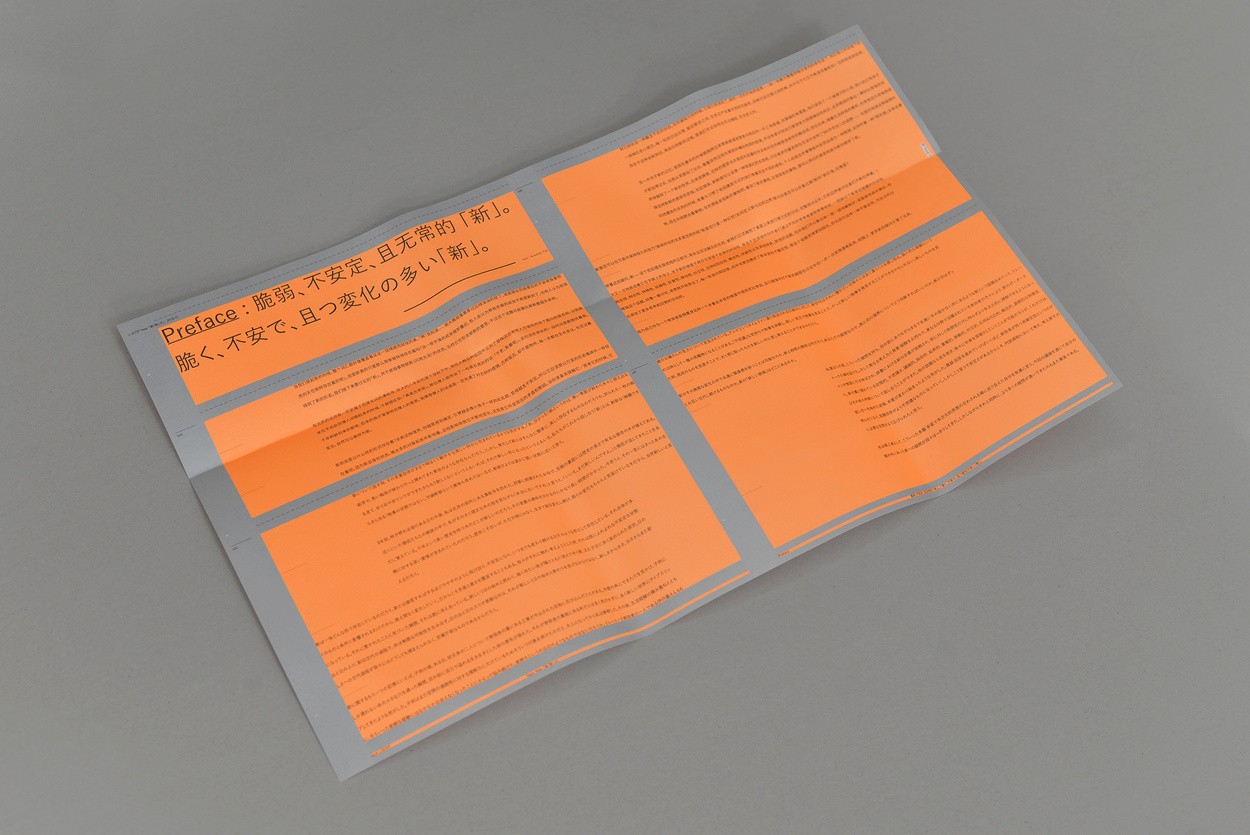

封面包装纸 B 面

“包裹模块的封面是一张简单的纸张,A 面是封面,B 面是前言。 我们最初考虑过使用盒子的方式,但最后发现,如果用纸张包裹这种更加直接的方式,当你把它握在手中时,会有一种更加灵活和开放的感觉。我们感到这与整场对话的概念更加吻合。”

本期主题

“c-SITE#1”包括:封面/前言、阅读说明、10个模块、对谈者简介、英文翻译等五个部分

“c-SITE#1”以“新”为本期主题,从“新”这样一个简单的词出发,探索背后的意义。实际上,从语言学上说,越是短小和常用的词语,其定义就越模糊不清,越有引申性。也正是因为如此,创造者们围绕“新”这个“”能够提出各自不同的见解。 参与者的选择上,“c-SITE#1”也特别考虑了“新”这个元素:

“确定参与者可能是在刊物的准备过程中我们遇到的比较具有挑战的一部分,我们大概用了一个多月的时间,不停地对参与者进行学习、讨论、删选等,阅读和翻译了很多资料,也与他们亲自沟通对这个话题的想法。我们希望这次讨论的参与者,不仅在以往的创作上体现出他们对「新」这个话题的反射, 同时自身对「新」这个话题也有着比较强烈的共感。”

“例如,建筑师辻 琢磨在往年的“渥美の床”项目中,将最初用在天花板上的木料拆卸下来,加工为小块状,在同一个空间,改做为居所中的地板。在“旧”的场景中,创造出“新”的事物。

而艺术家 aaajiao 在“视窗碑林”项目中着重表现了人与物的代谢关系。让我们思考,我们熟悉的那些日常电子物品无时无刻不在被迅速地消费着、更替着、消亡着,而那些即将来临的新的替代品,也即将迅速地成为这个新陈代谢过程中的一份子。”

雪晨和 Maxim 同时运营着设计工作室 ori studio,“da大 in print”独立出版可以被视为工作室的实验项目。一年前,雪晨和 Maxim 从上海搬到北京之后,开始寻求在设计、印刷和出版方面进行更多实验性的探索,“da大 in print”就是这种工作方向变化的一个回应。

像“新”一样,“大”实际上也有多种丰富含义,其中就包含着宽广、开放的意思。而我感兴趣的是,他们避免了这个词背后的一种肃穆而严肃的气氛,挖掘出它憨态可掬的天真感,看看他们的 logo 就知道了。在“da大 in print”未来的出版计划中,雪晨和 Maxim 希望能持续地对不同领域之间的界线进行拓展。

“c-SITE#1”邀请到的对谈者包括:

(a) Daniel Everett,(b) 高田唯 Yui Takada,(c) 伊丹豪 Go Itami,(d) 辻 琢磨 Takuma Tsuji,(e) James Ginzburg,(f) Jeroen Barendse,(g) 田中崇嗣 Soushi Tanaka,(h) 徐文凯 aaajiao,(i) 藤城嘘 Uso Fujishiro,(j) 荒牧康治 Koji Aramaki

杂志中日双语印刷,并提供一本英文翻译。

在这里了解更多:https://dainprint.com/

来自北京的独立出版社“da大 in print”,在去年夏天出版了先导刊物“终极复迭”之后,于今年一月推出了主刊第一期“c-SITE#1”——一本十分令人惊喜的出版物。“c-SITE”的意思是“conversation site(讨论场所)”,内容着重于激发不同创作者之间的对话。“da大 in print”出版社(https://dainprint.com/)的成员范雪晨和 Maxim Cormier 是两位在平面设计领域工作的设计师,而在“c-SITE”当中,两个人的设计思路超越了平面领域,使这本刊物在内容与形式上都充满了启发性。

c-SITE#1,本文图片均由“da大 in print”提供

接龙对谈

第一眼看见“c-SITE”第一期的时候,我就注意到了亮橙色封面左下角的的一串秘密符号:(a -> b) , (b -> c) , (c -> d) … (j -> a). 。它让我联想到程序代码,宜家产品安装手册,以及高中数学课上的交集、补集、子集等一系列令人头疼的东西。实际上,这是“c-SITE” 这本以对话为主体内容的刊物所开发的一种独特的对话方式:

围绕一个主题,邀请 10 位嘉宾,从 a 到 j 编号;依照编号顺序,由每位嘉宾向下一位嘉宾提问,并回答上一位嘉宾提出的问题,最后形成一个完整的循环。

创刊号第一期主题为“新”,嘉宾来自摄影、平面设计、交互设计、当代艺术、新媒体艺术、绘画、音乐、建筑等多个创造性领域。

“c-SITE#1”的接龙对话阅读说明

无论是从 a 到 j 的符号串,还是贪吃蛇似的对话示意图,都具有一种平面设计的形式感,令我兴致盎然。我想知道范雪晨和 Maxim Cormier 最初是如何想到这种接龙对话的方式的。两人表示,平面设计实践中的思维方式确实对“c-SITE”有些帮助:“图形内在的尺度、材料和形式的可能性,图形和语言之间的关系,以及人们与之互动时所产生的微妙的共鸣和感性这些方面,都是我们作为平面设计师常常在思考、探索的事情。”

通过对话接龙,范雪晨和 Maxim Cormier 以设计师的身份担当了对话的组织者。实际上,平面设计师往往需要跟不同领域的创作者打交道,“平面设计”本身似乎也正是一种沟通内容和观者的桥梁。而这一次,两人将这个桥梁架构在不同的创作者之间,显得十分顺理成章。

参与“c-SITE#1”对谈的十位创造者

“ 一直以来我们就很想做一个穿引多个领域的概念性刊物,希望可以让创作者暂时避免讨论他们自身的作品;相反,以讨论一个简单话题的方式,比较自然和本质地体现他们对事物的想法和思考,”两人介绍说。 “我们所面对的一个障碍是,如果由我们来向各个领域的创造者来发问,那么问题本身可能会带着我们的主观意识和感情,这些因素必定会影响他们的讨论结果。

所以我们决定将我们作为提问者的这一身份完全删除掉,由讨论者向另一位讨论者提问。 而发问者自己的主观感情则是我们想要保留的,因为问题当中也包含着他们对特定话题的多样的理解。 同时,这样的方式为讨论者们提供了一个比较有机的系统, 每一轮的发问和回答,都自然而然地受到之前内容的影响,使整体内容变得更加深入和多面。”

“c-SITE#1”内页

在对话者的顺序安排上,雪晨和 Maxim 也作出了一定的考虑,“一是从整体上尽量平衡讨论者之间的关系,这个平衡感包括不同领域和文化背景的思考方式、 创作思维的理性和感性、 创作者对这个话题不同的感受等。二是,每一轮发问者和回答者之间的联系,和彼此之间所产生对话内容的可能性。”

除了以上预先的考虑之外,这种接龙对谈还创造了一些意料之外的结果。例如,由于各位对谈嘉宾来自不同的领域,他们在相互提问的时候,不自觉地进入了一种谦卑又好奇的情绪中,这创造了一种很好的对话和阅读气氛。又比如,艺术家 aaajiao 向被访者藤城嘘(Uso Fujishiro)抛出的问题是一张 ASCII 图形,而藤城嘘面对这个伤脑筋的提问,仍然对答如流。

书籍设计

“c-SITE#1”内容分割成十个独立的模块

雪晨和 Maxim 毕竟是设计师。与对谈形式相一致,“c-SITE”整本书的设计采用了模块化的方式。每一轮问答独立形成一个模块,印在一张四折页上,正面为问答,背面则是回答者的作品介绍。

“我们想在个人背景/作品和讨论内容之间创建一种划分,避免作品介绍打断读者对讨论内容的整体体验。分割成独立的单元,就可以完全地将正反面的两部分分开,并允许读者来决定的阅读顺序。”

每一个模块,正面是对谈内容

反面是问题回答者的的作品简介

“同时,每一组讨论也是一个单独的对谈,有着自己独特和微妙的性格,所以我们希望在每组对话之间留出一定的间隙,以此对读者的阅读节奏略加干涉,为他们留出思考和回想的空间。”两人这样介绍书籍散装设计的原因。

在独立出版领域的茫茫图片海洋中,“c-SITE#1”以文字为主的设计显得含蓄、中性又有性格。它拿在手中,就像是一叠从展览现场收集来的导览手册,黑底白字,适用于风格和领域截然不同的多位创作者。同时,在文字排列、折痕位置等细节之处,又隐藏着许多微妙的趣味。

封面包装纸 B 面

“包裹模块的封面是一张简单的纸张,A 面是封面,B 面是前言。 我们最初考虑过使用盒子的方式,但最后发现,如果用纸张包裹这种更加直接的方式,当你把它握在手中时,会有一种更加灵活和开放的感觉。我们感到这与整场对话的概念更加吻合。”

本期主题

“c-SITE#1”包括:封面/前言、阅读说明、10个模块、对谈者简介、英文翻译等五个部分

“c-SITE#1”以“新”为本期主题,从“新”这样一个简单的词出发,探索背后的意义。实际上,从语言学上说,越是短小和常用的词语,其定义就越模糊不清,越有引申性。也正是因为如此,创造者们围绕“新”这个“”能够提出各自不同的见解。 参与者的选择上,“c-SITE#1”也特别考虑了“新”这个元素:

“确定参与者可能是在刊物的准备过程中我们遇到的比较具有挑战的一部分,我们大概用了一个多月的时间,不停地对参与者进行学习、讨论、删选等,阅读和翻译了很多资料,也与他们亲自沟通对这个话题的想法。我们希望这次讨论的参与者,不仅在以往的创作上体现出他们对「新」这个话题的反射, 同时自身对「新」这个话题也有着比较强烈的共感。”

“例如,建筑师辻 琢磨在往年的“渥美の床”项目中,将最初用在天花板上的木料拆卸下来,加工为小块状,在同一个空间,改做为居所中的地板。在“旧”的场景中,创造出“新”的事物。

而艺术家 aaajiao 在“视窗碑林”项目中着重表现了人与物的代谢关系。让我们思考,我们熟悉的那些日常电子物品无时无刻不在被迅速地消费着、更替着、消亡着,而那些即将来临的新的替代品,也即将迅速地成为这个新陈代谢过程中的一份子。”

雪晨和 Maxim 同时运营着设计工作室 ori studio,“da大 in print”独立出版可以被视为工作室的实验项目。一年前,雪晨和 Maxim 从上海搬到北京之后,开始寻求在设计、印刷和出版方面进行更多实验性的探索,“da大 in print”就是这种工作方向变化的一个回应。

像“新”一样,“大”实际上也有多种丰富含义,其中就包含着宽广、开放的意思。而我感兴趣的是,他们避免了这个词背后的一种肃穆而严肃的气氛,挖掘出它憨态可掬的天真感,看看他们的 logo 就知道了。在“da大 in print”未来的出版计划中,雪晨和 Maxim 希望能持续地对不同领域之间的界线进行拓展。

“c-SITE#1”邀请到的对谈者包括:

(a) Daniel Everett,(b) 高田唯 Yui Takada,(c) 伊丹豪 Go Itami,(d) 辻 琢磨 Takuma Tsuji,(e) James Ginzburg,(f) Jeroen Barendse,(g) 田中崇嗣 Soushi Tanaka,(h) 徐文凯 aaajiao,(i) 藤城嘘 Uso Fujishiro,(j) 荒牧康治 Koji Aramaki

杂志中日双语印刷,并提供一本英文翻译。

在这里了解更多:https://dainprint.com/