被取消的未来:你错过的和没错过的 MiniDisc

“被取消的未来” 如果是个实体物品,会是啥样?

再往下说就太玄乎了,说点实际的吧。假如 “被取消的未来” 是一个实体物品的话,它会是什么样的呢?我觉得首先它在外观上看起来应该会很次世代,很有未来感,但同时也会有人觉得它很复古,尽显未来与过去的冲突;功能上,它本是被设计成为未来的人类服务的,但它却没能成为未来世界中的常见物品。这样来看,如果 “被取消的未来” 能对应一个实体物品的话,它的一种样貌很可能会是这样的:

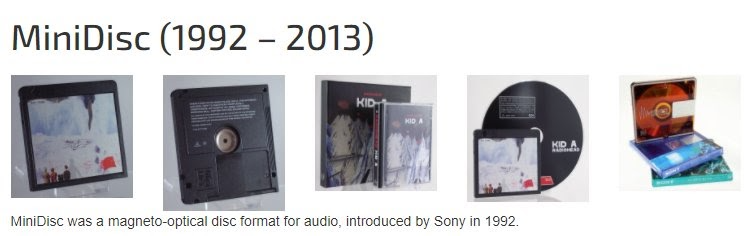

MiniDisc:始于 1992

自 1982 年 Philips 和 SONY 联合推出 CD (CompactDisc)这一音乐存储介质后,随时随地收听高保真音乐开始变得不再是幻想。CD 音乐在上市不久后就在销量上超过了黑胶唱片,又 90 年代初超过了磁带音乐,成为市场上最流行的高保真音乐介质。

1979 年, Philips 公司预告了 CD 的诞生

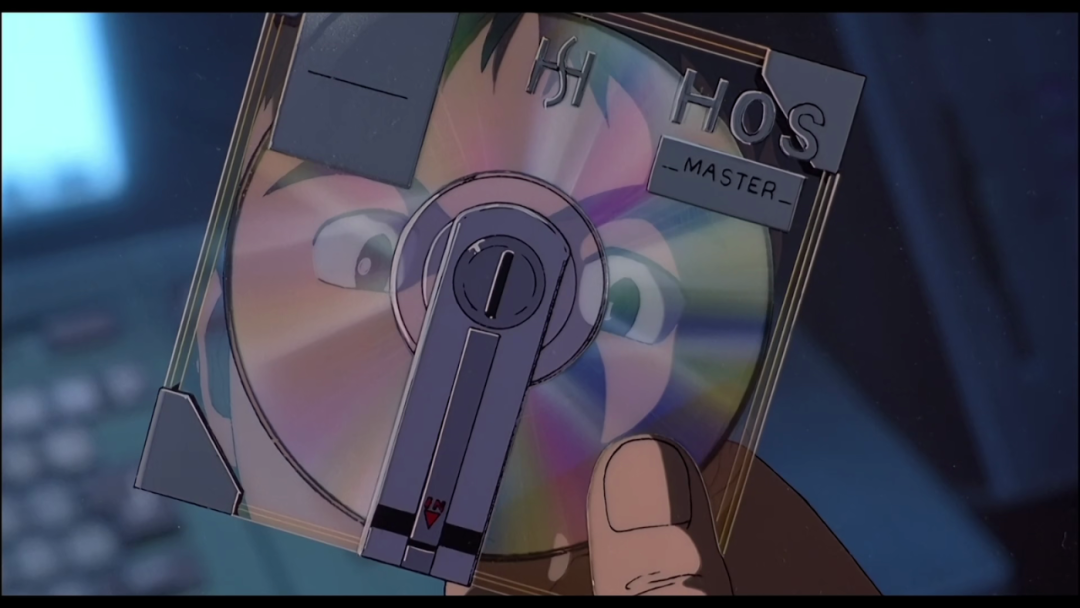

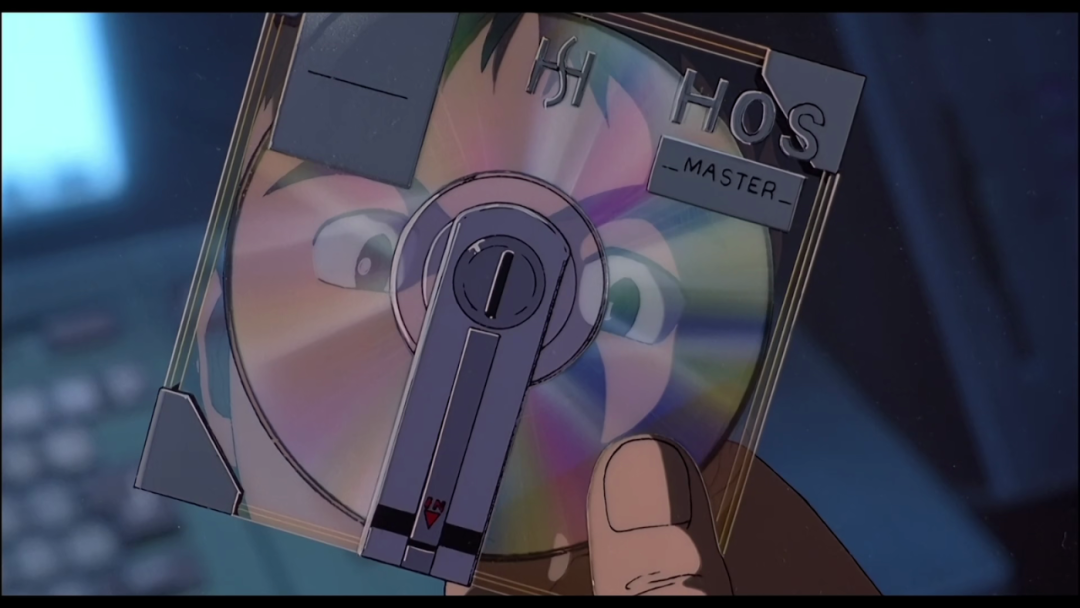

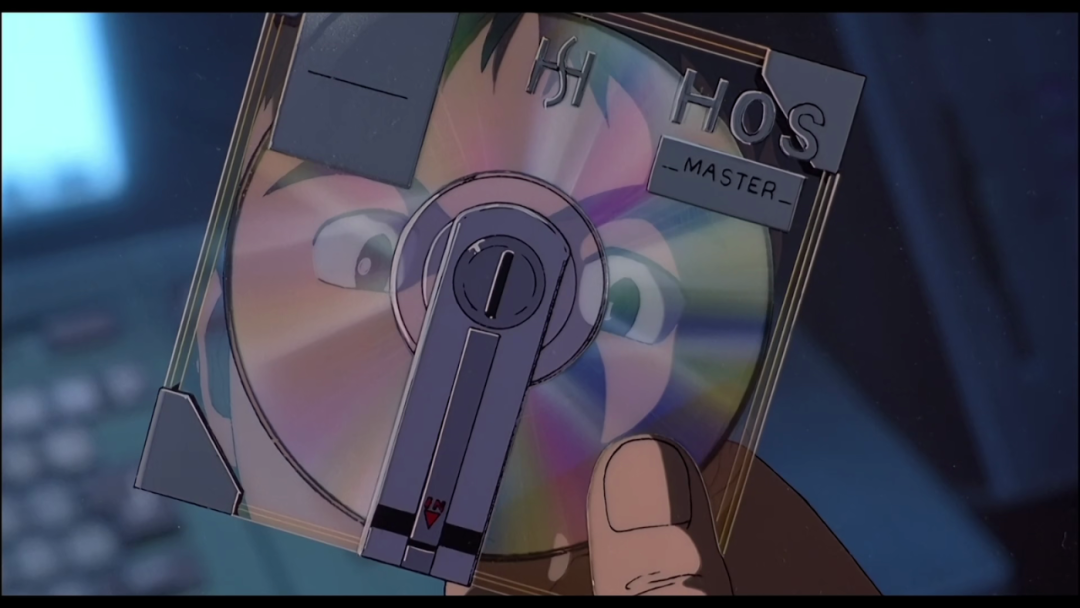

《机动警察:电影版》 (1989)中出现的磁光碟

磁光碟诞生后,在日本的计算机界有广泛应用,而在其他地方却存在感不足。80 年代西方社会对日本疑惑、惧怕又向往的情绪在 80 年代的小说和电影中常有表现。日本彼时的形象影响了西方世界对未来的愿景,以至于在 90 年代的好莱坞电影中还会频频出现磁光碟的身影,以 “间谍用” 物品的形象登场,成为塑造电影气氛的噱头产品。

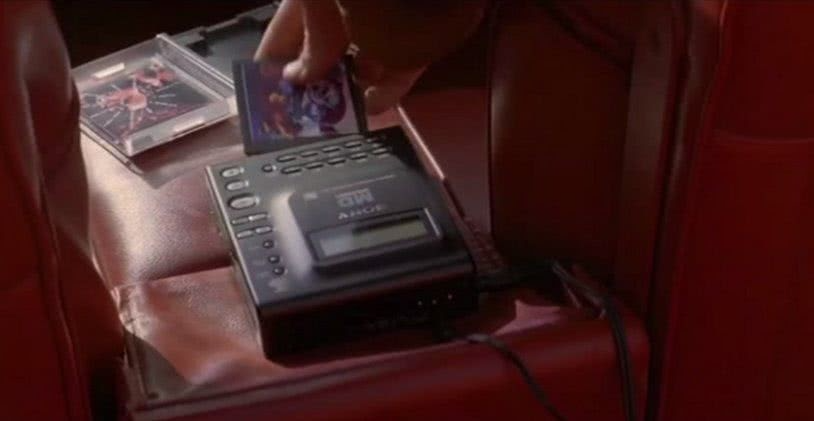

1996 年上映的《碟中谍》中,磁光碟作为间谍道具登场

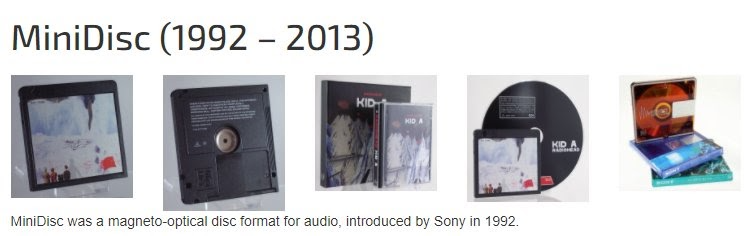

时隔 CD 诞生十年, SONY 在磁光碟的基础上于 1992 年推出了下一代成熟的音乐存储介质:MiniDisc 。

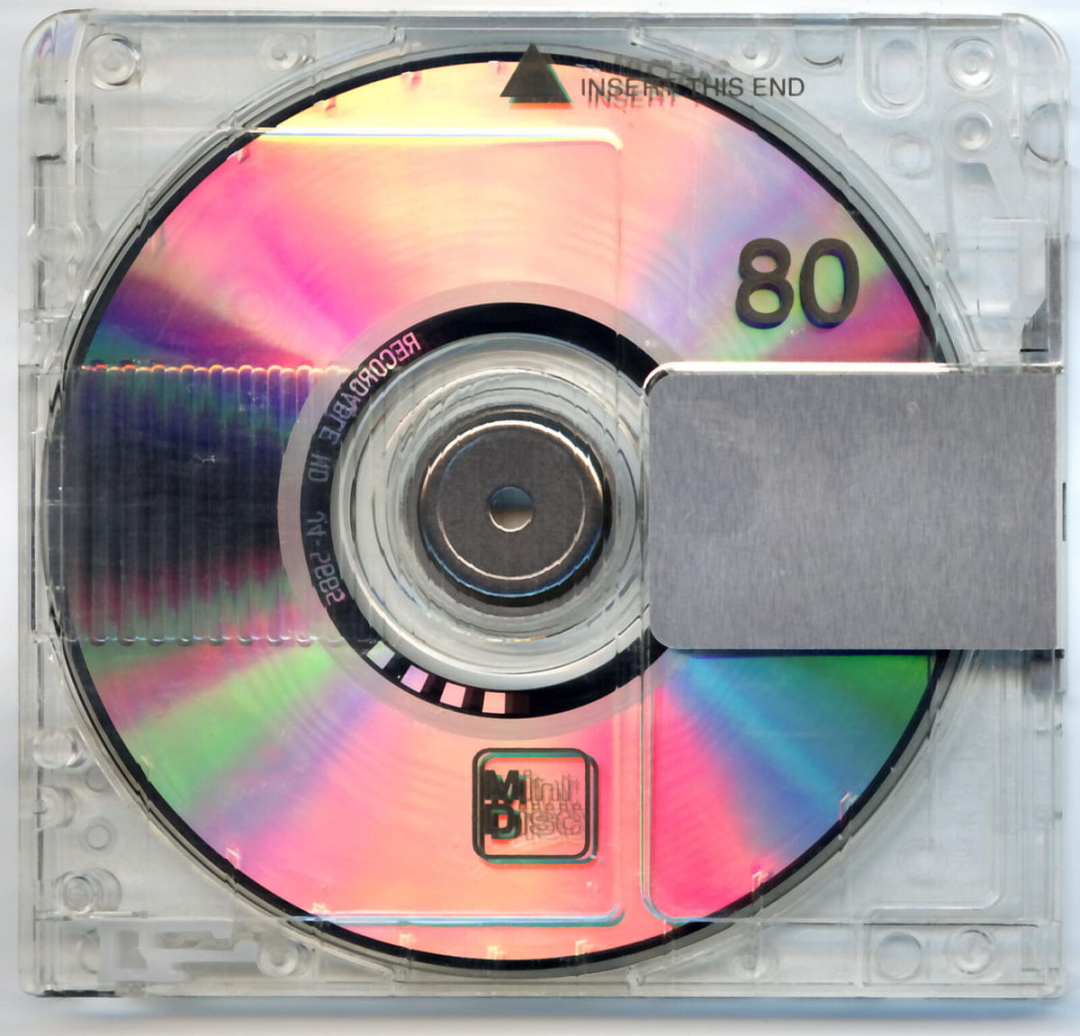

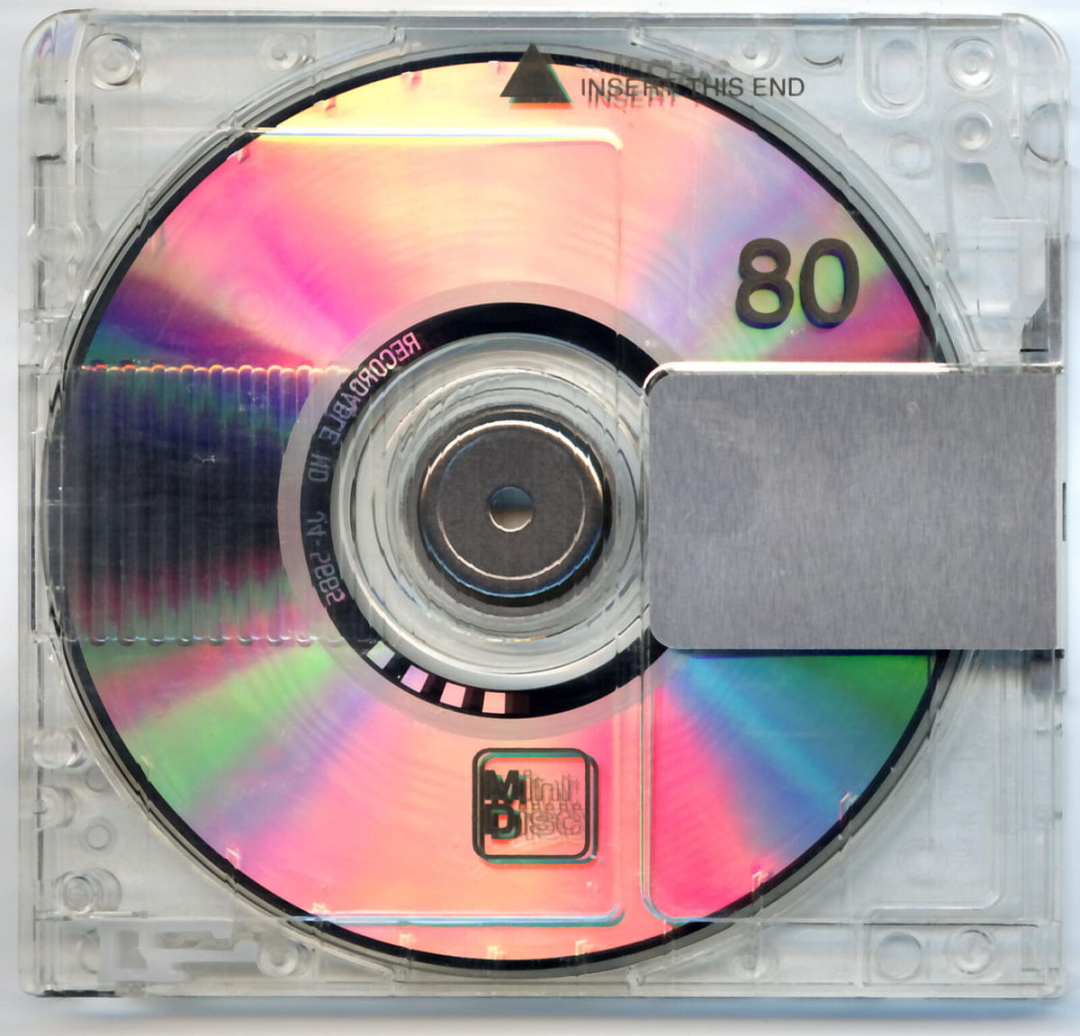

集磁带与CD之大成

MD 是磁带与 CD 货真价实的结合体,它拥有磁带的多次擦写能力和耐用的外壳,同时又有拥有 CD 的数据存储方式和闪亮的碟面:在播放碟片时, MD 与 CD 如出一辙,用激光读取碟面上的数据;当录制音乐时,激光头则将碟面加热,使碟面的磁性介质活跃起来,通过写入磁头改变碟面上的数据,完成录入。

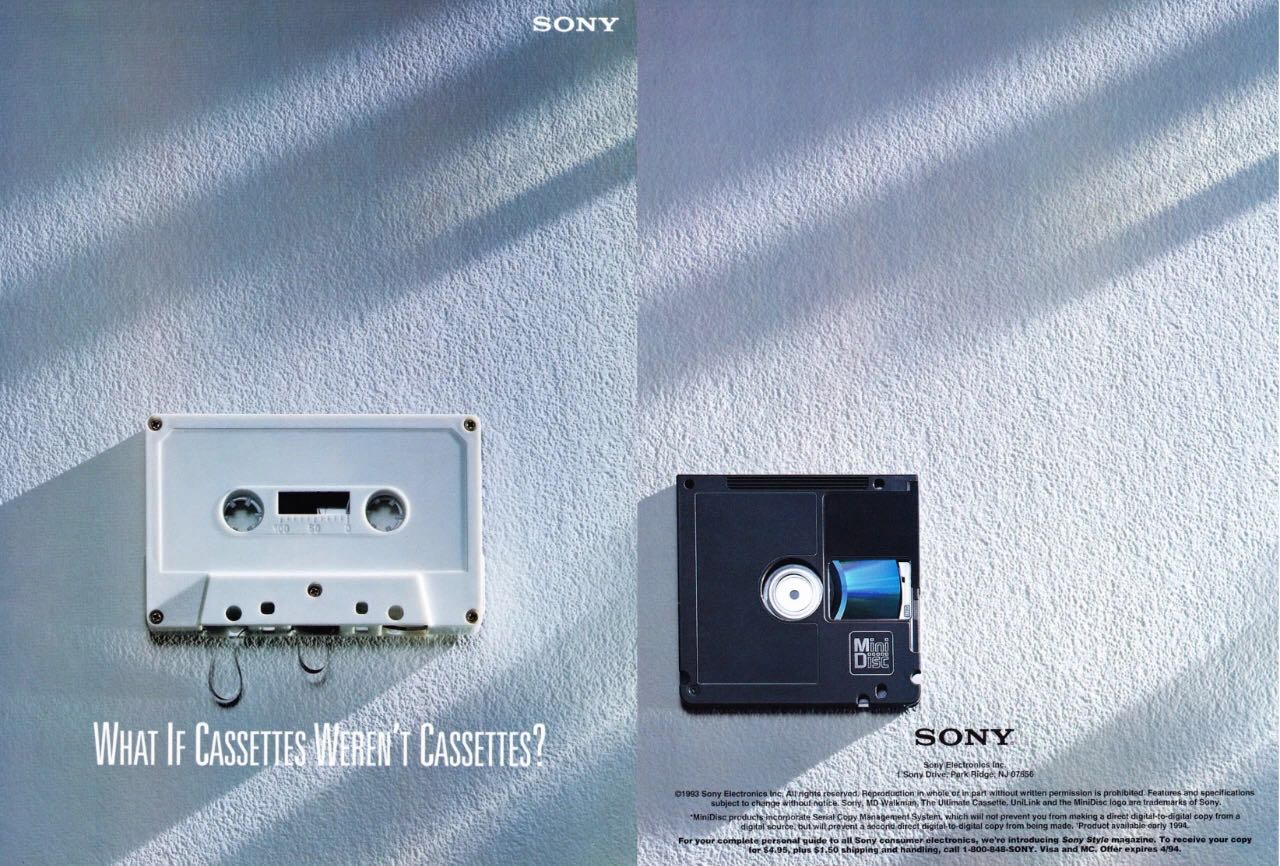

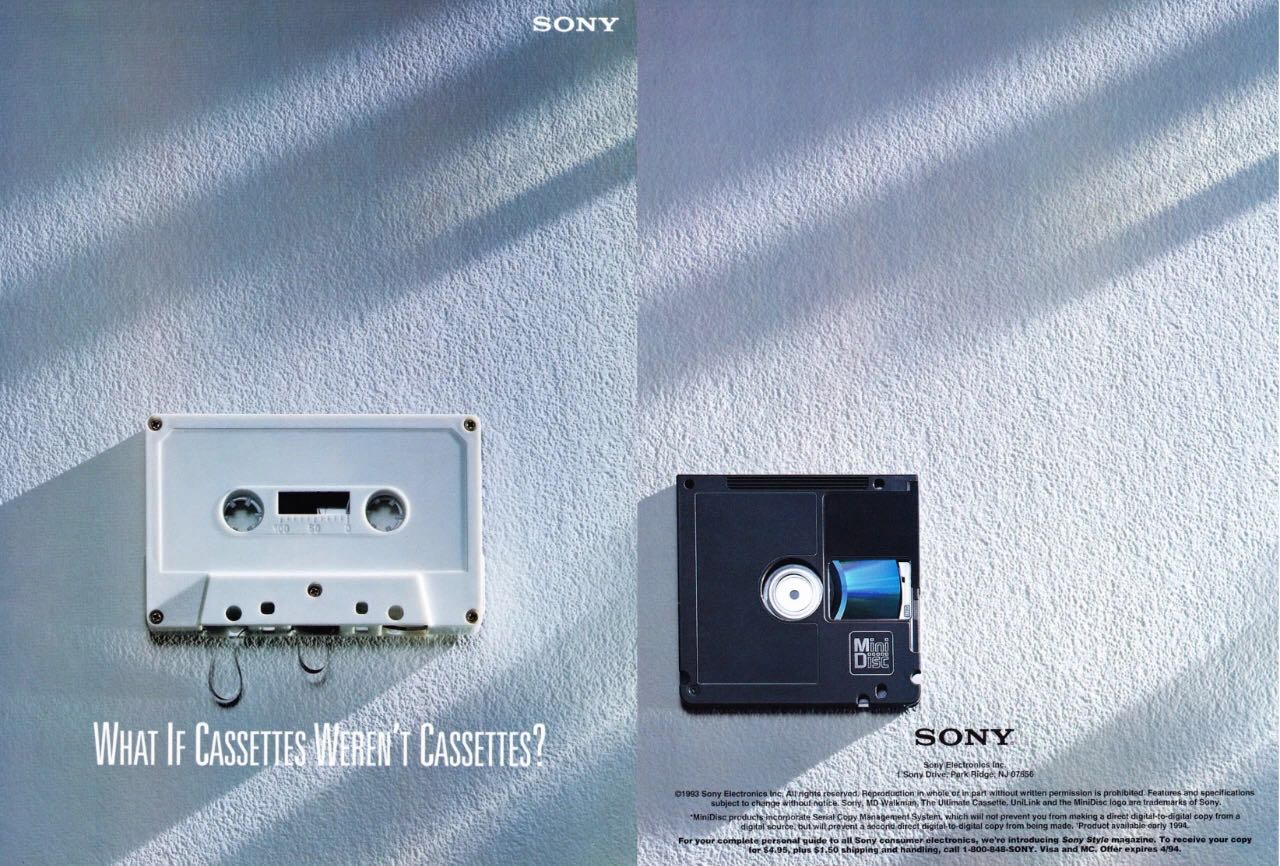

MiniDisc 被 SONY 标榜为 “另一个时间线里的磁带”

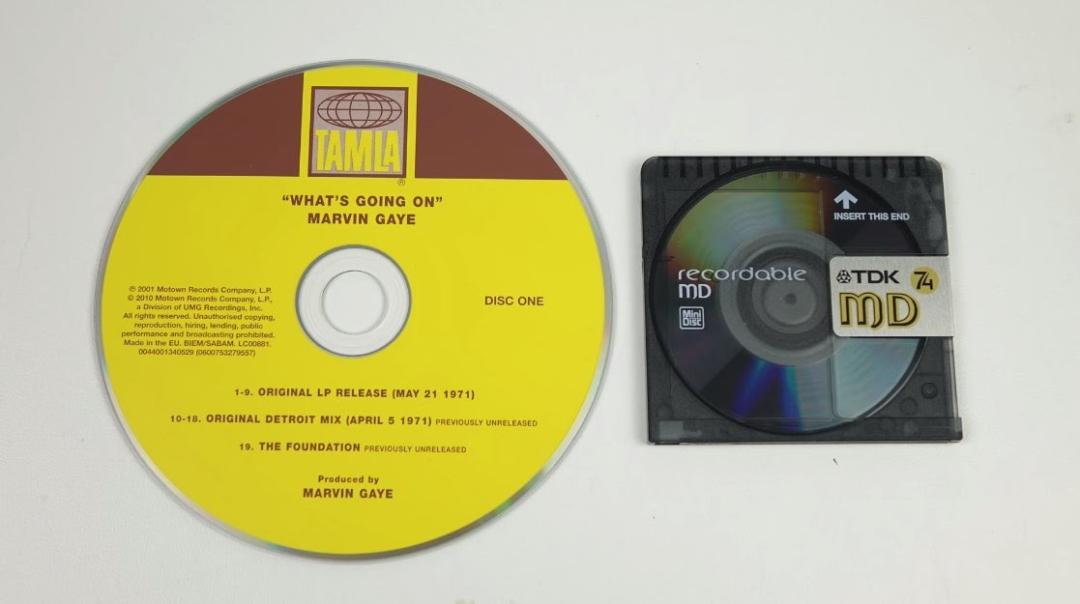

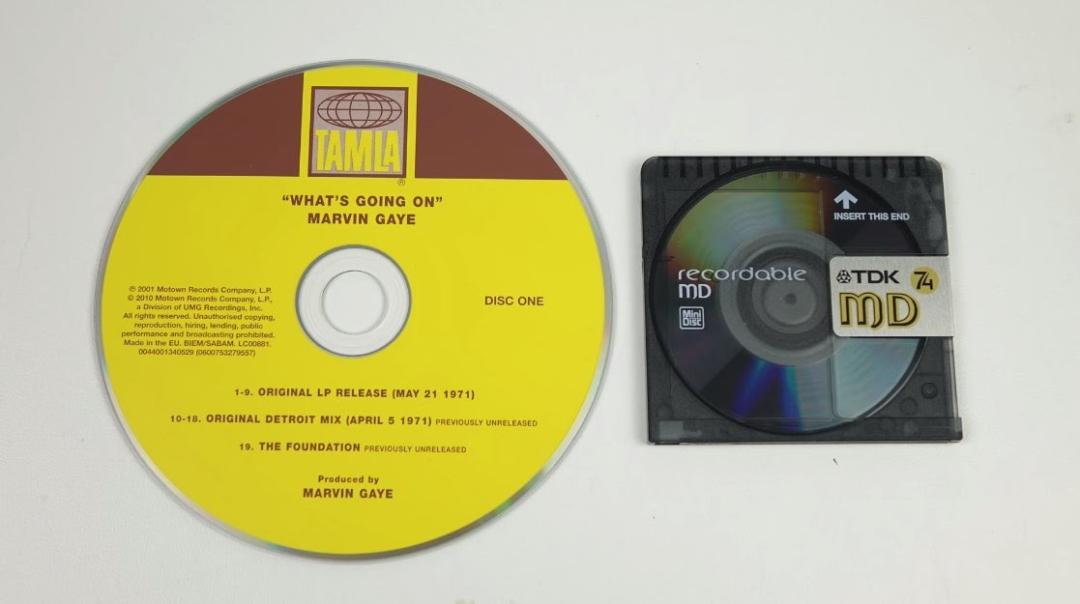

MD 对比 CD 体积 (图片来自 Techmoan )

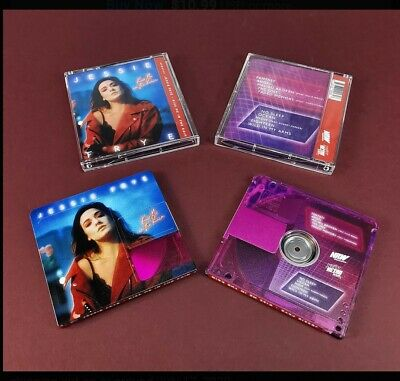

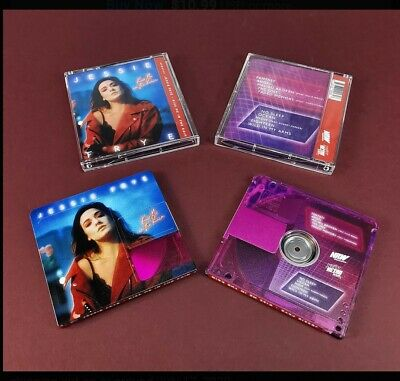

在产品美学方面,碟片的保护性外壳可以使 MD 像磁带一样在外观设计上玩出更多花样,也使 MD 碟片更适合把玩。用不同颜色的 MD 来装载音乐,似乎能给音乐加上不同的滤镜,在潜意识里为你的音乐调整 EQ 。

红色的录摇滚,黑色的录金属,透明的录电子,金色的录 Jazz & Soul ,蓝色的录流行,屎黄的录[此处插入你最讨厌的音乐流派]

虽然 MD 作为存储介质是挺酷炫的,但第一台 MD 播放器的仓促登场却没能给 MD 开一个好头。

MD播放器:从臃肿到华丽

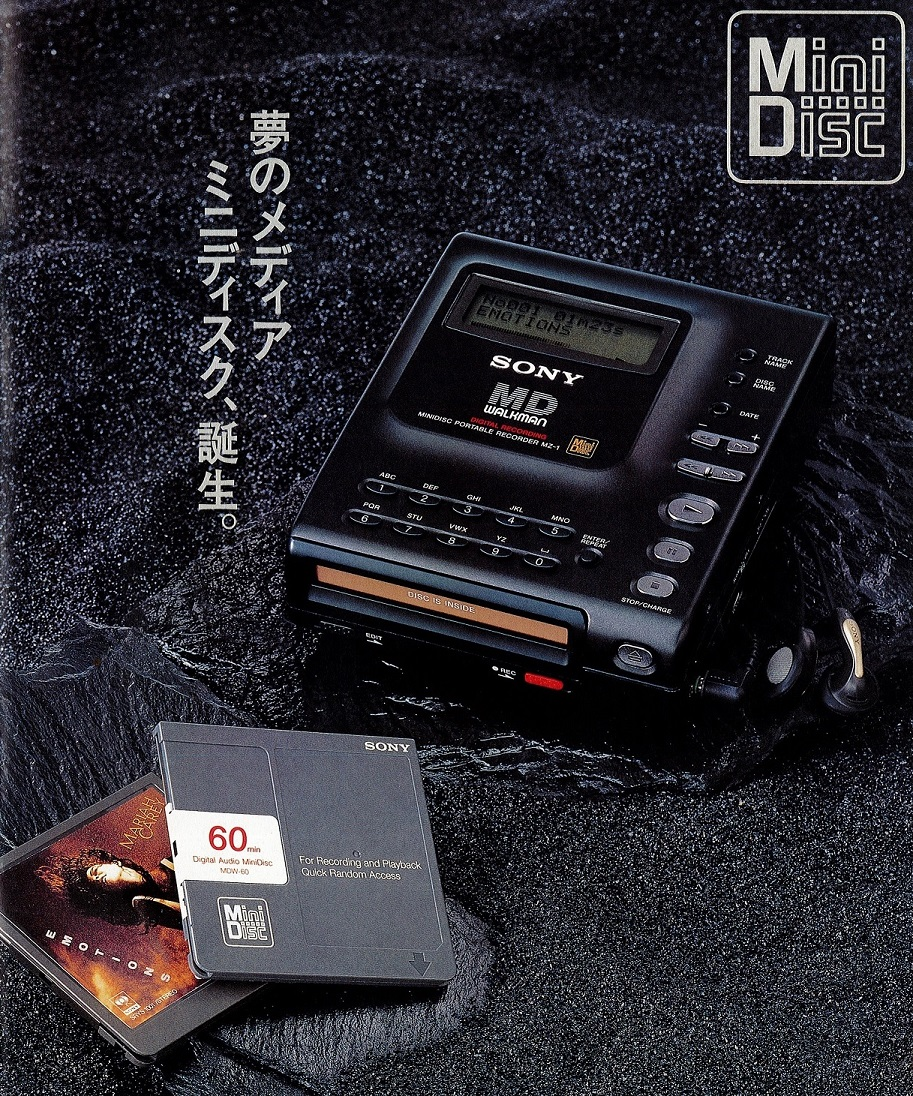

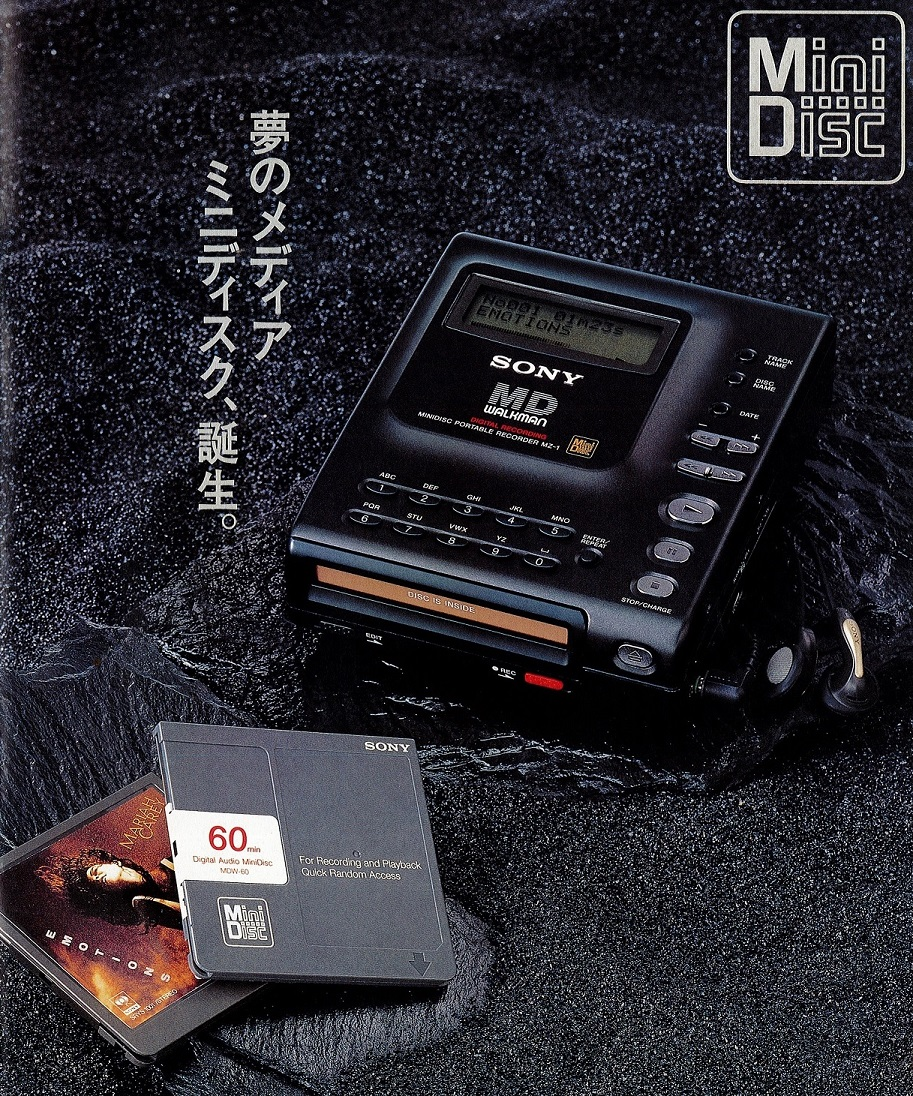

SONY MD Walkman MZ-1 (1992)

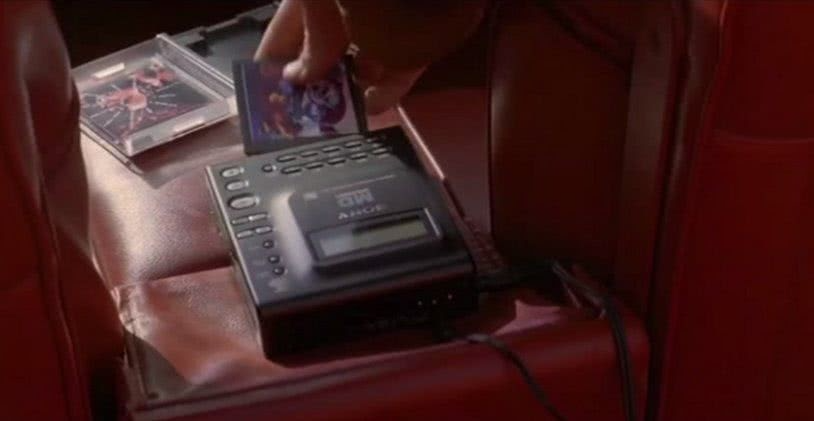

阿诺的车载音乐播放器:MZ-1 这台机器曾在《最后的动作英雄》(1993)中闪现

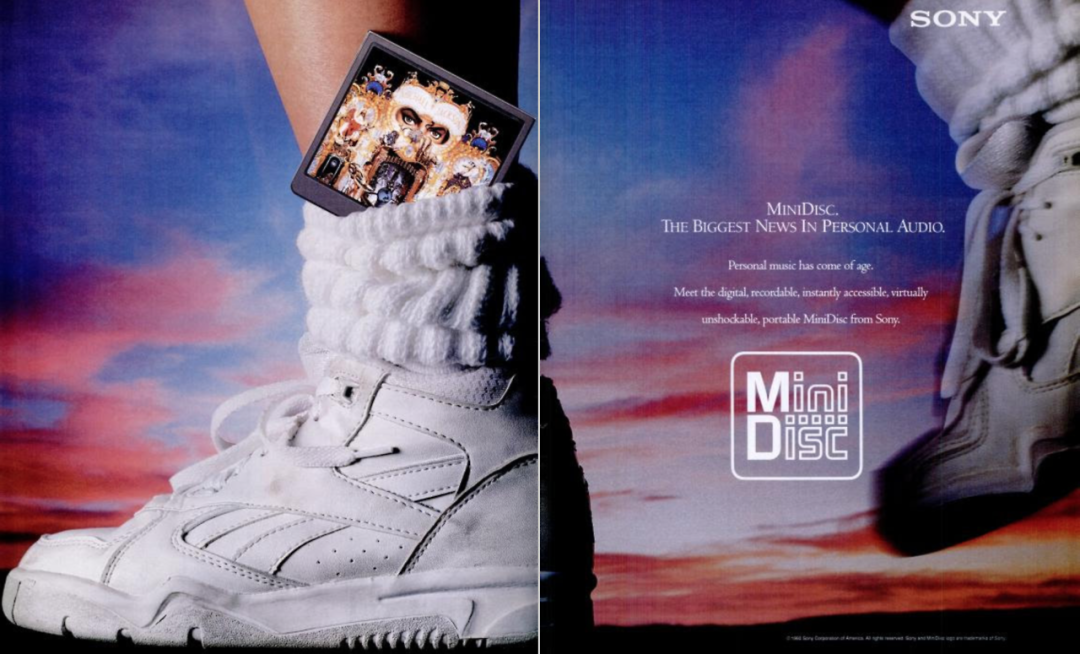

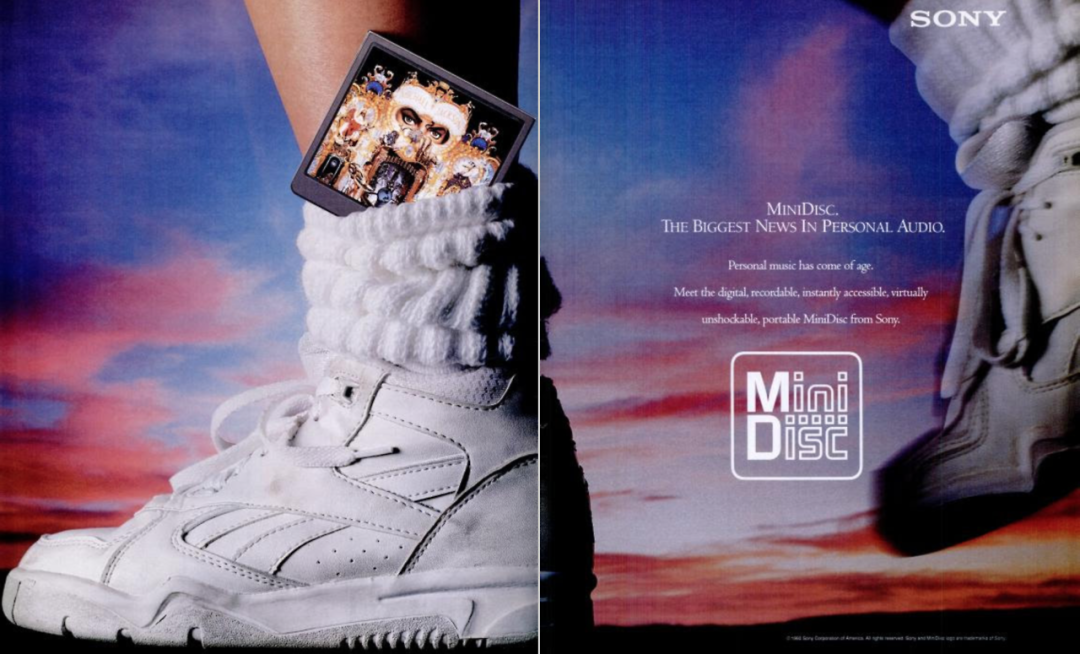

MJ 的 Dangerous 出现在 MD 的广告

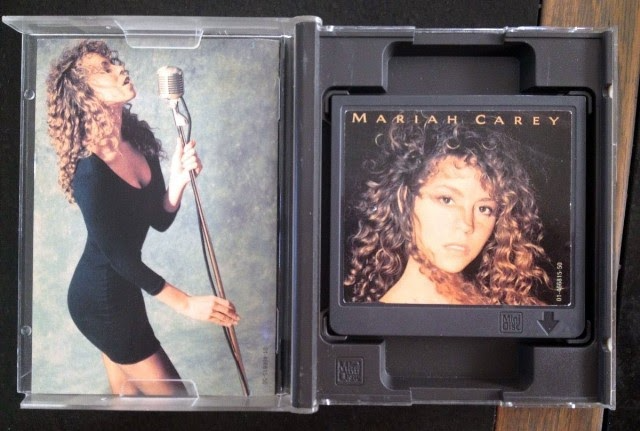

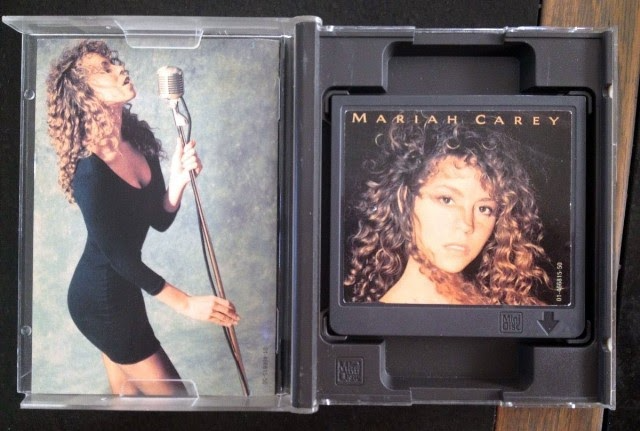

玛丽亚凯莉的首专 MD 版 (1992)

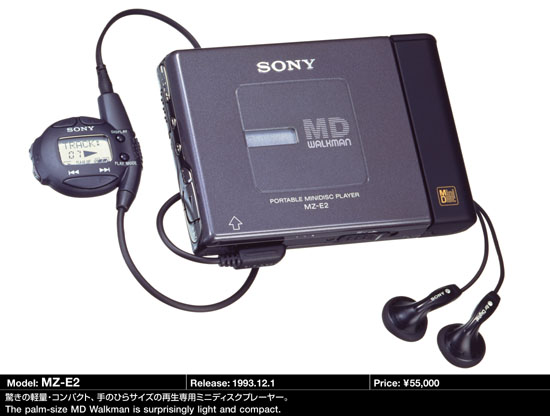

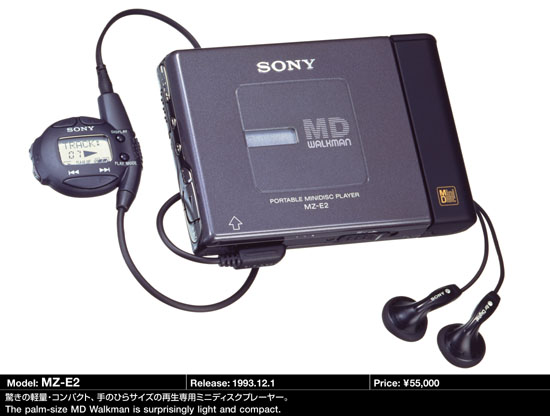

装备了线控器的MZ-E2(1993)

MZ-R30 和 R50

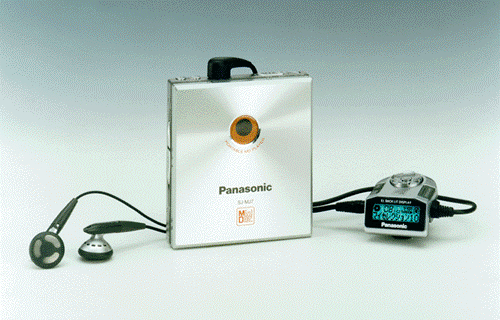

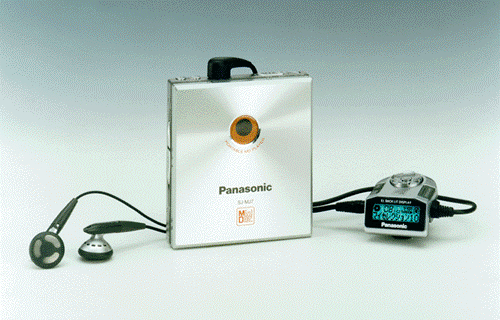

Panasonic SJ-MJ7(1997),铬金属色凸显时代特点

SHARP MD-MS722 (1998) ,面板好像被卡西欧电子表附体了

SONY MZ-E44/45 (1998) ,好像伪 3D 渲染图实体降临

SONY MZ-E800 (2000) ,机器人的抹茶切糕

SONY MZ-R900(2000),首台支持 MDLP 功能的便携式播录机,通过录入低码率的文件(牺牲音质)来节省储存空间,使一张 MD 碟子最多可容纳下四张 CD 的内容

SONY MZ-E900 (2000)),R900 对应的不可录音版,是现存体积最小的 MD 播放器之一(77 x 12 x 71mm, 58g ),仅比一张 MD 碟子厚一点,可以轻松进入牛仔裤口袋,外壳为轻且坚固的镁合金

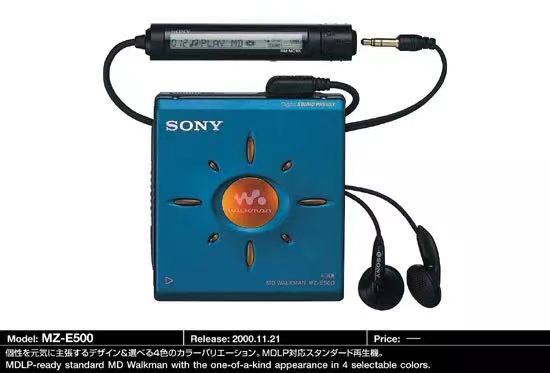

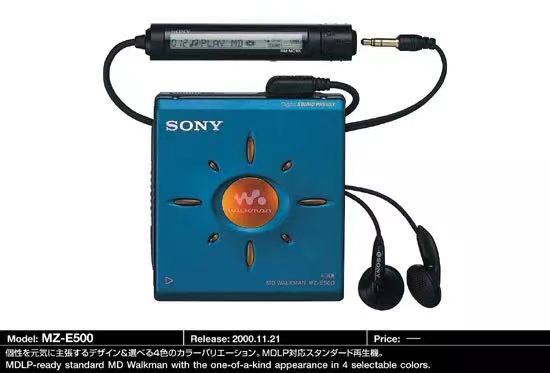

SONY MZ-E500 (2000),铬金属太阳照亮新世纪

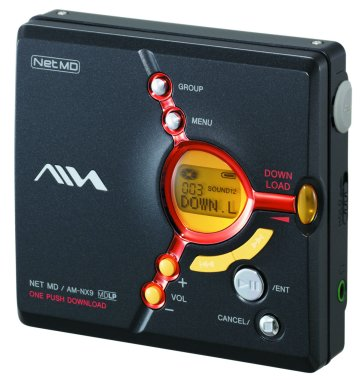

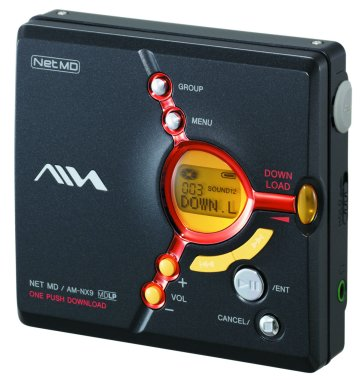

AIWA AM-NX9 (2003),面板好像来自科幻片

Kenwood DMC-S77 (2003),好像 HAL9000 升级版

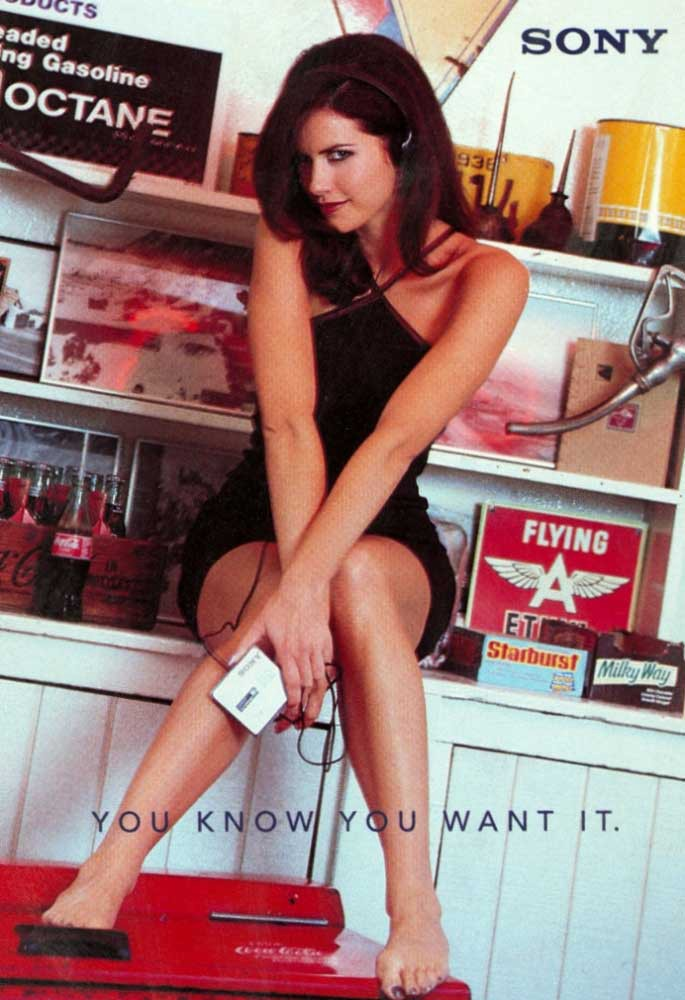

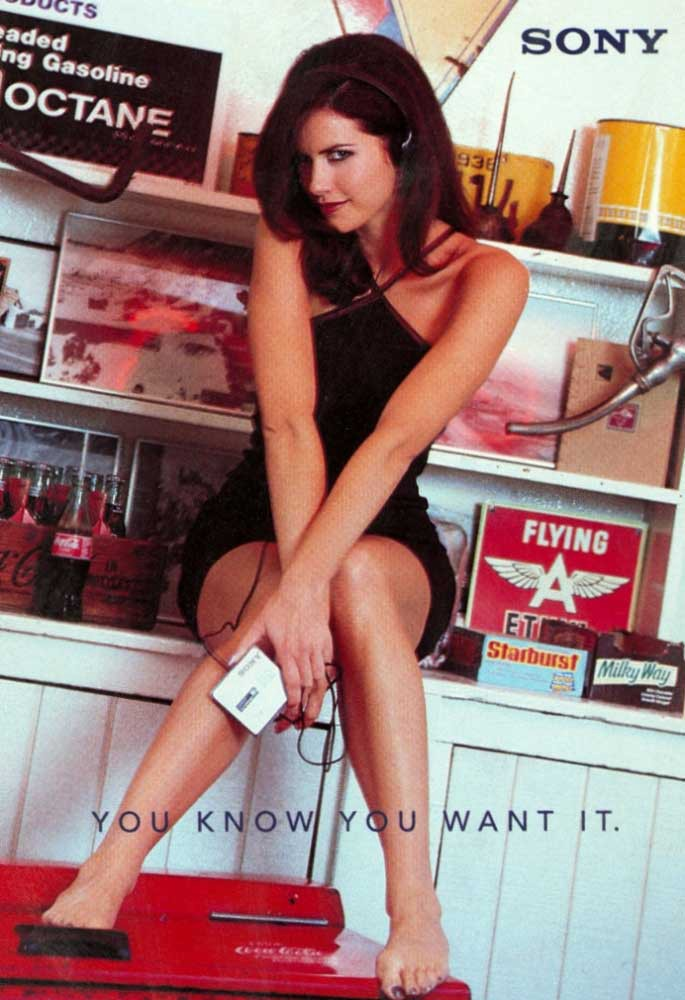

在广告攻势上也大力猛击

在互联时代开始之时, MD 却失联了

《世纪末暴潮》(1995)中 MD 被用来储存体感记忆

在《黑客帝国》(1999)中则用来储存黑客程序

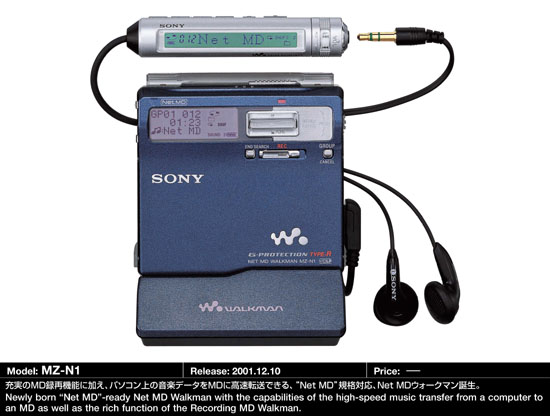

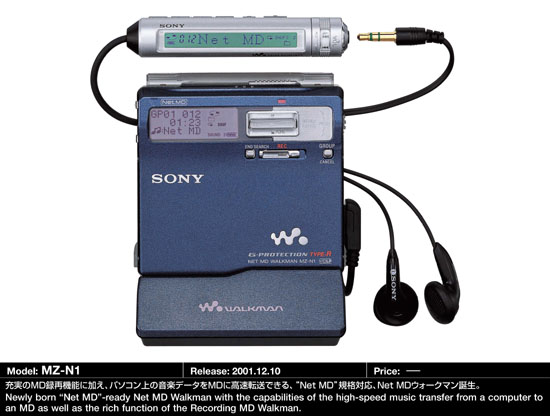

MZ-N1(2001),首台便携式Net MD播录机

Hi MD! Goodbye MD !

2004 年, iPod 即将进入第四世代,普通一点的 MP3 播放器也已经是白菜价,市面上的 CD 随身听也少有敢不带 MP3 播放功能的, MD 显然大势已去。SONY 在全面转向 MP3 播放器前,对 MD 系列做出了最后的升级:Hi-MD 。

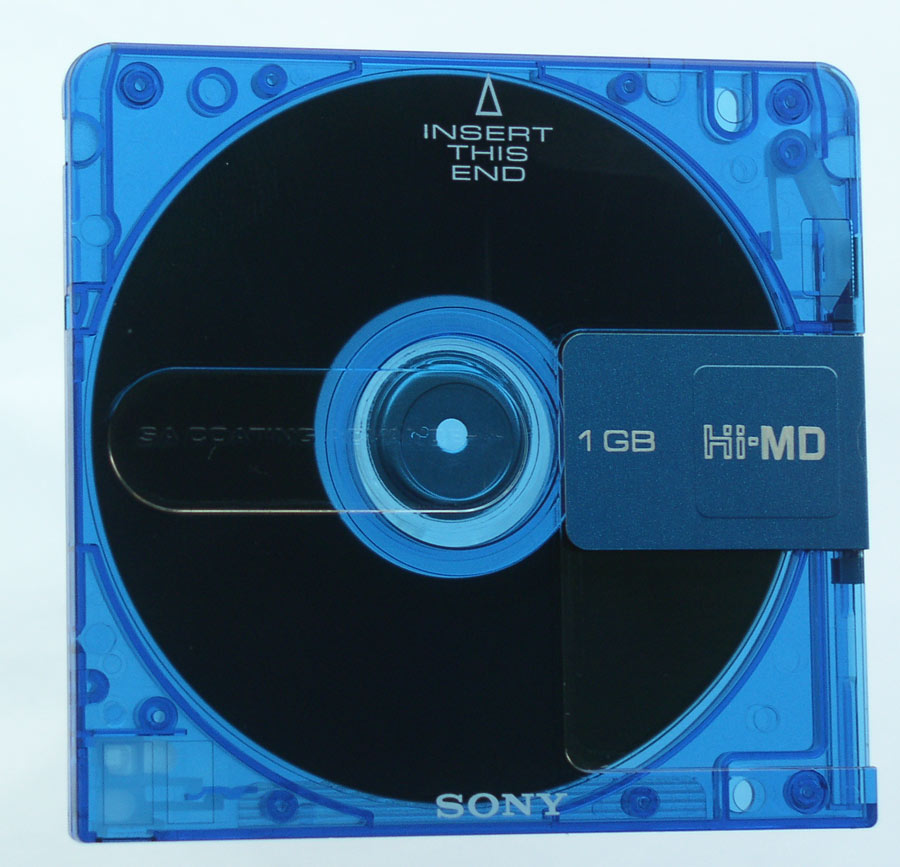

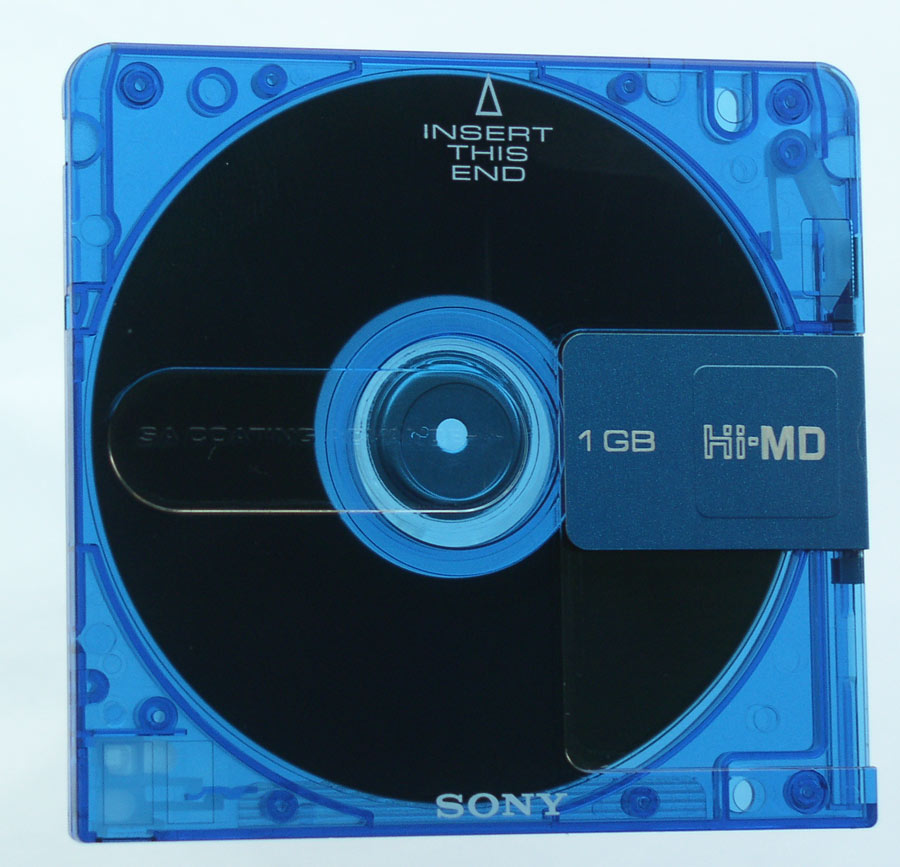

Hi-MD 碟片

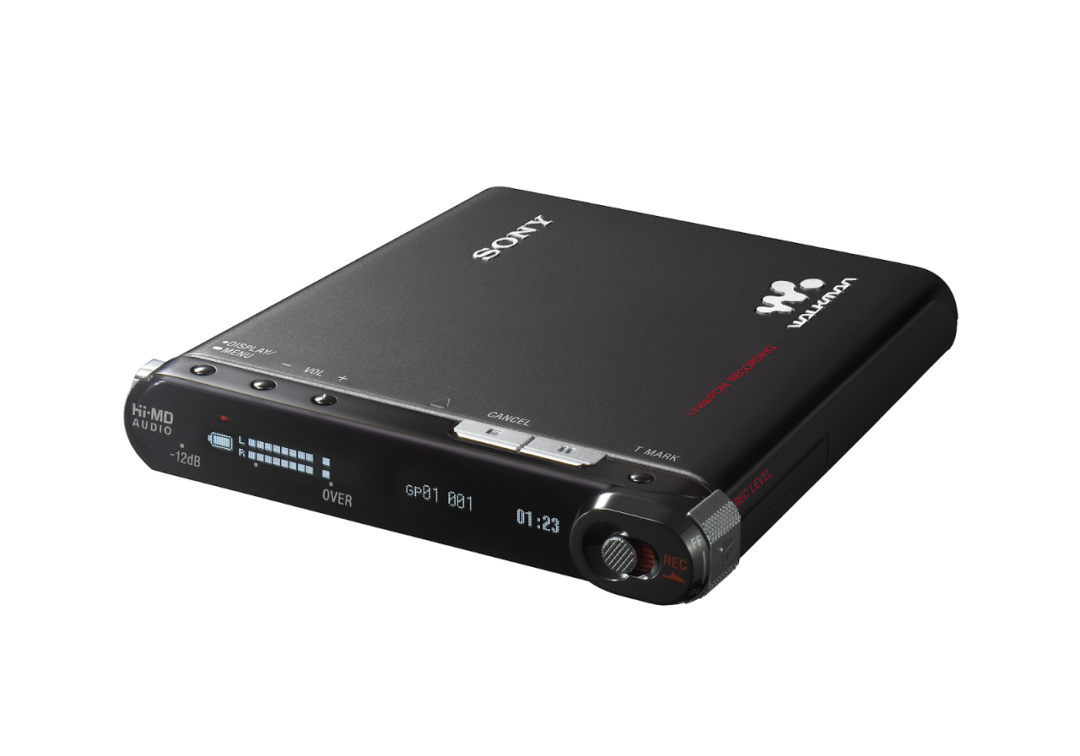

SONY MZ-NH1 (2004),首批 Hi-MD 播放器之一

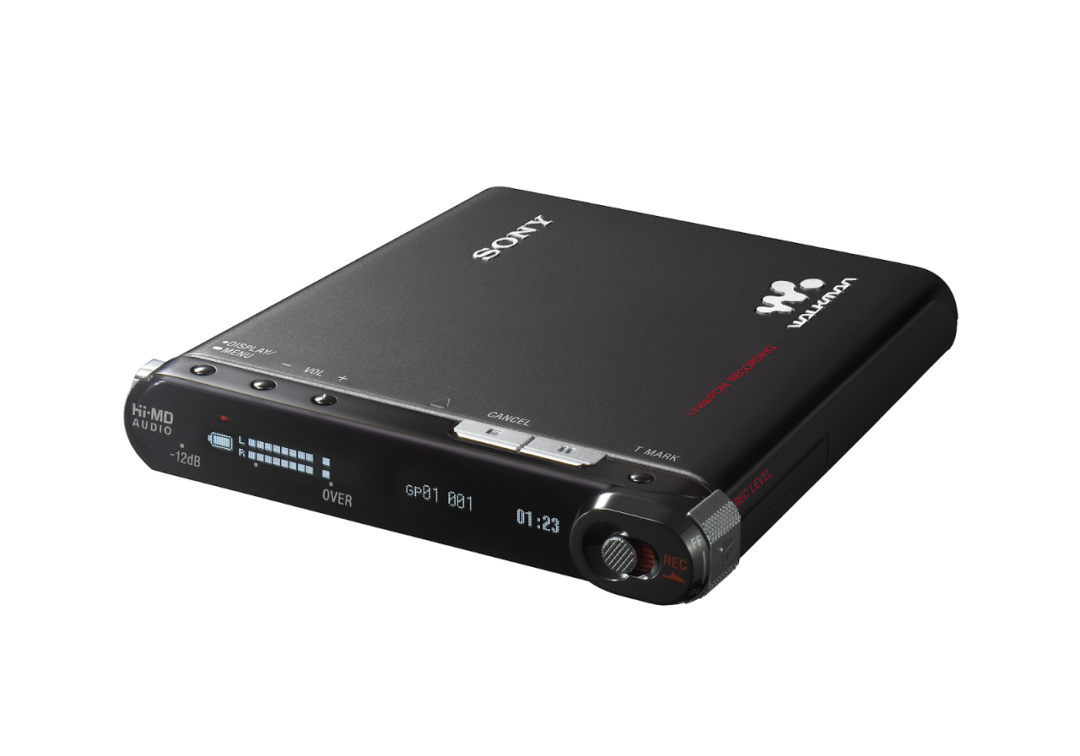

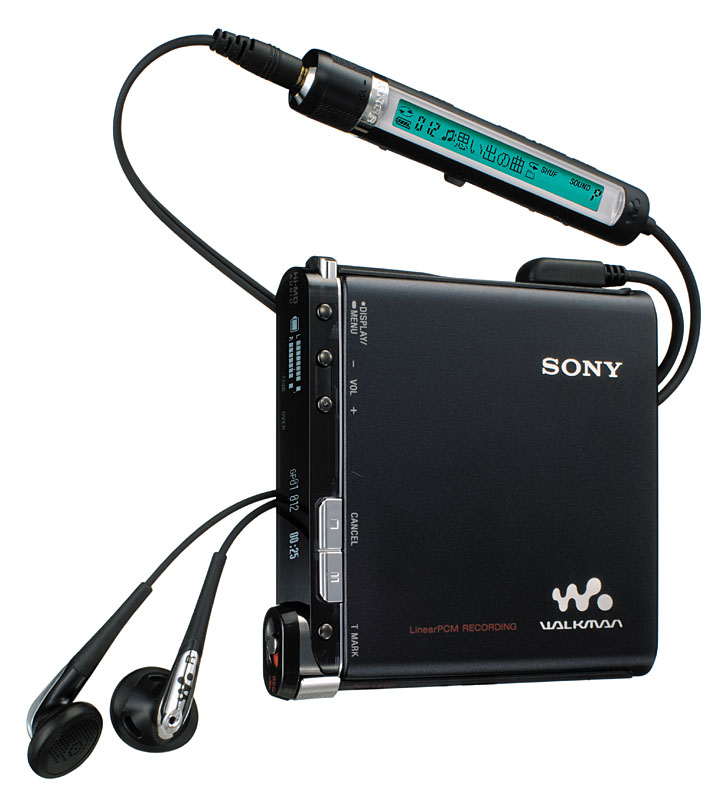

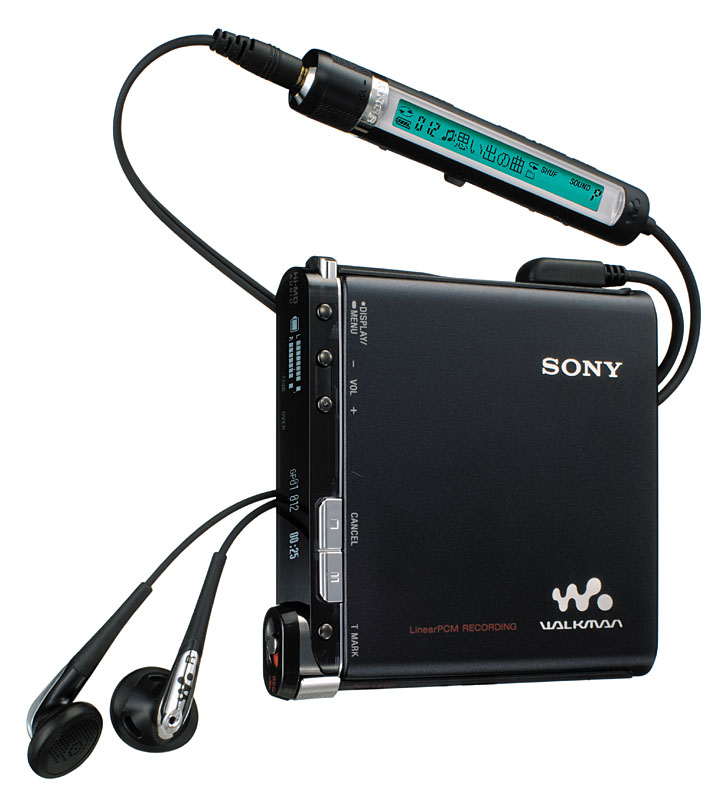

2006 年 SONY 推出了 Hi-MD 的终极型号 MZ-RH1 ,也是 SONY 推出的最后一台便携式 MD 播放器。这是一台可录可播的全功能机器,但体积仅比一张 MD 碟大一点。用料高端,外观漂亮,充满科技感,可以算作 MD 不错的收官之作。此外,这也是唯一一台可以将 MD 碟片中的内容拷贝到电脑中的 MD 播放器,只是到了这个时候已经没人关心了。

SONY MZ-RH1 (2006) SONY 末代黑科技的收官之作

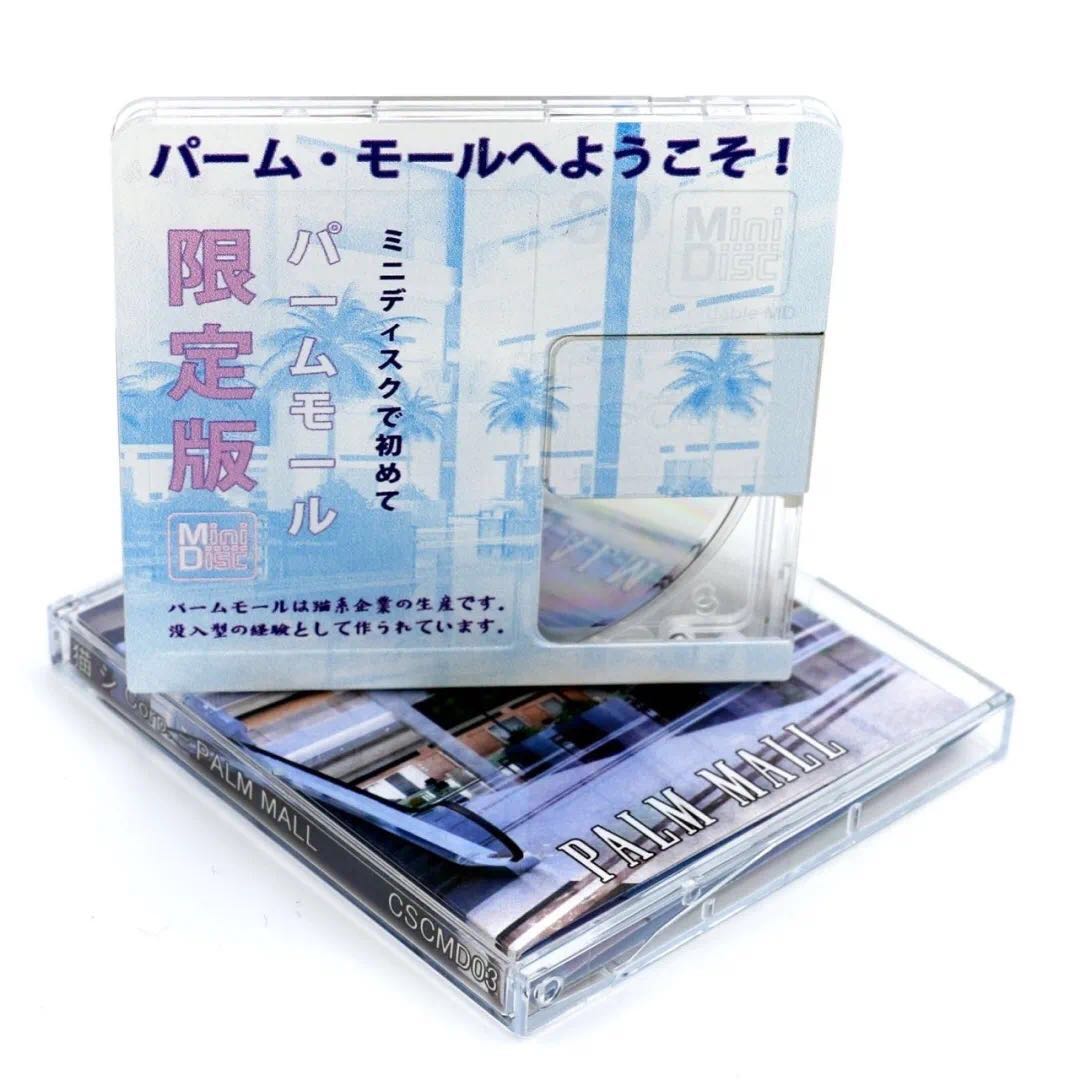

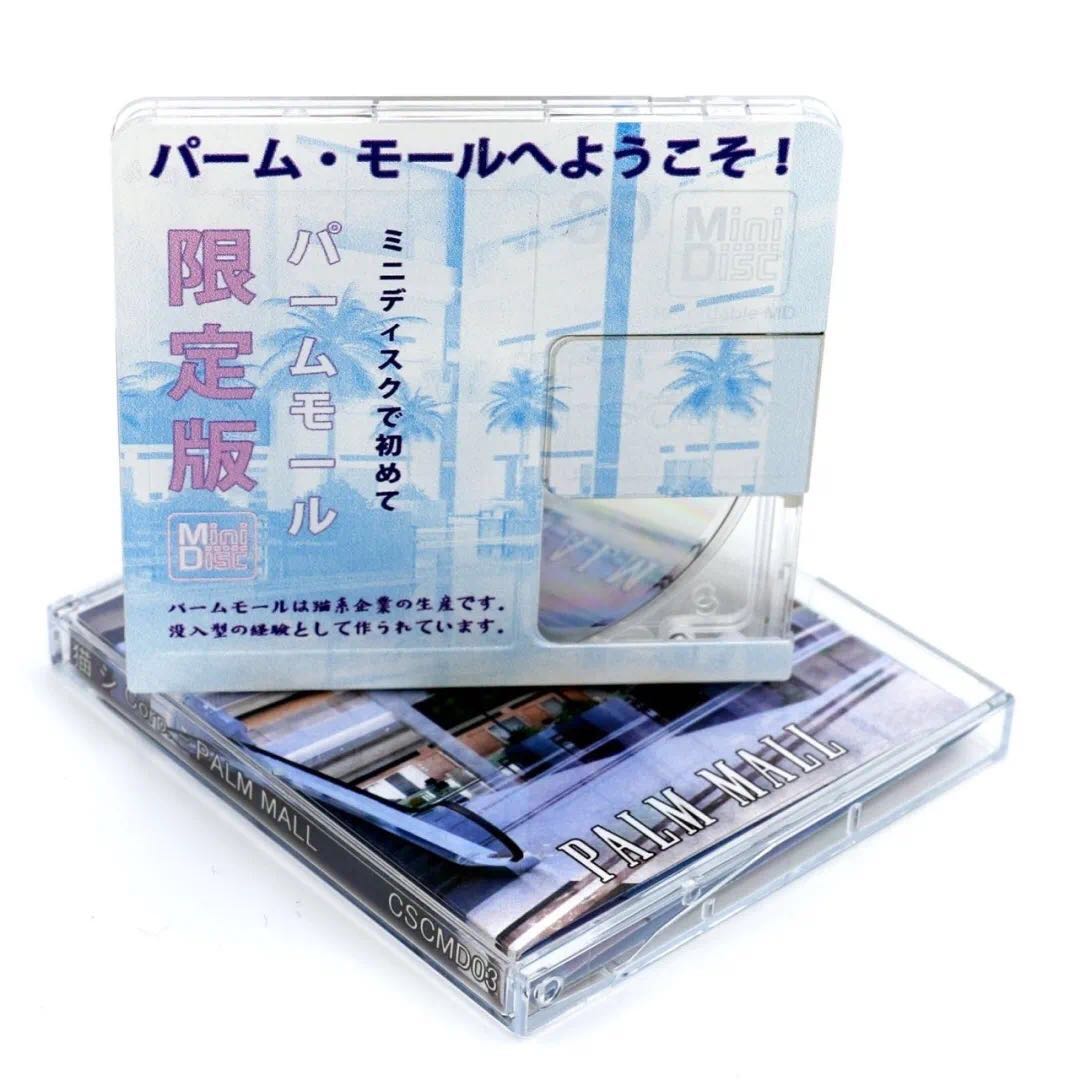

vaporwave 、 futurefunk 和 synthwave 等网络音乐流派下的音乐人曾在过去几年中使用 MD 碟作为传播实体音乐的媒介,从设计内页到盘面印花,一切 DIY

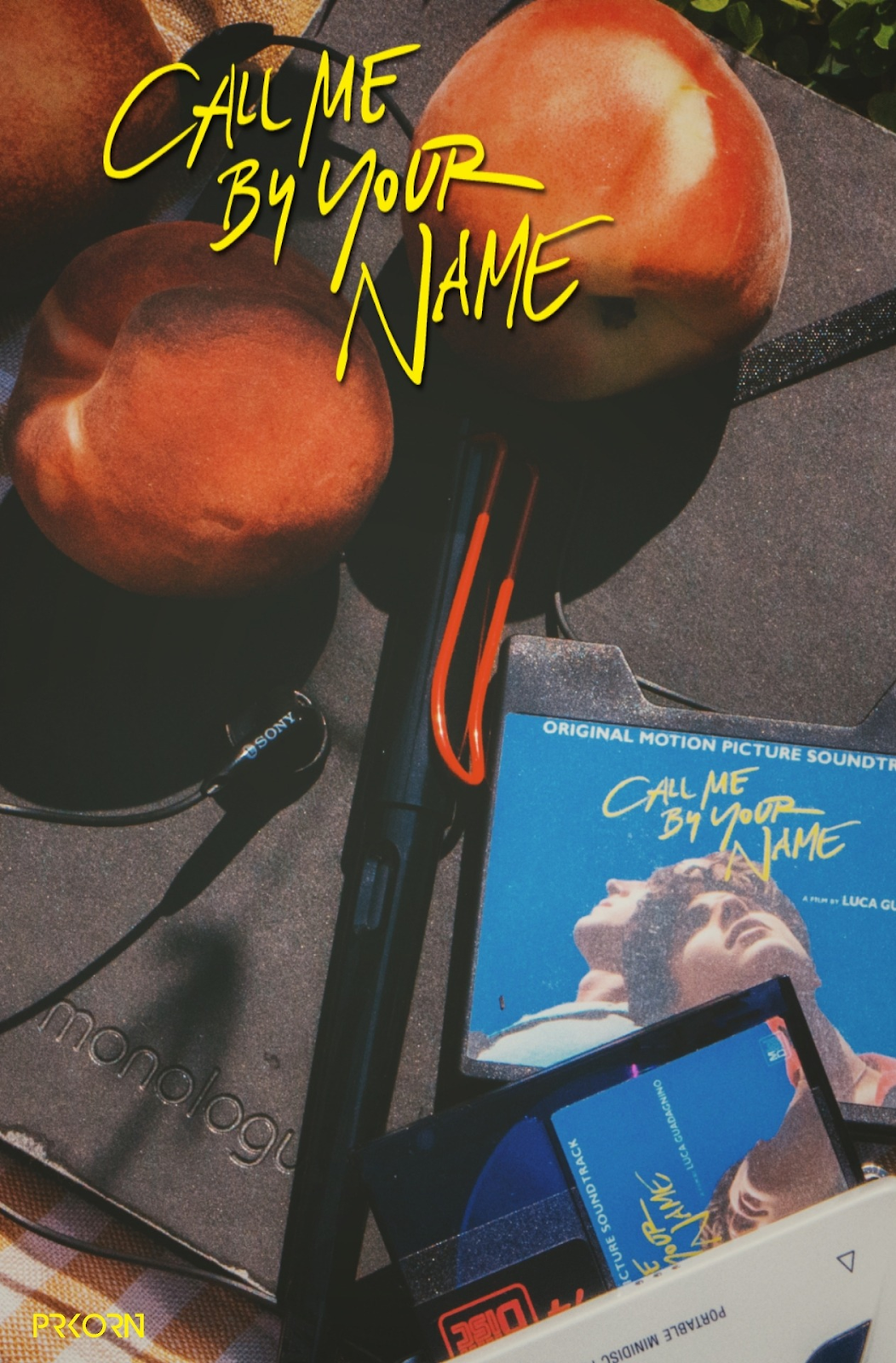

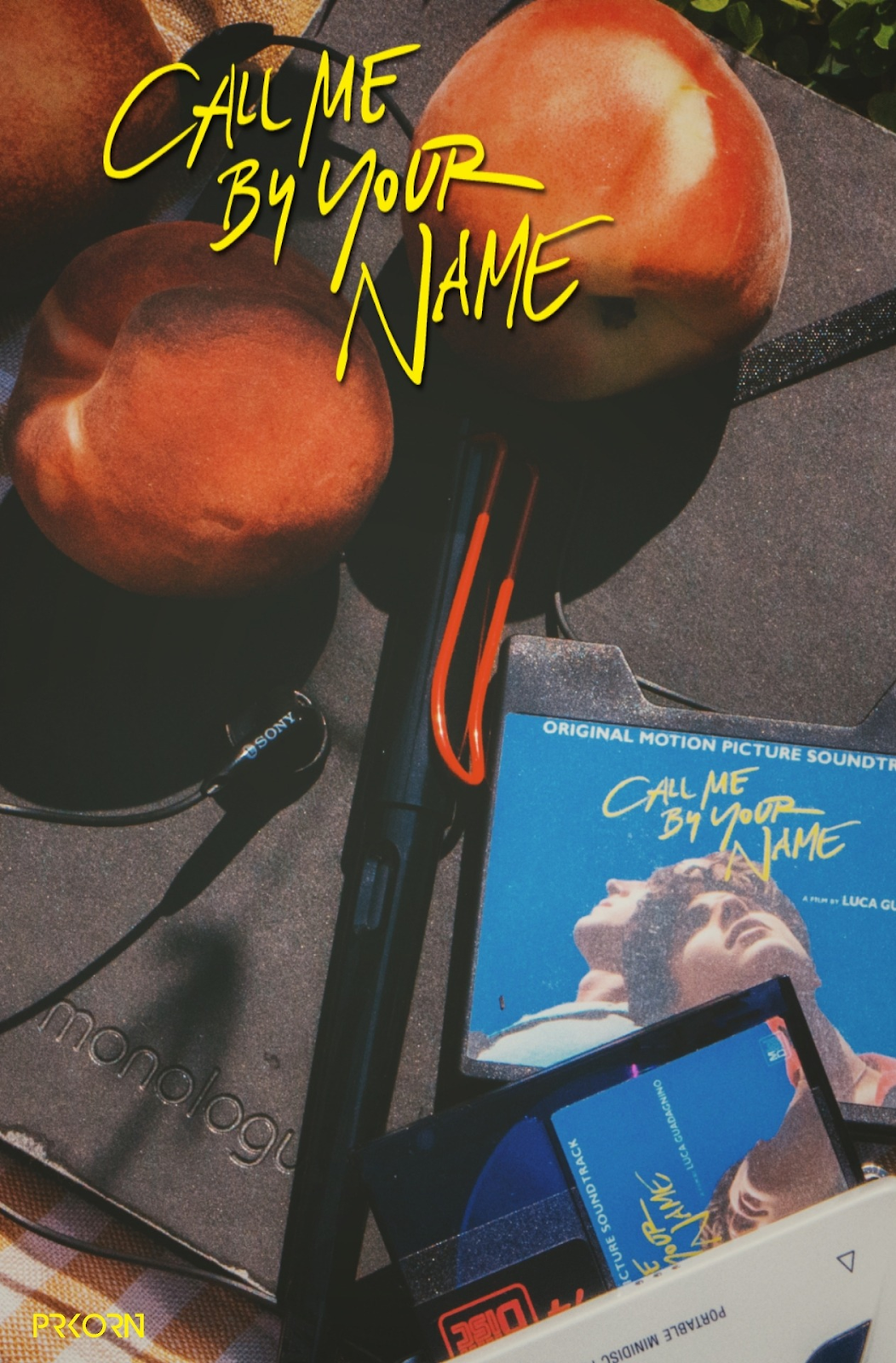

网友虚构了 CallMe by Your Name 电影原声的 MD 版(图片来自 PRKORN )

“被取消的未来” 如果是个实体物品,会是啥样?

再往下说就太玄乎了,说点实际的吧。假如 “被取消的未来” 是一个实体物品的话,它会是什么样的呢?我觉得首先它在外观上看起来应该会很次世代,很有未来感,但同时也会有人觉得它很复古,尽显未来与过去的冲突;功能上,它本是被设计成为未来的人类服务的,但它却没能成为未来世界中的常见物品。这样来看,如果 “被取消的未来” 能对应一个实体物品的话,它的一种样貌很可能会是这样的:

MiniDisc:始于 1992

自 1982 年 Philips 和 SONY 联合推出 CD (CompactDisc)这一音乐存储介质后,随时随地收听高保真音乐开始变得不再是幻想。CD 音乐在上市不久后就在销量上超过了黑胶唱片,又 90 年代初超过了磁带音乐,成为市场上最流行的高保真音乐介质。

1979 年, Philips 公司预告了 CD 的诞生

《机动警察:电影版》 (1989)中出现的磁光碟

磁光碟诞生后,在日本的计算机界有广泛应用,而在其他地方却存在感不足。80 年代西方社会对日本疑惑、惧怕又向往的情绪在 80 年代的小说和电影中常有表现。日本彼时的形象影响了西方世界对未来的愿景,以至于在 90 年代的好莱坞电影中还会频频出现磁光碟的身影,以 “间谍用” 物品的形象登场,成为塑造电影气氛的噱头产品。

1996 年上映的《碟中谍》中,磁光碟作为间谍道具登场

时隔 CD 诞生十年, SONY 在磁光碟的基础上于 1992 年推出了下一代成熟的音乐存储介质:MiniDisc 。

集磁带与CD之大成

MD 是磁带与 CD 货真价实的结合体,它拥有磁带的多次擦写能力和耐用的外壳,同时又有拥有 CD 的数据存储方式和闪亮的碟面:在播放碟片时, MD 与 CD 如出一辙,用激光读取碟面上的数据;当录制音乐时,激光头则将碟面加热,使碟面的磁性介质活跃起来,通过写入磁头改变碟面上的数据,完成录入。

MiniDisc 被 SONY 标榜为 “另一个时间线里的磁带”

MD 对比 CD 体积 (图片来自 Techmoan )

在产品美学方面,碟片的保护性外壳可以使 MD 像磁带一样在外观设计上玩出更多花样,也使 MD 碟片更适合把玩。用不同颜色的 MD 来装载音乐,似乎能给音乐加上不同的滤镜,在潜意识里为你的音乐调整 EQ 。

红色的录摇滚,黑色的录金属,透明的录电子,金色的录 Jazz & Soul ,蓝色的录流行,屎黄的录[此处插入你最讨厌的音乐流派]

虽然 MD 作为存储介质是挺酷炫的,但第一台 MD 播放器的仓促登场却没能给 MD 开一个好头。

MD播放器:从臃肿到华丽

SONY MD Walkman MZ-1 (1992)

阿诺的车载音乐播放器:MZ-1 这台机器曾在《最后的动作英雄》(1993)中闪现

MJ 的 Dangerous 出现在 MD 的广告

玛丽亚凯莉的首专 MD 版 (1992)

装备了线控器的MZ-E2(1993)

MZ-R30 和 R50

Panasonic SJ-MJ7(1997),铬金属色凸显时代特点

SHARP MD-MS722 (1998) ,面板好像被卡西欧电子表附体了

SONY MZ-E44/45 (1998) ,好像伪 3D 渲染图实体降临

SONY MZ-E800 (2000) ,机器人的抹茶切糕

SONY MZ-R900(2000),首台支持 MDLP 功能的便携式播录机,通过录入低码率的文件(牺牲音质)来节省储存空间,使一张 MD 碟子最多可容纳下四张 CD 的内容

SONY MZ-E900 (2000)),R900 对应的不可录音版,是现存体积最小的 MD 播放器之一(77 x 12 x 71mm, 58g ),仅比一张 MD 碟子厚一点,可以轻松进入牛仔裤口袋,外壳为轻且坚固的镁合金

SONY MZ-E500 (2000),铬金属太阳照亮新世纪

AIWA AM-NX9 (2003),面板好像来自科幻片

Kenwood DMC-S77 (2003),好像 HAL9000 升级版

在广告攻势上也大力猛击

在互联时代开始之时, MD 却失联了

《世纪末暴潮》(1995)中 MD 被用来储存体感记忆

在《黑客帝国》(1999)中则用来储存黑客程序

MZ-N1(2001),首台便携式Net MD播录机

Hi MD! Goodbye MD !

2004 年, iPod 即将进入第四世代,普通一点的 MP3 播放器也已经是白菜价,市面上的 CD 随身听也少有敢不带 MP3 播放功能的, MD 显然大势已去。SONY 在全面转向 MP3 播放器前,对 MD 系列做出了最后的升级:Hi-MD 。

Hi-MD 碟片

SONY MZ-NH1 (2004),首批 Hi-MD 播放器之一

2006 年 SONY 推出了 Hi-MD 的终极型号 MZ-RH1 ,也是 SONY 推出的最后一台便携式 MD 播放器。这是一台可录可播的全功能机器,但体积仅比一张 MD 碟大一点。用料高端,外观漂亮,充满科技感,可以算作 MD 不错的收官之作。此外,这也是唯一一台可以将 MD 碟片中的内容拷贝到电脑中的 MD 播放器,只是到了这个时候已经没人关心了。

SONY MZ-RH1 (2006) SONY 末代黑科技的收官之作

vaporwave 、 futurefunk 和 synthwave 等网络音乐流派下的音乐人曾在过去几年中使用 MD 碟作为传播实体音乐的媒介,从设计内页到盘面印花,一切 DIY

网友虚构了 CallMe by Your Name 电影原声的 MD 版(图片来自 PRKORN )