我在月圆之夜和一百位艺术家吃流水席,聊了聊 “过年不回家” 的意义

真正的 “酒后表演艺术家” 们说:越愚蠢的东西越浪漫。

请人吃饭是快乐的,被人请吃饭是不那么快乐的。

听一位艺术家吹牛逼是快乐的,听一百位艺术家吹牛逼是不那么快乐的。

所以,被一位艺术家请吃饭,同时听九十九位艺术家吹牛逼这种完全丧失主动权的事儿,也不知道究竟是怎么勾起了我的兴致,让我在月圆之夜欣然前往。

作为为数不多保持清醒的人,我在今晚见到了真正的酒后表演艺术家们。

* * * 原计划的饭局一直从中午12点持续到晚上12点,每两小时翻一次台,做一些艺术家们的家乡菜,但据说请客吃饭的场地起不了明火,最终改成了五点开始的火锅局,只能让 “吃完一道上一道,鸡鸭鱼肉行云流水” 的场面留在想象中了。不过,摆在画廊里的流水席和天马行空的艺术家们,仍然让这七个小时充满了失控的可能。

在通往草场地的路上,我看着街边挂满了还没拆的大红灯笼,心里盘算着对未来生活的美好憧憬,浑身上下充满了干劲。但鸡血在达到距离五环不到两公里的草场地时戛然而止 —— 这片 “文化创意乐园” 异常冷清,艺术圣地包裹在还未开张的小胡同里,看来和繁华热闹的北京城并无瓜葛。

张罗请客的崔灿灿正在吃下午两点的早饭,他是目前国内最活跃也最受关注的策展人之一。为了晚上的流水席,灿灿特意置办了一套厨师服,逐渐发福的身材有了围裙和帽子的加持,看起来特别像伙夫。这种气场也不是谁都具备的,在踏入艺术圈之前,他考了三级厨师证。

露出的那一截袖子,保存了一丝 “艺术家” 气质

灿灿刚从老家江苏徐州丰县返京,和受邀的大部分艺术家一样,一到春节,他便会消失在春运的人潮中,辗转回到那个在他眼中颇为魔幻的小县城,度过一段和北京完全不同维度的生活。年还没正式过完,灿灿对老家从中午喝到晚上的流水席仍心有余悸,“下午在街边吐完,抬头看,眼前的一切都模糊起来。”

听到这段诗酒交杂的回忆,我更加紧张,担心那九十九位艺术家也表达出同样的乡愁,而作为一个从不会对家乡过多思考的人,我不知道该怎么回应,与他们产生共鸣。

火锅店失败装修案例

从踏入 “餐厅” 开始,一切更加格格不入了。这座平时只摆些高雅艺术,动则展览几十万上百万作品的画廊里,空荡荡地摆着两张大圆桌,红色的桌布上还罩着一层塑料餐布,没什么美感,一次性餐具的映衬下,扑面而来的俗气和高雅的背景形成了强烈的反差。近5米高的吊顶空间会形成回音,让人得降低嗓门儿说话,场面显得更加冷清。

“我本来想好好在装饰一下,放点儿乡村土嗨音乐,挂上大红灯笼和对联,但又觉得太过了。”

“还是冷清点儿好。” 我虽然嘴上说着,心里还是惦记着农村流水席的壮观场面。

桌上的午餐肉、土豆、橘子成批堆着,但经艺术家之手摆放过的食材,在旁边贴上一张纸,起一个模棱两可的名字,大概就是件 “作品” 了。穿着洋装外套的工作人员正蹲在地上洗菜,每一片叶子似乎都重获新生……虽然所有步骤都有条不紊热火朝天地进行着,但艺术家干起家务来总是怪怪的。

好看

五点整,第一场次的三十位客人只到了一半,崔灿灿却也不着急,好像这帮人不迟到才不正常。没等锅底烧热,到场的人更关心今晚的酒够不够喝。我看着桌上堆的红酒,墙边堆的啤酒,和门外堆的大量库存,打起了退堂鼓。

从四年前开始,崔灿灿和几个艺术家朋友老聚在一起喝酒,傍晚才起床的这群人,只有在夜晚喝醉吹牛逼的时候,才是他们最接近 “一天始于平庸止于辉煌” 的时刻。他告诉我,很多个晚上他们都聊得精疲力尽,把自己聊吐了聊没了,也不想散。

“酒和免费的性爱就是致幻剂,对于做实验艺术的艺术家来说,我们的生活需要致幻,需要不断在平庸乏味之中寻找想象力和可能性。”

《啤酒》,晨画廊,麦基,20/02/19

饭桌上,有人刚在新搬的工作室里度过新年,有人还在为来年的地方做盘算,还有没有出现的人,他们已经永远离开了北京。在崔灿灿的列席名单上,一共邀请了一百多位艺术家,彼此都不完全熟悉。很多人当初选择北京最重要的一点就是这里允许堕落,心怀大志或是碌碌无为,都能找到同伙。

灿灿对北京有着更特殊的感情,“一个城市能有多大程度允许堕落,这个城市就有多大的包容性和复杂性,这里有极其多元的文化交攘地带。” 在离草场地很近的五环和六环交界处,那里住着北京最富和最穷的人,有盘着核桃在会所里享乐的老炮儿,也有随时面临着拆迁的外来务工人员。草场地的艺术家们,在去年也经历了被驱赶的窘迫。

洗手间洗锅

为了迎合过年的氛围,崔灿灿携艺术家妻子带头举杯,张罗大家吃好喝好,场子总算是热了起来。在一部分艺术家吃着火锅的同时,另外几位艺术家快把相机和摄像机怼在了每一位吃客的脸上。因为酒席开始之前,崔灿灿特意召集 “摄影师们” 开了一个小会,叮嘱 “坚决不抒情!少大镜多特写!镜头能晃就晃!王家卫!人脸越迷醉越好!”

进行到这里,场面就有些滑稽了。环境中存在着冲突,相机和闪光灯让这一切看起来还是一个艺术项目,又因为实实在在的火锅香味冲淡了它的本质 —— 但不管怎样,在 “月圆之夜” 吃了这顿饭,新年才算是正式开始。

艺术家吃饭前也拍照

时间倒退回春节前的几天,原本万家灯火、熙熙攘攘的草场地艺术区,在之后的几天里,将变得稀松。

虽然崔灿灿的工作室也要面临几天熄灯的状况,但是他希望用一种方式让这盏灯能长留。

“我经常在夜里出去遛弯,总能看到凌晨三四点还亮着的灯光,我很好奇他们在做什么,是什么样的人。有灯的地方就有人。”

于是,崔灿灿决定邀请一些艺术家,留下钥匙,或是去那些短暂无人的工作室做些事情,用一种偶然的相遇去维系他们这个特殊社群之间的归属感,让更多的灯点亮。

张玥临时改变了主意,把一只金老虎放在了一个被拆的住宅废墟上,作为送给被拆那户人家的一件礼物

那林呼去了包晓伟的工作室。包晓伟的工作室自从去年北京禁止烧煤后就没有暖气了。和许多留守老人与儿童一样,包家的蛋蛋也变成了留守宠物。那林呼安排了自家同为留守宠物的点点去蛋蛋家送温暖,和蛋蛋一起过大年。

卞青是画家也是道士,他去了贺勋的工作室,为他烧了道符,愿他吉祥,也愿他们的艺术越来越好。

贾羽明在孟祥龙的工作室悠闲地度过了整整一天的时间,消耗掉主人1.5盒香烟,0.5桶可乐,1.0块牛肉干,0.3袋瓜子。在窗户上用 LED 做了寓意不明的 “你看看” 三个字。这个蓝色的光点距离北京界不足1.0公里。

因为没有工作室,姜波和小武约定好在一个结冰的湖心碰面,合影存念。据说潮白河的冰开始融化,在冰上逗留的人掉下去了好些个。

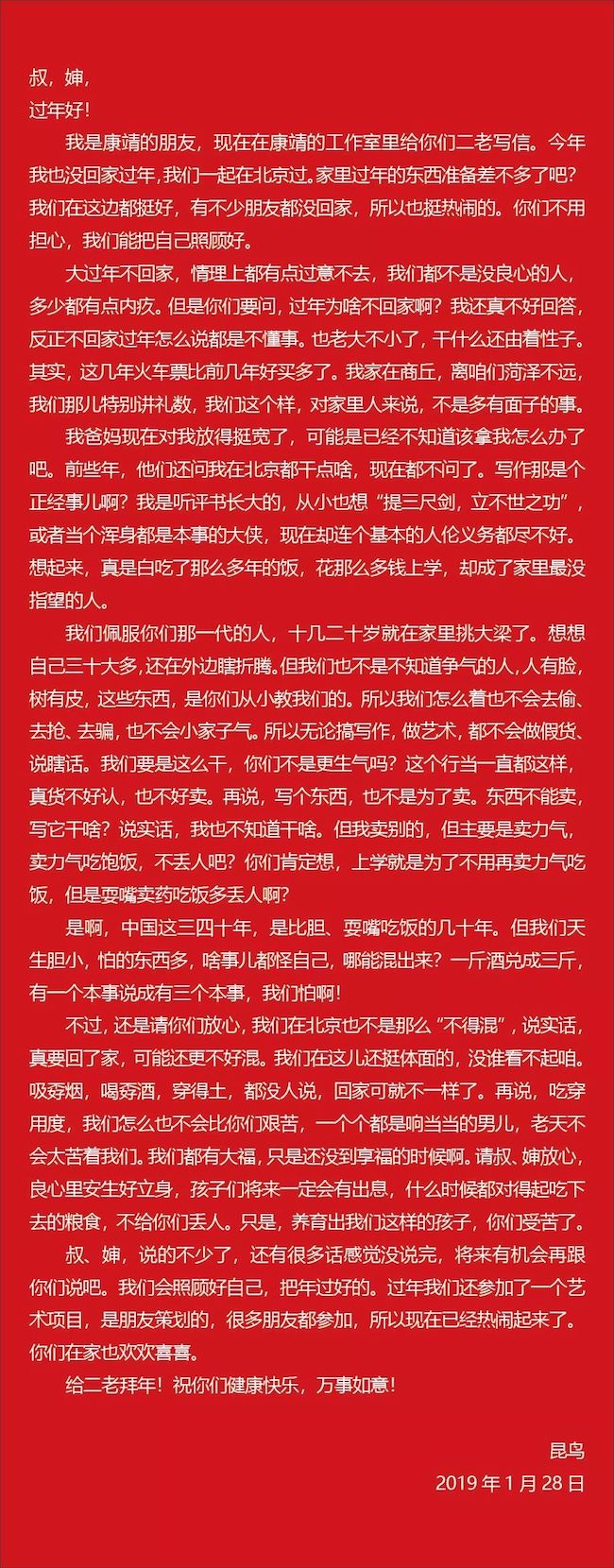

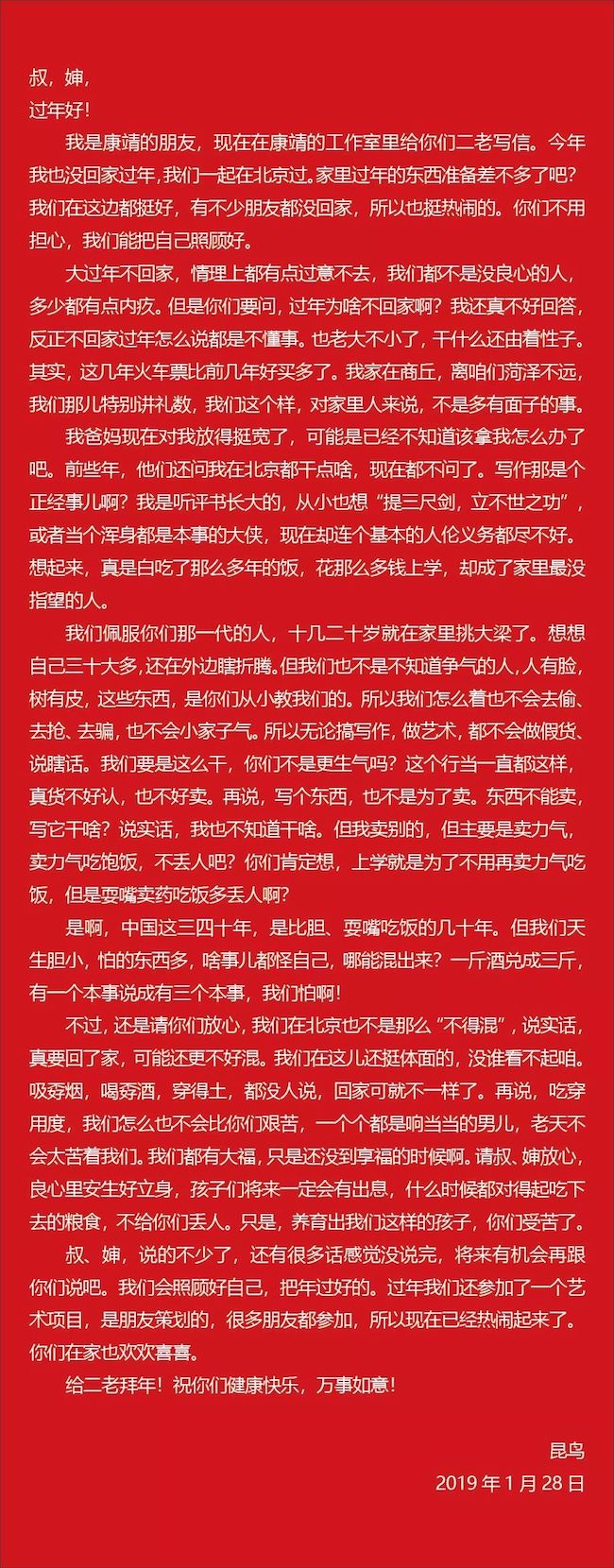

昆鸟和康靖都没有回家过年。不回家过年在礼俗上是有问题的,因为并没有什么特别的现实愿意能让他们选择待在北京。所以,昆鸟给康靖的家人写了一封信,尝试与他的家人沟通,达成谅解,消除家人的担心,也是对自己内疚感的解放。

《给康靖家人的一封信》,昆鸟,28/01/19

饭菜下去了一半,酒也过了几轮,原本还放不开的艺术家们开始聊起返家的种种奇遇。这些平日里看起来体面的艺术家们也参与了三四亿人的春运浪潮,为了最后一张早班飞机辗转反侧狼狈不堪。但是当他们回归到与北京截然不同的生活方式中,面对的是更加矛盾的现实:价值观冲突、生活冲突、伦理冲突。

张云峰本来买了一张长达39小时18分的火车票,想回家做点儿疯狂的事情,但当最初的想法都一一否决之后,他开始回想每年回家遇到的种种事情,“没对象没工作,家人在网上一搜 ‘行为艺术’ 不就出事儿了吗?” 再想想那个地方近年来遭遇的社会状况,张云峰更觉得尴尬和不堪。最终还是退了票,他觉得那一个地方早晚有一天会成为他的禁忌,不回去是最好的选择。

《一个失败的方案和一次成功的退票》,张云峰,01/19

林缜和葛非在温哥华写下了 “草场地” 三个字。草场地到温哥华相聚八千公里,无论在哪儿,林缜都没有什么归属感。葛非也一样,经历的漂泊多了,他喜欢听最世俗的歌,“人海之中我又想起了你,想起了撕心裂肺的话……” 这是只有在小县城经过十字街口理发店才能感受最深的节拍和爆裂感,在国贸听没概念。

马力蛟原本和已经五年没见过的初恋约好一起吃火锅,初恋没来,说最近自顾不暇。最后马力蛟故地重游初恋婚前请他吃火锅的地方,独自吃了这顿两个人约好的火锅,初恋看到马力蛟吃火锅的照片,想起了 “山河故人” 这个名字。

雷童计划在桂林摆一鸿门谢师宴,请在他曾经的少年生活中对仗的高中班主任吃一顿饭,聊一聊那时发生的事,他的感受,老师的态度,今天是否还有他这样的坏学生,并且坦白他曾经策划最终未实施的报复行动。但由于老师在老家滑雪摔坏了手机,偏远地区无法维修,谢师宴延期,不过雷童似乎也想明白了,没有当初老师的 “针对”,他可能也成不了艺术家。

《山河故人》,马力蛟,8/2/19。更多作品点这里

听到雷童打趣自己的艺术家成长之路,大家哄堂大笑,然后举起杯碰了一个。

“你看到我们这群人有什么感受吗?” 其中一人问我。 我脑中一片空白,本以为脑回路不同于普通人的艺术家们会产生一道无形屏障,但他们没有想象中难以相处。

“是不是挺 low 的哈哈哈,其实我们平时聚在一起,喝酒还是做作品,都是想往 ‘low’ 的那个方向去靠,越愚蠢的东西越浪漫。”

艺术家们介绍了很多他们在做的东西,我一个也没记住,但是那些我从来没听过的地名却记忆犹新。即使用了很多年的时间去改变这个世俗世界带给他们的成见和生活方式,做了艺术家,获得了自由,拥有了一个外人羡慕的圈子,但是这些东西在他们回老家之后瞬间垮掉,让他们成为一个原本属于那里的局外人。

他们用独特方式回应中国特殊的城市文化、乡村文化、县城文化之间的冲突,就和我回老家过年时在微信吐槽一样,只是他们的方式要浪漫得多。当他们从老家返回北京,带来的是中国截然不同的文化面貌,不论是胜利者荣归故里的骄傲,还是每个归乡人在城市中失败的挣扎,都让这份乡音分外热闹。

酒后艺术家和生食材

正月十六,在月亮最圆的这一天,艺术家们重聚在了还没有热闹起来的草场地晨画廊,酒过三巡后有人喝得烂醉,有人仍保持着那份体面。厨师帽早就不知道扔在哪儿、满脸通红的崔灿灿摇摇晃晃地拉拢着最后一波客人,“来来来,喝喝喝!” 引起了画廊内的一阵大笑,紧接着又是一阵阵回音的笑声。

12点刚过,几位老艺术家抓起桌上的生蘑菇和生香菜,以食材代酒,要和对方拼命。此刻的场面在一个正常人看起来有些愚蠢,但是就像那句 “越愚蠢的东西越浪漫”。这些酒后表演艺术家们,有着 “普通人” 一样的困境和顾虑,有着割舍不断的乡愁和思绪,但是他们的故事,确实要比 “普通人” 愚蠢得多。

2019过年特别艺术项目 是由崔灿灿策划并发起,共分为万家灯火、千里送乡音、月圆之夜三章回。通过三个实验,三十天的行动,在春节这一中国人最重要的节庆里,经历个人与他人、故乡与他乡的空间位移中构成的不同关系和身份,在现实的遭遇与不可预知的生活处境里重获真实的自我感受及认知。

真正的 “酒后表演艺术家” 们说:越愚蠢的东西越浪漫。

请人吃饭是快乐的,被人请吃饭是不那么快乐的。

听一位艺术家吹牛逼是快乐的,听一百位艺术家吹牛逼是不那么快乐的。

所以,被一位艺术家请吃饭,同时听九十九位艺术家吹牛逼这种完全丧失主动权的事儿,也不知道究竟是怎么勾起了我的兴致,让我在月圆之夜欣然前往。

作为为数不多保持清醒的人,我在今晚见到了真正的酒后表演艺术家们。

* * * 原计划的饭局一直从中午12点持续到晚上12点,每两小时翻一次台,做一些艺术家们的家乡菜,但据说请客吃饭的场地起不了明火,最终改成了五点开始的火锅局,只能让 “吃完一道上一道,鸡鸭鱼肉行云流水” 的场面留在想象中了。不过,摆在画廊里的流水席和天马行空的艺术家们,仍然让这七个小时充满了失控的可能。

在通往草场地的路上,我看着街边挂满了还没拆的大红灯笼,心里盘算着对未来生活的美好憧憬,浑身上下充满了干劲。但鸡血在达到距离五环不到两公里的草场地时戛然而止 —— 这片 “文化创意乐园” 异常冷清,艺术圣地包裹在还未开张的小胡同里,看来和繁华热闹的北京城并无瓜葛。

张罗请客的崔灿灿正在吃下午两点的早饭,他是目前国内最活跃也最受关注的策展人之一。为了晚上的流水席,灿灿特意置办了一套厨师服,逐渐发福的身材有了围裙和帽子的加持,看起来特别像伙夫。这种气场也不是谁都具备的,在踏入艺术圈之前,他考了三级厨师证。

露出的那一截袖子,保存了一丝 “艺术家” 气质

灿灿刚从老家江苏徐州丰县返京,和受邀的大部分艺术家一样,一到春节,他便会消失在春运的人潮中,辗转回到那个在他眼中颇为魔幻的小县城,度过一段和北京完全不同维度的生活。年还没正式过完,灿灿对老家从中午喝到晚上的流水席仍心有余悸,“下午在街边吐完,抬头看,眼前的一切都模糊起来。”

听到这段诗酒交杂的回忆,我更加紧张,担心那九十九位艺术家也表达出同样的乡愁,而作为一个从不会对家乡过多思考的人,我不知道该怎么回应,与他们产生共鸣。

火锅店失败装修案例

从踏入 “餐厅” 开始,一切更加格格不入了。这座平时只摆些高雅艺术,动则展览几十万上百万作品的画廊里,空荡荡地摆着两张大圆桌,红色的桌布上还罩着一层塑料餐布,没什么美感,一次性餐具的映衬下,扑面而来的俗气和高雅的背景形成了强烈的反差。近5米高的吊顶空间会形成回音,让人得降低嗓门儿说话,场面显得更加冷清。

“我本来想好好在装饰一下,放点儿乡村土嗨音乐,挂上大红灯笼和对联,但又觉得太过了。”

“还是冷清点儿好。” 我虽然嘴上说着,心里还是惦记着农村流水席的壮观场面。

桌上的午餐肉、土豆、橘子成批堆着,但经艺术家之手摆放过的食材,在旁边贴上一张纸,起一个模棱两可的名字,大概就是件 “作品” 了。穿着洋装外套的工作人员正蹲在地上洗菜,每一片叶子似乎都重获新生……虽然所有步骤都有条不紊热火朝天地进行着,但艺术家干起家务来总是怪怪的。

好看

五点整,第一场次的三十位客人只到了一半,崔灿灿却也不着急,好像这帮人不迟到才不正常。没等锅底烧热,到场的人更关心今晚的酒够不够喝。我看着桌上堆的红酒,墙边堆的啤酒,和门外堆的大量库存,打起了退堂鼓。

从四年前开始,崔灿灿和几个艺术家朋友老聚在一起喝酒,傍晚才起床的这群人,只有在夜晚喝醉吹牛逼的时候,才是他们最接近 “一天始于平庸止于辉煌” 的时刻。他告诉我,很多个晚上他们都聊得精疲力尽,把自己聊吐了聊没了,也不想散。

“酒和免费的性爱就是致幻剂,对于做实验艺术的艺术家来说,我们的生活需要致幻,需要不断在平庸乏味之中寻找想象力和可能性。”

《啤酒》,晨画廊,麦基,20/02/19

饭桌上,有人刚在新搬的工作室里度过新年,有人还在为来年的地方做盘算,还有没有出现的人,他们已经永远离开了北京。在崔灿灿的列席名单上,一共邀请了一百多位艺术家,彼此都不完全熟悉。很多人当初选择北京最重要的一点就是这里允许堕落,心怀大志或是碌碌无为,都能找到同伙。

灿灿对北京有着更特殊的感情,“一个城市能有多大程度允许堕落,这个城市就有多大的包容性和复杂性,这里有极其多元的文化交攘地带。” 在离草场地很近的五环和六环交界处,那里住着北京最富和最穷的人,有盘着核桃在会所里享乐的老炮儿,也有随时面临着拆迁的外来务工人员。草场地的艺术家们,在去年也经历了被驱赶的窘迫。

洗手间洗锅

为了迎合过年的氛围,崔灿灿携艺术家妻子带头举杯,张罗大家吃好喝好,场子总算是热了起来。在一部分艺术家吃着火锅的同时,另外几位艺术家快把相机和摄像机怼在了每一位吃客的脸上。因为酒席开始之前,崔灿灿特意召集 “摄影师们” 开了一个小会,叮嘱 “坚决不抒情!少大镜多特写!镜头能晃就晃!王家卫!人脸越迷醉越好!”

进行到这里,场面就有些滑稽了。环境中存在着冲突,相机和闪光灯让这一切看起来还是一个艺术项目,又因为实实在在的火锅香味冲淡了它的本质 —— 但不管怎样,在 “月圆之夜” 吃了这顿饭,新年才算是正式开始。

艺术家吃饭前也拍照

时间倒退回春节前的几天,原本万家灯火、熙熙攘攘的草场地艺术区,在之后的几天里,将变得稀松。

虽然崔灿灿的工作室也要面临几天熄灯的状况,但是他希望用一种方式让这盏灯能长留。

“我经常在夜里出去遛弯,总能看到凌晨三四点还亮着的灯光,我很好奇他们在做什么,是什么样的人。有灯的地方就有人。”

于是,崔灿灿决定邀请一些艺术家,留下钥匙,或是去那些短暂无人的工作室做些事情,用一种偶然的相遇去维系他们这个特殊社群之间的归属感,让更多的灯点亮。

张玥临时改变了主意,把一只金老虎放在了一个被拆的住宅废墟上,作为送给被拆那户人家的一件礼物

那林呼去了包晓伟的工作室。包晓伟的工作室自从去年北京禁止烧煤后就没有暖气了。和许多留守老人与儿童一样,包家的蛋蛋也变成了留守宠物。那林呼安排了自家同为留守宠物的点点去蛋蛋家送温暖,和蛋蛋一起过大年。

卞青是画家也是道士,他去了贺勋的工作室,为他烧了道符,愿他吉祥,也愿他们的艺术越来越好。

贾羽明在孟祥龙的工作室悠闲地度过了整整一天的时间,消耗掉主人1.5盒香烟,0.5桶可乐,1.0块牛肉干,0.3袋瓜子。在窗户上用 LED 做了寓意不明的 “你看看” 三个字。这个蓝色的光点距离北京界不足1.0公里。

因为没有工作室,姜波和小武约定好在一个结冰的湖心碰面,合影存念。据说潮白河的冰开始融化,在冰上逗留的人掉下去了好些个。

昆鸟和康靖都没有回家过年。不回家过年在礼俗上是有问题的,因为并没有什么特别的现实愿意能让他们选择待在北京。所以,昆鸟给康靖的家人写了一封信,尝试与他的家人沟通,达成谅解,消除家人的担心,也是对自己内疚感的解放。

《给康靖家人的一封信》,昆鸟,28/01/19

饭菜下去了一半,酒也过了几轮,原本还放不开的艺术家们开始聊起返家的种种奇遇。这些平日里看起来体面的艺术家们也参与了三四亿人的春运浪潮,为了最后一张早班飞机辗转反侧狼狈不堪。但是当他们回归到与北京截然不同的生活方式中,面对的是更加矛盾的现实:价值观冲突、生活冲突、伦理冲突。

张云峰本来买了一张长达39小时18分的火车票,想回家做点儿疯狂的事情,但当最初的想法都一一否决之后,他开始回想每年回家遇到的种种事情,“没对象没工作,家人在网上一搜 ‘行为艺术’ 不就出事儿了吗?” 再想想那个地方近年来遭遇的社会状况,张云峰更觉得尴尬和不堪。最终还是退了票,他觉得那一个地方早晚有一天会成为他的禁忌,不回去是最好的选择。

《一个失败的方案和一次成功的退票》,张云峰,01/19

林缜和葛非在温哥华写下了 “草场地” 三个字。草场地到温哥华相聚八千公里,无论在哪儿,林缜都没有什么归属感。葛非也一样,经历的漂泊多了,他喜欢听最世俗的歌,“人海之中我又想起了你,想起了撕心裂肺的话……” 这是只有在小县城经过十字街口理发店才能感受最深的节拍和爆裂感,在国贸听没概念。

马力蛟原本和已经五年没见过的初恋约好一起吃火锅,初恋没来,说最近自顾不暇。最后马力蛟故地重游初恋婚前请他吃火锅的地方,独自吃了这顿两个人约好的火锅,初恋看到马力蛟吃火锅的照片,想起了 “山河故人” 这个名字。

雷童计划在桂林摆一鸿门谢师宴,请在他曾经的少年生活中对仗的高中班主任吃一顿饭,聊一聊那时发生的事,他的感受,老师的态度,今天是否还有他这样的坏学生,并且坦白他曾经策划最终未实施的报复行动。但由于老师在老家滑雪摔坏了手机,偏远地区无法维修,谢师宴延期,不过雷童似乎也想明白了,没有当初老师的 “针对”,他可能也成不了艺术家。

《山河故人》,马力蛟,8/2/19。更多作品点这里

听到雷童打趣自己的艺术家成长之路,大家哄堂大笑,然后举起杯碰了一个。

“你看到我们这群人有什么感受吗?” 其中一人问我。 我脑中一片空白,本以为脑回路不同于普通人的艺术家们会产生一道无形屏障,但他们没有想象中难以相处。

“是不是挺 low 的哈哈哈,其实我们平时聚在一起,喝酒还是做作品,都是想往 ‘low’ 的那个方向去靠,越愚蠢的东西越浪漫。”

艺术家们介绍了很多他们在做的东西,我一个也没记住,但是那些我从来没听过的地名却记忆犹新。即使用了很多年的时间去改变这个世俗世界带给他们的成见和生活方式,做了艺术家,获得了自由,拥有了一个外人羡慕的圈子,但是这些东西在他们回老家之后瞬间垮掉,让他们成为一个原本属于那里的局外人。

他们用独特方式回应中国特殊的城市文化、乡村文化、县城文化之间的冲突,就和我回老家过年时在微信吐槽一样,只是他们的方式要浪漫得多。当他们从老家返回北京,带来的是中国截然不同的文化面貌,不论是胜利者荣归故里的骄傲,还是每个归乡人在城市中失败的挣扎,都让这份乡音分外热闹。

酒后艺术家和生食材

正月十六,在月亮最圆的这一天,艺术家们重聚在了还没有热闹起来的草场地晨画廊,酒过三巡后有人喝得烂醉,有人仍保持着那份体面。厨师帽早就不知道扔在哪儿、满脸通红的崔灿灿摇摇晃晃地拉拢着最后一波客人,“来来来,喝喝喝!” 引起了画廊内的一阵大笑,紧接着又是一阵阵回音的笑声。

12点刚过,几位老艺术家抓起桌上的生蘑菇和生香菜,以食材代酒,要和对方拼命。此刻的场面在一个正常人看起来有些愚蠢,但是就像那句 “越愚蠢的东西越浪漫”。这些酒后表演艺术家们,有着 “普通人” 一样的困境和顾虑,有着割舍不断的乡愁和思绪,但是他们的故事,确实要比 “普通人” 愚蠢得多。

2019过年特别艺术项目 是由崔灿灿策划并发起,共分为万家灯火、千里送乡音、月圆之夜三章回。通过三个实验,三十天的行动,在春节这一中国人最重要的节庆里,经历个人与他人、故乡与他乡的空间位移中构成的不同关系和身份,在现实的遭遇与不可预知的生活处境里重获真实的自我感受及认知。