关于我在大理参加女权社群这件事

在我出生后的很长一段时间里,性别对我来说并不是一件大事。从小,我被妈妈剃光头,每天外婆家、奶奶家两头跑,四处撒野。我喜欢那段游离在两个性别间、又无受单一性别身份约束的时光。那种对性别身份的不自知,让我感到自由自在。

然而,这种幸运并没有持续太久。随着年龄增长,社会对女性的性别规训开始一层层加诸于我。“女孩子不能胖”,“最好再长高一点、但不要太高”,“女孩子最好是当个老师,好有时间照顾家庭” 等等,这些声音开始不断地进入我的生活中。迈入二十六岁后,我发现身边随便一个人,都能拿那套这套 “封建” 言论来规训我。而在这些时刻,我的愤怒在众口一词的长辈和亲人面前,反倒显得莫名其妙,孤立无援。

性别的游戏令我疲惫不堪,作为女性的社会枷锁更令我苦不堪言。这时我开始在哲学思考中寻找关于 “性别” 的不同答案,哲学思考的重要途径是社会观察,这促使我对交流性别话题的社群产生了浓厚兴趣。三个月前,我从北京来大理定居,终于找到这样一个的线下社群。

事实上,大理充斥着各色各样的线下活动与社群。来大理后,我的生活半径缩小到大理古城附近一两公里。出行成本大大降低,我参加线下社群活动的意愿也大大增加。

今年年初,我由于工作关系认识了 Sheila,透过朋友圈知道她在大理发起了一个女性向的社群,这个社群源自 Sheila 在今年年初组织的一次女性电影分享会。此后,这个社群的活动固定为每周一次的线下讨论会。

大理是著名的 “身心灵” 大本营,吸引了一帮迷恋 “神秘学” 的人,以及 “Web3 爱好者”。女性社群,从来就不是大理的主流。但我向来都对主流的东西嗤之以鼻。

搬过来后,我立马跟 Sheila 提出想加入其中。

Sheila 简单跟我聊了聊来大理的生活、以及我的异性恋男友之类的话题。整个交谈过程像朋友间的闲聊,我很快就被拉进了这次的活动群。

随后,Sheila 在群里 cue 我介绍下自己,她特别提到了 “聊聊你对女权议题的思考”。

我立马心头一紧。之前我为了加入某线上女性社群,被要求必须填完一张很严肃的答卷,只有通过考试才能加入这个社群。于是,我想当然地把这次的介绍内容当成一份答卷,煞有介事地准备了一番。

事实上,这只是一次轻松的分享。在我之后进群的一位成员,只是简单地跟大家说了 hi,我顿时觉得自己刚刚干了件傻逼事。

这个女性社群的活动形式,通常以社群成员的讨论会为主,每次时长在两三个小时左右。每次讨论会的成员几乎都在十名以内,有三至六名是固定成员,其余人员都是流动的。这种人员的流动性,也是 “大理特色”—— 很多来大理的年轻人,都是待几个月,说不定哪天就走了。

参与其中的,通常都是大城市来大理的女性,她们有的是辞职后来大理、有的是来大理过 gap year,也有一部分是数字游民等等。而且,单身女性,占据这个社群的多数。

每次去讨论会,既有见朋友的欣喜,又对讨论会的内容有新期待。

就像电影《欢乐时光》里这样

第一次参加线下女性议题讨论会,我们约在大理古城附近一个村院里,这个院子是其中一位成员的家。由于是第一次,抵达约定的地点后,社群发起人 Sheila 亲自带我穿过村里几条长长的巷道,顺着木质楼梯爬上这栋小院的二层,才抵达活动的目的地。

此时天色渐晚,这间二层楼房内,除了偶尔能听到几句狗吠声外,一片寂静。

讨论会一开始,所有成员围坐在一起,Sheila 会先让大家做一个简单的自我介绍 —— 可以聊聊近期在大理的生活,自己的专业、特长,以及对性别议题的新思考等等。

社群的固定成员 Lava 给我留下了的印象很深。第一眼见她,短发、半裙,配色大胆,感觉是从侯麦电影里走出来的女郎。她念的是戏剧专业,如今正在 gap year 中。

我曾问过 Lava 对这个社群如此投入的原因,她告诉我,这个讨论会让她感到谈话非常安全 —— 首先,这里营造了小规模、私密的聊天环境;其次,成员间存在一种基本的共识,大家基于共同的女性身份进行分享与探讨,这让她不必像往常那样需要在交流中为 “尖锐的部分” 而消耗自己。

“当环境足够安全舒适,大家就不需先去表达锋利了。” Lava说。

聊天中,一旦有成员开始分享一些私密的话题,比如家庭成长环境、亲密关系中的困扰等。其他人也会逐渐打开心扉,抛出更多具体的话题,并推着话题不断深入。这就像是谈话中的 “蝴蝶效应”。

每次讨论会都会设置具体的议题,比如 “女性安全”、“性同意 or 性骚扰”、“父权制下的婚姻制”,“聊聊你心中的男性气质与女性气质” 等。发起人 Sheila 与几位社群的固定成员,有一个单独的微信群,她们经常会在群里讨论各种女性议题——不少都是互联网的热议话题。每次讨论会的议题,很可能是 Sheila 与这些固定成员讨论所得。

但讨论会无一例外会被成员们自发抛出的话题所 “带偏”。这或许就是所谓的 “去中心化”?

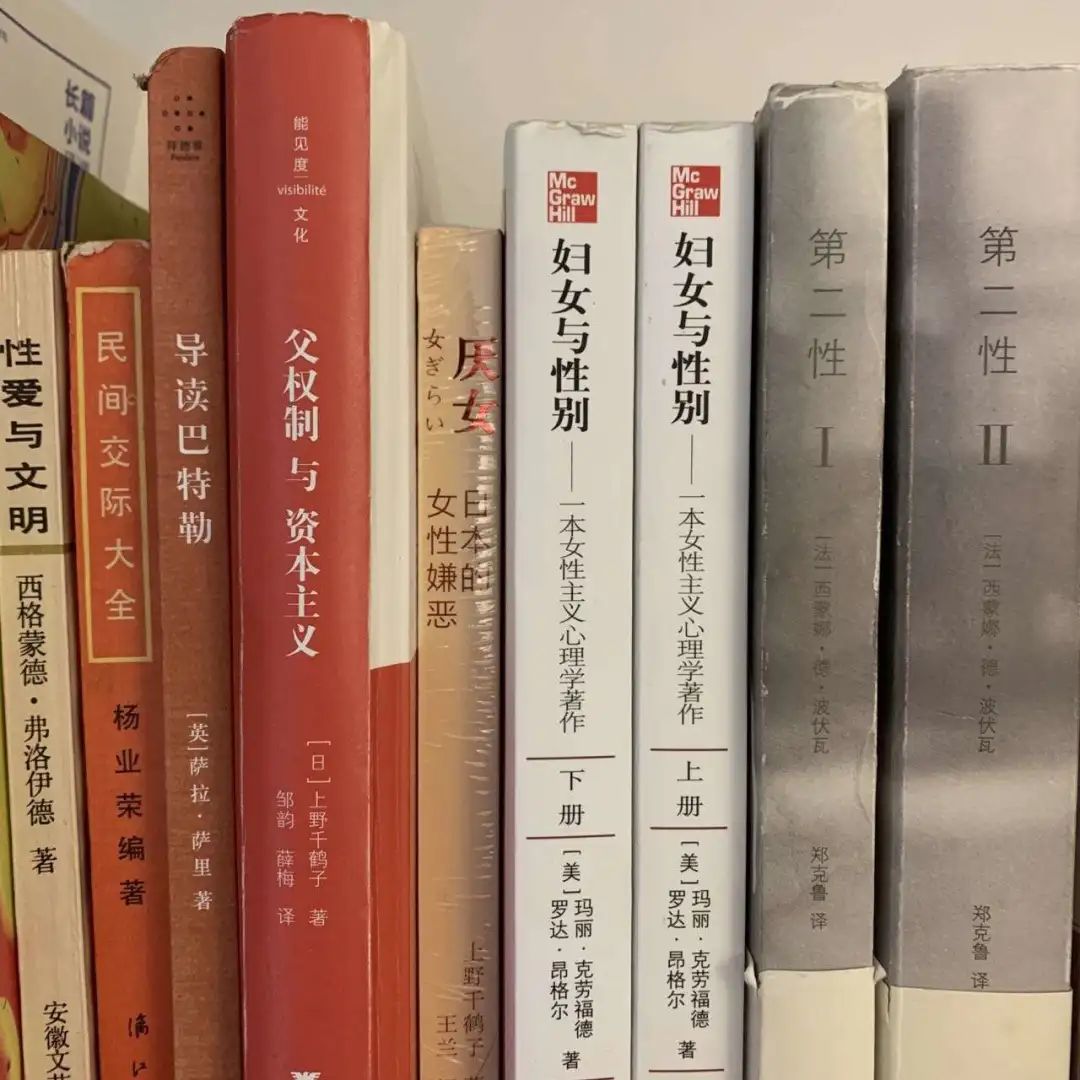

上述不少书籍,是女性社群畅通无阻的社交货币

Lava 把每一两周一次的讨论会,形容为一次 “充电”。

这种 “充电” 也让我兴奋不已,想象一下,你面对着一个个具体的人,她们诚实地倾诉着真实的困惑与思考。聊天过程中,你可以清楚看到她的神态,小动作,感受她的痛苦、喜悦或释然。对于我这样一个做惯采访的人来说,这简直是场美妙而深度的人类学观察。更重要的是,我也参与了其中。

社群发起人 Sheila 曾经聊起过一位被称为 W 女士的社群成员,她原本有个相恋很多年的男性伴侣,但参加完一次社群讨论会后,她几天后就与那位伴侣提出了分手。

Sheila 觉得,W 女士应该对这段关系不满已久,只是之前一直没做好分开的准备,“那次讨论会上,也许她被哪两句话触动,有了离开那段关系的勇气吧。”

之后,这个社群的成员几乎构成了我在大理的交友圈。我跟其中几位成员时不时会约去吃饭、看演出或参加市集等等,我们之间的联结变得紧密。

然而,作为社群里为数不多“坚持异性恋且有伴侣” 的人,我和顺性别男性的亲密关系却成为我融入这一社群时的一大担忧和隐患。参与过几次讨论会后,我不禁产生了 “男性也可以融入女权社群吗” 的疑问。

在电影《世界上最糟糕的人》中女主角所提出的这个疑问,应该很多人也都想过吧

仅以我不多的国内女性社群经验来看,女权社群仅限女性加入,是个常见的准入门槛。

一个标榜女性友好的 APP Tree talk,对新注册的男、女用户各准备了一套试题。只有通过这套试题,才能成为 Tree talk 的新用户。那套试题,我答一遍就通过了。而我的男友答了不下十遍,一直通不过。好笑的是,我还偷偷为他答了好几次,结果还是一样。

也因此,一开始加入这个女权社群时,我对自己有一个异性恋男友的身份是惴惴不安的。我努力向社群成员辩解 —— 我的男友虽然选择了异性恋,但他不是惯常意义上的 “直男”。比如,他最近迷上了穿裙子、戴耳环,还开始化妆、抹口红。相比男性气质,他身上更突出的是女性气质。

纪念男友第一次抹口红、穿裙子、戴耳环出门

注:本文所有受访者人名均为匿名。文中所用图片,除特殊标注外,均由作者拍摄。