点击 这里 收听

这是当时沈黎晖咬牙给拍的。当时沈黎晖刚开始做公司,卖了印刷厂,拿了几百万,正是特别有信心要做一番事业的时候,真给乐队花钱。

但这 MV 其实是一失败作品,找了一个我们共同的老外朋友,他在一个特别牛逼的后期公司给广告做后期,他说他想拍,沈黎晖说行,给他了几万块,真不少钱,够录音的了。但是那哥们可能只会做后期,根本不会拍片子。

拍完了我和沈黎晖一起去他们公司看,我们俩脸都绿了,我都急了,我说您会拍吗?

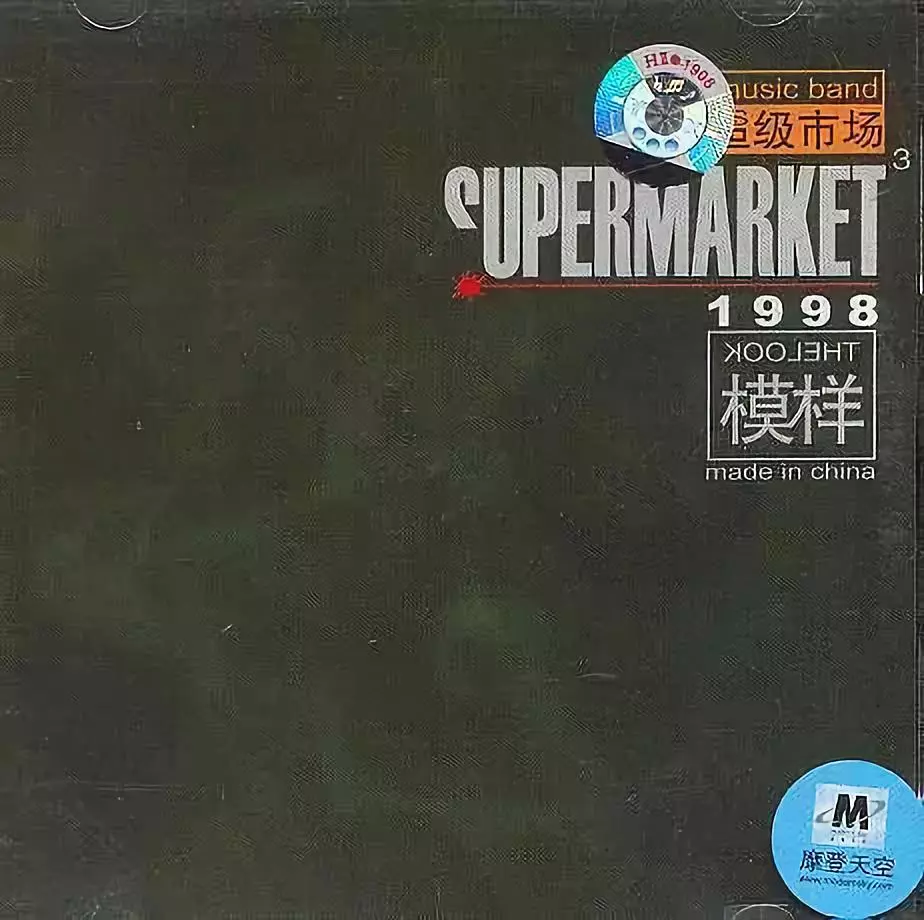

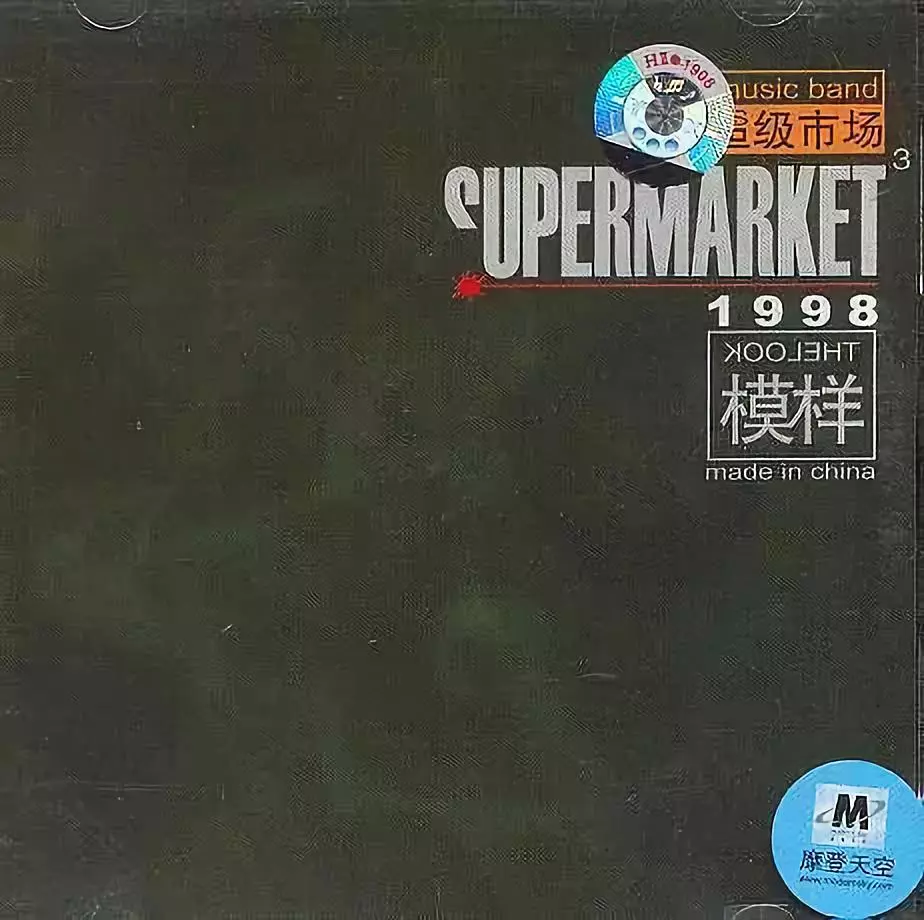

超级市场 1998年的第一张专辑《模样》

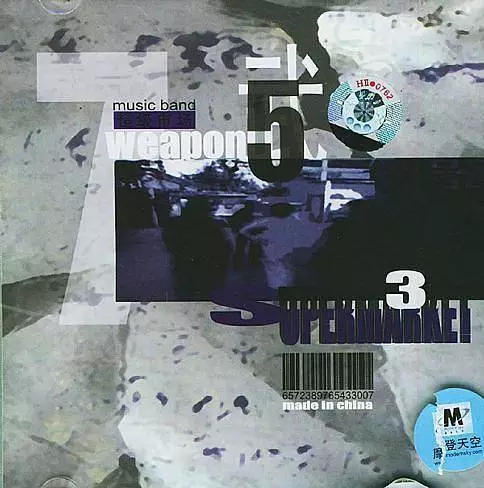

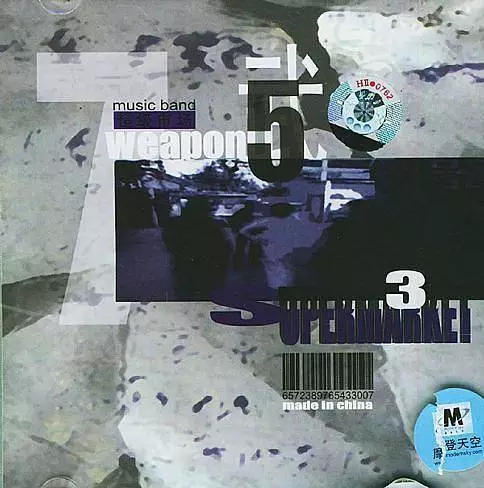

超级市场第二张专辑《七种武器》,图片来源于网络

超级市场 概念图,图片来源于 “超级市场乐队” 豆瓣小站

电子乐发展上,你有没有感到什么冲击?

田鹏(777)在“交流方式”模块大会,图片来源于 Midifan

谢谢田鹏!

12月5日,田鹏与超级市场在北京举办专场,逻辑理顺了,不如现场去解码、感受,获得共振。

点击 这里 收听

这是当时沈黎晖咬牙给拍的。当时沈黎晖刚开始做公司,卖了印刷厂,拿了几百万,正是特别有信心要做一番事业的时候,真给乐队花钱。

但这 MV 其实是一失败作品,找了一个我们共同的老外朋友,他在一个特别牛逼的后期公司给广告做后期,他说他想拍,沈黎晖说行,给他了几万块,真不少钱,够录音的了。但是那哥们可能只会做后期,根本不会拍片子。

拍完了我和沈黎晖一起去他们公司看,我们俩脸都绿了,我都急了,我说您会拍吗?

超级市场 1998年的第一张专辑《模样》

超级市场第二张专辑《七种武器》,图片来源于网络

超级市场 概念图,图片来源于 “超级市场乐队” 豆瓣小站

电子乐发展上,你有没有感到什么冲击?

田鹏(777)在“交流方式”模块大会,图片来源于 Midifan

谢谢田鹏!

12月5日,田鹏与超级市场在北京举办专场,逻辑理顺了,不如现场去解码、感受,获得共振。