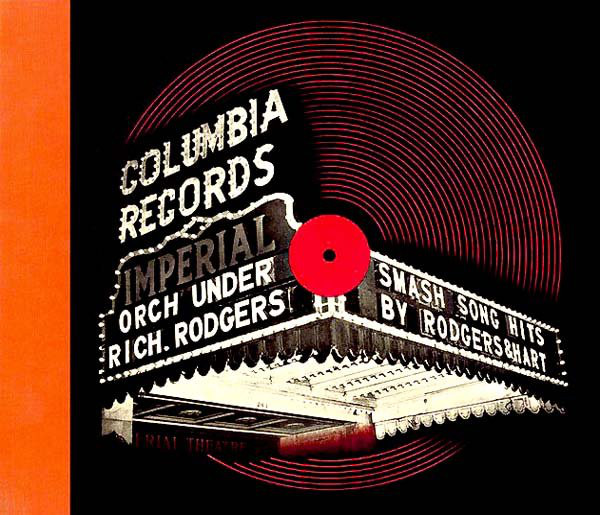

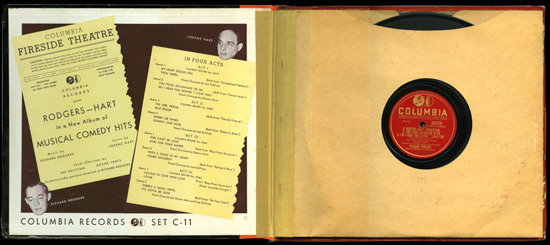

Smash Song Hits

Smash Song Hits,1940 年

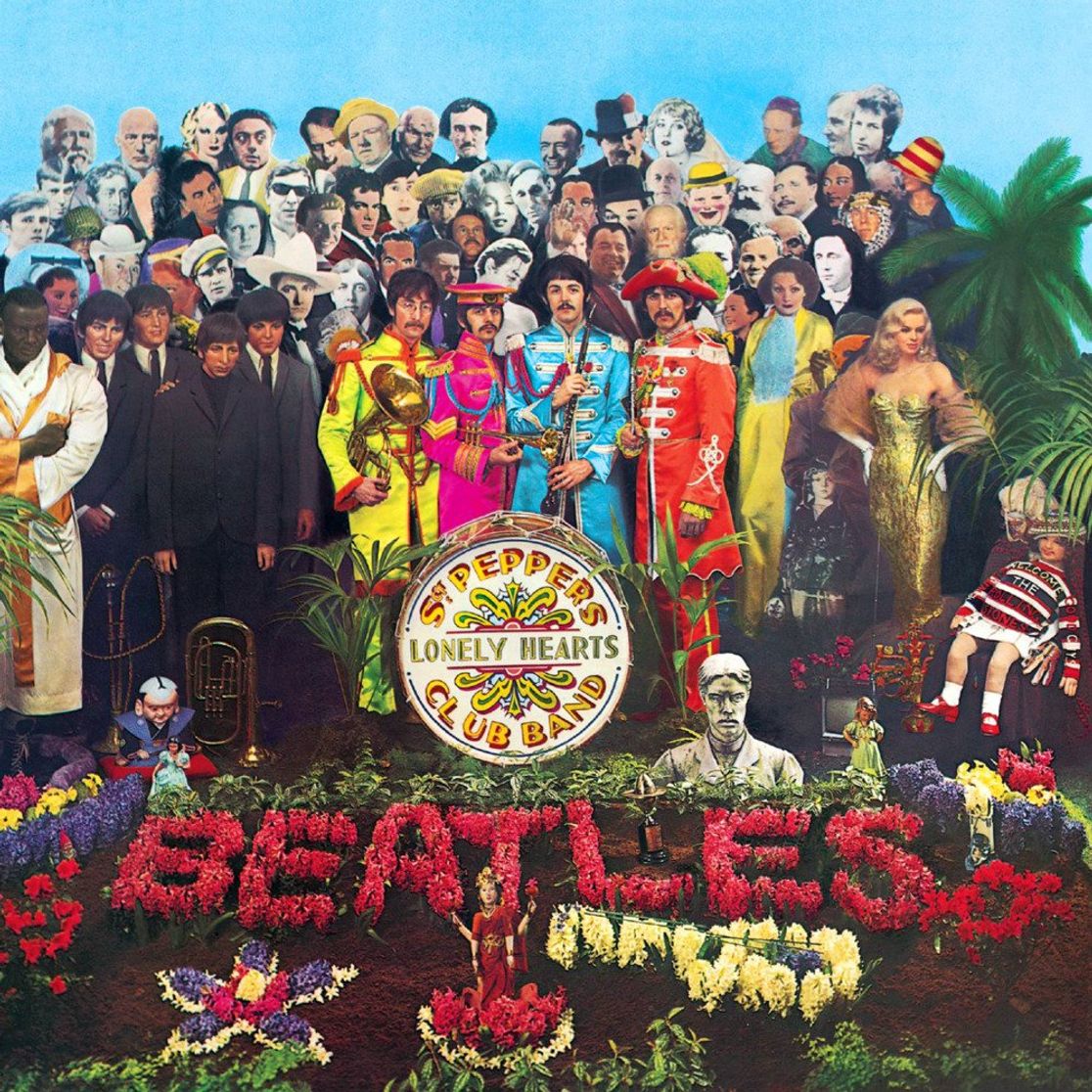

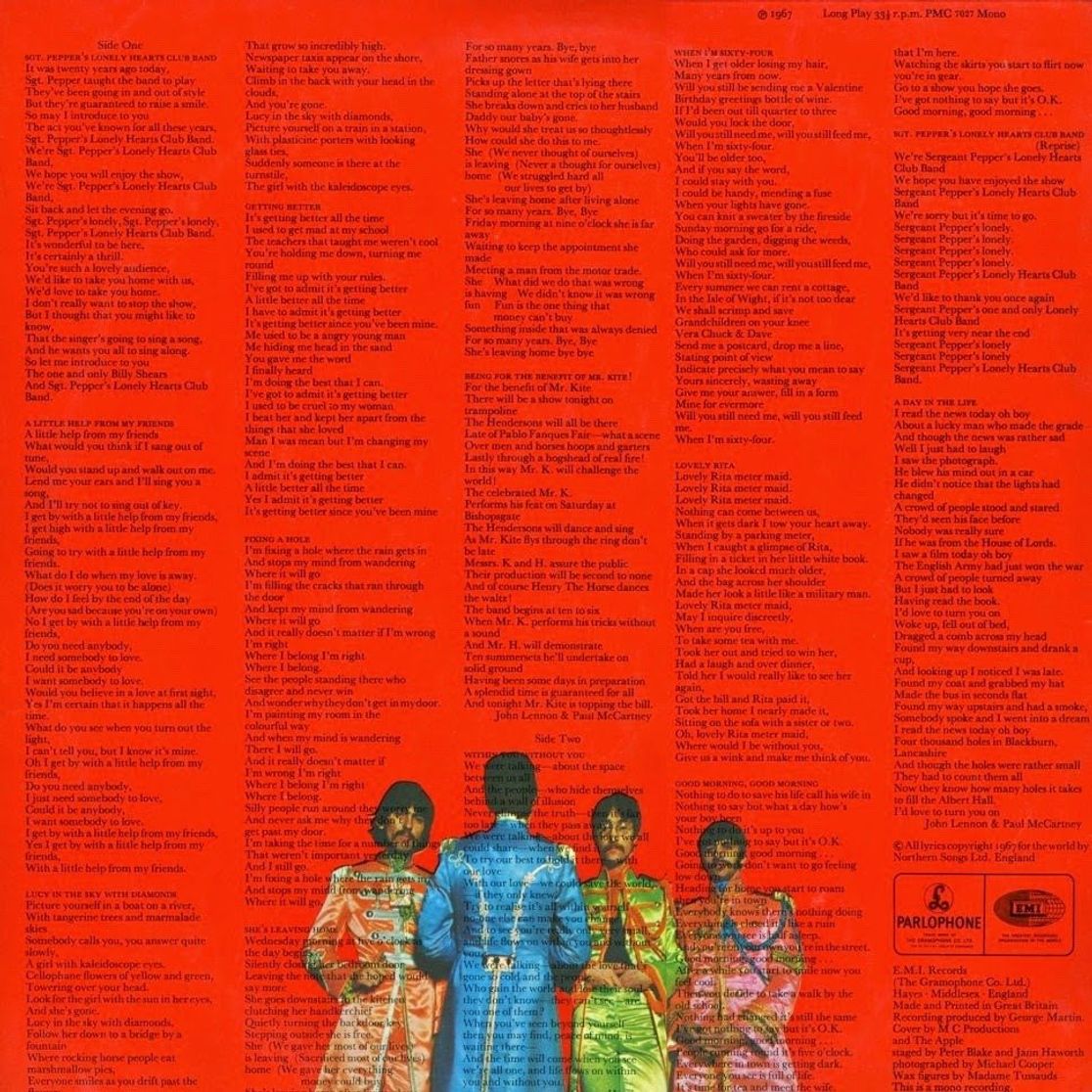

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band The Velvet Underground & Nico Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

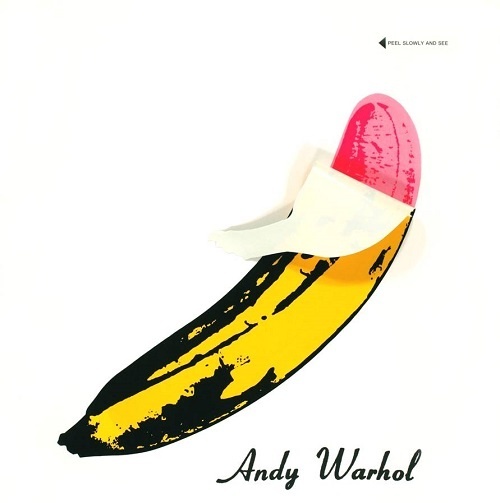

The Velvet Underground & Nico (1967)

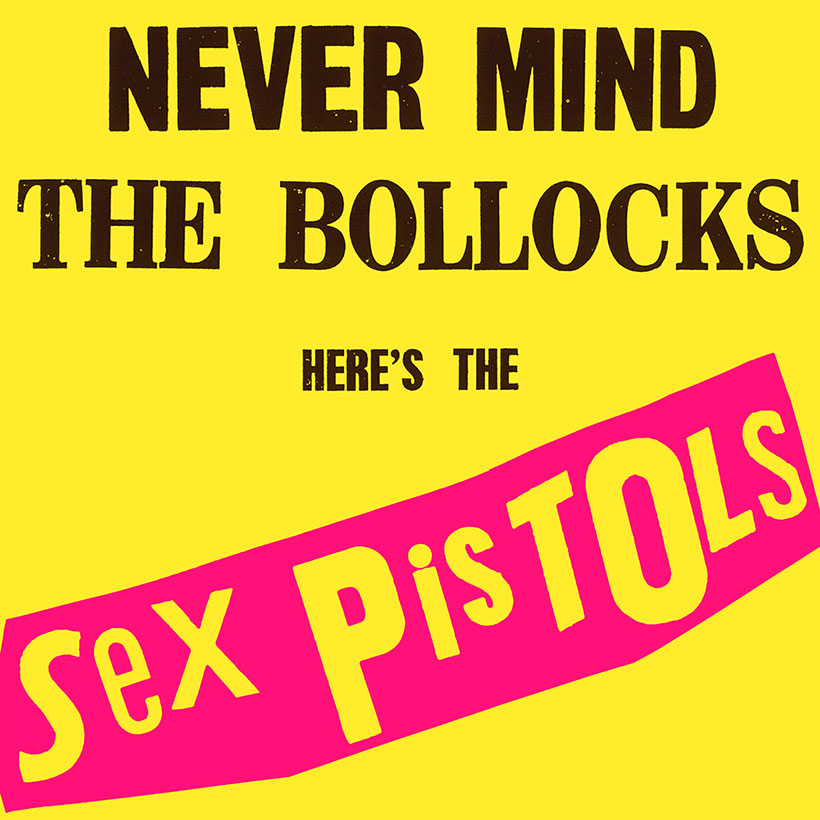

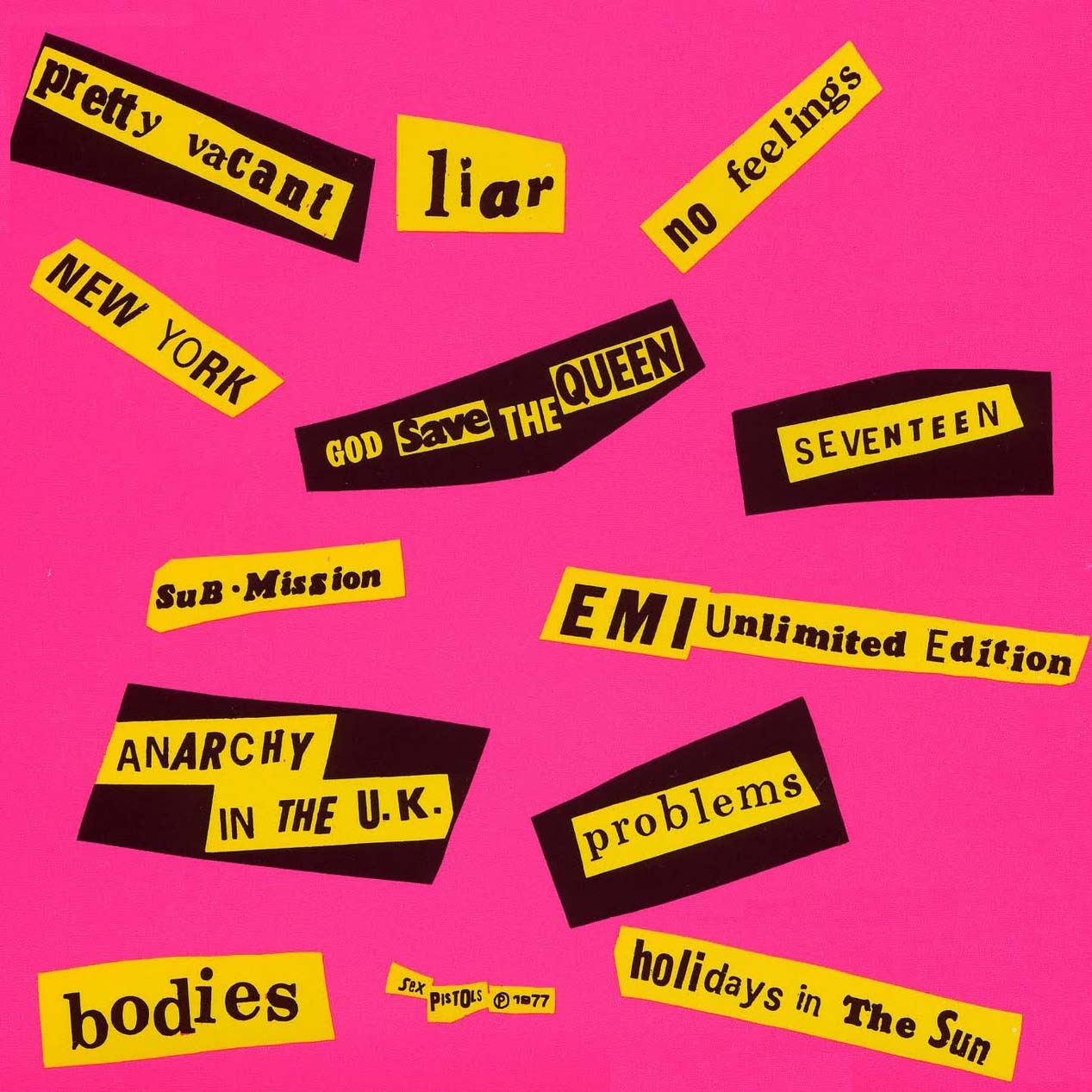

Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols

统率所有工序的主旨在卢涛看来恰恰是不要有 “设计” 的欲望,而重在不让设计成为 “多余的元素”

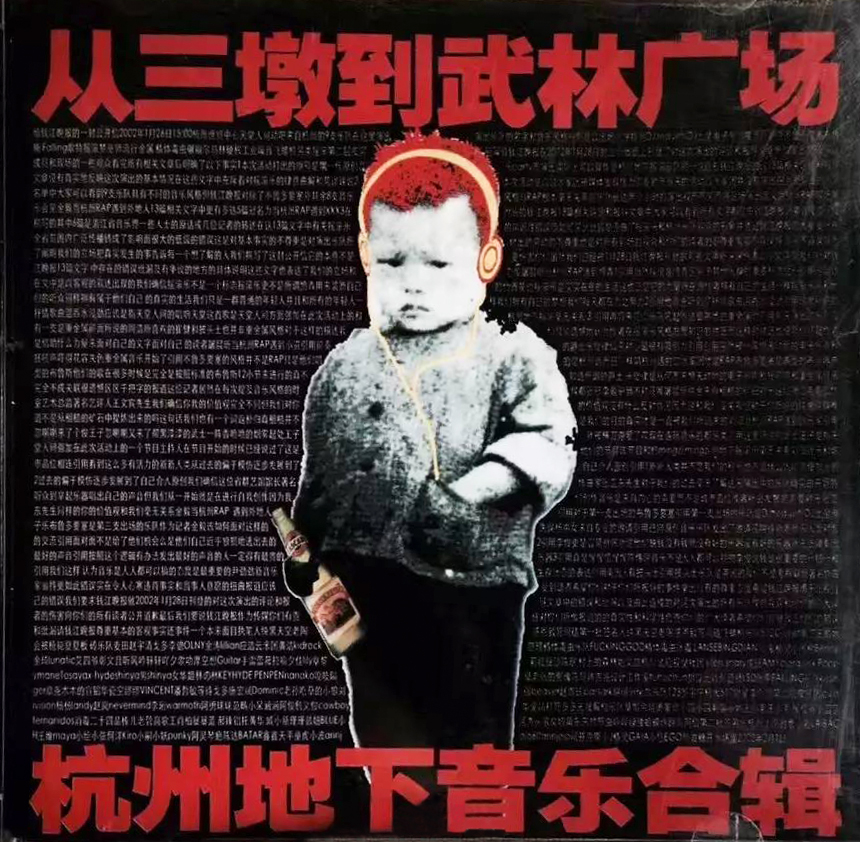

从行动美学到美学产出的过程十分重要,不管是音乐人还是设计师,都要走到基层,置身于生产的环节中,有产量出来,把它当成一个商品进行交换,美学的实践才有意义

yuchenghsiao卢涛

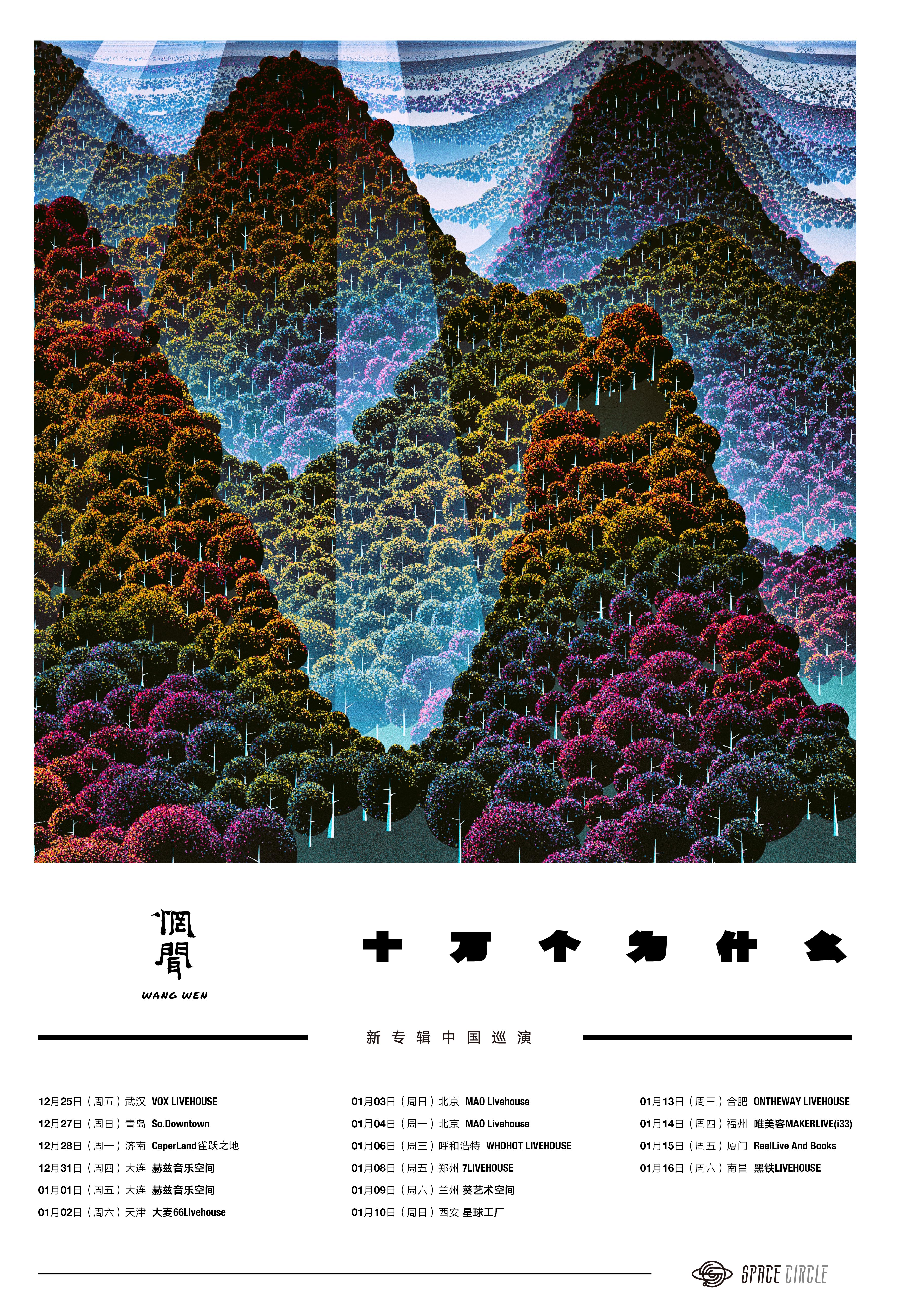

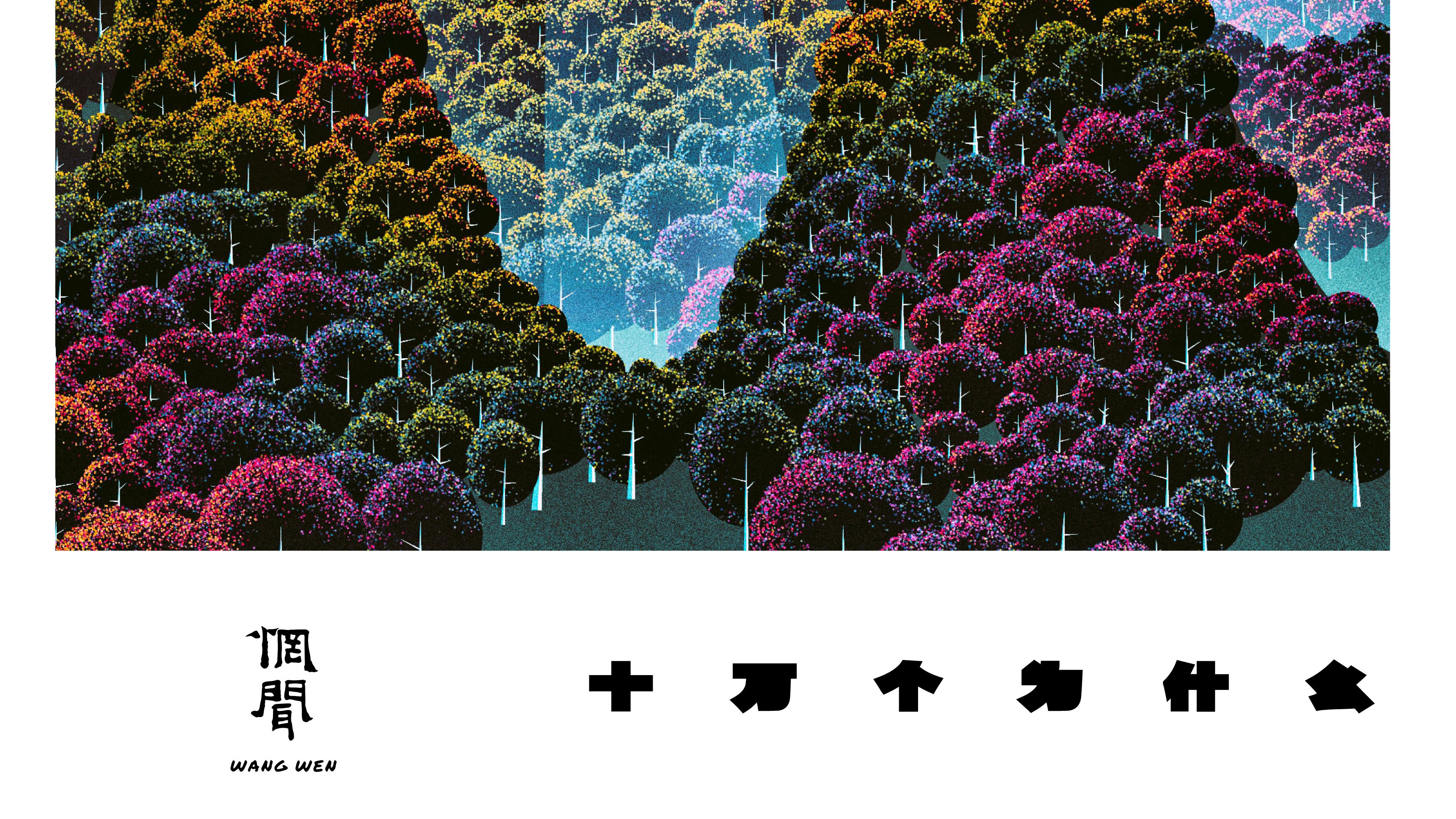

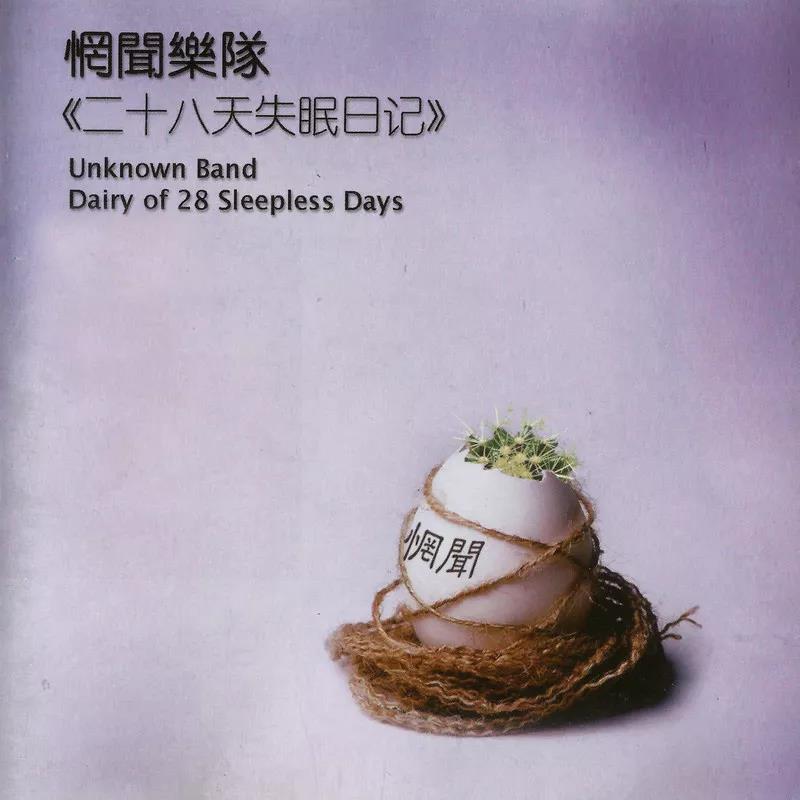

Q:初次听惘闻乐队的新专辑《十万个为什么》是什么时候,当时有什么样的感受?有没有哪一首歌给你留下鲜明的印象?

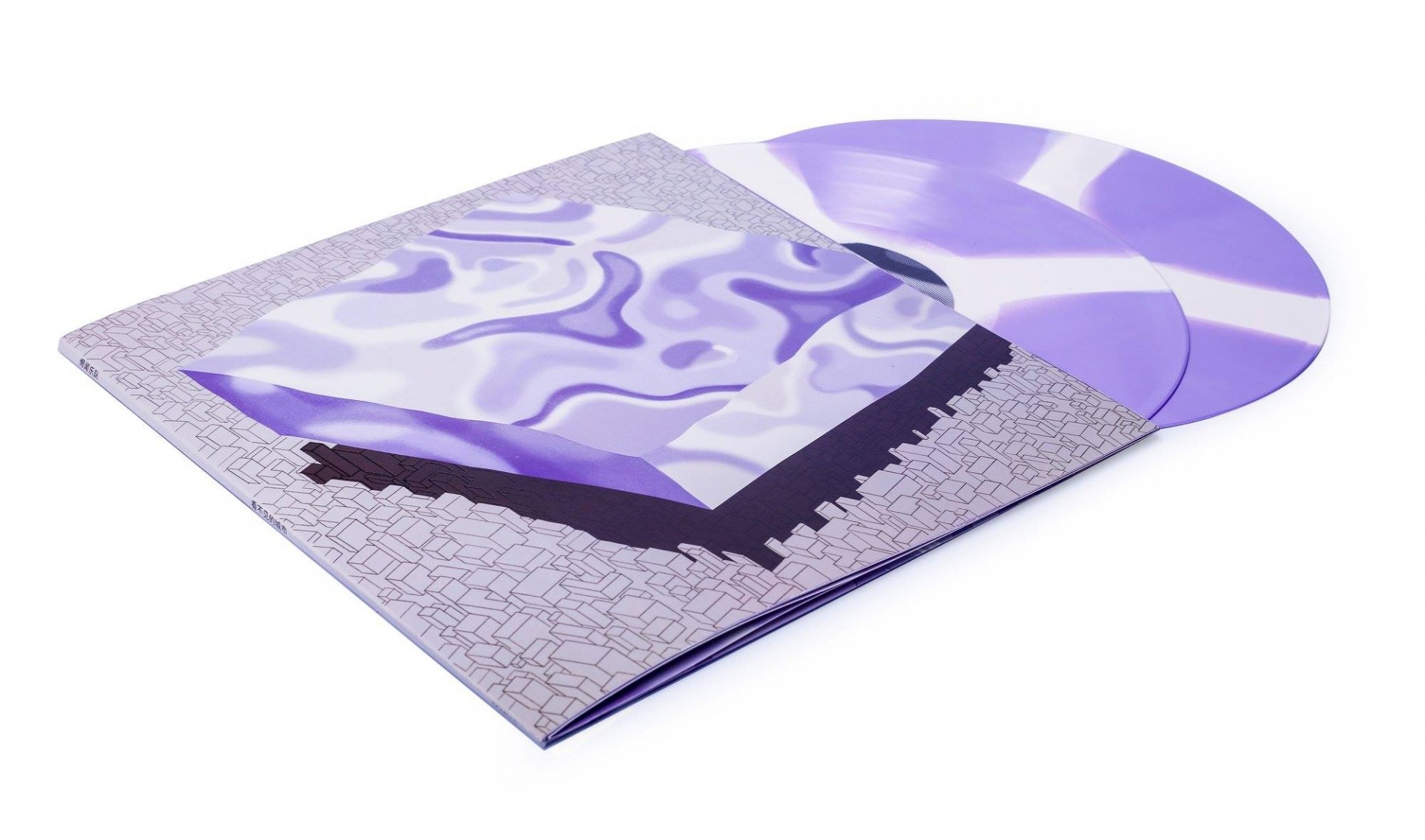

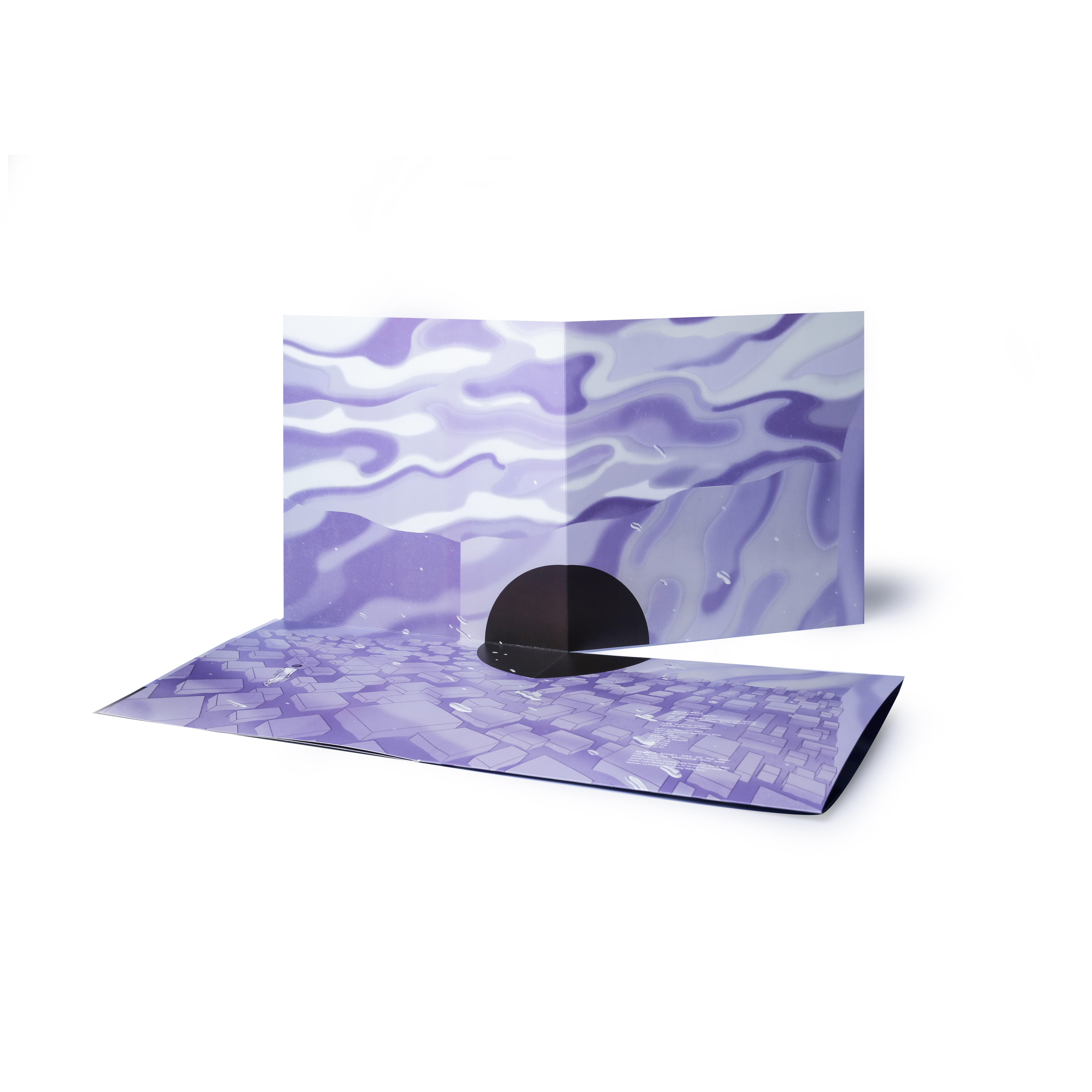

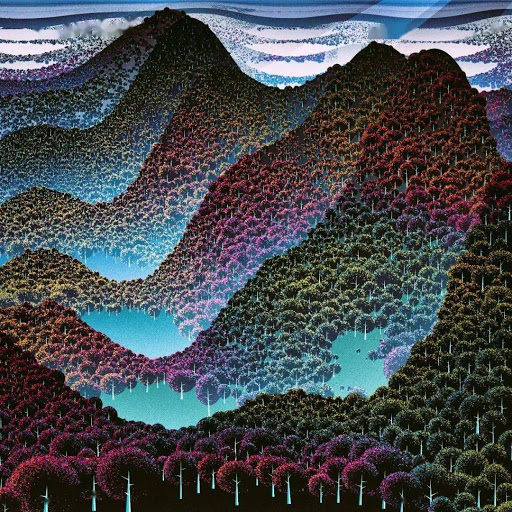

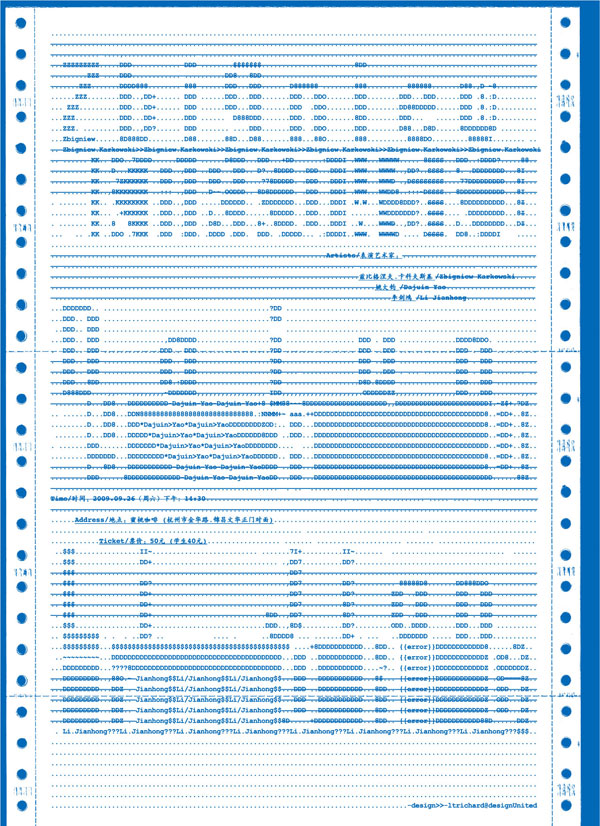

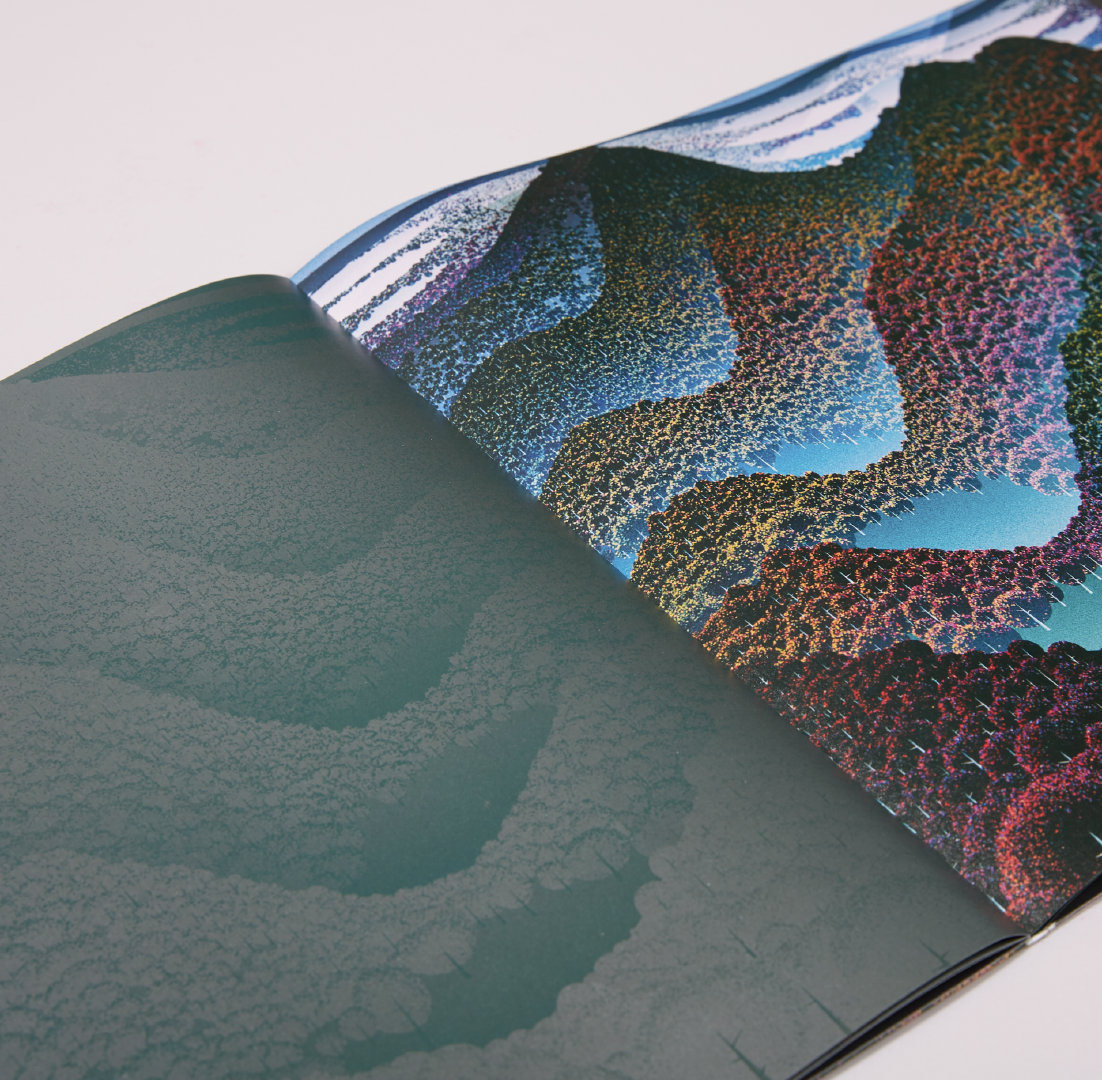

Q:《十万个为什么》的专辑封套使用光栅技术来呈现阿根廷艺术家 Manolo Gamboa Naon 的作品。为什么选择这个工艺?制作上是否有遇到困难?另外,在唱片的内页中采用原色及烫银来诠释作品的细节,以及专辑内分别有两张不同颜色的彩胶,用意为何?

问题在于腰的这张专辑音乐本身是不是和这个概念具有强相关性

反过来如果形式和内容具有强相关性,那么即便已经存在的形式你也是可以复刻或挪用的,这个不等同于普遍意义上的 “抄袭” ,这里取决于语境

每天接收到的各种南辕北辙反转又反转的信息,Manolo Gamboa Naon 无尽复制的数码作品,惘闻疑无前路而又峰回路转的 “10000 Whys” ……它们都交织成了一种迷离

谢玉岗说的对:“没有一次没有瑕疵的”,这可能是我们继续下去的理由

Q:作为惘闻乐队⻓期的合作伙伴,你觉得他们的音乐是否有所变化?而每一次你在落实这些音乐想像时,又有什么一以贯之的元素及理念?

很重要一点:不要有 “设计” 的欲望

Q:你参与过的音乐项目⻛格跨度不小。作为一个艺术家,你是否会偏爱具备某些特点(共性)的(不同)音乐?

Q:在处理不同音乐类型的项目时,你的设计流程会有所区别吗?你会从哪方面考量视觉传达的重点?

Q:现在数位串流平台盛行,音乐被消费的方式已发生改变。对你而言,实体唱片现今的价值为何?新媒介的盛行对你的设计思路有无影响?

Q:唱片设计在现今整个快消文化的社会背景下是否有未来性可言,突破口在哪?

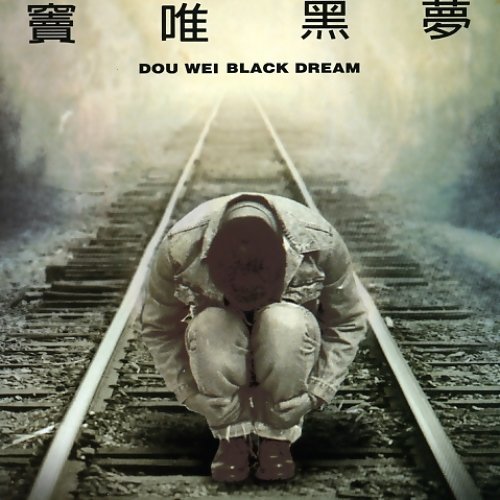

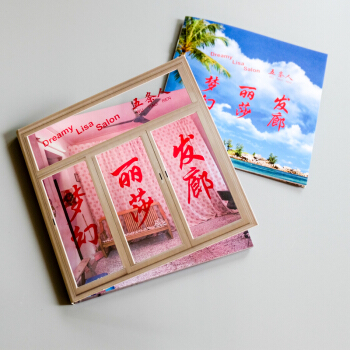

Q:国内唱片发行中,有哪一张专辑的设计令你印象深刻?

Q:你第一次作为设计师参与的音乐项目是什么?它与你当时接触的其他视觉设计项目有什么区别?

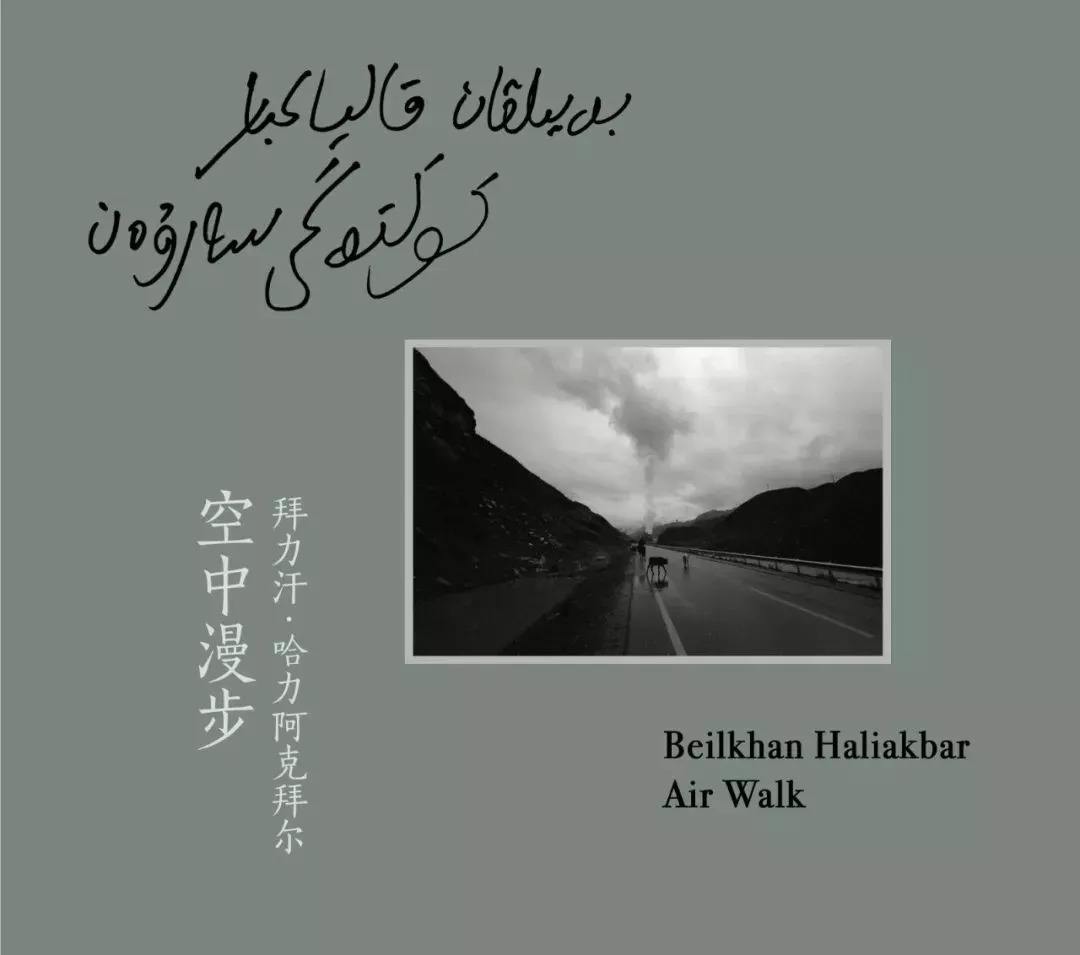

Q:2018 年你为了完成哈萨克音乐大师拜力汗·哈力阿克拜尔《空中漫步》的装帧设计都做了哪些调研工作,有没有什么 “意外” 收获?

其实通过大量资料和内容的展开,设计应该安静地退到后面去

Q:你和 XYZ Lab、非白工作室曾策划“幻影 - 中岛英树”的展览,将好的设计作品带给更多人知道。你觉得平面设计除了展览的形式外,还有什么方式能与大众进行对话及交流?

展览是将 “设计” 人为剥离出来的一种形态,更多的只是满足视觉的愉悦。好的作品更应该作为消费品在大众使用过程中得到愉悦的体验。

Q:未来有什么计划及安排?

更均衡地产出吧。

谢谢你,套套卢!

//撰文、采访:yuchenghsiao

//编辑:Ivan Hrozny

惘闻新专辑《十万个为什么》黑胶唱片已于 11 月面世,

乐队即将自 12 月 25 日起开启全国 16 城巡演