“可善的陌生”展览现场,除特别注明外,本文图片均由东昌奕空间提供

每逢新展开幕,场馆周边密集出现的观众大多特征明显,不难辨认出艺术家、画廊主、媒体记者等角色;但附近居民普遍没有太大热情,对场馆里的热闹视而不见——毕竟艺术什么的跟日常生活关系遥远。

这回却不大一样:东昌弈空间重新向公众开放的前一天(媒体预览日),场馆门口聚集着不少围观群众,眼神里充满期待。这里已经装修了五年,它的前身是建成于 1954 年的东昌电影院,也是浦东的第一家电影院。虽然如今已被陆家嘴林立的高楼淹没,曾经的它占据着浦东最繁华的区域,一度是周边居民的文化和娱乐中心,承载着好几代人的青春记忆。和它阔别多年的老邻居都好奇,再次揭幕时,这里将变成什么模样。

历史中的东昌电影院

进馆前,我看到两位电视台记者正在采访在场外的老街坊,等电梯时又偶遇了她们,于是问了问附近居民对这里的期待。记者叹了口气,说:“唉,采到的片段都不方便播,有个爷叔说,政府在这里弄个新东西,以后地价又好上去了。”

对新场馆持观望态度的不只有老街坊,东昌弈空间对艺术界的朋友们来说也不失新颖与陌生。场馆包含了功能上相去甚远的两个部分:除了推广艺术文教的 UNArt 艺术中心,还有一个承办专业赛事的电竞厅。艺术和电竞,这两个空间的受众有无重合部分?把它们放在一起能否互增流量?答案有待检验,不禁想象一番,二次元深度宅和文艺男女青年同框的画面还蛮好玩的。

影院原本的放映厅被改造成了电竞厅

无可否认的是,越来越多当代艺术家正在借鉴游戏设计里的思维与方法,创作中不乏交互、算法以及游戏场景的影子,UNArt 开幕展《可善的陌生》就囊括了若干件此类作品:德国艺术工作室 onformative 用算法生成了缓缓流淌的河水,模拟着大自然中的河流对地表的侵蚀,背景里传来人工智能创作的音乐,视听组合很是迷幻(装置《蜿蜒之河》);在 RMBit 人民比特的 CG 动画作品《迷失在图像中无法返回…》前驻足,感觉像被吸入了没有终点的探险类单机小游戏,只能在虚幻无际的信息图像中漫无目的地漂浮。这两件作品都位于一层展厅,该层的其他展品也以数字、录像等新媒体创作居多,配合以青灰色的展览空间,仿佛是策展人对古早电脑游戏里低分辨率场景的有意模拟。

展览现场,一层展厅模拟着古早电脑游戏里的场景

展览现场,竖版装置中流淌着 onformative 用算法生成的河流图像

整场展览的构建基于一个虚构的未来:故事主角是生活在“新时代”某种生命体,参展作品都属于它的艺术收藏。到了二层空间,这一背景叙事变得更为明显,展厅是“公寓”里的一个个“房间”,宝蓝色墙壁和密集的植物进一步增加了这里作为居住空间、而非美术馆白盒子的体验感。以“可善的陌生”为题,策展人颜晓东和龙星如试图反映、回应技术革命加速背景下当代人类社会的新情境——人们不再执拗于过去对“人本”和“技术”的二分法观点,而将二者视作动态历史洪流中共存、平衡的两个角色。纵观整场展览,“人本”和“技术”不断杂糅,又互相拉锯,在这种语境里诞生的艺术图像不乏日常感,同时也掺夹着超越日常的诡谲,陌生与熟悉的边界变得模糊不清。

展览现场,宝蓝色的墙壁和葱郁的植物营造出“公寓”般的展览空间

展览现场,宝蓝色的墙壁和葱郁的植物营造出“公寓”般的展览空间

一层展厅里的作品集中探讨着让人略感疏离的“技术”,二层则稍稍回归至大家更为熟悉的“人本”,其中的不少作品跟上海有着联系,个体经验与集体记忆在城市背景中交织不断。胡介鸣带来了创作于 2008 年的黑白摄影《儿子》:创作场景选取了外滩的一处制高点,上海的历史与当下在此汇集;艺术家年轻时常常来这里俯视、眺望城市,而在这幅摄影中,他把儿子安排在了自己原本的位置,自己则站在幕后凝视一切,平添“上帝视角”下时空交错的奇妙(更有趣的是,影像中的少年胡为一如今也成了一名艺术家;作品诞生11年后,它在 UNArt 的现身涵盖了个体、时间、城市的多重纠葛)。

胡介鸣,《儿子》,2008年。“可善的陌生”展览现场,UNArt艺术中心。由艺术家及香格纳画廊提供。图片由 UNArt 艺术中心惠允。

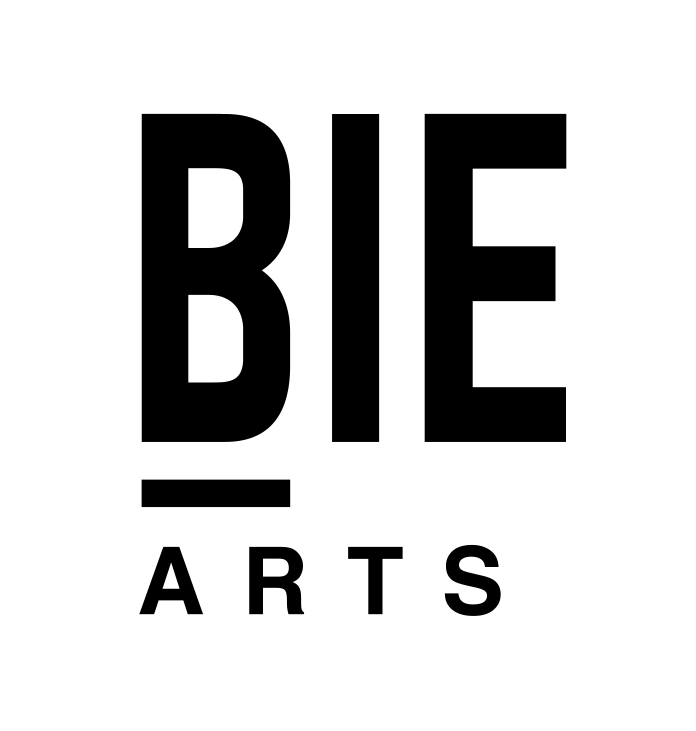

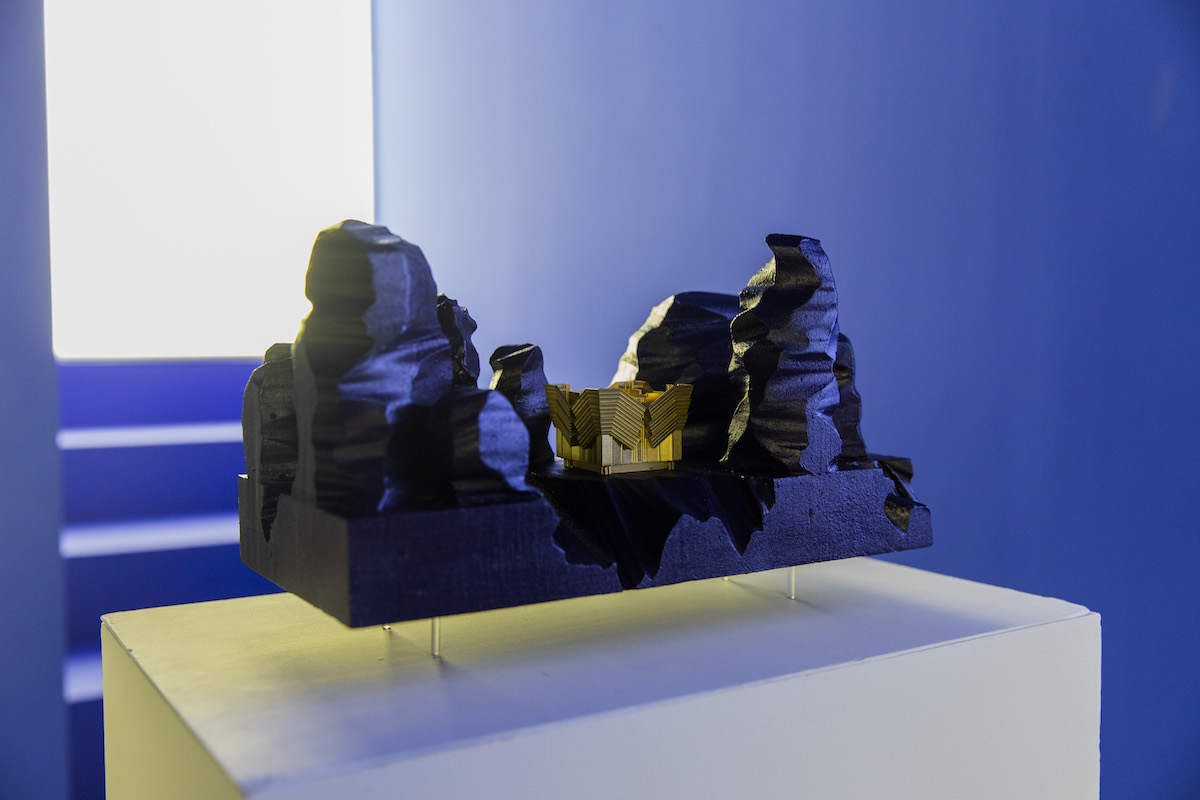

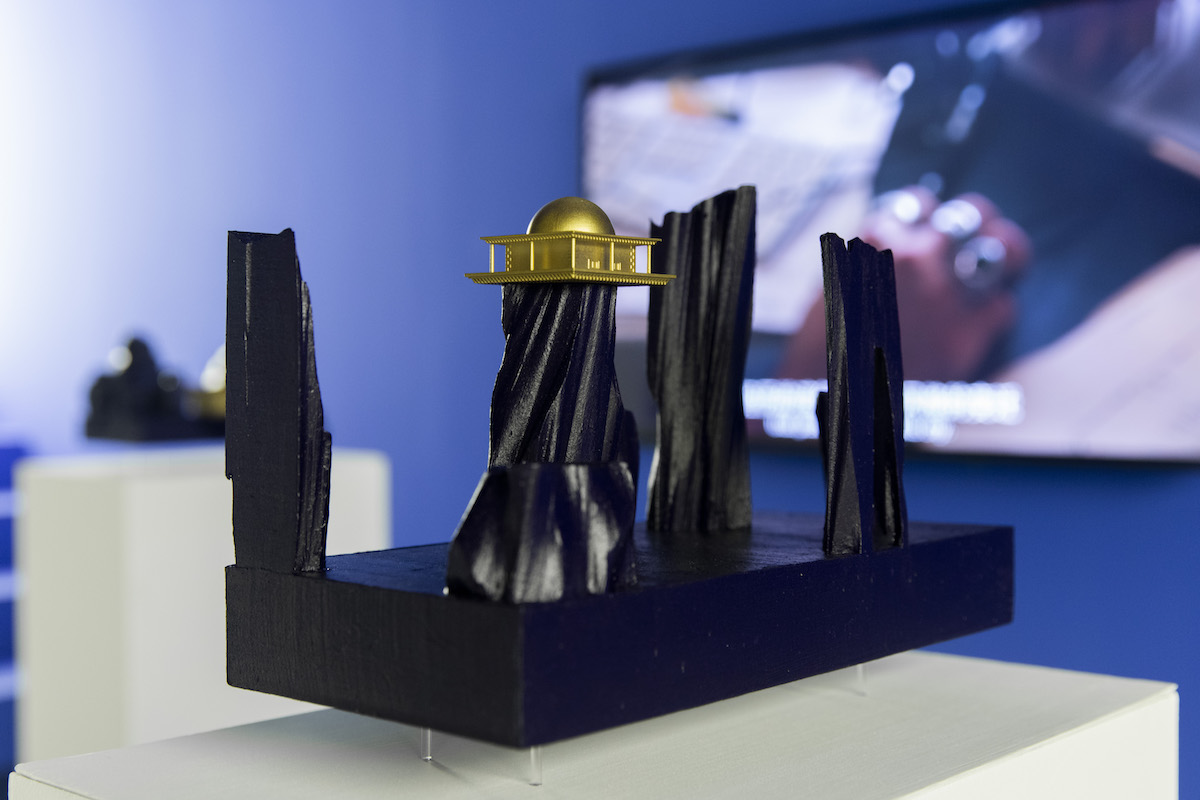

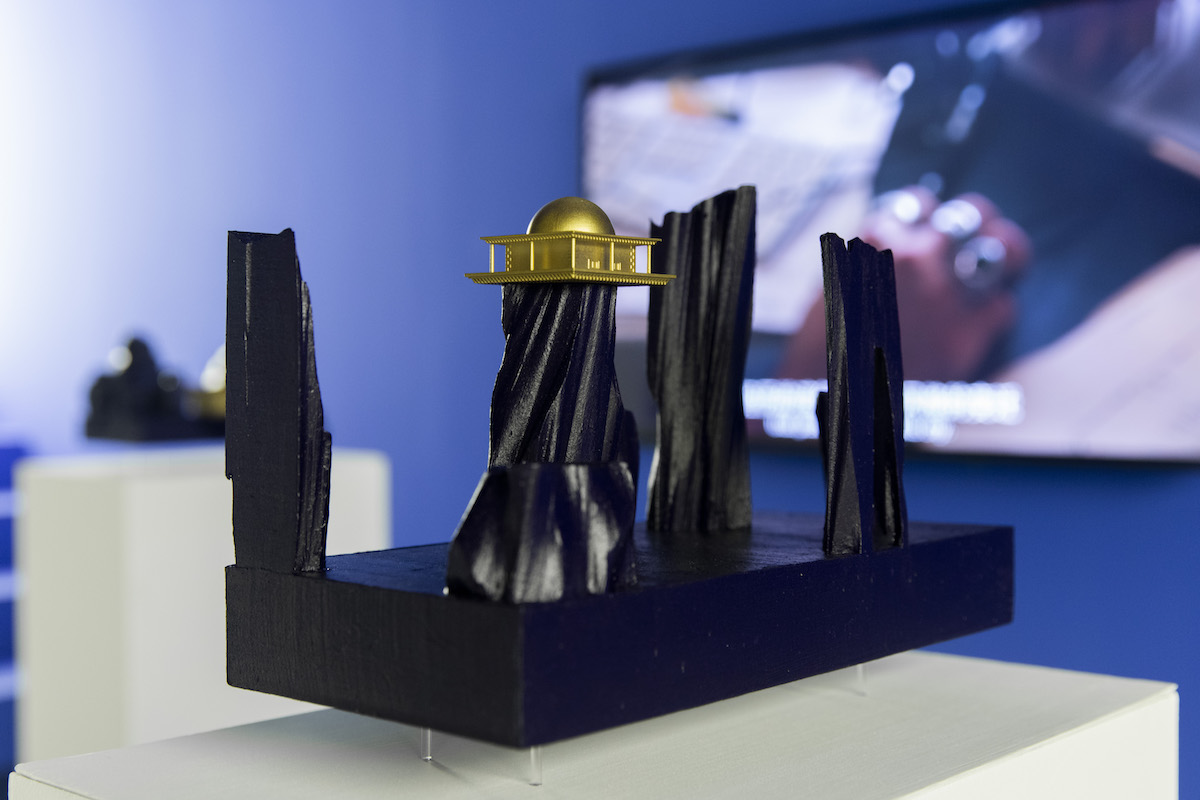

比利时艺术家 Cédric Van Parys 呈现着自己在上海驻留期间创作的《进步纪念碑》。他从地图上选出上海各行政区中心位置的建筑物,随后实地考察,借助细致拍摄等手段详细记录了这些建筑物顶部外观,再通过建筑建模、3D打印等技术将它们制作成金色的微缩模型,并一一配上了充满科幻感的黑色基座。这些迷你结构未必都来自地标建筑, 除了一个上海居民基本都眼熟的写字楼屋顶(实体位于静安寺附近),另外两个结构颇具普适性:一个是带着罗马柱的意式门廊,另一个则是穹顶,仿佛截取自西方的宗教建筑——这些结构在世界任何角落都可能出现,没什么“上海特色”。“我没有刻意强调或淡化建筑的「中式」或「国际化」特征,随机入选的建筑在外观上的殊异恰巧印证了实践的丰富性。上世纪九十年代初,上海的经济开启高速增长,建筑领域也随之出现了各式各样的大胆尝试,这些楼房像是传统意义中的纪念碑,代表了其中社会群体的记忆和身份,也是社会进步的一个侧写。”Van Parys 解释道。

Cédric Van Parys,《进步纪念碑》系列装置及纪录片,2017年

Cédric Van Parys,《进步纪念碑》系列装置及纪录片,2017年。除了静安寺某写字楼的标志性屋顶,《进步纪念碑》系列中的屋顶结构多不具备“上海特色”。

来到展览尾声,最后一件作品涉猎的话题或许跟“技术”和“人本”都不太相近,而是探讨着艺术活动中更为广泛的“观看”和“参与”之辩。在一个单独辟出的展厅,艺术家殷漪将带来30场一对一表演项目《真身》。殷漪在场地陈列着各式各样的“声音设备”:钢琴、八音盒、节拍器、打击垫、别具年代感的闹钟和收音机,还有各类叫不上名字小玩意儿……在这些器械之间,艺术家要使用哪一件、他将如何使用,在表演之前都是未知——演出内容将在艺术家与观演者面对面交流的过程中当场确定,类似中医问诊的“一人一方”。此外,表演前后还设有多种机制和延展。譬如,席位不能网上预定,观演者需要亲身跑一趟场馆,与艺术家签订观演协议(双方不见面,由第三方进行协调),双方还要各自缴纳500元保证金,万一有“放鸽子”的情况出现,保证金将用作给予对方的补偿。在这件作品的构建中,观演者不再是被动接收,而是共同参与了作品的诞生,在其中留下“真身”的痕迹。殷漪希望这样的交互能将艺术引入公共领域,让表演者和观演者的肢体、意识、情绪、甚至人生经验都与整个事件同步在场,建立起一次共振。

截至发稿,我暂未有幸观摩殷漪的一对一表演。不过即便能抢到名额,我大概也不会预约,想到跟陌生人首次见面就要来一场单独表演,我应该会十分尴尬,再加上表演内容无法预测,其中的紧张气氛可能跟自己独占一个考场的感觉差不多。不知策展人把这件表演作品用作压轴是否有意总结并提升整场展览中涉及“陌生”的不安——要克服这种陌生,才能打开通往新世界的大门。或许《真身》与整场展览、乃至东昌弈空间意图传达信息是一致的:变迁以及其中不断出现的“陌生”是每个人、每个时代都必须经历的东西,“认知新能力”的养成,才应该是我们对变迁的积极反应。我猜想,开幕展英文题目中的“Kind Steanger”是新场馆的拟人化影射:老电影院带着全新面貌归来,成了一个陌生人;然而,内在的历史温情是无法剥离的,他再次现身的目的也始终充满着善意,无非是给周围的群众带去文化上的滋养,哪怕只是饭后散步来这里汲取了一丁点儿启发,那便是上海话里的“交关好”了。

殷漪,《真身》,2019年,制作人:田丹妮,一对一表演,共计30场,表演时常约40分钟,本作品由 UNArt 艺术中心委托制作。殷漪在表演场地陈列的声音设备

展览《可善的陌生》将在UNArt艺术中心展出至 10 月 20 日。地址:上海市浦东新区南泉北路150号。

在下方浏览更多展览现场图片:

改造一新后的东昌弈空间

“可善的陌生”展览现场,除特别注明外,本文图片均由东昌奕空间提供

每逢新展开幕,场馆周边密集出现的观众大多特征明显,不难辨认出艺术家、画廊主、媒体记者等角色;但附近居民普遍没有太大热情,对场馆里的热闹视而不见——毕竟艺术什么的跟日常生活关系遥远。

这回却不大一样:东昌弈空间重新向公众开放的前一天(媒体预览日),场馆门口聚集着不少围观群众,眼神里充满期待。这里已经装修了五年,它的前身是建成于 1954 年的东昌电影院,也是浦东的第一家电影院。虽然如今已被陆家嘴林立的高楼淹没,曾经的它占据着浦东最繁华的区域,一度是周边居民的文化和娱乐中心,承载着好几代人的青春记忆。和它阔别多年的老邻居都好奇,再次揭幕时,这里将变成什么模样。

历史中的东昌电影院

进馆前,我看到两位电视台记者正在采访在场外的老街坊,等电梯时又偶遇了她们,于是问了问附近居民对这里的期待。记者叹了口气,说:“唉,采到的片段都不方便播,有个爷叔说,政府在这里弄个新东西,以后地价又好上去了。”

对新场馆持观望态度的不只有老街坊,东昌弈空间对艺术界的朋友们来说也不失新颖与陌生。场馆包含了功能上相去甚远的两个部分:除了推广艺术文教的 UNArt 艺术中心,还有一个承办专业赛事的电竞厅。艺术和电竞,这两个空间的受众有无重合部分?把它们放在一起能否互增流量?答案有待检验,不禁想象一番,二次元深度宅和文艺男女青年同框的画面还蛮好玩的。

影院原本的放映厅被改造成了电竞厅

无可否认的是,越来越多当代艺术家正在借鉴游戏设计里的思维与方法,创作中不乏交互、算法以及游戏场景的影子,UNArt 开幕展《可善的陌生》就囊括了若干件此类作品:德国艺术工作室 onformative 用算法生成了缓缓流淌的河水,模拟着大自然中的河流对地表的侵蚀,背景里传来人工智能创作的音乐,视听组合很是迷幻(装置《蜿蜒之河》);在 RMBit 人民比特的 CG 动画作品《迷失在图像中无法返回…》前驻足,感觉像被吸入了没有终点的探险类单机小游戏,只能在虚幻无际的信息图像中漫无目的地漂浮。这两件作品都位于一层展厅,该层的其他展品也以数字、录像等新媒体创作居多,配合以青灰色的展览空间,仿佛是策展人对古早电脑游戏里低分辨率场景的有意模拟。

展览现场,一层展厅模拟着古早电脑游戏里的场景

展览现场,竖版装置中流淌着 onformative 用算法生成的河流图像

整场展览的构建基于一个虚构的未来:故事主角是生活在“新时代”某种生命体,参展作品都属于它的艺术收藏。到了二层空间,这一背景叙事变得更为明显,展厅是“公寓”里的一个个“房间”,宝蓝色墙壁和密集的植物进一步增加了这里作为居住空间、而非美术馆白盒子的体验感。以“可善的陌生”为题,策展人颜晓东和龙星如试图反映、回应技术革命加速背景下当代人类社会的新情境——人们不再执拗于过去对“人本”和“技术”的二分法观点,而将二者视作动态历史洪流中共存、平衡的两个角色。纵观整场展览,“人本”和“技术”不断杂糅,又互相拉锯,在这种语境里诞生的艺术图像不乏日常感,同时也掺夹着超越日常的诡谲,陌生与熟悉的边界变得模糊不清。

展览现场,宝蓝色的墙壁和葱郁的植物营造出“公寓”般的展览空间

展览现场,宝蓝色的墙壁和葱郁的植物营造出“公寓”般的展览空间

一层展厅里的作品集中探讨着让人略感疏离的“技术”,二层则稍稍回归至大家更为熟悉的“人本”,其中的不少作品跟上海有着联系,个体经验与集体记忆在城市背景中交织不断。胡介鸣带来了创作于 2008 年的黑白摄影《儿子》:创作场景选取了外滩的一处制高点,上海的历史与当下在此汇集;艺术家年轻时常常来这里俯视、眺望城市,而在这幅摄影中,他把儿子安排在了自己原本的位置,自己则站在幕后凝视一切,平添“上帝视角”下时空交错的奇妙(更有趣的是,影像中的少年胡为一如今也成了一名艺术家;作品诞生11年后,它在 UNArt 的现身涵盖了个体、时间、城市的多重纠葛)。

胡介鸣,《儿子》,2008年。“可善的陌生”展览现场,UNArt艺术中心。由艺术家及香格纳画廊提供。图片由 UNArt 艺术中心惠允。

比利时艺术家 Cédric Van Parys 呈现着自己在上海驻留期间创作的《进步纪念碑》。他从地图上选出上海各行政区中心位置的建筑物,随后实地考察,借助细致拍摄等手段详细记录了这些建筑物顶部外观,再通过建筑建模、3D打印等技术将它们制作成金色的微缩模型,并一一配上了充满科幻感的黑色基座。这些迷你结构未必都来自地标建筑, 除了一个上海居民基本都眼熟的写字楼屋顶(实体位于静安寺附近),另外两个结构颇具普适性:一个是带着罗马柱的意式门廊,另一个则是穹顶,仿佛截取自西方的宗教建筑——这些结构在世界任何角落都可能出现,没什么“上海特色”。“我没有刻意强调或淡化建筑的「中式」或「国际化」特征,随机入选的建筑在外观上的殊异恰巧印证了实践的丰富性。上世纪九十年代初,上海的经济开启高速增长,建筑领域也随之出现了各式各样的大胆尝试,这些楼房像是传统意义中的纪念碑,代表了其中社会群体的记忆和身份,也是社会进步的一个侧写。”Van Parys 解释道。

Cédric Van Parys,《进步纪念碑》系列装置及纪录片,2017年

Cédric Van Parys,《进步纪念碑》系列装置及纪录片,2017年。除了静安寺某写字楼的标志性屋顶,《进步纪念碑》系列中的屋顶结构多不具备“上海特色”。

来到展览尾声,最后一件作品涉猎的话题或许跟“技术”和“人本”都不太相近,而是探讨着艺术活动中更为广泛的“观看”和“参与”之辩。在一个单独辟出的展厅,艺术家殷漪将带来30场一对一表演项目《真身》。殷漪在场地陈列着各式各样的“声音设备”:钢琴、八音盒、节拍器、打击垫、别具年代感的闹钟和收音机,还有各类叫不上名字小玩意儿……在这些器械之间,艺术家要使用哪一件、他将如何使用,在表演之前都是未知——演出内容将在艺术家与观演者面对面交流的过程中当场确定,类似中医问诊的“一人一方”。此外,表演前后还设有多种机制和延展。譬如,席位不能网上预定,观演者需要亲身跑一趟场馆,与艺术家签订观演协议(双方不见面,由第三方进行协调),双方还要各自缴纳500元保证金,万一有“放鸽子”的情况出现,保证金将用作给予对方的补偿。在这件作品的构建中,观演者不再是被动接收,而是共同参与了作品的诞生,在其中留下“真身”的痕迹。殷漪希望这样的交互能将艺术引入公共领域,让表演者和观演者的肢体、意识、情绪、甚至人生经验都与整个事件同步在场,建立起一次共振。

截至发稿,我暂未有幸观摩殷漪的一对一表演。不过即便能抢到名额,我大概也不会预约,想到跟陌生人首次见面就要来一场单独表演,我应该会十分尴尬,再加上表演内容无法预测,其中的紧张气氛可能跟自己独占一个考场的感觉差不多。不知策展人把这件表演作品用作压轴是否有意总结并提升整场展览中涉及“陌生”的不安——要克服这种陌生,才能打开通往新世界的大门。或许《真身》与整场展览、乃至东昌弈空间意图传达信息是一致的:变迁以及其中不断出现的“陌生”是每个人、每个时代都必须经历的东西,“认知新能力”的养成,才应该是我们对变迁的积极反应。我猜想,开幕展英文题目中的“Kind Steanger”是新场馆的拟人化影射:老电影院带着全新面貌归来,成了一个陌生人;然而,内在的历史温情是无法剥离的,他再次现身的目的也始终充满着善意,无非是给周围的群众带去文化上的滋养,哪怕只是饭后散步来这里汲取了一丁点儿启发,那便是上海话里的“交关好”了。

殷漪,《真身》,2019年,制作人:田丹妮,一对一表演,共计30场,表演时常约40分钟,本作品由 UNArt 艺术中心委托制作。殷漪在表演场地陈列的声音设备

展览《可善的陌生》将在UNArt艺术中心展出至 10 月 20 日。地址:上海市浦东新区南泉北路150号。

在下方浏览更多展览现场图片:

改造一新后的东昌弈空间