孤军与坦克:《八佰》之外的故事

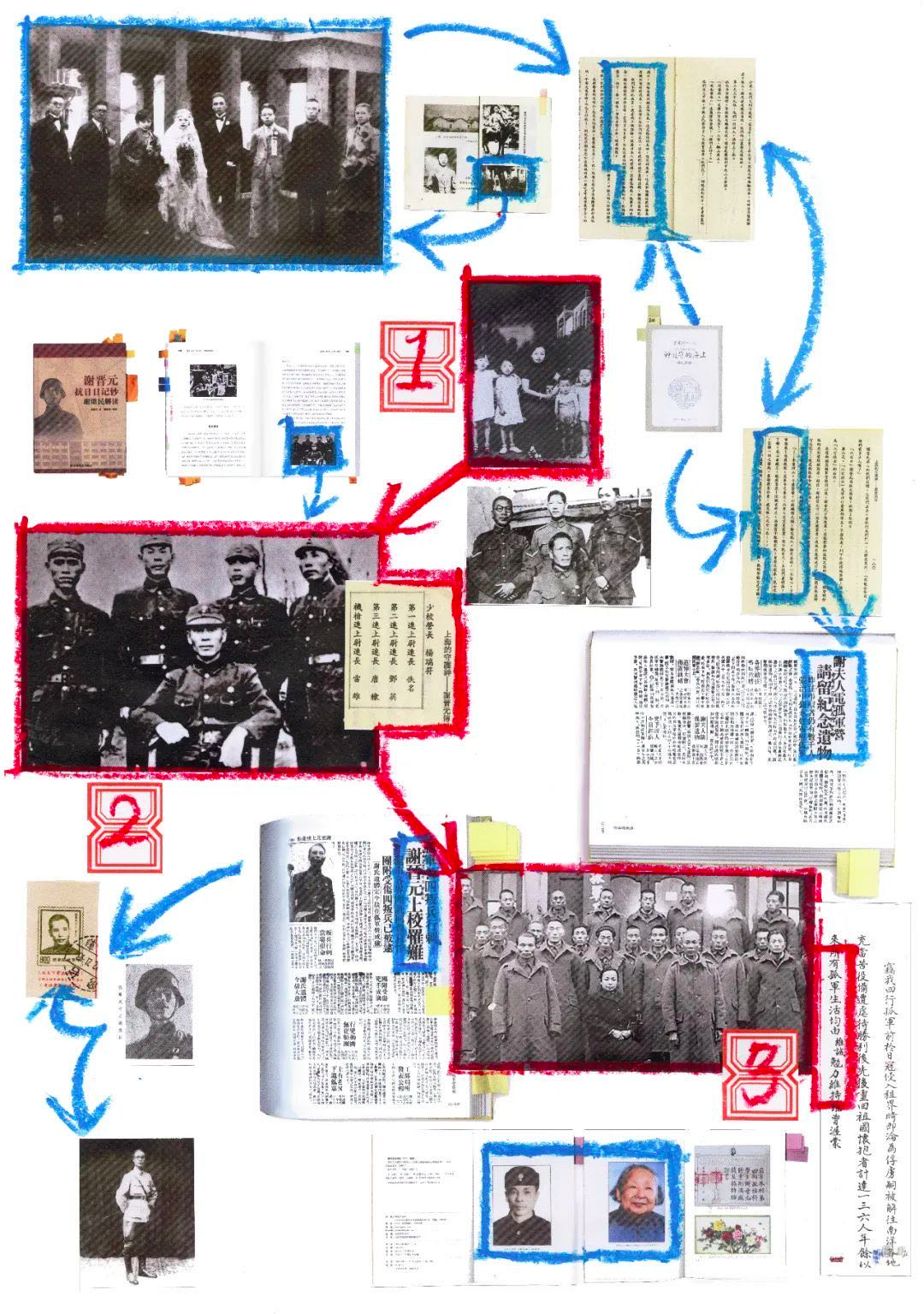

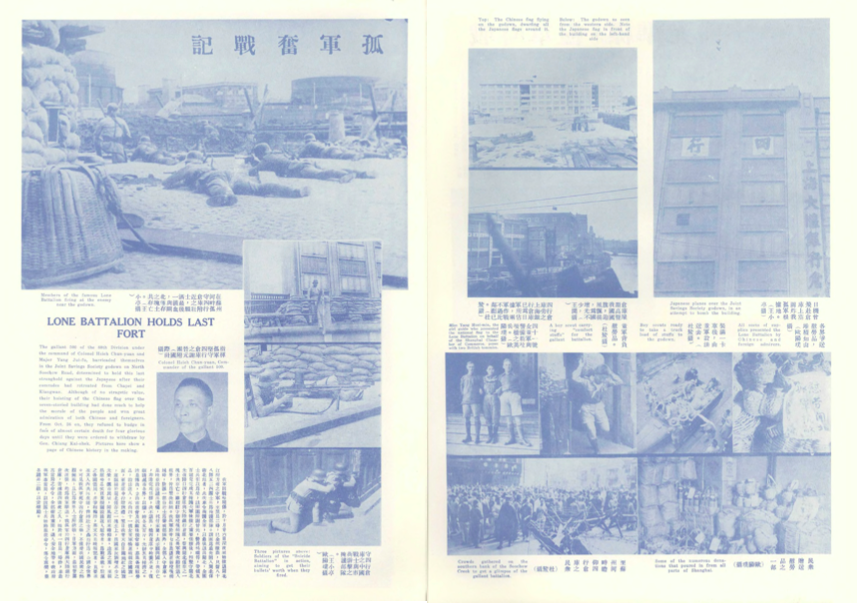

月初,泰康空间的文献展 《孤军与坦克》 经过半年多的筹备,在位于北京草场地艺术区的空间开幕。当时,正值电影 《八佰》 历经周折终于登陆院线,刚刚上映一周,还是朋友圈热议的话题。虽然这次文献展跟电影 《八佰》 并没有直接关系,但两者在主题上却有部分重合。后者围绕淞沪会战中的最后一役,充满传奇色彩的四行仓库保卫战展开,着重表现了国军战士们坚守上海的最后四天;而前者则以档案影像、文字和全新委任的艺术家作品,回顾了相对更完整的淞沪会战历史,并关注到战士们转移至租界 “孤军营” 之后的生活。从这个角度来说,展览也为这次电影提供了不少背景和延展资料。

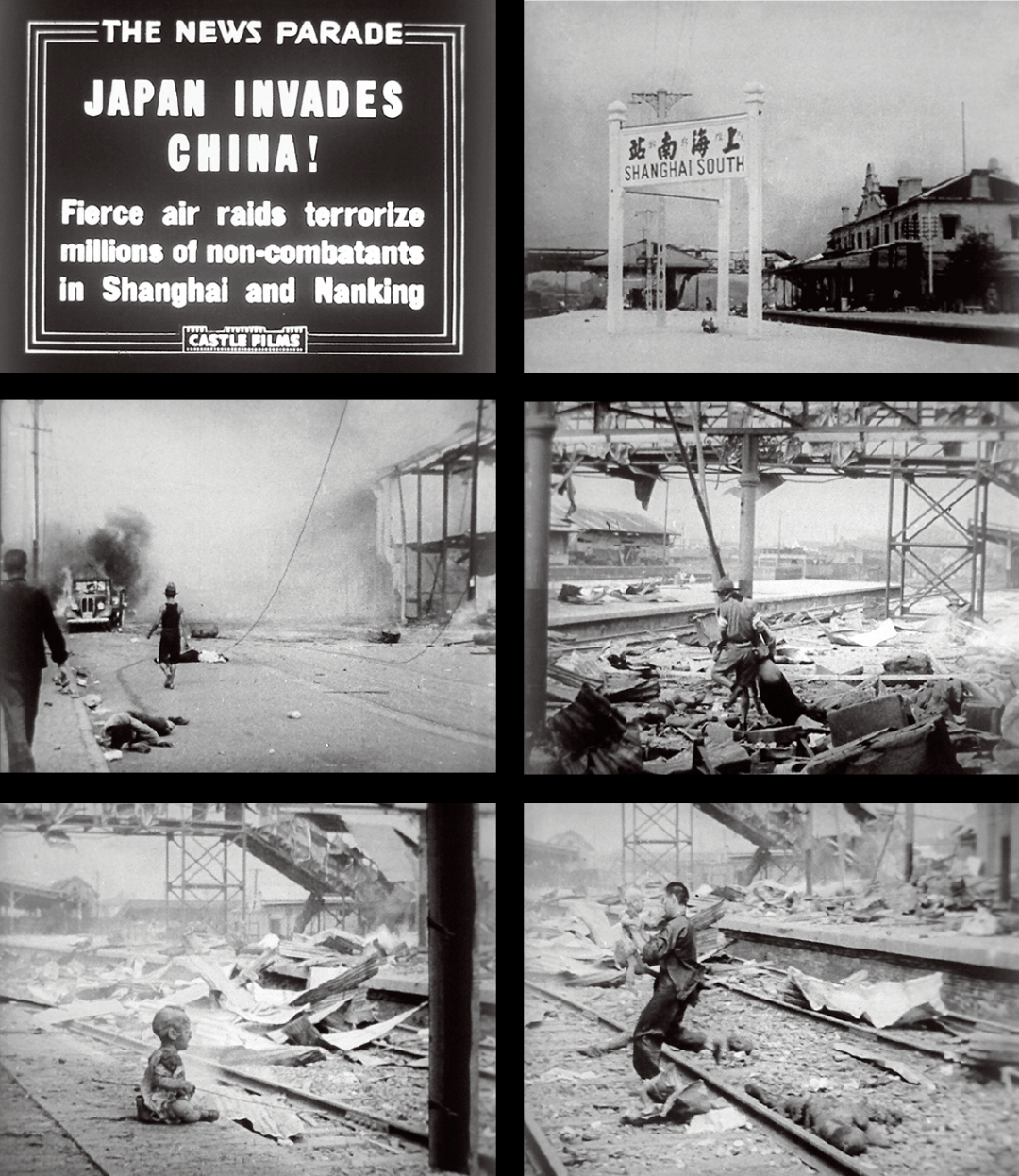

王小亭等,《世界新闻》新闻电影,16mm 胶片,1937 年 ©泰康收藏 TAIKANG COLLECTION。除特别注明外,本文图片均由泰康空间提供。

离开电影院的画面与声效,展览现场强迫人冷静下来。策展人胡昊在大量收集和阅读之后,按照两个单元 —— “中国维克斯” (坦克)和 “孤军营”(孤军)——组织了此次展览的文献和作品。作为一部院线电影,《八佰》 必然要对事件进行一些戏剧化的处理,也是因为如此,一部分舆论讨论集中在 《八佰》 到底有没有还原史实上。而在展览 《孤军与坦克》 中,观众很快就会怀疑 “史实” 到底是否存在。

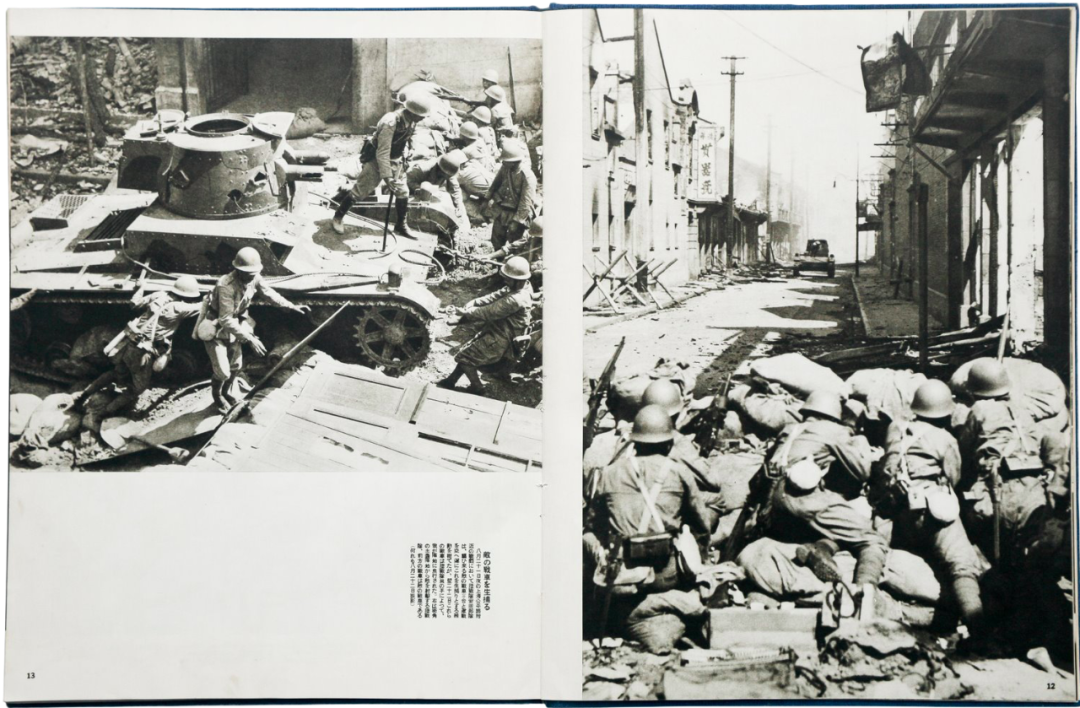

《日支战线写真》(第七报),1937 年,大阪:朝日新闻社,封面

王小亭,《良友》画报,上海:良友画报社,1937 年 12 月号,总第 132 期

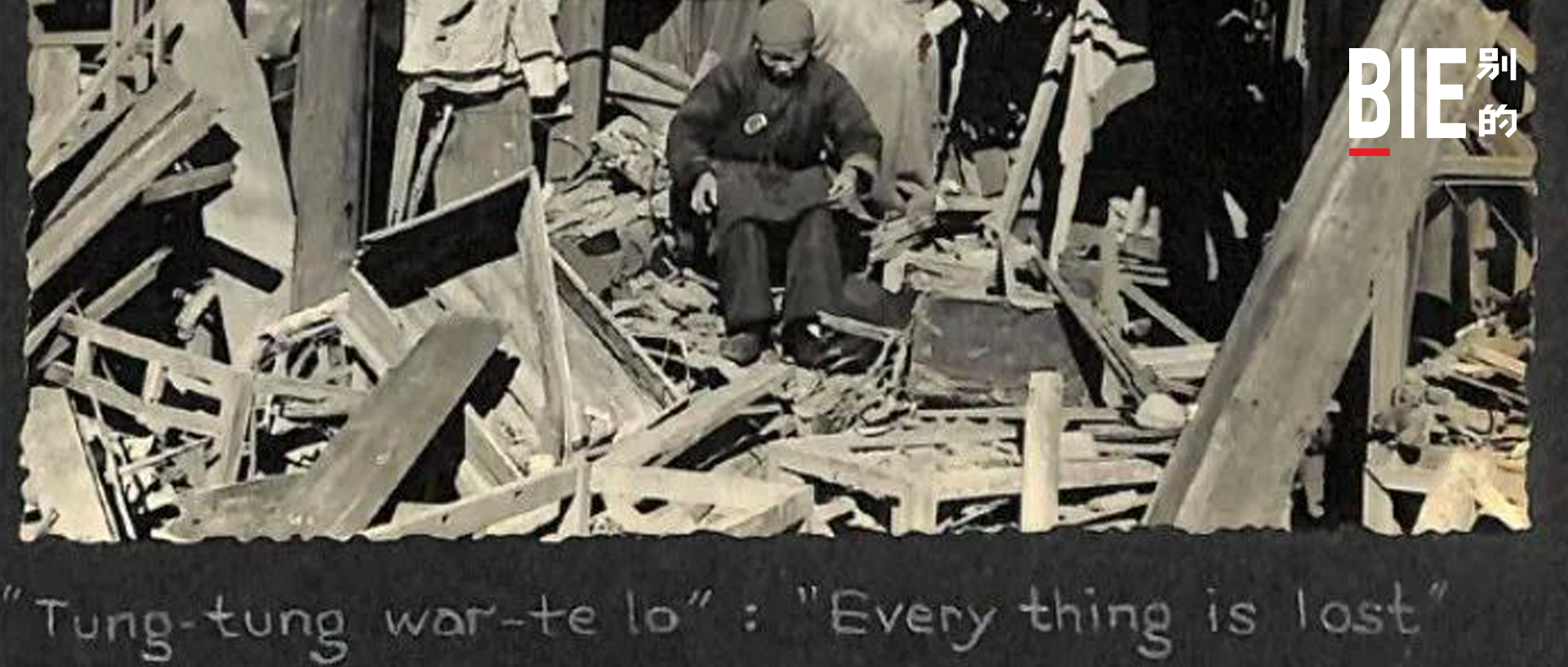

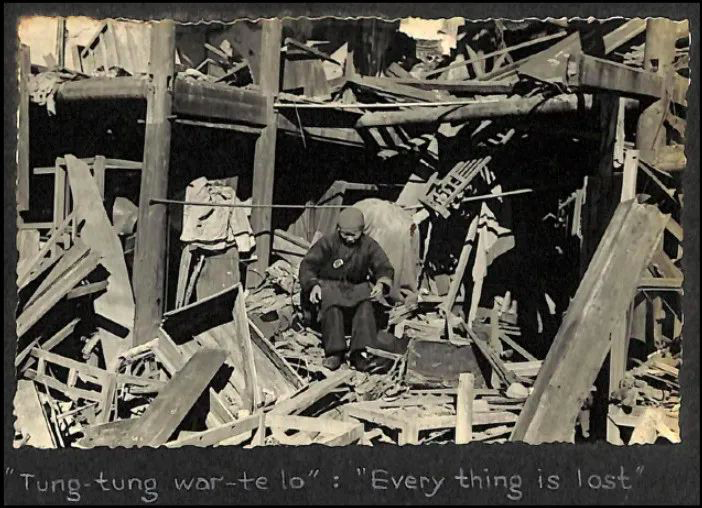

上海兆芳照相馆,“统统瓦特了:什么都没了”,淞沪会战全景记录相册(392 张),银盐纸基贴于黑卡纸上,1937 年 ©泰康收藏 TAIKANG COLLECTION

林舒,《被杀害的市民》(1 号),100 x 80cm,纸上炭笔,2020 年

林舒的纸上炭笔系列的灵感来自于泰康收藏的 “淞沪会战全景记录相册”。这本相册收录了很多被侵略者残忍杀害的国军士兵和平民的尸体,但无论是站在策展人的角度,还是想象中的观众角度,我都认为直接展示这些尸体照片并不能真的传达出战争的残忍。有时候,为了更加贴近真实,我们反而需要和某些所谓真实的外观保持距离,给自己留下可供想象的心理距离。当我第一次看到林舒完成的、长边达1米的绘画时,立刻意识到这些画作具有这样的特质。

刘张铂泷,Theatre of War(录像静帧),高清有声彩色单频道录像,时长待定,2020 年

刘张铂泷的录像作品《战争剧场》最初的起点是一部记录了 1937 年淞沪会战的新闻片。他在其中看到了一个堪称诡异的镜头:当中国的民众站在苏州河南岸公租界中遥望对岸的四行仓库时,他们身后的墙上印有一只巨大的眼睛,像是某种指涉了观看和被观看的隐喻符号。刘张从这里出发一路探索至诸如克劳塞维茨的《战争论》等材料,以一种意料之外、情理之中的方式重新读解了四行仓库保卫战。

于瀛,《建筑保卫建筑(之六):硝烟掠过西墙》,布面油画, 24.2 x 33.3cm,2020 年