充满北欧愁思的 “外国手工耿” 发明了八百万种凶器,只为了扎爆气球

Jan Hakon Erichsen 是一位来自挪威的行为艺术家。从2017年底开始,Jan 每天都会在社交平台上传拍摄摧毁不同物体的短视频或照片。视频中被摧毁的物体大多是气球,也有意大利面、香蕉、茶杯等其它日常物品。

Jan Hakon Erichsen

有两个最明显的特点使 Jan 的作品不同于普通的毁物视频:

一是他每次都会用一个新的精心设计的鲁布·戈德堡机械式的 “毁灭机器” 来摧毁这些日常物品。

二是 Jan 在视频中一点也显得不愤怒或狂躁,每次都会及其冷静地操作毁灭机器一步一步抵达毁灭的彼岸,同时非常注意对听力的保护。

即使爆开的只是气球,也要戴好保护听力的护耳

意面窗帘

香蕉切割机

方便面饼也没能幸免

截止今日,Jan 在 Instagram 上的688个帖子已经吸引了近50万的粉丝,许多观众都说他的 Destruction Diaries(毁灭日记)系列视频作品给人带来了一种奇怪的满足感。不过 Jan 对此却有不同的想法。在 Jan 的家乡北欧不成文地流行着一种心态和处事方式,在斯堪的纳维亚语中称为:“Nordisk tungsinn”,可以翻译成:“北欧愁思”,大概说的就是人要时刻惦记着生活中的沉重和挣扎。Jan 在之前的采访中曾说过,他并不介意自己的作品只给人们带来哈哈哈,但他希望有心的观众能够看到表皮下面的东西。

仙人掌头冠

采花大盗

其实在看多了 Jan 的作品后不难察觉到他的作品在荒诞和幽默下其实蕴含着一种冥冥之中的忧郁。尽管 Jan 制造的各种毁灭机器造型奇异、杀伤力时而小于5时而大于9000,但他每次都是用一种类似受困者的姿态来使用这些毁灭机器,一板一眼地按着设计好的步骤实施毁灭过程,而不是随心所欲地大开杀戒。

Jan 在使用这些毁灭机器摧毁物品的时候就好像一个普通人每天按部就班的生活:人们每天按照惯例日复一日地重复昨天做过的事,却丝毫没有意识到在这按部就班之间逐渐造起了一台隐形的毁灭机器,于某时某刻在无形之间不知不觉地就毁掉了生活中的一些东西。

好似日常挣扎,毁灭也是无可奈何的选择

我采访了 Jan,让我们看看这位毁灭艺术家的灵感来源和对其作品的看法吧:

BIE别的:请先自我介绍一下!

Jan:我是一名来自挪威的艺术家,主要的作品形式是视频、行为艺术和雕塑。2004年我在奥斯陆的挪威国家艺术学院毕业,之后就一直在奥斯陆这座城市中进行创作。最初我的作品主要发布于传统的画廊和博物馆,但是最近我开始专注于将自己的作品发在网上。

大胡子

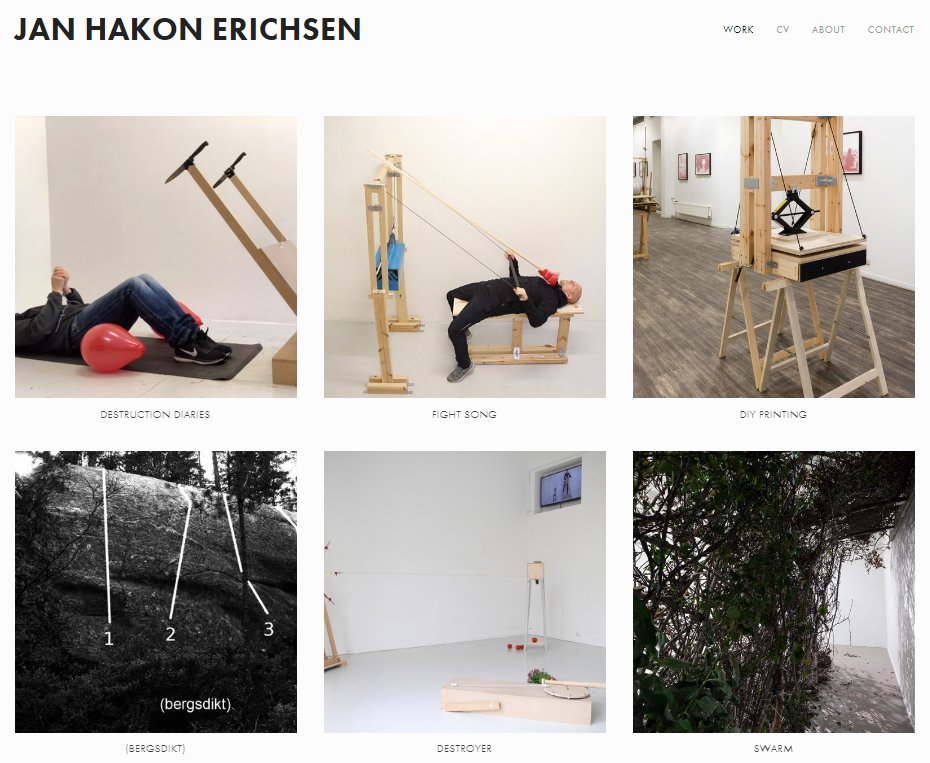

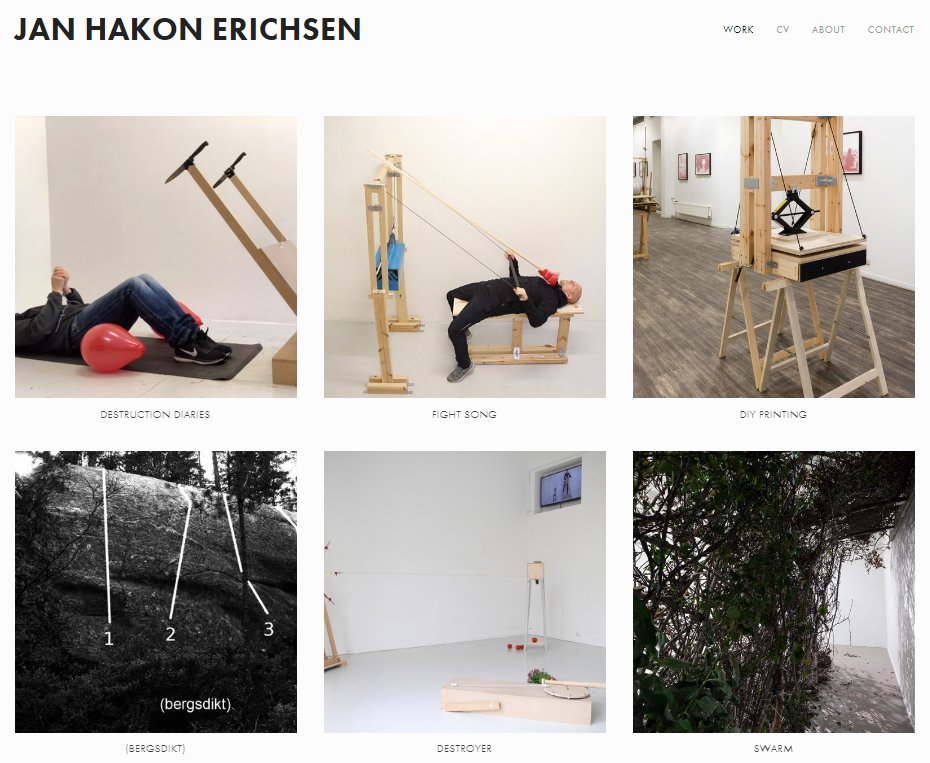

在 Jan 的个人网站上可以看到毁灭日记以外的其它艺术作品

我实在忍不住想问:你一共摧毁了多少个气球,数过吗?

我没有数过到底有多少个气球牺牲在我手中了。我一般会去批发气球,一次买100个装的大包,每个月大概会用掉一到两大包吧。

气球终结者的 “恐惧之塔”

你最大的灵感来源是什么?

我的灵感来自于行为艺术和视频艺术的先驱们,比如 Bruce Nauman、Chris Burden 和 Rebecca Horn。我目前所做的其实这些先驱们都做过了,我只不过是将它们与我们这个时代的流行在线视频文化融合了起来。

Face Time

我发现很多 fo 你的人都会说你的作品看完了后有种 “奇怪的满足感”。这是你原本的意愿吗?当你将物品成功摧毁的时候你也会有与这些观众一样的感觉吗?

其实在初次看到人们给出这样的评价前我从没想过我的作品会给人这样的感觉。但是现在我会利用这种感觉,使其成为我作品的一部分。如果摧毁的过程不成功,我的确会感到挫败感。所以说我觉得我现在搞破坏的时候跟观众的感觉是相同的了!

粉丝投递的摧毁方案,Jan 将其实现了

你的各种毁灭机器的点子是随机出现在你脑中的吗?还是说你需要系统化地实验才能获得这些点子?

尽管很多观众们可能觉得我的视频中出现的点子都是杂乱又随机的,但我确实得经过持续的构思和实验后才能获得可用的方案。

也许真的需要不少头脑风暴才能造就这台毁灭机器的诞生

你在视频中显得很冷静,毁灭的过程仿佛一个受困者日复一日的挣扎。刚才我们说过的 “北欧愁思” 是影响你创作的一个因素吗?

我觉得你说到点上了。除了表面上的荒诞和可笑,在我的作品下面蕴藏着很多苍凉和忧郁的情绪。用这些精心设计的机器来摧毁物品的时候往往只需要轻轻那么一推或者轻轻那么踢上一脚。不经意之间物品就这样被摧毁了,可同时我本人也会被置入危险之中,这确实有那么一点黑暗的感觉在里面。每天在生活中的挣扎确实会对我的创作有着很大的影响。

要时刻惦记着生活中的挣扎

如果你的 “毁灭日记” 系列是音乐的话,它会是哪个流派的呢? (别说就是 “Pop!”)

光听声音来说的话,我觉得应该就是 “Pop” 没跑了。我经常会觉得我的作品应该属于那种比较 lo-fi 的独立摇滚场景中的一部分。我的装置经常都是勉强才能工作,造得也不太牢固,距崩坏往往只有一步之遥,这就跟听恐龙二世(Dinosaur Jr.)或者人行道乐队(Pavement)演奏作品时那种差点就搞砸了的感觉很相似。

香蕉布鲁斯”:常被捣毁的香蕉在这集中反串做了毁灭机器的 “利刃”

在未来你有没有做个带有复杂剧情的短片或电影的计划?比如把你那些毁灭装置都放在电影里?

我从没有对在作品中构造叙事这件事产生兴趣,所以与其说在我的作品中会出现复杂的剧情,不如说那些毁灭机器的构造会变得越来越复杂吧。

银色独角兽之梦,是不是比某电影中的那个折纸更具象了

未来你有没有什么超越性的计划?

目前我只是想继续自己所做的事,我会把精力集中在扩展使用的材料上,也会扩展毁灭机器的设计。但同时我觉得也许应该去尝试一下在观众面前现场演出。

盯着会儿吧,别跟着使劲

Jan Hakon Erichsen 是一位来自挪威的行为艺术家。从2017年底开始,Jan 每天都会在社交平台上传拍摄摧毁不同物体的短视频或照片。视频中被摧毁的物体大多是气球,也有意大利面、香蕉、茶杯等其它日常物品。

Jan Hakon Erichsen

有两个最明显的特点使 Jan 的作品不同于普通的毁物视频:

一是他每次都会用一个新的精心设计的鲁布·戈德堡机械式的 “毁灭机器” 来摧毁这些日常物品。

二是 Jan 在视频中一点也显得不愤怒或狂躁,每次都会及其冷静地操作毁灭机器一步一步抵达毁灭的彼岸,同时非常注意对听力的保护。

即使爆开的只是气球,也要戴好保护听力的护耳

意面窗帘

香蕉切割机

方便面饼也没能幸免

截止今日,Jan 在 Instagram 上的688个帖子已经吸引了近50万的粉丝,许多观众都说他的 Destruction Diaries(毁灭日记)系列视频作品给人带来了一种奇怪的满足感。不过 Jan 对此却有不同的想法。在 Jan 的家乡北欧不成文地流行着一种心态和处事方式,在斯堪的纳维亚语中称为:“Nordisk tungsinn”,可以翻译成:“北欧愁思”,大概说的就是人要时刻惦记着生活中的沉重和挣扎。Jan 在之前的采访中曾说过,他并不介意自己的作品只给人们带来哈哈哈,但他希望有心的观众能够看到表皮下面的东西。

仙人掌头冠

采花大盗

其实在看多了 Jan 的作品后不难察觉到他的作品在荒诞和幽默下其实蕴含着一种冥冥之中的忧郁。尽管 Jan 制造的各种毁灭机器造型奇异、杀伤力时而小于5时而大于9000,但他每次都是用一种类似受困者的姿态来使用这些毁灭机器,一板一眼地按着设计好的步骤实施毁灭过程,而不是随心所欲地大开杀戒。

Jan 在使用这些毁灭机器摧毁物品的时候就好像一个普通人每天按部就班的生活:人们每天按照惯例日复一日地重复昨天做过的事,却丝毫没有意识到在这按部就班之间逐渐造起了一台隐形的毁灭机器,于某时某刻在无形之间不知不觉地就毁掉了生活中的一些东西。

好似日常挣扎,毁灭也是无可奈何的选择

我采访了 Jan,让我们看看这位毁灭艺术家的灵感来源和对其作品的看法吧:

BIE别的:请先自我介绍一下!

Jan:我是一名来自挪威的艺术家,主要的作品形式是视频、行为艺术和雕塑。2004年我在奥斯陆的挪威国家艺术学院毕业,之后就一直在奥斯陆这座城市中进行创作。最初我的作品主要发布于传统的画廊和博物馆,但是最近我开始专注于将自己的作品发在网上。

大胡子

在 Jan 的个人网站上可以看到毁灭日记以外的其它艺术作品

我实在忍不住想问:你一共摧毁了多少个气球,数过吗?

我没有数过到底有多少个气球牺牲在我手中了。我一般会去批发气球,一次买100个装的大包,每个月大概会用掉一到两大包吧。

气球终结者的 “恐惧之塔”

你最大的灵感来源是什么?

我的灵感来自于行为艺术和视频艺术的先驱们,比如 Bruce Nauman、Chris Burden 和 Rebecca Horn。我目前所做的其实这些先驱们都做过了,我只不过是将它们与我们这个时代的流行在线视频文化融合了起来。

Face Time

我发现很多 fo 你的人都会说你的作品看完了后有种 “奇怪的满足感”。这是你原本的意愿吗?当你将物品成功摧毁的时候你也会有与这些观众一样的感觉吗?

其实在初次看到人们给出这样的评价前我从没想过我的作品会给人这样的感觉。但是现在我会利用这种感觉,使其成为我作品的一部分。如果摧毁的过程不成功,我的确会感到挫败感。所以说我觉得我现在搞破坏的时候跟观众的感觉是相同的了!

粉丝投递的摧毁方案,Jan 将其实现了

你的各种毁灭机器的点子是随机出现在你脑中的吗?还是说你需要系统化地实验才能获得这些点子?

尽管很多观众们可能觉得我的视频中出现的点子都是杂乱又随机的,但我确实得经过持续的构思和实验后才能获得可用的方案。

也许真的需要不少头脑风暴才能造就这台毁灭机器的诞生

你在视频中显得很冷静,毁灭的过程仿佛一个受困者日复一日的挣扎。刚才我们说过的 “北欧愁思” 是影响你创作的一个因素吗?

我觉得你说到点上了。除了表面上的荒诞和可笑,在我的作品下面蕴藏着很多苍凉和忧郁的情绪。用这些精心设计的机器来摧毁物品的时候往往只需要轻轻那么一推或者轻轻那么踢上一脚。不经意之间物品就这样被摧毁了,可同时我本人也会被置入危险之中,这确实有那么一点黑暗的感觉在里面。每天在生活中的挣扎确实会对我的创作有着很大的影响。

要时刻惦记着生活中的挣扎

如果你的 “毁灭日记” 系列是音乐的话,它会是哪个流派的呢? (别说就是 “Pop!”)

光听声音来说的话,我觉得应该就是 “Pop” 没跑了。我经常会觉得我的作品应该属于那种比较 lo-fi 的独立摇滚场景中的一部分。我的装置经常都是勉强才能工作,造得也不太牢固,距崩坏往往只有一步之遥,这就跟听恐龙二世(Dinosaur Jr.)或者人行道乐队(Pavement)演奏作品时那种差点就搞砸了的感觉很相似。

香蕉布鲁斯”:常被捣毁的香蕉在这集中反串做了毁灭机器的 “利刃”

在未来你有没有做个带有复杂剧情的短片或电影的计划?比如把你那些毁灭装置都放在电影里?

我从没有对在作品中构造叙事这件事产生兴趣,所以与其说在我的作品中会出现复杂的剧情,不如说那些毁灭机器的构造会变得越来越复杂吧。

银色独角兽之梦,是不是比某电影中的那个折纸更具象了

未来你有没有什么超越性的计划?

目前我只是想继续自己所做的事,我会把精力集中在扩展使用的材料上,也会扩展毁灭机器的设计。但同时我觉得也许应该去尝试一下在观众面前现场演出。

盯着会儿吧,别跟着使劲