我失去了我的乳房,然后呢?

上海瑞金医院的三楼廊柱是粉色的,等候区挤满各地慕名而来的患者,绝大多数是女性。上午十点在挂号机上取一个当日门诊号的话,你的前方约有 160 位候诊者,预计等待时间,挂号单显示约 185 分钟。

这大约 3 小时的等待里,你将看到大屏闪过一个又一个名字,专家号牌通常最先叫到,排凳上聚作一团的人会短暂停止她们的唠嗑,很快其中一位站起来,走向候诊台。夏天里,她们许多也戴着宽檐帽,套着罩衫,背着双肩包,手里是一叠厚厚单据,她们刚刚所聊的大多也是那些单据上的内容。

于是我开始一段心情复杂的观察和等待,既盼着临界点快来,又希望它永远别来。胡思乱想是一定的,定期疼痛或者不小心按压到包块时,我会想自己是否中彩,会不会下一次检查它就变成了“那个”?偶尔失眠翻滚时也会想,听说发展成“那个”的话,睡觉姿势会被影响,翻身都会成为问题,早晨起床手臂也会无法举起,到时候该怎么办?

这些“怎么办”都还太小了。对我而言只是想象的事情,已经真实降临到了几百万女性的生活当中。根据中国科学院上海生命科学研究院等机构发布的报告,在我国,乳腺癌每年新发病例大约为 30 万例,2020 年这一数字为 41 万例,新发增长速度约为发达国家两倍,发病率位列女性恶性肿瘤之首。

另有一项最新研究数据显示,2020 年全球乳腺癌新发病例 226 万例,超过了肺癌的 220 万例,成为全球第一大癌。乳腺癌的治愈率相较其他癌症是高的,科普博主李治中在自己的专栏中提到,未来患癌的人一定会越来越多,但是因为癌症死去的人一定会越来越少。这才是我们当下所面临的难题。

失乳的女性,图片来源:Facebook @Rj Femina

“带癌生存”、“带癌生活”的人群基数在变大,医院不会是故事的终点,很多个“怎么办”会逐渐从医生那里回到每个患者身上。答案得由自己来写了。

而这一定不会只是患者自己的事情,尤其是当疾病牵涉“乳房”时。

手术之后,我应该穿什么?

工作速记,拍摄者:毛衣

内衣是一个极其考验契合度的单品,即使不是对于病患,而是对于普通人来说,找一件完美的胸衣也是困难的。“罹患乳腺癌”这个概念可以笼统地罩住几十万女性,她们共同面临各种类型的乳癌亚分型、浩荡而漫长的治疗手段和类似的保乳困境,但特写推到每一个具体的患者身上,情况又总是不同的。

在中国,接近八成的乳腺癌患者在治疗时放弃保乳,这项数据在欧美日等国家则低于半数。多数患者会采用“改良根治术”,切除患侧全部乳腺组织,术后伤疤会自腋下延至胸前,皮肤将凹陷,可见肋骨。除了乳腺组织切除,大多数时候她们会同时接受一项被称为“腋窝淋巴清扫术”的手术以降低癌细胞转移,病友间讨论时爱用“刮淋巴”来指代它,淋巴清扫后易引起上肢活动受限、水肿、疼痛,以及腋窝周围的萎缩与凹凸不平。切除范围和淋巴清扫范围因人而异,部分女性会在余下漫长的时间里,拥有单独一侧乳房与一道横亘的伤口。

乳腺癌术后女性,图源来自网络

M 也是一位乳腺癌患者,她确诊时病情凶险,化疗后(M接受的是新辅助化疗-手术-放疗这个流程)即接受了双侧乳房切除。电话里 M 的声音轻柔但有力量,我问她,回想起来最难熬的瞬间都在哪些时候?她说,每个癌症病人最难的坎其实都是确诊那一刻,结论猛扑向一个生命进程仍在盛年的人,打击感是巨大的,但那之后她开始进入一种极度平静,因为生死考验在前,当发现还是有希望去往下治疗的时候,就没有日子是可以称为难熬的。

“其实我一开始是没有手术机会的,也没有机会去完成整个常规治疗,就跟所有的晚期病人一样,可能面对的都是姑息治疗。但是人体非常奥妙,人体是一个充满未知的构造,它每天都会有变化,只要还有希望。双侧全切的决定是医生做的,我为自己慢慢争取到了一个手术机会,从那开始就会变得越来越平静,然后你得到的消息就会越来越好。”说这段话时,M 平静得像是一碗水。

住院的那段时间,M 印象最深刻的是病床上的眼神。每天晚上,中国医学科学院肿瘤医院乳腺科的走廊上都会有等待手术的年轻女性压低声音在哭,她们对即将发生的事情有惊惧有不甘。而下了手术台的人拥有另一种眼神,生死坎迈过,她们会有坦然,以及一种对未来的思考或迷茫:手术之后我的新麻烦会有些什么?我应该穿什么?我的新生活会是什么样的?

失去乳房到底意味着什么?

“乳房对一个女人到底意味着什么?”这个问题还未被聊及足够多,我们已经开始承受失去乳房的困扰。生物课本会一本正经地告诉所有人,人类至今的所有演变进化都是“自然选择”或“性选择”的结果,而人类雌性乳房发展成如今的模样,从来就不是自然选择的结果。

无论如何,身体的一部分被外力拿走时,自我完整性的丧失是绝对的,生理心理皆是。面对缺失的乳房,少部分人会选择乳房再造,利用自体其他部位组织移植或是植入假体;另一部分则转向使用义乳。市面上对义乳的定义与宣传和义肢类似,即在最大程度上模拟人体正常乳房的形态与重量,佩戴后以维持患者术后的身体平衡,弥补心理缺失。

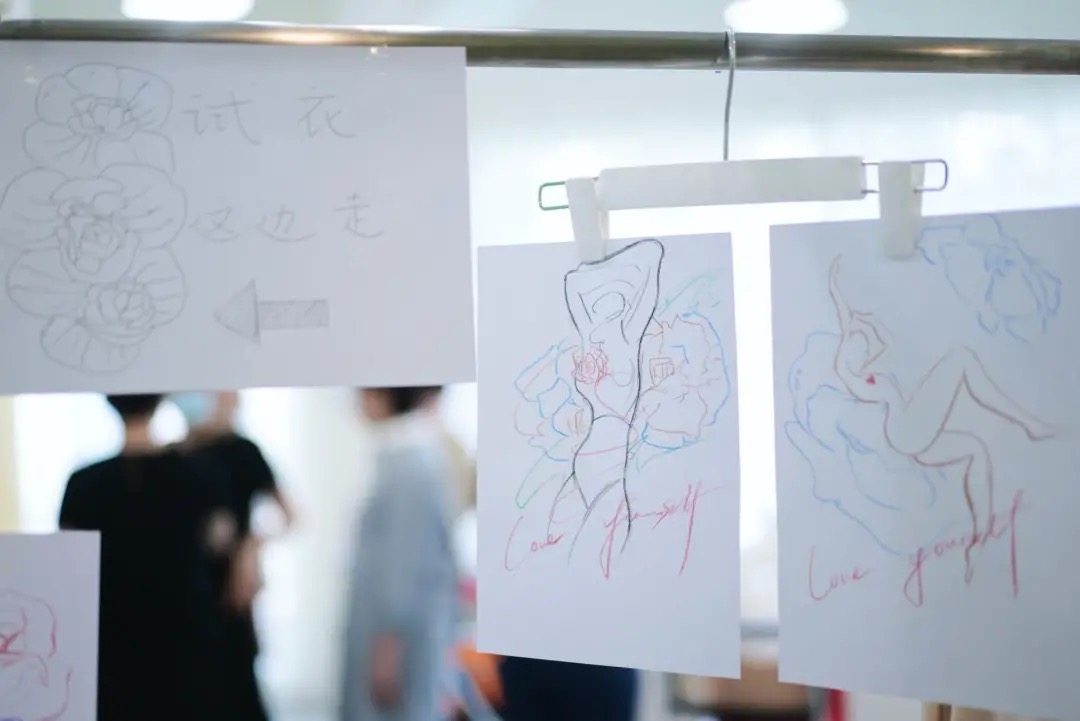

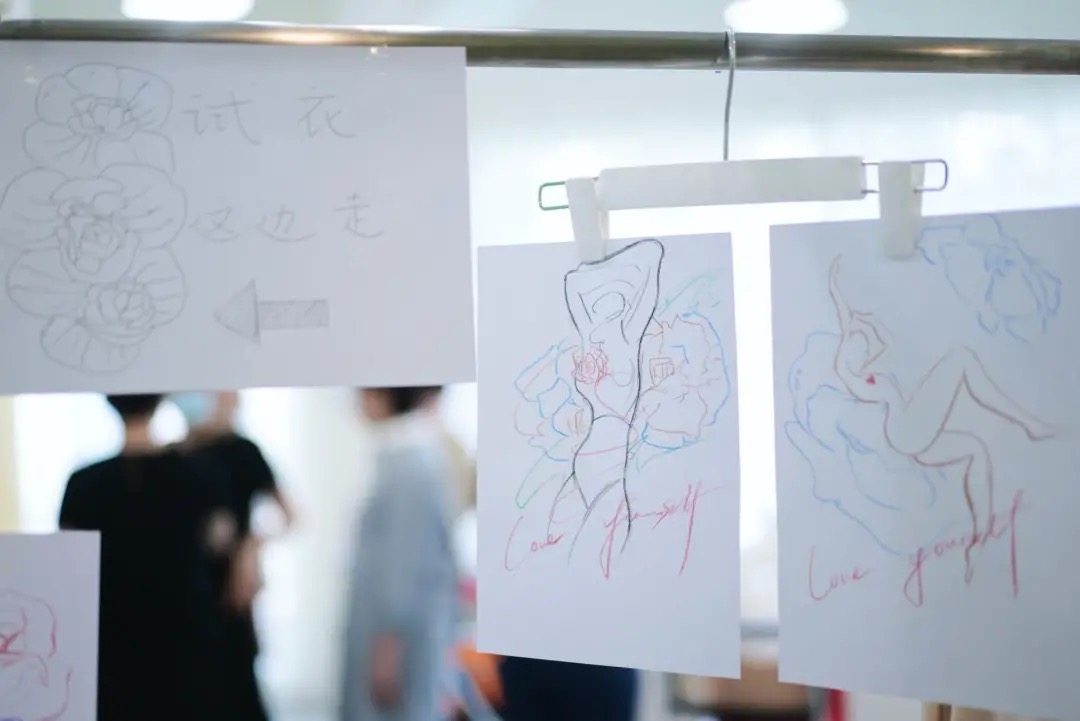

试衣现场的女性,拍摄者:毛衣

有人说手术后伴侣与自己都长期无法直视自己的上身,脱衣前、洗澡时她再也没有开过灯,家里长期弥漫一种说不出口的压抑;

有人提到游泳:手术后再也无法在更衣间内与人一同换衣,比基尼包裹下的左右不对称尤其明显。有人选择自己缝制夹层放置自制义乳,但下水后一边“乳房”会飘浮起来;还有人在夹层中放置滚珠,入水会吸水,出水后水滴会从滚珠群里慢慢滤出,造成小小的尴尬……

而 M 的朋友,内衣设计师于晓丹更早就开始了这项调研工作,早到 M 患病前。

设计新的内衣,丢掉义乳

故事的另一个主角是内衣设计师于晓丹,在国内,她最早是作为《洛丽塔》与雷蒙德·卡佛作品集的译者而为人所知的。二十年前她去往纽约学习服装设计,先后于诸多时尚品牌供职。创立了自己的品牌工作室后,她于 2018 年回到了北京。

太原试衣现场的于晓丹,于晓丹工作室供图

对她而言,第一波冲击来自于患友在文胸里的各式 DIY,填料有菜籽、绿豆、草纸、纱布,种种。那是 2019 年,一位在中国工作的美国医生向她发出邀请,为乳癌切除术后的中国女性设计一款内衣,她开始调研国内患者的状况,随后难过地发现,这些女性是被现代审美和现代工艺彻底遗忘的一群人。“有一部分患友因为有这个病,对现在文胸内衣发展到什么程度其实就不关心了。”并不是她们不想了解,而是市面上的确没有让她们有意愿去了解的内衣。由于乳癌发病年龄越来越提前,很多人经历切除手术时仍处于生命的盛年,仍然有社会责任要承担,也有社交和人际交往的需求,对于适合她们的内衣,她们实际上比任何时候都更渴望。”

有患友向她展示最近出院时被护士长推介的文胸,样子陈旧,说是十几年前的审美毫不为过。一位老太太在换衣时,脱下的文胸里面塞满层层叠叠的纱布。有的患友佩戴的文胸又厚又硬,伤口上被硌出一道道红印……

第二波冲击来自突然病发且病程较快的 M 。在去往南方做市场调研的路上,于晓丹收到她的短信:“我中奖了,可以给你当试衣模特了。”于晓丹把这件事当做这段使命的起点。

M 是美的,她原本就瘦削高挑;内衣是素白色,熨帖包裹在她身上。像是被生命恫吓过的人们重新被生命本身的美抚慰到。于晓丹说,之后改动的过程磨人,各种细节调试的复杂程度超出想象,但第一个试衣模特的第一眼永远刻在心里了,让她相信自己做的是一件无论如何都值得的事。

上海试衣活动现场,拍摄者:毛衣

内衣研发后期,于晓丹工作室在北京和上海举办了多场患友志愿者试衣活动,她从那些患友身上感受到更多的冲击。每一场活动,她们邀请患者见面,聊天询问诉求,后由于晓丹亲手为她们调试穿着。连续几日,从中午到晚上,于晓丹带着助理一件件配置、讲解。

M 和于晓丹都回忆到某个击中内心的试衣瞬间。那是北京的第一场试衣,室内阳光很好,来的人挺多,患友们围坐在一起聊天、分享家常。突然一位年纪大的姐姐脱掉了上衣,说“阳光太好了,我不穿衣服了哈”。刀口就那么坦然暴露在阳光下,大家坐在一起继续聊着天,好像什么都没发生。

京试衣活动现场,拍摄者:毛衣

此前针对患侧的许多设计都是围绕义乳进行的,不同的义乳品牌模样会有差异,但都在追求某种“逼真”的效果。比如有的义乳重达 800g;比如有的义乳上还有惟妙惟肖的假乳头和乳晕……这位患友的话却让于晓丹突然醒悟到,这些女性真的需要这样逼真的义乳吗?那之后,她的设计思路有了颠覆性的变化,内衣也就成了如今我们看到的样子。

她说,“丢掉义乳”,并不是让她们不戴那些模仿人体脂肪的硅胶材质假乳,而是丢掉强加给她们的某种观念。

M自己采访了许多女性患友,她说,“大部分的女性都是说,我们自己其实是很 ok 的,就没有健康的人所想象的那么大的反应,其实有时是别人不 ok 。对我们来说,仅仅是有一些新的麻烦要去解决而已,这样的麻烦对于每一个打着引号的正常的人来说其实是一样的。就是说,生存给每个人的所得所失是一样的。究竟那个麻烦对自己意味着什么,只有自己去弄清楚,然后自己去解决。”

跨过了死亡,然后呢?

JUAN的 家/最后一场试衣地点,拍摄:毛衣

轮流试衣时,JUAN 在客厅陪大家聊天,她提起自己参与几场下来的观察。北京场的患者相对更加年轻,许多都是独自前来;上海的年龄分布则更广,许多女儿们陪着妈妈来试衣。上海的女人精致爱美是出了名的,她们会在细节上更加挑剔。一位阿姨会在意文胸开口是否适合自己的低开衩V领裙,另一位则感叹内衣没法在健身时穿戴,但随后她说,肩带可以交叉扣,这样能搭配小吊带。

JUAN 记得有位快七十岁的阿姨也来试衣了,阿姨之前弹钢琴,气质出挑,当 JUAN 夸她美时,她说,不行了,我的身体自从生了病就没有用了。说到这里时,JUAN 感到异常难受——女孩无论什么年纪,对自身总是这样苛刻。她也见过对着镜子一直纠结于侧边空杯的阿姨,无论内衣尺寸如何合身,淋巴清扫后的凹陷都会使局部身体无法填满罩杯,JUAN 说,很难去责备,这样的偏执有时是对自己身体的一种心理障碍。

每集齐七八位,于晓丹会统一在桌面上介绍一遍这件内衣,顺带解决患者提出的个案问题。许多都已经被考虑到了:为手术后的敏感皮肤特制的患侧布料;为无法举起的上肢设计的前扣搭扣以及长于普通文胸的调节带;还有考虑到服药带来激素变化导致盗汗与体重起伏,设置多个轻薄的杯垫调节;也置备了更为稳定的患侧夹层……

上海试衣活动现场,于晓丹在讲解。拍摄者:毛衣

我问 JUAN,你听了这么多患者讲述的故事,觉得大部分乳癌的困扰是来自患者自身还是来自外界?外界困扰的施加者到底是身边家人多些还是周围环境多些?JUAN 说,很难讲,一部分当然是自身的心理认知,但家庭和环境的确影响巨大。来到这里的人,总是会提到切除后的生育问题和婆家相处问题,很多女性一患病就会担心丈夫或婆家会不会把自己踹掉抛弃,另外找一个女人生养孩子。

许多家庭破裂或是陷于孤地的患者都有非常类似的故事线。根据 M 的观察,离婚通常发生在确诊后不久。一位她认识的 30 岁女孩,5 月刚好领证结婚,10 月确诊乳腺癌,确诊那一刻至今,公婆再也没有主动联系过她。女孩花了整整一年消化和走出这件事,抗癌的过程中,这样的故事 M 听得太多了。

和电视剧不同,她们需要处理的巨大失去感由很多具体问题组合起来:首先当然是生命之忧,然后是身体一部分,家庭一部分,生活一部分……随后还有说起来有点文艺的“往后余生”。生命时间的每一秒对每个人而言是均等的,在医院里的放疗、化疗、手术只是一个阶段,等到开始稳定服药的时候,就像与癌细胞进入了某种长期对峙。拉锯途中,生活的问题会一一回来:丈夫调职、小孩升学、明年的房贷、母亲的养老院,这些还是一样。

没有人的以后能够一句话说完。

试衣告一段落前,于晓丹接到了患者电话,是一对来自山东的夫妇。他们说,手术后很多年没有出远门玩过了,今年打算出去度假,想要穿着方便的内衣去。有人追问,现在还在恢复身体,但以后想要健身、游泳、穿吊带裙,也会有合适的内衣推出吗?于晓丹说,会的。

“你(带癌)活成什么样,你就……”后半句暂时是未知而遥远的,所以让我们姑且为它打个问号,把这个问题留给每个人。

// 设计:冬甩

// 编辑:madi

上海瑞金医院的三楼廊柱是粉色的,等候区挤满各地慕名而来的患者,绝大多数是女性。上午十点在挂号机上取一个当日门诊号的话,你的前方约有 160 位候诊者,预计等待时间,挂号单显示约 185 分钟。

这大约 3 小时的等待里,你将看到大屏闪过一个又一个名字,专家号牌通常最先叫到,排凳上聚作一团的人会短暂停止她们的唠嗑,很快其中一位站起来,走向候诊台。夏天里,她们许多也戴着宽檐帽,套着罩衫,背着双肩包,手里是一叠厚厚单据,她们刚刚所聊的大多也是那些单据上的内容。

于是我开始一段心情复杂的观察和等待,既盼着临界点快来,又希望它永远别来。胡思乱想是一定的,定期疼痛或者不小心按压到包块时,我会想自己是否中彩,会不会下一次检查它就变成了“那个”?偶尔失眠翻滚时也会想,听说发展成“那个”的话,睡觉姿势会被影响,翻身都会成为问题,早晨起床手臂也会无法举起,到时候该怎么办?

这些“怎么办”都还太小了。对我而言只是想象的事情,已经真实降临到了几百万女性的生活当中。根据中国科学院上海生命科学研究院等机构发布的报告,在我国,乳腺癌每年新发病例大约为 30 万例,2020 年这一数字为 41 万例,新发增长速度约为发达国家两倍,发病率位列女性恶性肿瘤之首。

另有一项最新研究数据显示,2020 年全球乳腺癌新发病例 226 万例,超过了肺癌的 220 万例,成为全球第一大癌。乳腺癌的治愈率相较其他癌症是高的,科普博主李治中在自己的专栏中提到,未来患癌的人一定会越来越多,但是因为癌症死去的人一定会越来越少。这才是我们当下所面临的难题。

失乳的女性,图片来源:Facebook @Rj Femina

“带癌生存”、“带癌生活”的人群基数在变大,医院不会是故事的终点,很多个“怎么办”会逐渐从医生那里回到每个患者身上。答案得由自己来写了。

而这一定不会只是患者自己的事情,尤其是当疾病牵涉“乳房”时。

手术之后,我应该穿什么?

工作速记,拍摄者:毛衣

内衣是一个极其考验契合度的单品,即使不是对于病患,而是对于普通人来说,找一件完美的胸衣也是困难的。“罹患乳腺癌”这个概念可以笼统地罩住几十万女性,她们共同面临各种类型的乳癌亚分型、浩荡而漫长的治疗手段和类似的保乳困境,但特写推到每一个具体的患者身上,情况又总是不同的。

在中国,接近八成的乳腺癌患者在治疗时放弃保乳,这项数据在欧美日等国家则低于半数。多数患者会采用“改良根治术”,切除患侧全部乳腺组织,术后伤疤会自腋下延至胸前,皮肤将凹陷,可见肋骨。除了乳腺组织切除,大多数时候她们会同时接受一项被称为“腋窝淋巴清扫术”的手术以降低癌细胞转移,病友间讨论时爱用“刮淋巴”来指代它,淋巴清扫后易引起上肢活动受限、水肿、疼痛,以及腋窝周围的萎缩与凹凸不平。切除范围和淋巴清扫范围因人而异,部分女性会在余下漫长的时间里,拥有单独一侧乳房与一道横亘的伤口。

乳腺癌术后女性,图源来自网络

M 也是一位乳腺癌患者,她确诊时病情凶险,化疗后(M接受的是新辅助化疗-手术-放疗这个流程)即接受了双侧乳房切除。电话里 M 的声音轻柔但有力量,我问她,回想起来最难熬的瞬间都在哪些时候?她说,每个癌症病人最难的坎其实都是确诊那一刻,结论猛扑向一个生命进程仍在盛年的人,打击感是巨大的,但那之后她开始进入一种极度平静,因为生死考验在前,当发现还是有希望去往下治疗的时候,就没有日子是可以称为难熬的。

“其实我一开始是没有手术机会的,也没有机会去完成整个常规治疗,就跟所有的晚期病人一样,可能面对的都是姑息治疗。但是人体非常奥妙,人体是一个充满未知的构造,它每天都会有变化,只要还有希望。双侧全切的决定是医生做的,我为自己慢慢争取到了一个手术机会,从那开始就会变得越来越平静,然后你得到的消息就会越来越好。”说这段话时,M 平静得像是一碗水。

住院的那段时间,M 印象最深刻的是病床上的眼神。每天晚上,中国医学科学院肿瘤医院乳腺科的走廊上都会有等待手术的年轻女性压低声音在哭,她们对即将发生的事情有惊惧有不甘。而下了手术台的人拥有另一种眼神,生死坎迈过,她们会有坦然,以及一种对未来的思考或迷茫:手术之后我的新麻烦会有些什么?我应该穿什么?我的新生活会是什么样的?

失去乳房到底意味着什么?

“乳房对一个女人到底意味着什么?”这个问题还未被聊及足够多,我们已经开始承受失去乳房的困扰。生物课本会一本正经地告诉所有人,人类至今的所有演变进化都是“自然选择”或“性选择”的结果,而人类雌性乳房发展成如今的模样,从来就不是自然选择的结果。

无论如何,身体的一部分被外力拿走时,自我完整性的丧失是绝对的,生理心理皆是。面对缺失的乳房,少部分人会选择乳房再造,利用自体其他部位组织移植或是植入假体;另一部分则转向使用义乳。市面上对义乳的定义与宣传和义肢类似,即在最大程度上模拟人体正常乳房的形态与重量,佩戴后以维持患者术后的身体平衡,弥补心理缺失。

试衣现场的女性,拍摄者:毛衣

有人说手术后伴侣与自己都长期无法直视自己的上身,脱衣前、洗澡时她再也没有开过灯,家里长期弥漫一种说不出口的压抑;

有人提到游泳:手术后再也无法在更衣间内与人一同换衣,比基尼包裹下的左右不对称尤其明显。有人选择自己缝制夹层放置自制义乳,但下水后一边“乳房”会飘浮起来;还有人在夹层中放置滚珠,入水会吸水,出水后水滴会从滚珠群里慢慢滤出,造成小小的尴尬……

而 M 的朋友,内衣设计师于晓丹更早就开始了这项调研工作,早到 M 患病前。

设计新的内衣,丢掉义乳

故事的另一个主角是内衣设计师于晓丹,在国内,她最早是作为《洛丽塔》与雷蒙德·卡佛作品集的译者而为人所知的。二十年前她去往纽约学习服装设计,先后于诸多时尚品牌供职。创立了自己的品牌工作室后,她于 2018 年回到了北京。

太原试衣现场的于晓丹,于晓丹工作室供图

对她而言,第一波冲击来自于患友在文胸里的各式 DIY,填料有菜籽、绿豆、草纸、纱布,种种。那是 2019 年,一位在中国工作的美国医生向她发出邀请,为乳癌切除术后的中国女性设计一款内衣,她开始调研国内患者的状况,随后难过地发现,这些女性是被现代审美和现代工艺彻底遗忘的一群人。“有一部分患友因为有这个病,对现在文胸内衣发展到什么程度其实就不关心了。”并不是她们不想了解,而是市面上的确没有让她们有意愿去了解的内衣。由于乳癌发病年龄越来越提前,很多人经历切除手术时仍处于生命的盛年,仍然有社会责任要承担,也有社交和人际交往的需求,对于适合她们的内衣,她们实际上比任何时候都更渴望。”

有患友向她展示最近出院时被护士长推介的文胸,样子陈旧,说是十几年前的审美毫不为过。一位老太太在换衣时,脱下的文胸里面塞满层层叠叠的纱布。有的患友佩戴的文胸又厚又硬,伤口上被硌出一道道红印……

第二波冲击来自突然病发且病程较快的 M 。在去往南方做市场调研的路上,于晓丹收到她的短信:“我中奖了,可以给你当试衣模特了。”于晓丹把这件事当做这段使命的起点。

M 是美的,她原本就瘦削高挑;内衣是素白色,熨帖包裹在她身上。像是被生命恫吓过的人们重新被生命本身的美抚慰到。于晓丹说,之后改动的过程磨人,各种细节调试的复杂程度超出想象,但第一个试衣模特的第一眼永远刻在心里了,让她相信自己做的是一件无论如何都值得的事。

上海试衣活动现场,拍摄者:毛衣

内衣研发后期,于晓丹工作室在北京和上海举办了多场患友志愿者试衣活动,她从那些患友身上感受到更多的冲击。每一场活动,她们邀请患者见面,聊天询问诉求,后由于晓丹亲手为她们调试穿着。连续几日,从中午到晚上,于晓丹带着助理一件件配置、讲解。

M 和于晓丹都回忆到某个击中内心的试衣瞬间。那是北京的第一场试衣,室内阳光很好,来的人挺多,患友们围坐在一起聊天、分享家常。突然一位年纪大的姐姐脱掉了上衣,说“阳光太好了,我不穿衣服了哈”。刀口就那么坦然暴露在阳光下,大家坐在一起继续聊着天,好像什么都没发生。

京试衣活动现场,拍摄者:毛衣

此前针对患侧的许多设计都是围绕义乳进行的,不同的义乳品牌模样会有差异,但都在追求某种“逼真”的效果。比如有的义乳重达 800g;比如有的义乳上还有惟妙惟肖的假乳头和乳晕……这位患友的话却让于晓丹突然醒悟到,这些女性真的需要这样逼真的义乳吗?那之后,她的设计思路有了颠覆性的变化,内衣也就成了如今我们看到的样子。

她说,“丢掉义乳”,并不是让她们不戴那些模仿人体脂肪的硅胶材质假乳,而是丢掉强加给她们的某种观念。

M自己采访了许多女性患友,她说,“大部分的女性都是说,我们自己其实是很 ok 的,就没有健康的人所想象的那么大的反应,其实有时是别人不 ok 。对我们来说,仅仅是有一些新的麻烦要去解决而已,这样的麻烦对于每一个打着引号的正常的人来说其实是一样的。就是说,生存给每个人的所得所失是一样的。究竟那个麻烦对自己意味着什么,只有自己去弄清楚,然后自己去解决。”

跨过了死亡,然后呢?

JUAN的 家/最后一场试衣地点,拍摄:毛衣

轮流试衣时,JUAN 在客厅陪大家聊天,她提起自己参与几场下来的观察。北京场的患者相对更加年轻,许多都是独自前来;上海的年龄分布则更广,许多女儿们陪着妈妈来试衣。上海的女人精致爱美是出了名的,她们会在细节上更加挑剔。一位阿姨会在意文胸开口是否适合自己的低开衩V领裙,另一位则感叹内衣没法在健身时穿戴,但随后她说,肩带可以交叉扣,这样能搭配小吊带。

JUAN 记得有位快七十岁的阿姨也来试衣了,阿姨之前弹钢琴,气质出挑,当 JUAN 夸她美时,她说,不行了,我的身体自从生了病就没有用了。说到这里时,JUAN 感到异常难受——女孩无论什么年纪,对自身总是这样苛刻。她也见过对着镜子一直纠结于侧边空杯的阿姨,无论内衣尺寸如何合身,淋巴清扫后的凹陷都会使局部身体无法填满罩杯,JUAN 说,很难去责备,这样的偏执有时是对自己身体的一种心理障碍。

每集齐七八位,于晓丹会统一在桌面上介绍一遍这件内衣,顺带解决患者提出的个案问题。许多都已经被考虑到了:为手术后的敏感皮肤特制的患侧布料;为无法举起的上肢设计的前扣搭扣以及长于普通文胸的调节带;还有考虑到服药带来激素变化导致盗汗与体重起伏,设置多个轻薄的杯垫调节;也置备了更为稳定的患侧夹层……

上海试衣活动现场,于晓丹在讲解。拍摄者:毛衣

我问 JUAN,你听了这么多患者讲述的故事,觉得大部分乳癌的困扰是来自患者自身还是来自外界?外界困扰的施加者到底是身边家人多些还是周围环境多些?JUAN 说,很难讲,一部分当然是自身的心理认知,但家庭和环境的确影响巨大。来到这里的人,总是会提到切除后的生育问题和婆家相处问题,很多女性一患病就会担心丈夫或婆家会不会把自己踹掉抛弃,另外找一个女人生养孩子。

许多家庭破裂或是陷于孤地的患者都有非常类似的故事线。根据 M 的观察,离婚通常发生在确诊后不久。一位她认识的 30 岁女孩,5 月刚好领证结婚,10 月确诊乳腺癌,确诊那一刻至今,公婆再也没有主动联系过她。女孩花了整整一年消化和走出这件事,抗癌的过程中,这样的故事 M 听得太多了。

和电视剧不同,她们需要处理的巨大失去感由很多具体问题组合起来:首先当然是生命之忧,然后是身体一部分,家庭一部分,生活一部分……随后还有说起来有点文艺的“往后余生”。生命时间的每一秒对每个人而言是均等的,在医院里的放疗、化疗、手术只是一个阶段,等到开始稳定服药的时候,就像与癌细胞进入了某种长期对峙。拉锯途中,生活的问题会一一回来:丈夫调职、小孩升学、明年的房贷、母亲的养老院,这些还是一样。

没有人的以后能够一句话说完。

试衣告一段落前,于晓丹接到了患者电话,是一对来自山东的夫妇。他们说,手术后很多年没有出远门玩过了,今年打算出去度假,想要穿着方便的内衣去。有人追问,现在还在恢复身体,但以后想要健身、游泳、穿吊带裙,也会有合适的内衣推出吗?于晓丹说,会的。

“你(带癌)活成什么样,你就……”后半句暂时是未知而遥远的,所以让我们姑且为它打个问号,把这个问题留给每个人。

// 设计:冬甩

// 编辑:madi