要成为真正的同志偶像,可不是靠做做样子而已

坎普(Camp)审美

1974年 Cher 在 Met Gala | 来源:Getty Images/Ron Galella

雪儿(Cher)可谓坎普风格的代表人物,她的造型往往会放大一些被视为禁忌的要素,比如身体。她浓妆艳抹,能露就露,怎么让人不舒服怎么来,在奥斯卡这样的场合更得放肆。如此 “出格” 其实暗合性少数群体的渴望 —— 既然同志身份是一个禁忌,越是被噤声,就越想搞得鸡飞狗跳,让所有人看到我。

Cher 的奥斯卡造型之三 | 来源:芭莎

蔡依林《怪美的》MV 截图 | 来源:蔡依林官方专属频道 Jolin Tsai's Official Channel

小S表情包 | 来源:Google 搜索“小S表情包”结果

小S在 “坎普” 谱系中的重要位置就来自她的浮夸 “演技”,以及通过这层伪装戳中的 “真实”。她会对嘉宾作出看似毫不留情的戳破(比如问一位称已婚的嘉宾,“你是在台湾结的婚吗?” 暗示结婚也可能是和同性伴侣),然后用通过喜剧的方式化解。虚虚实实之间,明眼人心知肚明,圈外人也保全了自己三观不受 “冒犯”。但 “戏精上身” 也不是没心没肺,在公开叫青峰 “峰姐” 后,小S还是出于友情和尊重真挚道歉,生动演绎了 “自省” 这件事。

青峰虽曾在节目中配合演出,但其对 “峰姐” 很介意,认为公开场合这样称呼会鼓励歧视与霸凌 | 来源:康熙来了

2019年 Met Gala 主题是 Camp,图为 Lady Gaga 当年十多分钟表演里多套造型中的一个 | 来源:Getty Image

跌宕人生

桃乐丝,朱迪在《绿野仙踪》中的经典形象 | 来源:Wikipedia

不管是由于内心的孤独,还是周遭的霸凌,还是制度性的歧视,同志对“受苦受难”有一种奇特的共鸣。而朱迪的“受苦受难”是全方位的。首先在身体和精神上,公司为了让她维持身材,迫使她长期节食和依赖香烟、药物与酒精,令她身心饱受摧残,甚至几度寻死。其次是情感上的,作为童星,在家庭中她没少被利用却得不到爱;而在爱情方面,跟伊丽莎白·泰勒很像,朱迪先后有五段婚姻,其中几位丈夫也不怎么直(看看这篇:伊丽莎白·泰勒的感情史串起了黄金好莱坞尾声的男同性恋明星)。在这些之外,由于好莱坞的文化环境,朱迪也是性骚扰甚至强迫流产的受害者。最后,在事业上的,朱迪被老东家抛弃后,事业屡次陷入低潮,甚至临死前不久,财务状况窘迫的她还在计划着回归(但评论对这样的回归一直非常毒舌)。

“伴我成长”

《Paparazzi》MV 截图 | 来源:Lady Gaga Vevo

Lady Gaga 参加鲁保罗秀 | 来源:billboard

新时代新气象:速成gay icon来了?

《You Belong with Me》MV 截图,早期 Taylor Swift 形象 | 来源:Taylor Swift Vevo

“出村” 唱流行之后,霉霉不断强调自己怎么被黑,怎么走出来。从《Bad Blood》到《Look What You Made Me Do》再到《The Man》,一步步从姐妹撕 X 讲到坚强长大再讲到反抗父权,似乎也都叫好又叫座。即便是这支有争议的 MV,也算得上是为同志说了几句话,起码能让人多看几眼飘着的彩虹旗。

《You Need to Clam Down》MV 截图 | 来源:Taylor Swift Vevo

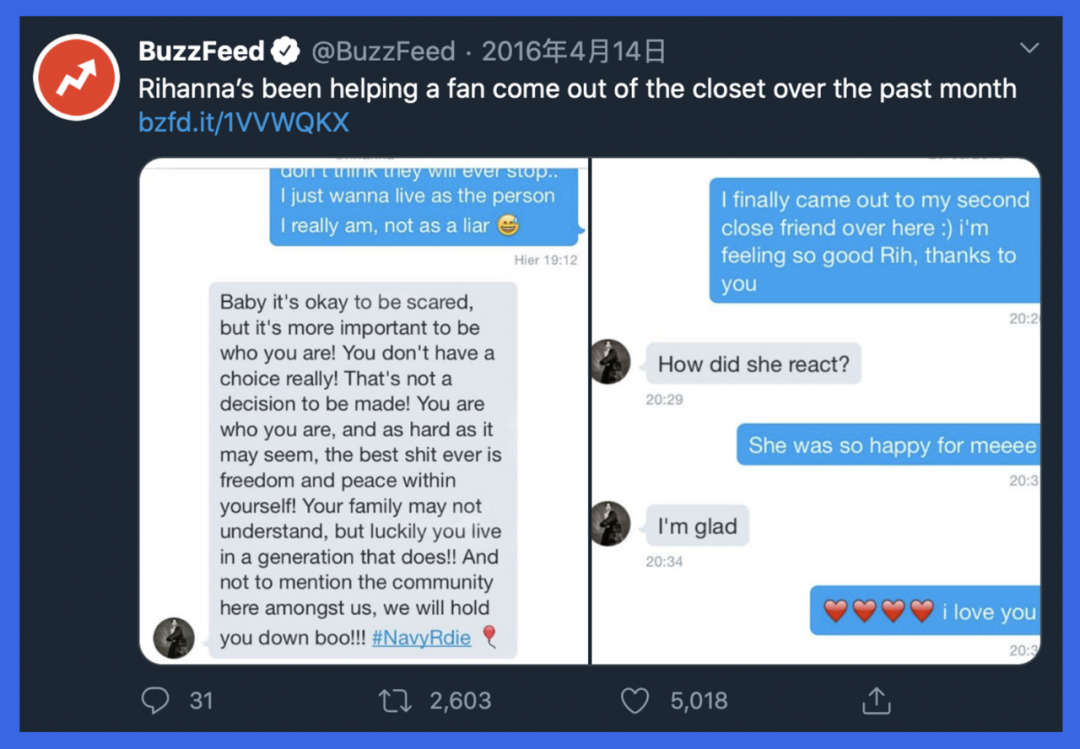

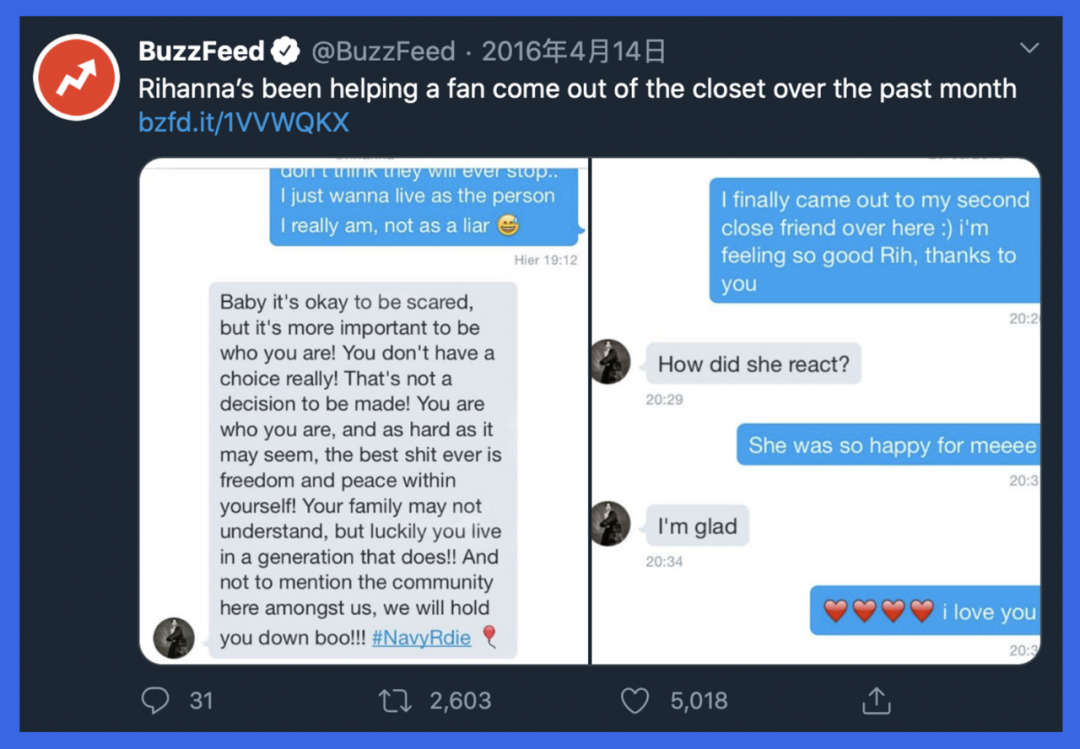

蕾哈娜帮粉丝出柜 | 来源:Buzzfeed

《Born This Way》发行的时候,强势的 “撑同志” 的立场还是可能会终结一个明星的职业生涯的,但 Lady Gaga 除了发歌,还在公共集会上直接向奥巴马喊话。再如蕾哈娜,尽管她很少在同志议题上说什么,但粉丝们看着她从家暴中走出来,听着她以身体和肤色为切入点对多元化的强调,也被她的张扬、勇敢所打动,偶尔有蕾哈娜提及同志议题的消息一流出(尽管也可能是团队发的),大家都跟疯了一样追捧。更不要说两位艾伦(Ellen DeGeneres,Ellen Page)自己作为性少数,出柜后一直保持高可见度为社区发声。

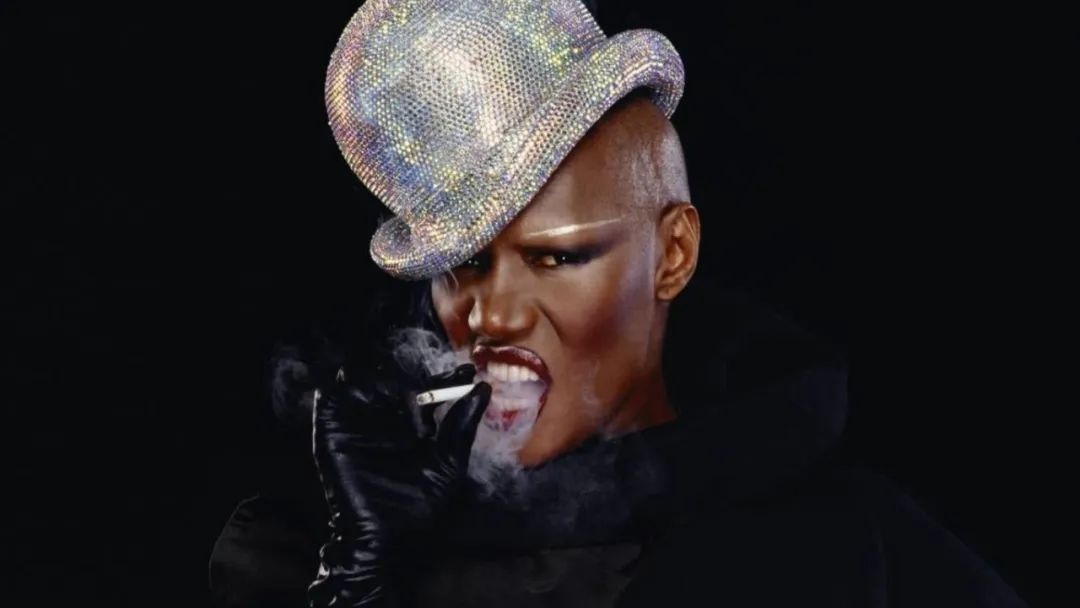

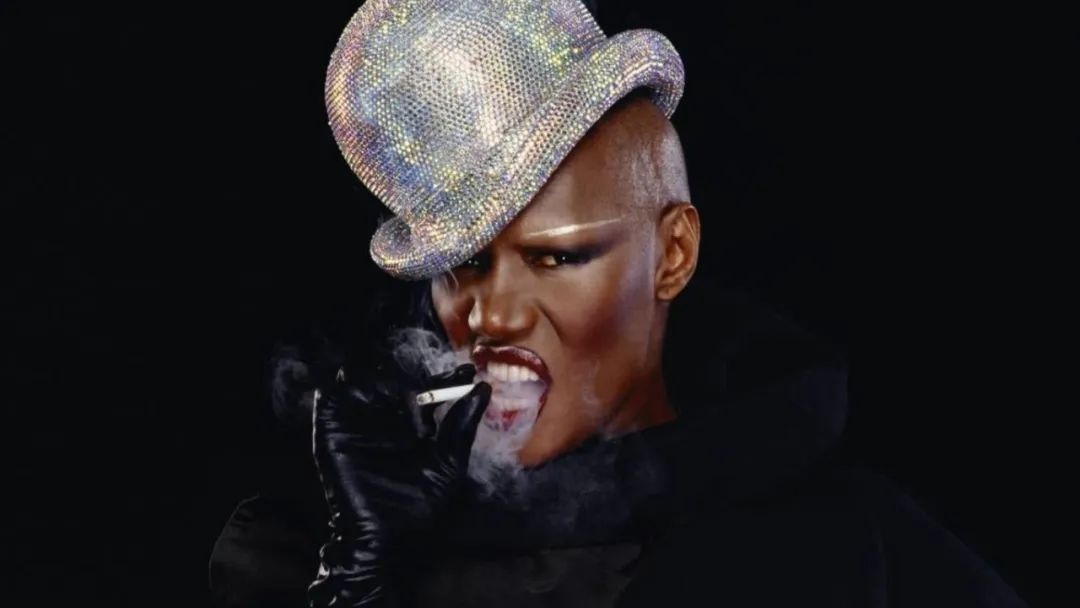

Grace Jones | 来源:Time Out London Music

随着大家对 “彩虹经济” 愈发上道,“成为 gay icon” 也成了一种 “市场聚焦” 的营销策略。这也不是坏事,至少我们看到了更多元的 gay icon:大魔王(Cate Blanchet)、田馥甄作为拉拉社群 gay icon 的身份逐渐出圈;大卫·鲍伊(David Bowie)和乔治·迈克尔(George Michael)的酷儿形象被挖掘和重新审视;蔡依林、张惠妹这样本地化的 gay icon 越来愈被珍视;Grace Jones、鲁保罗(RuPaul)这样的非白人面孔也更加被关注;甚至 gay icon 的领域也在延伸,图灵、福柯、王尔德都配得上 gay icon 之名。

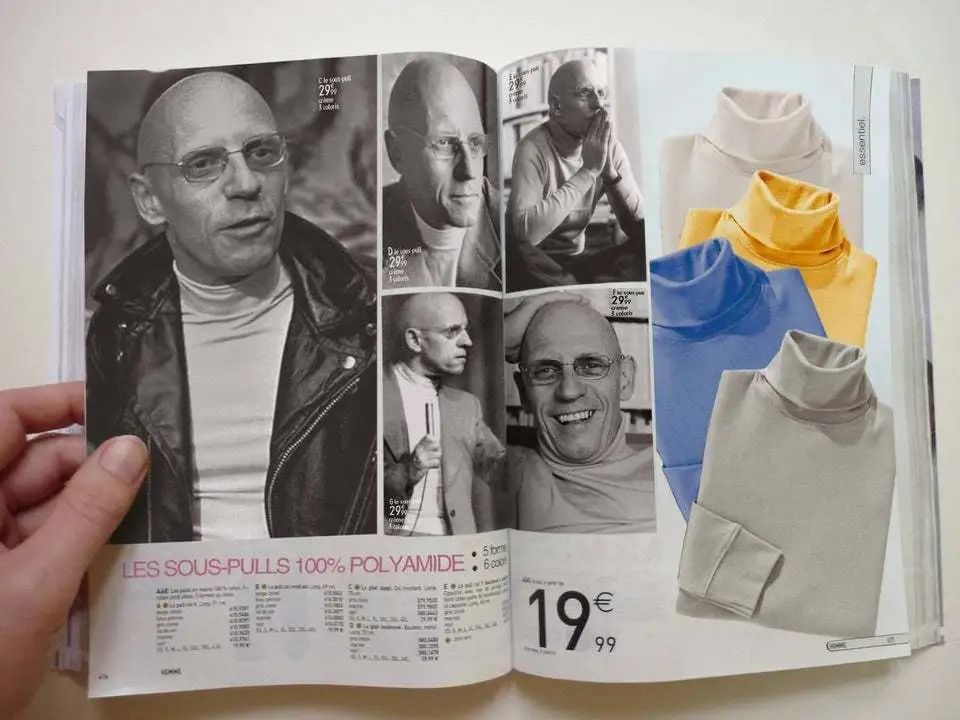

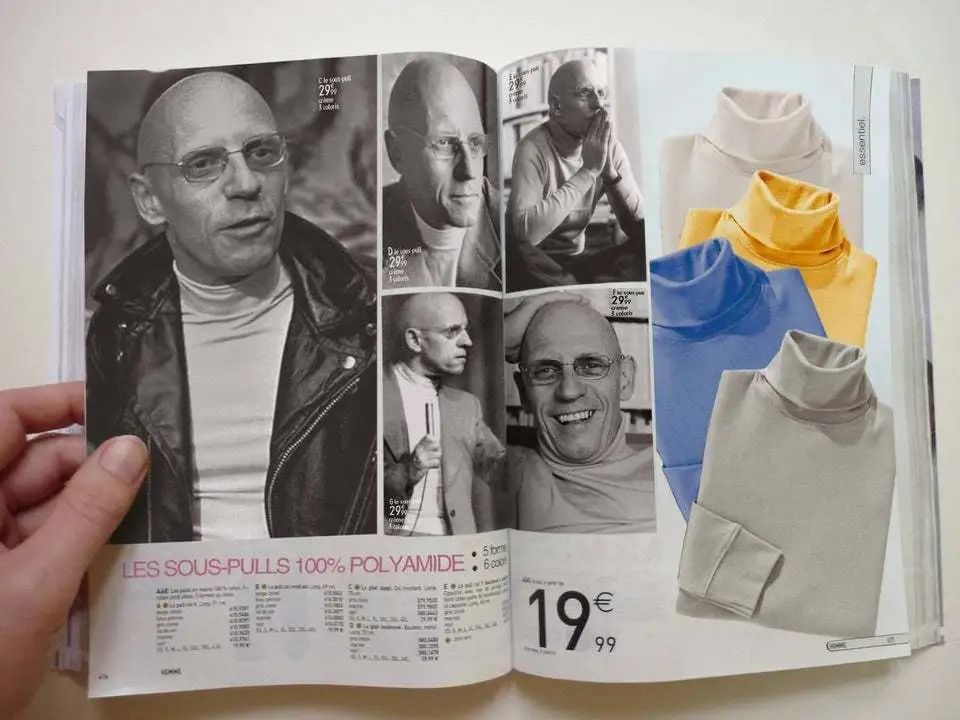

连福柯都能带货了,高领衫来一件吗? | 来源:Reddit

坎普(Camp)审美

1974年 Cher 在 Met Gala | 来源:Getty Images/Ron Galella

雪儿(Cher)可谓坎普风格的代表人物,她的造型往往会放大一些被视为禁忌的要素,比如身体。她浓妆艳抹,能露就露,怎么让人不舒服怎么来,在奥斯卡这样的场合更得放肆。如此 “出格” 其实暗合性少数群体的渴望 —— 既然同志身份是一个禁忌,越是被噤声,就越想搞得鸡飞狗跳,让所有人看到我。

Cher 的奥斯卡造型之三 | 来源:芭莎

蔡依林《怪美的》MV 截图 | 来源:蔡依林官方专属频道 Jolin Tsai's Official Channel

小S表情包 | 来源:Google 搜索“小S表情包”结果

小S在 “坎普” 谱系中的重要位置就来自她的浮夸 “演技”,以及通过这层伪装戳中的 “真实”。她会对嘉宾作出看似毫不留情的戳破(比如问一位称已婚的嘉宾,“你是在台湾结的婚吗?” 暗示结婚也可能是和同性伴侣),然后用通过喜剧的方式化解。虚虚实实之间,明眼人心知肚明,圈外人也保全了自己三观不受 “冒犯”。但 “戏精上身” 也不是没心没肺,在公开叫青峰 “峰姐” 后,小S还是出于友情和尊重真挚道歉,生动演绎了 “自省” 这件事。

青峰虽曾在节目中配合演出,但其对 “峰姐” 很介意,认为公开场合这样称呼会鼓励歧视与霸凌 | 来源:康熙来了

2019年 Met Gala 主题是 Camp,图为 Lady Gaga 当年十多分钟表演里多套造型中的一个 | 来源:Getty Image

跌宕人生

桃乐丝,朱迪在《绿野仙踪》中的经典形象 | 来源:Wikipedia

不管是由于内心的孤独,还是周遭的霸凌,还是制度性的歧视,同志对“受苦受难”有一种奇特的共鸣。而朱迪的“受苦受难”是全方位的。首先在身体和精神上,公司为了让她维持身材,迫使她长期节食和依赖香烟、药物与酒精,令她身心饱受摧残,甚至几度寻死。其次是情感上的,作为童星,在家庭中她没少被利用却得不到爱;而在爱情方面,跟伊丽莎白·泰勒很像,朱迪先后有五段婚姻,其中几位丈夫也不怎么直(看看这篇:伊丽莎白·泰勒的感情史串起了黄金好莱坞尾声的男同性恋明星)。在这些之外,由于好莱坞的文化环境,朱迪也是性骚扰甚至强迫流产的受害者。最后,在事业上的,朱迪被老东家抛弃后,事业屡次陷入低潮,甚至临死前不久,财务状况窘迫的她还在计划着回归(但评论对这样的回归一直非常毒舌)。

“伴我成长”

《Paparazzi》MV 截图 | 来源:Lady Gaga Vevo

Lady Gaga 参加鲁保罗秀 | 来源:billboard

新时代新气象:速成gay icon来了?

《You Belong with Me》MV 截图,早期 Taylor Swift 形象 | 来源:Taylor Swift Vevo

“出村” 唱流行之后,霉霉不断强调自己怎么被黑,怎么走出来。从《Bad Blood》到《Look What You Made Me Do》再到《The Man》,一步步从姐妹撕 X 讲到坚强长大再讲到反抗父权,似乎也都叫好又叫座。即便是这支有争议的 MV,也算得上是为同志说了几句话,起码能让人多看几眼飘着的彩虹旗。

《You Need to Clam Down》MV 截图 | 来源:Taylor Swift Vevo

蕾哈娜帮粉丝出柜 | 来源:Buzzfeed

《Born This Way》发行的时候,强势的 “撑同志” 的立场还是可能会终结一个明星的职业生涯的,但 Lady Gaga 除了发歌,还在公共集会上直接向奥巴马喊话。再如蕾哈娜,尽管她很少在同志议题上说什么,但粉丝们看着她从家暴中走出来,听着她以身体和肤色为切入点对多元化的强调,也被她的张扬、勇敢所打动,偶尔有蕾哈娜提及同志议题的消息一流出(尽管也可能是团队发的),大家都跟疯了一样追捧。更不要说两位艾伦(Ellen DeGeneres,Ellen Page)自己作为性少数,出柜后一直保持高可见度为社区发声。

Grace Jones | 来源:Time Out London Music

随着大家对 “彩虹经济” 愈发上道,“成为 gay icon” 也成了一种 “市场聚焦” 的营销策略。这也不是坏事,至少我们看到了更多元的 gay icon:大魔王(Cate Blanchet)、田馥甄作为拉拉社群 gay icon 的身份逐渐出圈;大卫·鲍伊(David Bowie)和乔治·迈克尔(George Michael)的酷儿形象被挖掘和重新审视;蔡依林、张惠妹这样本地化的 gay icon 越来愈被珍视;Grace Jones、鲁保罗(RuPaul)这样的非白人面孔也更加被关注;甚至 gay icon 的领域也在延伸,图灵、福柯、王尔德都配得上 gay icon 之名。

连福柯都能带货了,高领衫来一件吗? | 来源:Reddit