听说你还没蹦过写字楼里的硬核派对

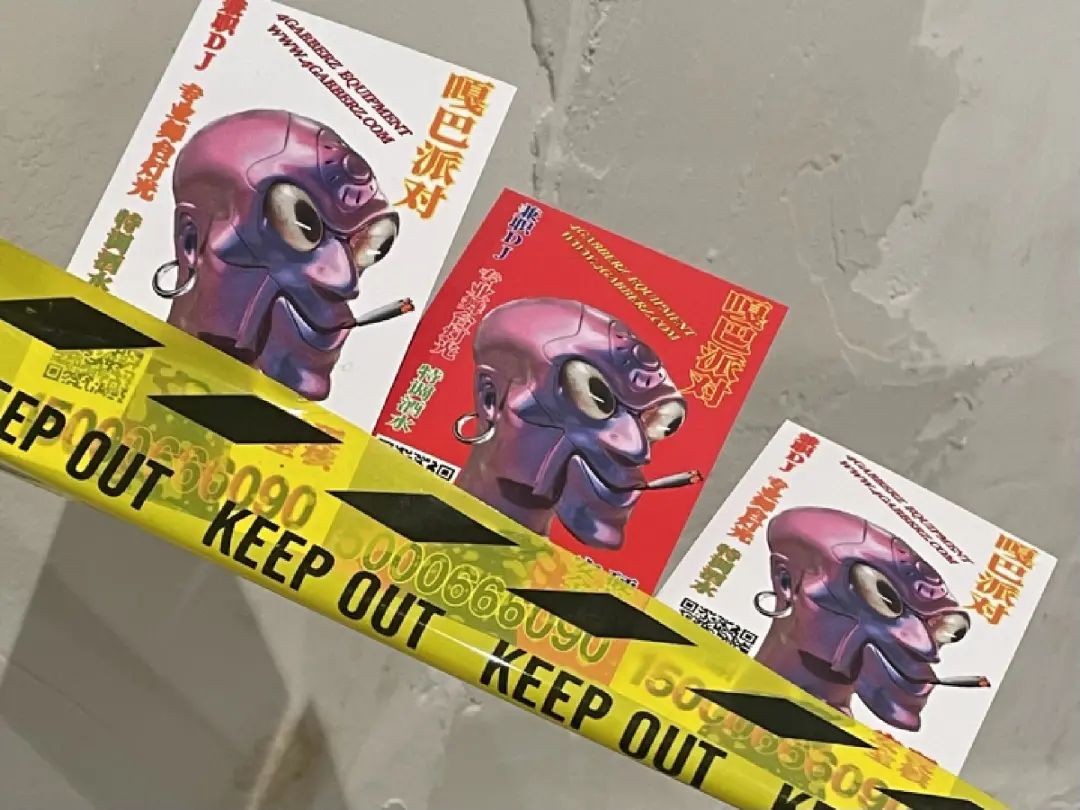

时间回到 2023 年的第一个周末,我还没从年末的宿醉中缓过来,突然听到司机问,你确定是这里吗?车速降到最慢,没有停下来的意味,左边是高架,右边是夜间无人的写字楼,这条逼仄的辅路无论如何都不像一个目的地,我和外墙贴着的黄黑相间的警示胶带对上暗号,“应该吧”,我说。

电梯边贴着本次派对的小卡片,两天前派对组织者 4D 和他的朋友们已经把这些小卡片和配套贴纸精准投放至上海全境。

绝版卡片,现在去寻宝还来得及

等电梯的间隙我打开小卡片上的网址,里面有一些 4GABBERZ 组织的视觉概念实验和派对掠影,表现形式包括边缘粗糙的拼接,web1.0 的配色和对话框式文字。据 4D 介绍,该网站排布随机,随着他技术的提升会有各种野蛮的东西。我在这里找到该组织简介如下:

所以到底什么是 Gabber ?一个 90 年代初期在荷兰鹿特丹兴起的音乐风格, Hardcore Techno 的分支,随后的十年间,在 BPM 可高达 180 的电子舞曲下跳着 hakken 舞步,有着相似发型和穿衣风格的年轻人们自称为 Gabber ,这一切把这个单词引向更大的范畴:一场意义非凡的青年文化运动。你也可以参考 4D 版本的解释:“ Gabber 就像人生某个时刻在你头上抛下的一记重锤,让你无可救药的变成其一份子,然后背负起锤别人的使命,我也是这样,没办法。”

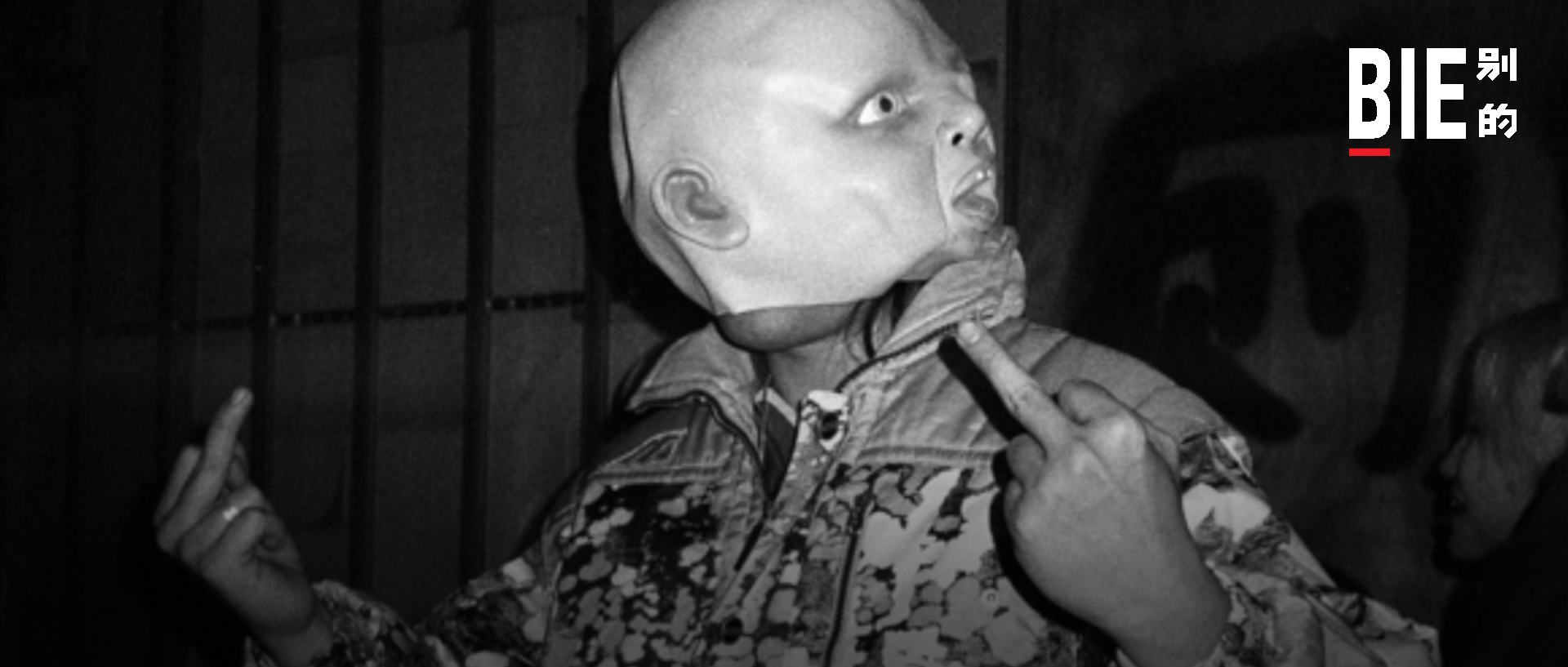

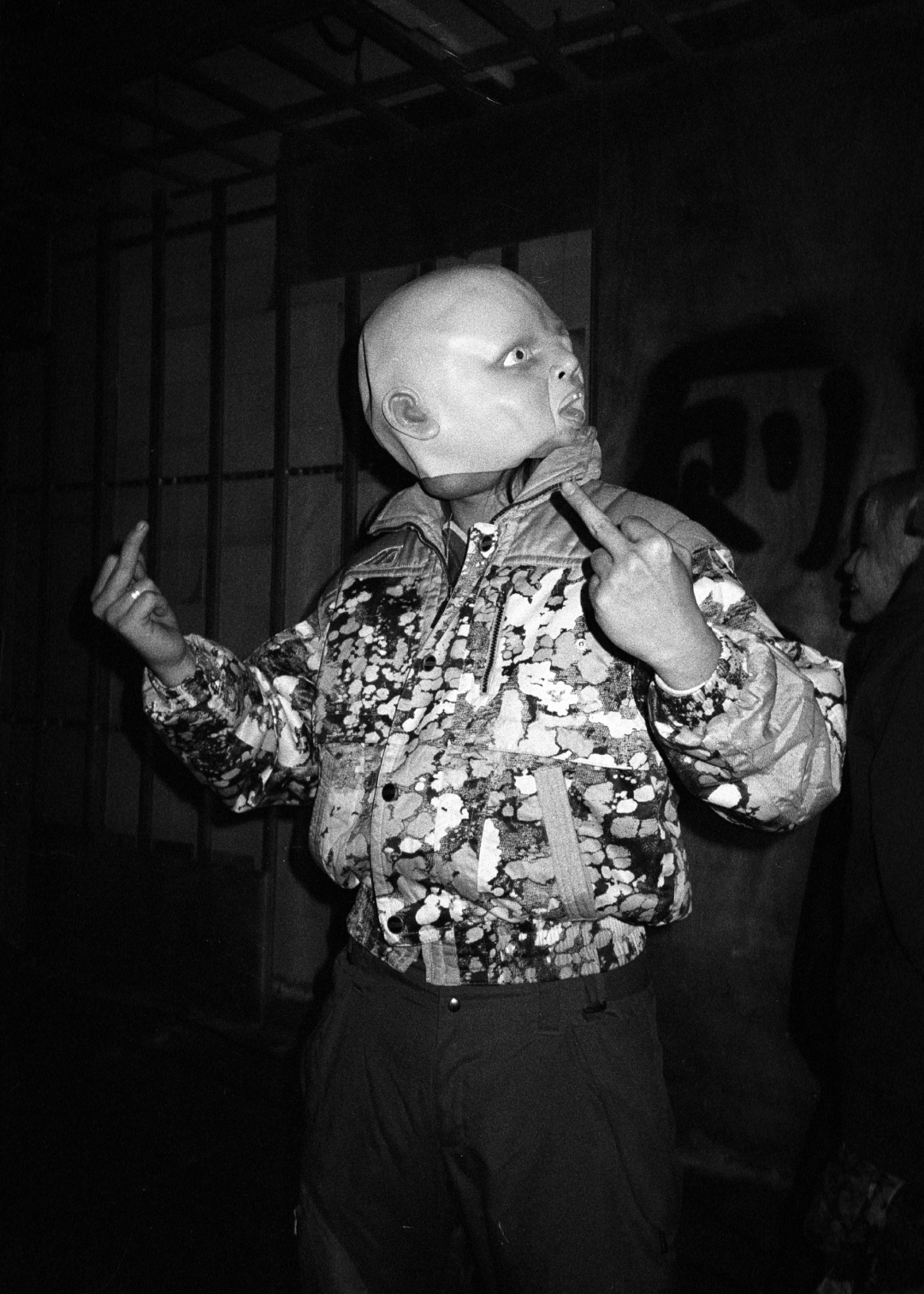

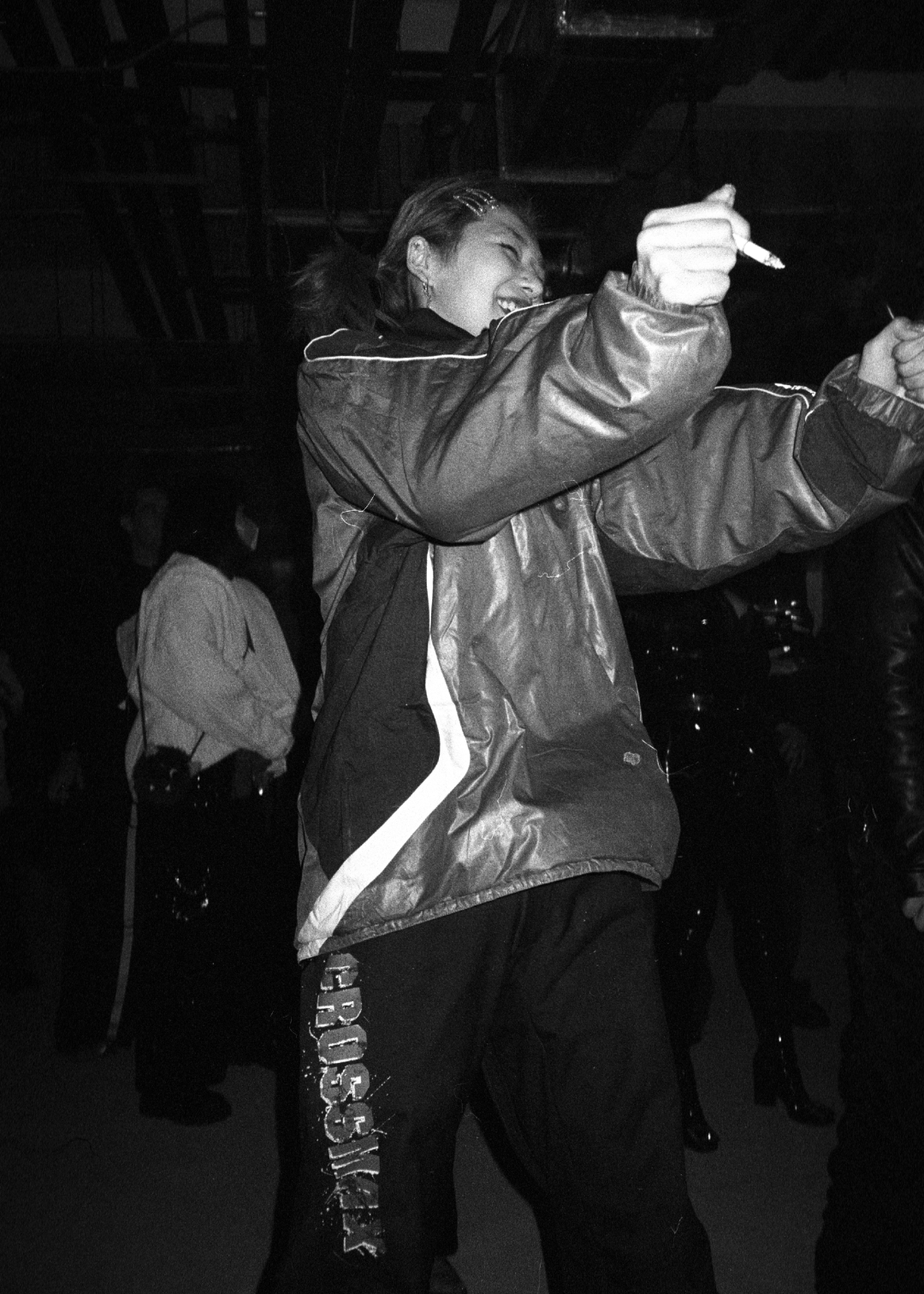

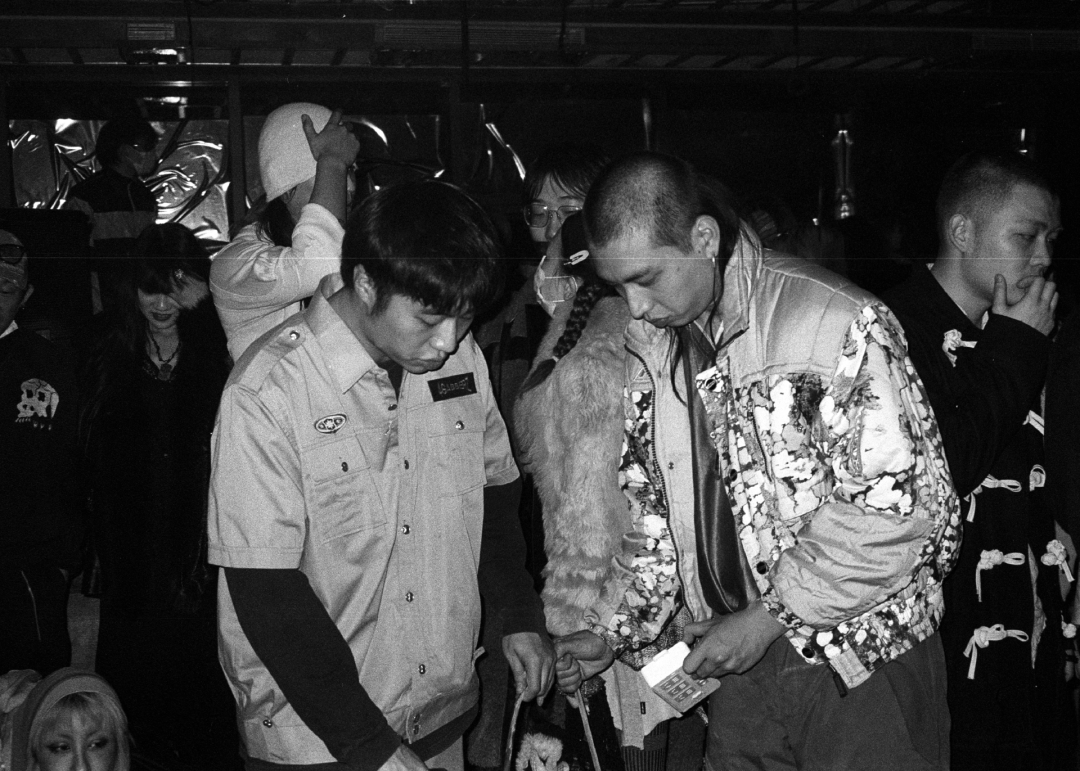

十楼到了,人群中很容易找到 4D :没剃完的光头,后脑勺留了几撮,穿着球衣和运动鞋。这个造型放在上海任何一家电子俱乐部门口都没什么奇怪的,但如果把他整个人抠像下来,塞到 90 年代 Gabber 图集里就很难再把他拽出来,因为男孩们打扮的都一样——光头和运动衫,女孩们则会扎上很紧的马尾辫,有时剃掉一半的头发,显而易见,造型得和音乐的硬度狠狠匹配,也为了在高速舞池里心无旁骛地挥汗如雨。

图源:exactitude.com

和所有细分音乐流派一样,Gabber 也有完整的造型指南,但时隔三十年的 New Gabber 们觉得更重要的是自己的理解。4D 无意遵循任何规则,“毕竟这个文化是一个跨时间,跨空间的东西,放到当代的空间维度上,你可以有自己的理解。”比如今天穿这个外套首先是因为冷,然后才是他觉得这个花纹很 Gabber。

摄影:Yihong Huang

千禧年后很难再有独自暗涌的亚文化支流,我们早已身处不谋而合的入海口。4D 接触 Gabber 的时间也不长,并不是在那之后才颠覆性地建立起新的审美,只是找到审美体系的原生环境。聊到以前听的音乐 4D 会不好意思地大笑,他提到爵士和电子,但没有觉得音乐本身跟自己产生太大联系,在一次给甲方做提案的时候查资料,偶然接触到 Gabbber,“我跟这个文化本身在某种程度上产生一种连接”。90 年代和鹿特丹对 4D 来说一样远,但那些音乐和影像,让他意识到自己的在场。

就算是荷兰年轻人,也会和 4D 那样通过网络了解 Gabber,互联网引致的时空断层出现在虚拟和现实之中。这个路径并不鲜见,舶来文化跳过了自由生长的阶段,我们在上游舀起的已是成品,中间的断层催生更多的断层,到了下游则是成品的成品,河流的起源——也就是原料所在——早就无迹可循。年轻一代接受文化和文化生成时的方向恰恰相反,在 Raf Simons 和 Gosha Rubchinskiy 这些根植青年文化的服装品牌,都可以看到 Gabber 的影响和投射,但你先看到的是下游商店里 Raf Simons 的大衣,再逆流而上深入山林,才能一窥 Gabber 文化倩影。而在更早的时候,每天经过的商店给你带来潜移默化的影响,当你借助互联网抵达 90 年代初的鹿特丹,你已经穿的像个 New Gabber 了,没有那么多醍醐灌顶的新世界,不过是情理之中的庇护所。4D 以前做服装,他深谙时尚是如何拼贴和反哺文化,他觉得品牌应当肩负文化的责任而不是表象。

Raf Simons 2000SS,对年轻人的颂歌,参考了 Gabber 文化。图源 Raf Simons

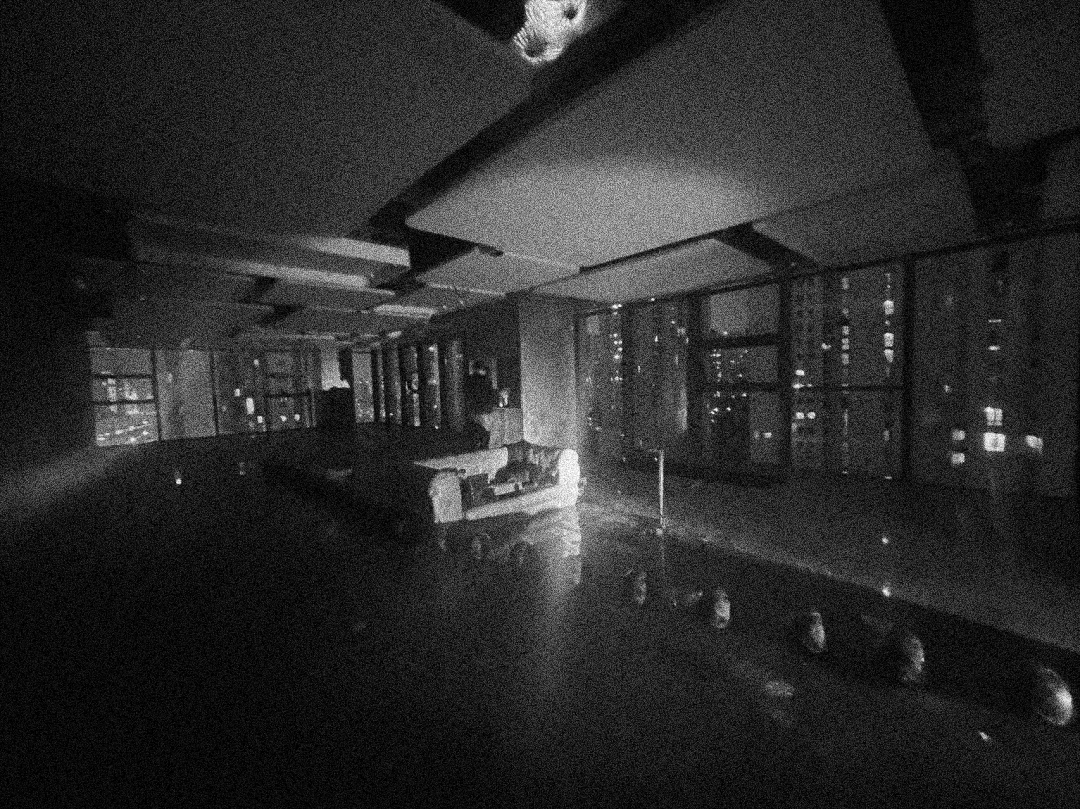

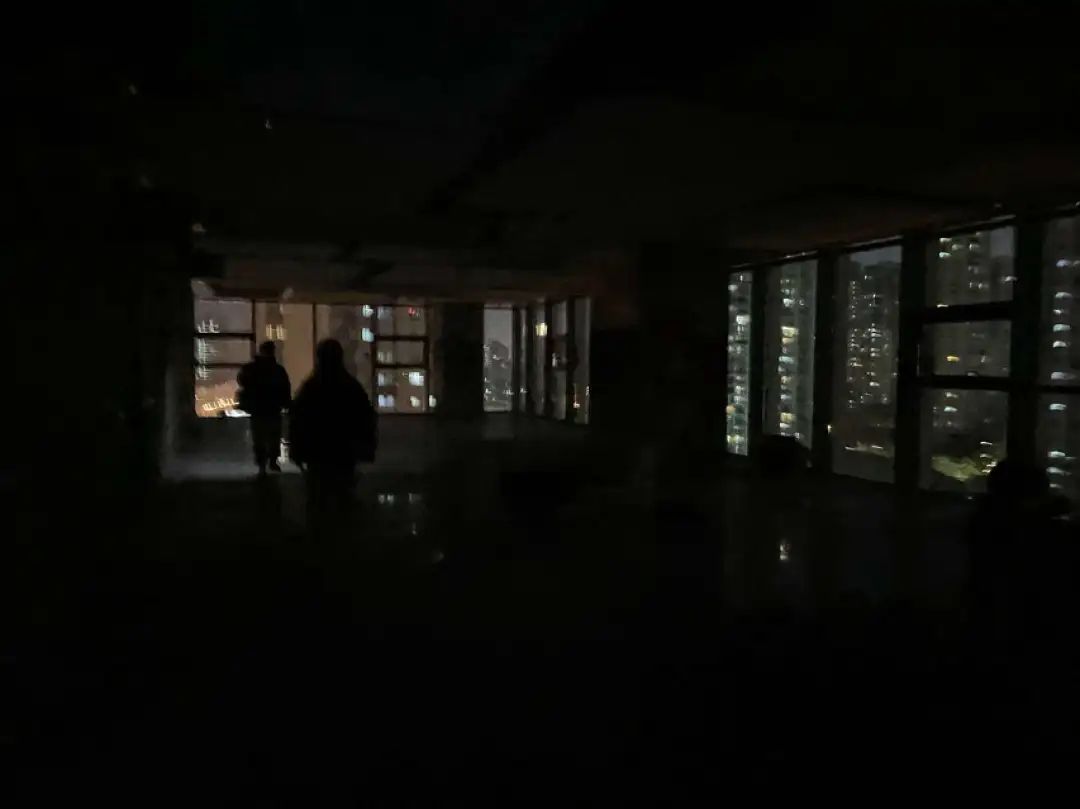

今夜整个 500 平都归嘎巴管辖,玻璃外墙高楼错落,高架上车流奔忙,搏击俱乐部的最后一幕里,嘎巴派对才刚刚开始。顺着地上和墙上的 4GABBERZ 涂鸦,我穿过几个划分不严格的区域:大厅中央的奶油沙发是纹身专区,靠墙的投影区被一群粉色足球占领;中间有两个小厅,一个斜着拉了张羽毛球网,一个是需要翻过跨栏的休息区;最后才是舞池和 DJ 台,一角的斜桌且作吧台;另一侧的游戏区有手柄可以跑赛车,还有从天花板垂下的麻绳圈。最重要的信息喷在纸板墙上:厕所 12 楼。

嘎巴也需要独处时分

对着城市疾速飞车一把|摄影:Yihong Huang

找不到厕所的话,旁边提供麻绳

11 点对嘎巴来说还是太早,趁着没几个人我们在舞池里踢起足球。有人把 Gabber 的兴起归结为工业城市鹿特丹对阿姆斯特丹华丽 house 的回击,也有人认为症结是两座城市的足球俱乐部之争,在青年文化的挪用和拼贴里,Gabber 也常和足球流氓混为一谈。几次见到 4D 他都穿着不同的球衣,我们聊起足球,他觉得两者不是直接的关系,像树根长在一起,“他们有相似的地方,足球流氓和 Gabber 都是打完架可能就抱在一起,既是激进的文化,也是友爱的文化。就连他们打架的原因,也关乎自己热爱的俱乐部或社群。”

烟灰缸里踢足球|摄影:Yihong Huang

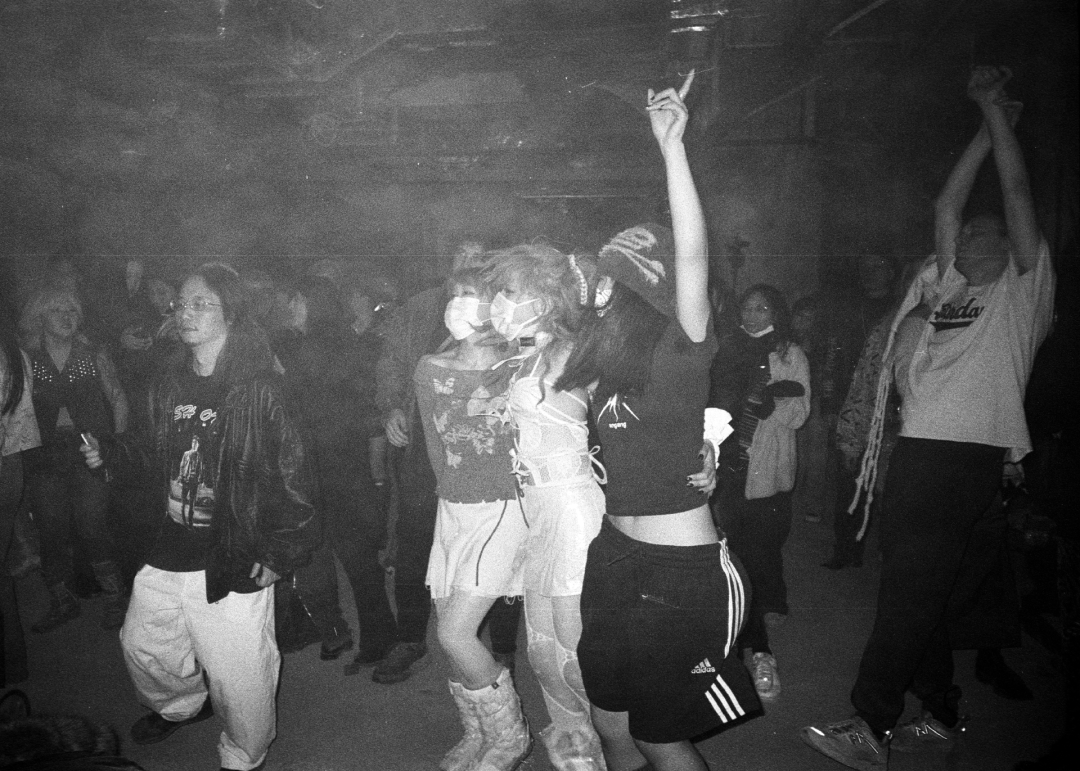

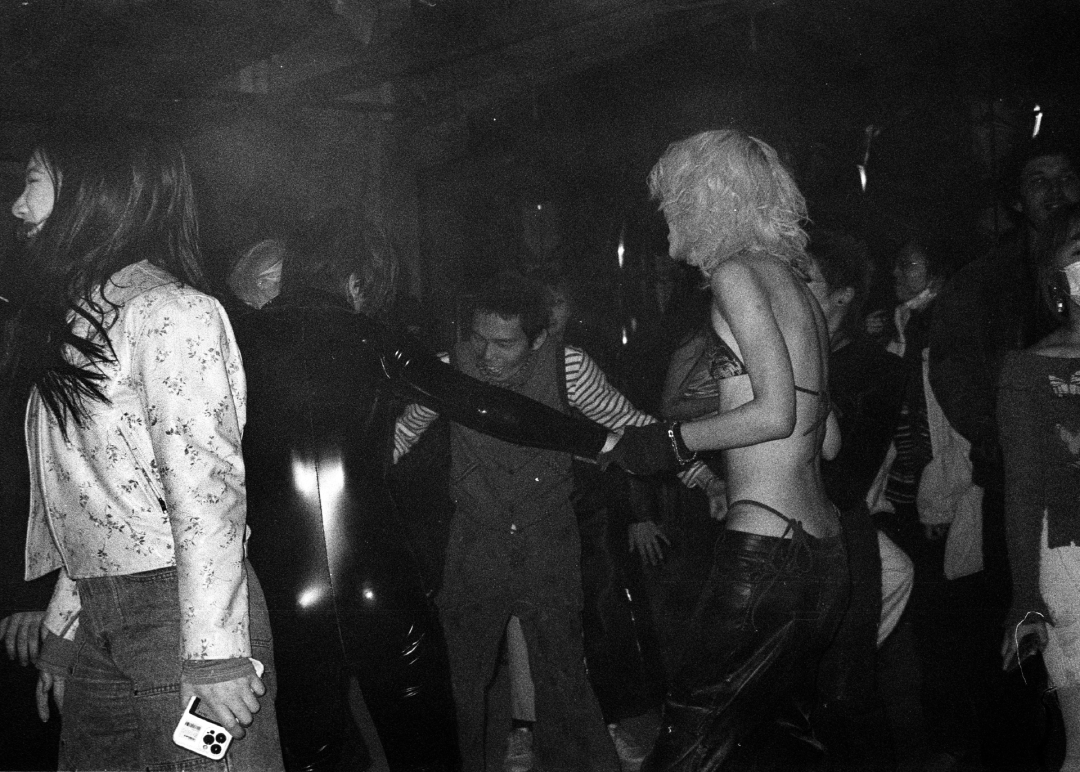

陶瓷地砖贴到舞池戛然而止,足球在水泥地里翻滚,这时地上的灰还在可控范围内翻涌,接近 12 点,不知觉间舞池人数和节拍速度齐头并进,尘土飞扬,如果你不幸打开闪光灯,就可以逮住一袋子那么多的粉尘。我想起各地电子俱乐部惯用的水泥墙,跟这一比都算后工业了,这里有一种原始的科幻,两边是囿于高楼的万家灯火,表皮一尘不染的写字楼里灰尘漫天。

摄影:Yihong Huang

一个小时后身边传来此起彼伏的咳嗽声,科幻感具象起来,我没有穿防护服,闯入前苏联的地下核废料处理站,在此经历了人生最长连咳,带上口罩回到舞池,裸露的天花板上游荡着失真底鼓构成的嘎巴咒语:Harder! Faster! Harder! Faster!

摄影:Yihong Huang

摄影:Yihong Huang

我醒来做的第一件事是把鞋子送洗,老板娘亲切问候:你这是上哪去了?研究表明,分享自己的吸尘鞋是所有地下派对社群的惯例,与流派无关。

墙上的涂鸦和蹦裂的吸尘鞋连上了|图源@莉莉

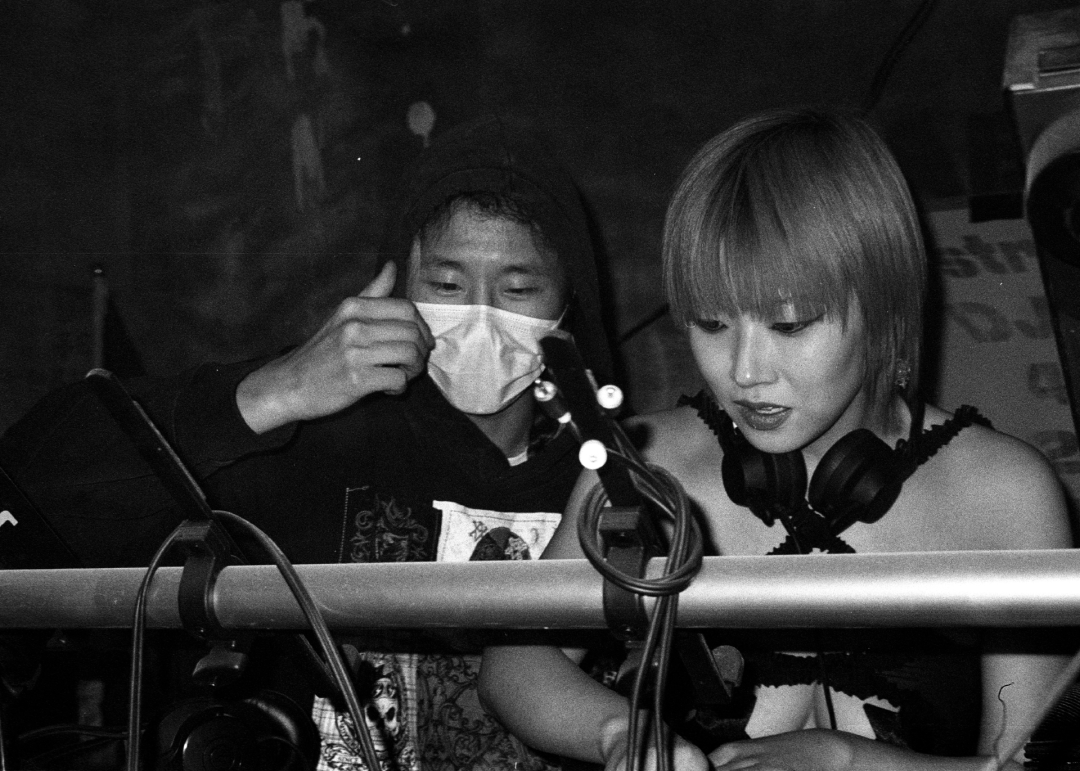

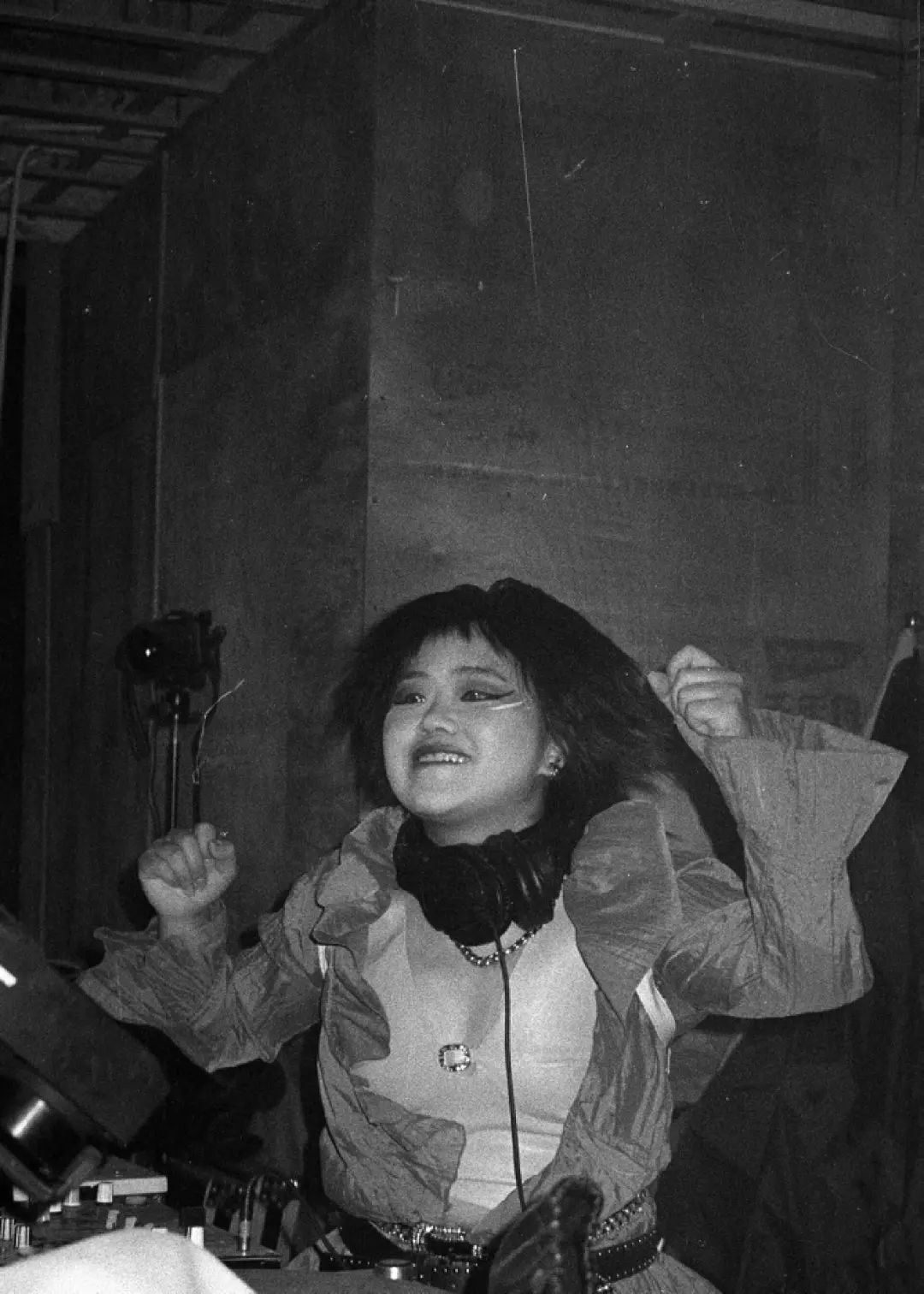

请注意,安保混入 DJ 阵容|摄影:Yihong Huang

摄影:Yihong Huang

摄影:Yihong Huang

O Station 并不是一个真正意义上的工地,这栋楼的主理人们以前做过一些文化活动,跟锐舞、电子乐、俱乐部都没什么关系的那种,他们想要为年轻人提供更为开放的创造性场域,接受这个提案对他们来说也是一种冒险。

12 点以后时间就会开启倍速,直到音乐和光线一起突然消失,断电了,由此发现已经一点半。这是今晚最大的事故,第二是金酒冬瓜茶过于热销而断货。没人知道怎么回事,4D 也说不明白,他好几天没睡觉,也没喝什么酒,反正成功地拉了条线,莫名其妙电就回来了。

feifei 和 4D 在拉新的电线|摄影:Yihong Huang

后来我在吧台边找到了 4D 团队没睡觉的证据:空瓶人参保健品。说是组织,4GABBERZ 的正式成员只有 4D 一个人,全靠朋友们临时帮忙。这次派对准备到后来有很多人加入进来,也谈不上什么组织,“说到底还是出于一种热爱。”

Gabber 的力量来源揭秘

摄影:Yihong Huang

摄影:Yihong Huang

第一次见到 4D 的时候,他给来玩的人都送了上次在厦门办派对的“邀请函”:一个迷你的紫外手电。在这个注意事项包括绕过保安的地下派对,紫外手电用来照亮荧光涂鸦,而不是 clubber 们习惯的票务检查,你没听错,嘎巴派对不设门票就算了,反要送你一个可以带回家传给下一代嘎巴的纪念门票。

图源:4GABBERZ

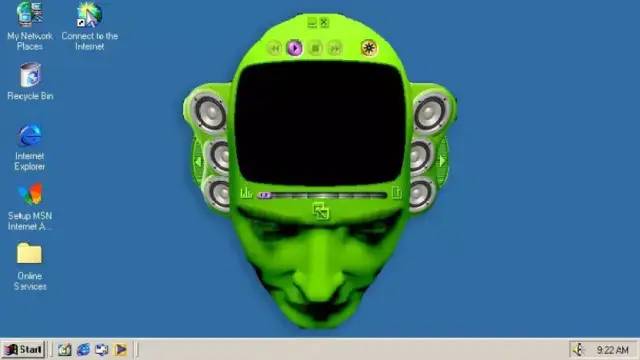

虚拟世代追求以假乱真,4D 执着于真实——真实邀请函,真实广告,真实派对,这些老派的行事作风是故意为之,比起买 NFT 他宁愿买一个模型放在家里。但与此同时,我注意到在视觉创作上他也会尝试新技术,把虚拟之物从屏幕里掏出来,再带到传统现实媒介是他的惯用把戏。“我并不刻意回避虚拟的东西,而是不喜欢把本来就虚拟的东西做的过于真实去替代真实,比如三维的东西我觉得应该假一点”,90 年代吸引 4D 的不只是 Gabber,还有那些质感很差却超越时代的视觉设计,从他的网站不难看出 Windows Media Player 和 Winamp 带来的美学影响。这不是单纯的怀旧,现在我们复制和挪用低科技时代的产物轻而易举,4D 认同的是符号背后的逻辑:技术限制下人们反而能做出更野蛮、更先锋的作品,这是一种原始的创造力,Web 3.0 的限制则体现在钝化这种能力。

图源:Winamp

4D 给我的感觉跟 Gabber 一词在荷兰俚语里的原意相差无几——“伙计”,“兄弟”,或“一个友善的大巨人”,看着有点愣,但做起事来有股单纯的韧劲。布置场地的时候,4D 本想在墙上投放为派对做的 VJ,到场的时候看到那个位置已经挂上写有阵容的牌子,“那就算了,这也 ok”。但做 Gabber 这件事,没有“算了”,其他事情不确定,只有这件他确定会一直做下去。

派对未投放的 VJ

在过去两年里,4GABBERZ 办了两次派对,发布一些混音,在几个俱乐部放纯 Gabber set,翻译一部纪录片及文章若干。我在这里读到 Gabber 场景的兴起和崩溃,资本市场赢得了每一场亚运会,没人能幸免于难,后来嘎巴无处不在,比如电视台节目和 kit kat 广告。当一个群体的规模足够大,它无力招架任何意识形态的入侵,以前的 Gabber 文化长期被诟病和光头党或极右翼搅和在一起。4D 在中国推广 Gabber,希望规避掉不好的东西,除了「和平与爱」,他没有更具体的计划。

摄影:Yihong Huang

摄影:Yihong Huang

很难讲是拍摄于派对前还是后

尤其是设备上的灰,告诉我们狂欢不是昨晚也不是今晚,距离派对结束其实已经过去十年,DJ 台上的指印足以偷师一节骑师速成课。

庆祝嘎巴十周年!

我们喝了点剩下的 Gin,很快天就黑了,我们在街灯亮起时离开,这里看起来和昨夜没有不同,Gabber 们正在来派对的路上。

最后附上 4D 的嘎巴推荐清单,如果你想了解更多 Gabber 文化,全网搜索 4GABBERZ 即可。