在东欧蹦迪到底有什么不一样

地下派对组织 Scandal 的主理人 Everlast Phantom 和 Yinan

Witchout Party,©️ Arnold Veber

第一部分:场景

Mutabor club,©️ Arnold Veber

Arma A,©️ Arnold Veber

Loshadka Party,©️ Arnold Veber

Yinan:接触电子音乐派对的时候就久仰东欧场景的大名。2018 年夏天第一次去了格鲁吉亚,受到了当地好朋友 Saba 的热情接待。来到第比利斯的第一天晚上 Saba 带着我跟他的朋友 Ana 去了当地一个有名的酷儿酒吧 Success Bar。欧洲的夏末通常是 club 的淡季,所以当晚人不多。酒吧里昏红的灯光,写着 Sucker 的爱心装饰,和来到第比利斯第一晚的新鲜感让我在小小的舞池里跳得很尽兴。从吉尔吉斯斯坦来的 Aresibo 和 Olga 也加入了我跟朋友们的跳舞阵营。一行人从 Success Bar 出来之后到路边的一个小酒吧喝了杯野格,勾肩搭背地在第比利斯空荡的大街上走回了各自的住处,并且相约周五在 Bassiani 见。

Mutabor club,©️ Arnold Veber

Loshadka Party,©️ Arnold Veber

Loshadka Party,©️ Arnold Veber

Skotoboyna,©️ Arnold Veber

C.L.U.M.A,©️ Arnold Veber

Mutabor club,©️ Arnold Veber

C.L.U.M.A Party,©️ Arnold Veber

第二部分:交集

Skotoboyna,©️ Arnold Veber

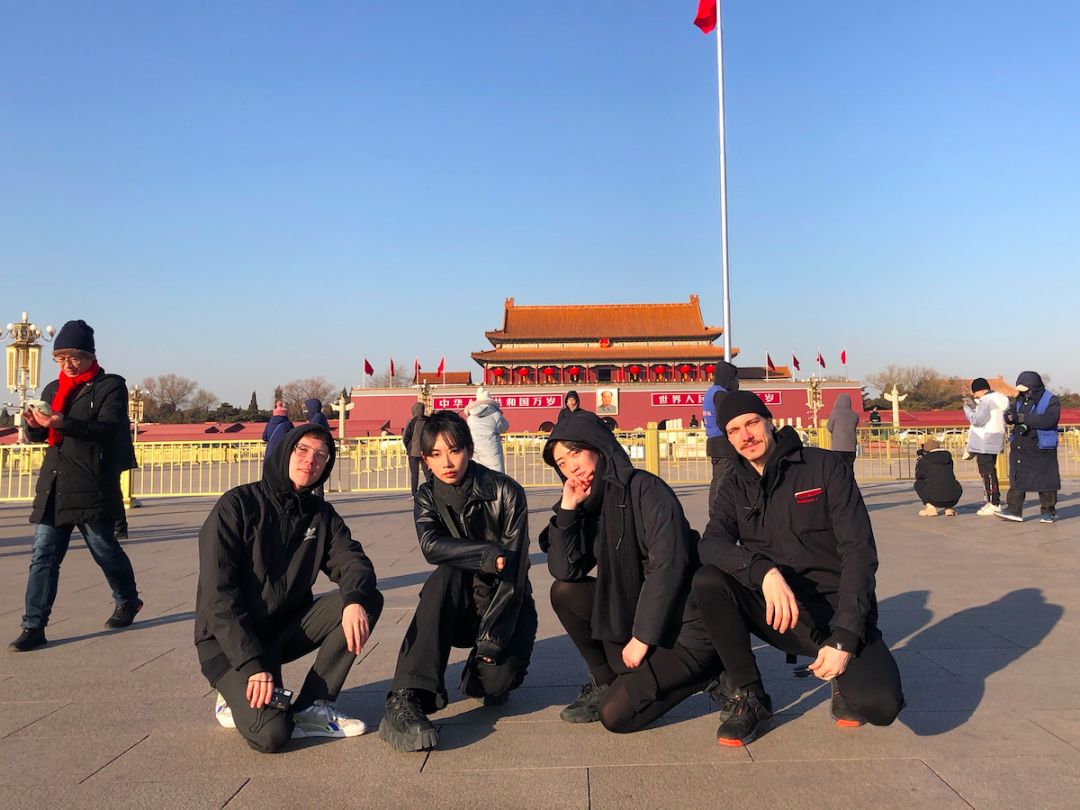

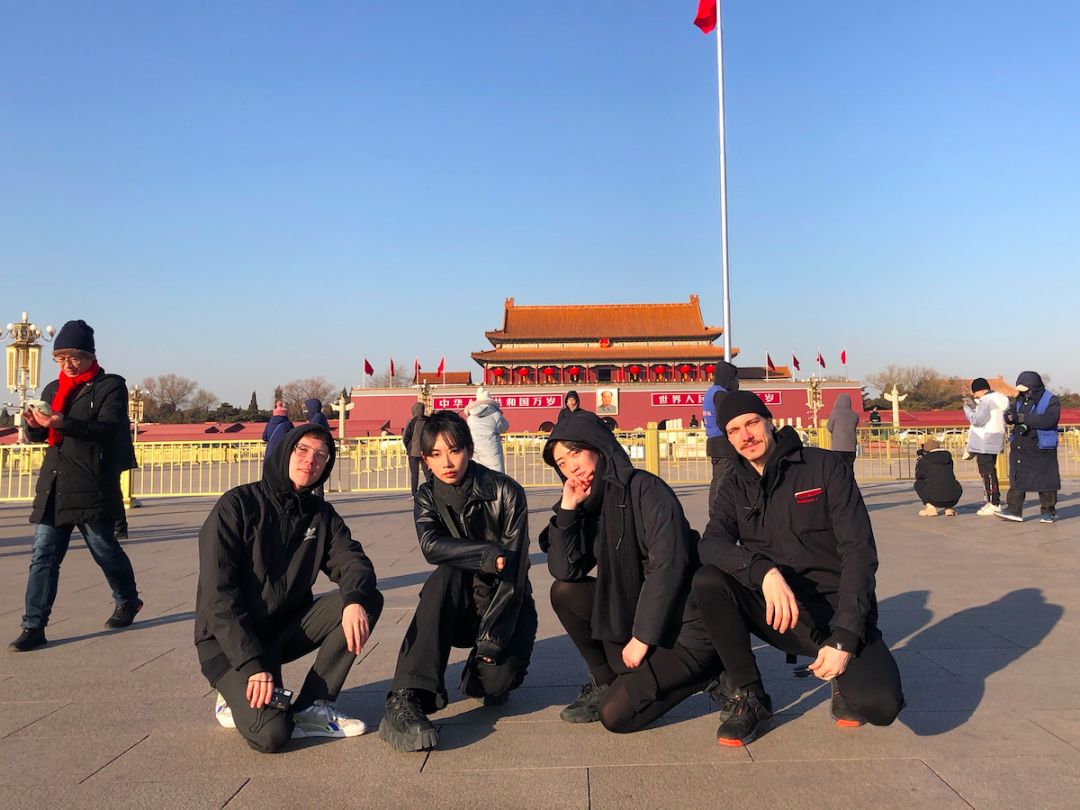

Everlast Phantom 和 Yinan(中间)与 Yung Acid(两边) 在北京

C.L.U.M.A Party,©️ Arnold Veber

C.L.U.M.A Party,©️ Arnold Veber

第三部分:展望

Skotoboyna,©️ Arnold Veber

Witchout Party,©️ Arnold Veber

地下派对组织 Scandal 的主理人 Everlast Phantom 和 Yinan

Witchout Party,©️ Arnold Veber

第一部分:场景

Mutabor club,©️ Arnold Veber

Arma A,©️ Arnold Veber

Loshadka Party,©️ Arnold Veber

Yinan:接触电子音乐派对的时候就久仰东欧场景的大名。2018 年夏天第一次去了格鲁吉亚,受到了当地好朋友 Saba 的热情接待。来到第比利斯的第一天晚上 Saba 带着我跟他的朋友 Ana 去了当地一个有名的酷儿酒吧 Success Bar。欧洲的夏末通常是 club 的淡季,所以当晚人不多。酒吧里昏红的灯光,写着 Sucker 的爱心装饰,和来到第比利斯第一晚的新鲜感让我在小小的舞池里跳得很尽兴。从吉尔吉斯斯坦来的 Aresibo 和 Olga 也加入了我跟朋友们的跳舞阵营。一行人从 Success Bar 出来之后到路边的一个小酒吧喝了杯野格,勾肩搭背地在第比利斯空荡的大街上走回了各自的住处,并且相约周五在 Bassiani 见。

Mutabor club,©️ Arnold Veber

Loshadka Party,©️ Arnold Veber

Loshadka Party,©️ Arnold Veber

Skotoboyna,©️ Arnold Veber

C.L.U.M.A,©️ Arnold Veber

Mutabor club,©️ Arnold Veber

C.L.U.M.A Party,©️ Arnold Veber

第二部分:交集

Skotoboyna,©️ Arnold Veber

Everlast Phantom 和 Yinan(中间)与 Yung Acid(两边) 在北京

C.L.U.M.A Party,©️ Arnold Veber

C.L.U.M.A Party,©️ Arnold Veber

第三部分:展望

Skotoboyna,©️ Arnold Veber

Witchout Party,©️ Arnold Veber