在网络世界,每个人有多大的自主性?跟陈楸帆聊聊

《楚门的世界》电影剧照,图源网络

在网络世界里,在技术背景下,面对有形的监管和无形的引导,一个人应该或能够拥有多大的自主性?年初至今在网络平台上发生的一系列事情,令我们再次思考技术赋权和技术管控的话题。一是在传染病暴发期间,个体为了争取信息的知情权所使用的各种方法;一是又一次网络大论战中,被卷入其中的参与者所产生的狂热情绪;一是信息管控的死角里,不断发生的骇人听闻的事件。我们邀请到科幻作家和多年的技术行业从业者陈楸帆来跟我们聊了聊这些问题。

BIE别的:疫情爆发以来,你会不会感觉经历了一场民间与官方之间争夺信息的战斗?

陈楸帆:我觉得它像是一种动态的博弈,其实双方都是在争夺一种话语权,包括知情权、信息的传播权,对事实进行定义的权利等。

技术在其中是怎么发挥作用的?

这种技术的 “斗法” 会有什么新的发展?

秘密空间和加密通讯技术为什么不好管控?

管控不是在于是否能实现,而在于成本有多少。如果不计成本,基本上所有的信息都是可以被监控的。比如疫情期间,我们需要每天进出登记、查体温;但如果这成为常态,需要的成本是非常大的。

现在还可以说技术的发展具有自下而上的特征吗?

电影《乔布斯》截图,图源网络

我觉得现在已经不能这样说了。技术现在已经进入了一个垄断式,或者寡头式的强资源驱动的时代。原来谷歌、苹果等企业都是车库创业,都是从地下出来的,是草根的,但现在很多新的 idea,都要受国家资助或者大公司资助才有机会出来,或者刚一开始冒出迹象就已经被资本给收编了。所以底层大部分最后还是要去选择一套资本的力量,才能够成长得足够强大。所以现在我觉得技术的发展是反过来,是自上而下的过程。

普通人在这其中有多大的自主性呢?

我觉得可能没有太大的自主性。你的日常生活基本都是被这些技术所占据的,自觉地还是无意识地,都被算法、程序所控制。很多时候你觉得是你自己在做选择,行使你的自由意志,但其实并不是。购物决策、媒体新闻、价值观传递,背后都有算法、偏好的呈现。除非你有一个隔绝的环境,也就是脱网、断网,但那样你会发现生活非常不方便,所以最后大家还是会选择这样一个舒服的生活。

个人的自主性越来越多地上缴了。

是这样的。

那我们有什么办法可以进行一些改善?

或者进行深度的阅读,而不是碎片化的阅读。认知科学的研究已经发现碎片化的阅读对大脑的思维模式和新生的神经通路可能都有一定的影响。长时间碎片化阅读,人的决策能力、认知能力、对情绪的管控能力、自我觉察能力都会有不同程度的下降。其实应该回到我们原来都比较习惯的这种慢阅读、深度阅读的状态,把想象力、创造力找回来。

说到信息单一化,我们看到,网络上时常有大论战的情况出现,两个阵营打得不可开交。比如前段时间出现的 227 事件。

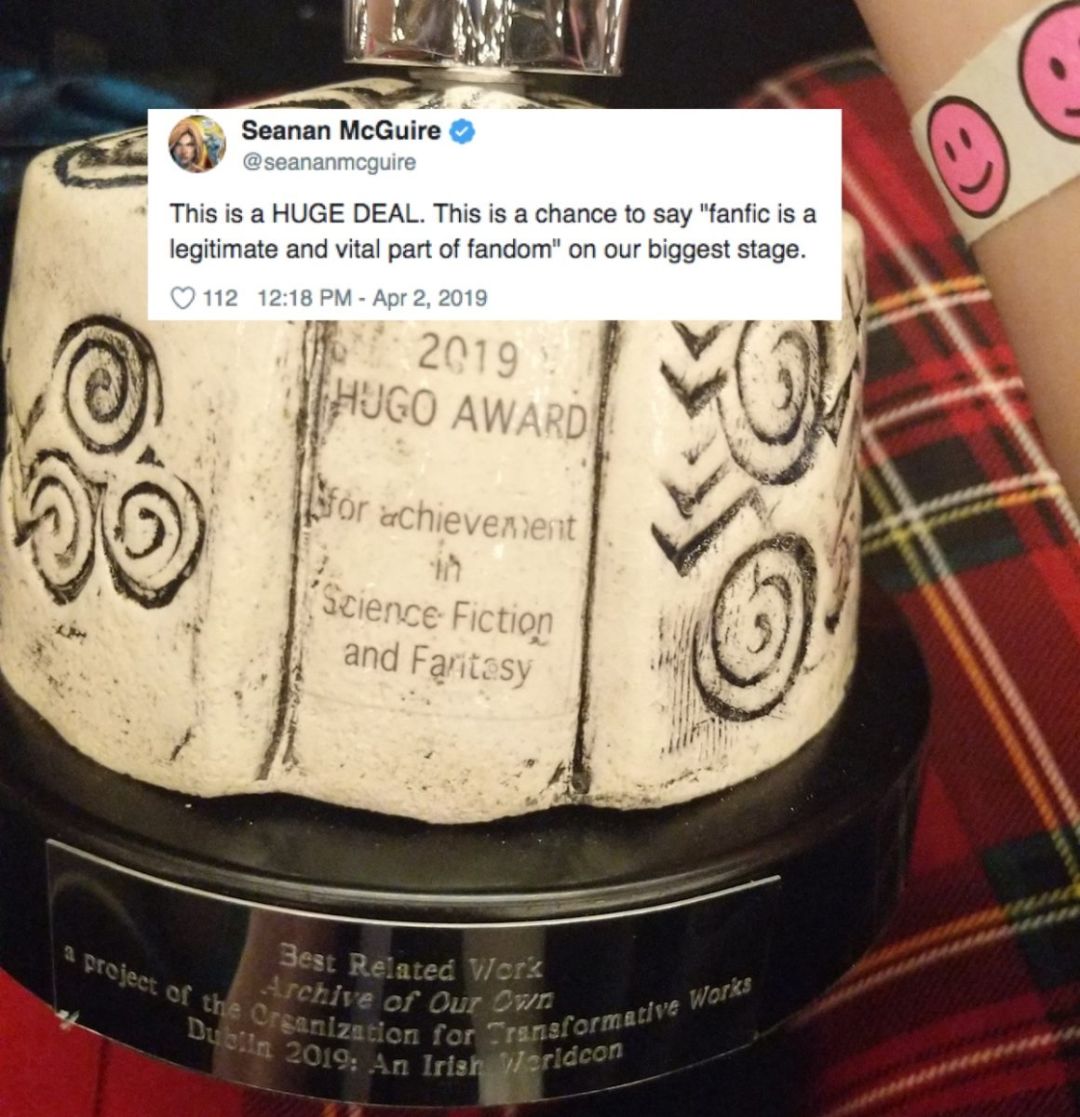

这件事也让更多的人看到了像 AO3 这样的网络空间,它其实是很多存在于网络上的精神家园之一。

AO3 获得 2019 年雨果奖 “最佳非小說類作品” 奖项,AO3 用户发推庆祝,图源网络

对,AO3 在都柏林获得雨果奖的那次我就在现场,很多我认识的朋友都在海外的同人圈里,他们都是性少数派,这个奖项对他们来说是一个非常大的鼓励,是对他们的立场或者价值观的肯定。从它的名字就能看出来,“Archive of Our Own”(“我们自己的档案”,AO3 的全称),表达的是一个非常希望保留文化多样性的态度,每一个人都可以在里面保存自己的创作,里面的标签无穷多,非常复杂细致,外人可能很难看懂。这样一种网站的存在,让我们回到互联网技术诞生时的一个本初的理想,就是我们能不能创造一个虚拟的空间,在这个空间享有信息的自由、开放、公平。这个其实是人们最初想要去做互联网的愿景。

这样的精神家园有没有可能让更多的人理解,而不是陷在 “圈地自萌” 的状态中?

这其实关系到整个社会的氛围。如果社会是开放的话,网站也是没有边界和围墙的,每个人都可以上去看想看的东西,发表想要发表的意见。前提是大家尊重彼此存在的合法性和多样性,你可能和我不一样,但是我尊重你的存在,这样一个氛围才是一个开放成熟的社会应该有的状态。而不是你跟我不一样我就要消灭你,这世界只有我,我才是唯一正确和合法的存在。我觉得这样一个做法很像是刘慈欣老师在《三体》里描述的黑暗森林,有一种受迫害妄想症的感觉,觉得每一个人都是你的敌人,对你是有伤害的。

过去一段时间里,有人发起了 “逃离微信“ 行动,因为微信作为科技公司也承担着对用户的审查功能。

除了平台,人们还在通过 “举报” 这个动作相互进行监督。

那么管控应该管到哪里,能画一条线吗?

我觉得没有办法划定一条不变的界线。所有的一切都随着社会环境包括人的认知水平、文化背景的不同而变化。这只能是一个动态调整的过程,对管控一方提出了新的要求。所有的新技术、新平台、新社群,他们的话语体系、价值观、弹性都非常不同,不存在一刀切的方式。用一刀切这样简单粗暴、以偏概全的方法去处理,长远来看,是不人性,不智慧的。长远看来,我们应该运用技术去参与管控,应该更加人性化、个体化、个性化、多样化地去实施这些管控

不加管控的网络也是不可想像的,能否举一些例子来说明?

所以,当你没有办法获得全面信息的时候不要妄下结论,你看到的一切可能都是经过精心编排的。所谓的后真相时代,找到真相的成本非常高。

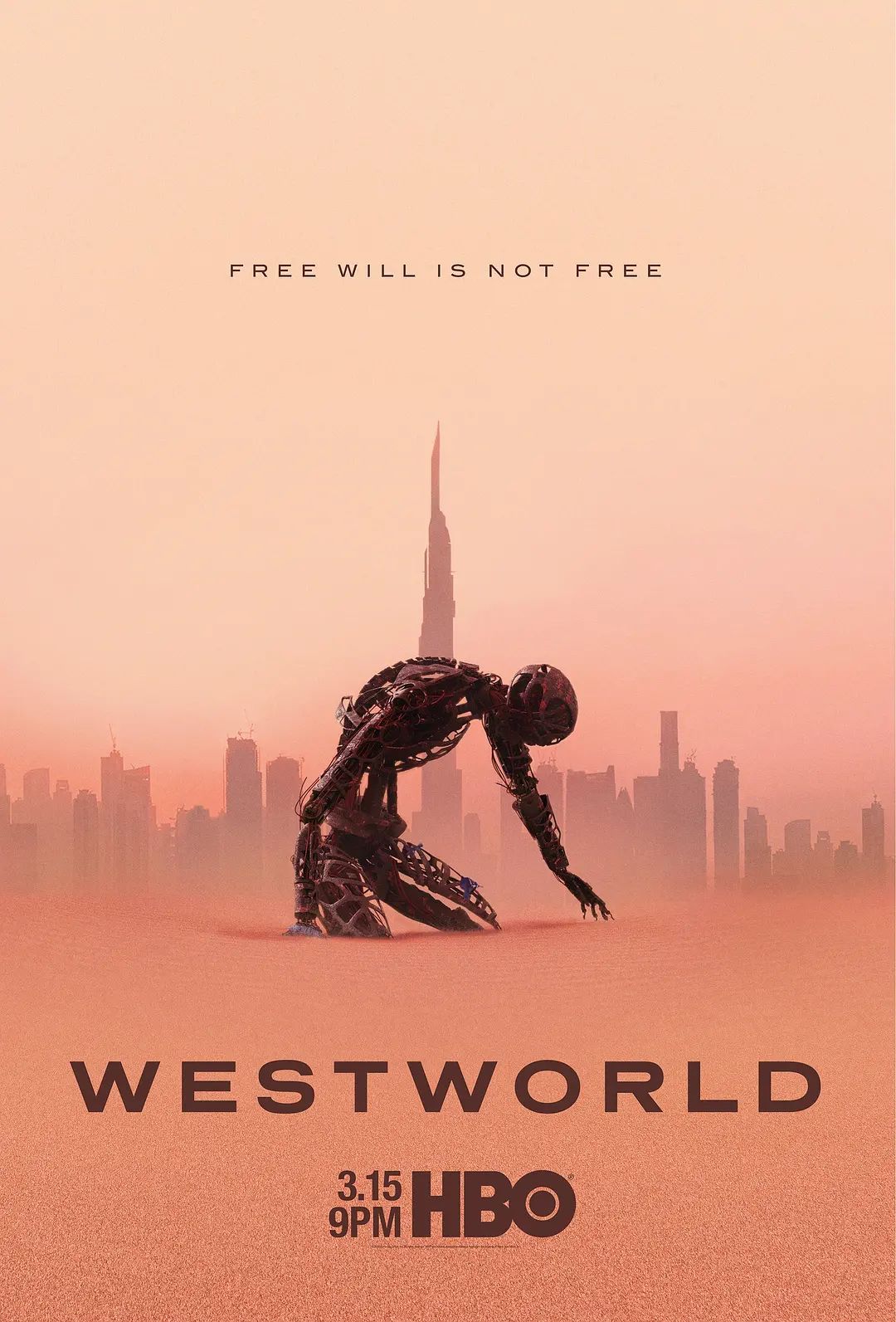

最后,给我们推荐一些科幻作品中的技术赋权与管控的例子吧!

《西部世界》第三季海报,图源网络