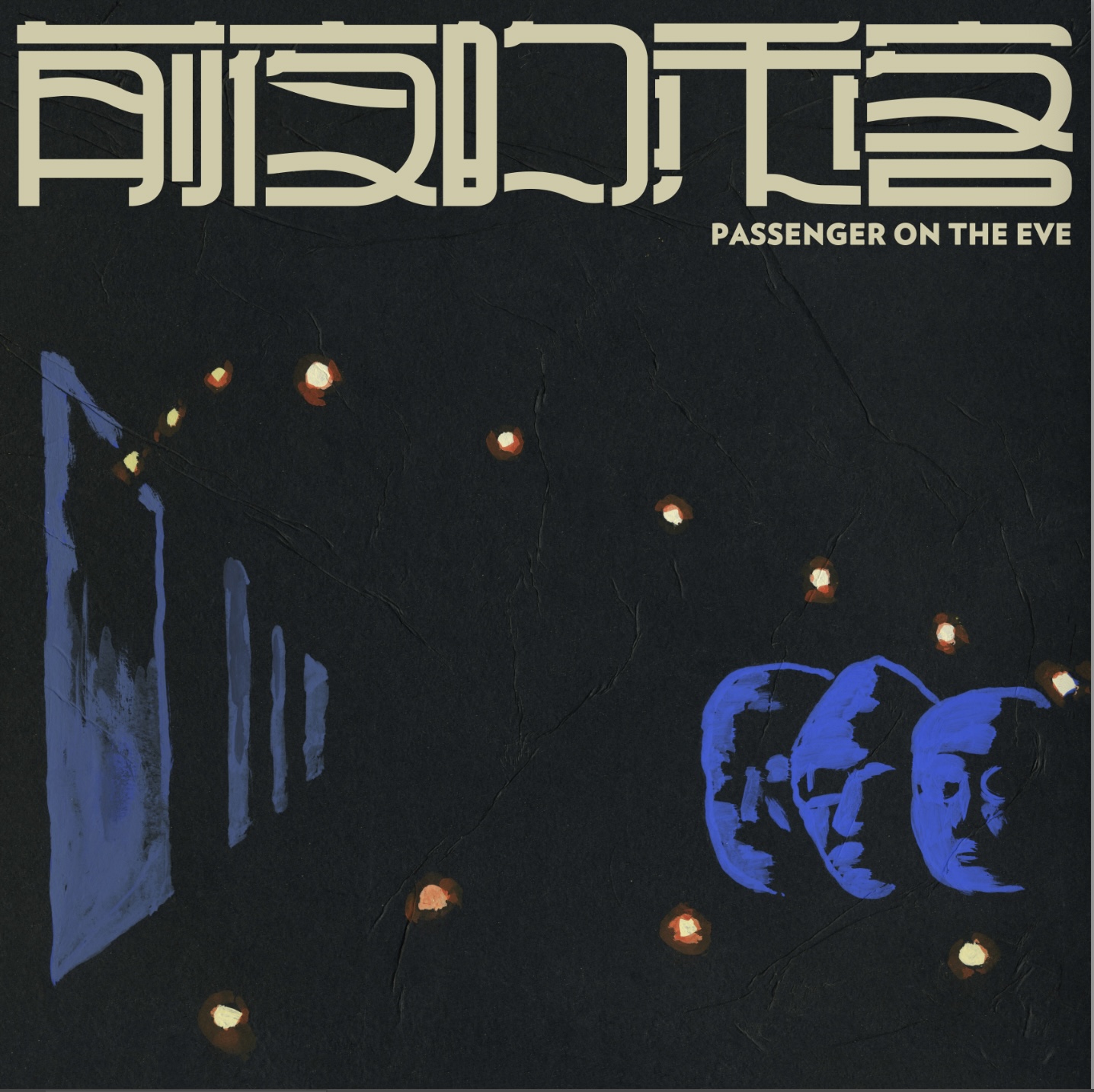

过去,想用简略的方式介绍 Lonely Leary 并不难;“噪音” “后朋” “兵马司” 寥寥几个词就足以让听众一窥他们的风貌。但随着《前夜的乘客》,他们第二张专辑的发行,这样粗暴的标签化做法显得愈发不合时宜。新专辑中,“利里” 跳出后朋克的既定框架,在纷繁密集的鼓点和行进式的歌曲结构中,用大段大段的吉他噪音加上悠扬或荒腔走板的旋律,主动迎向更加开放的故事。

Lonely Leary 组建于山东,却在阴差阳错之下来到北京,一呆就是七年。他们从来不避讳谈及这座城市对乐队音乐的影响。诸多在这里感受到的生活压力和他们顺应情势选择的生活方式让三个年轻人如 “游荡者” 一般隐匿于环境和人群之中,悄无声息地盘踞在一隅,以旁人的视角冷峻地审视身边的一切。在他们的歌里,个人的形象贯穿始终,而更多人在这个影影绰绰的形象中看到自己试图无限延长少年派对至成人社会之间的徘徊身影。

这是 “空坐在城市中依然疼痛的第七个年头”,这是 “清退的季节”,这是一年当中黑夜最长的一天;《前夜的乘客》发行的日子,我们好奇 Lonely Leary 音乐上的改变与如今的生活状态,于是拨通了他们的电话,听他们讲了讲专辑里外的故事。

Lonely Leary 乐队。从左至右依次为:李保宁、宋昂、邱驰

BIE别的音乐

邱驰:主唱兼贝斯手

李保宁:打击乐手

宋昂:吉他手

咱们先聊聊你们这张新专辑吧,发行日期选在冬至,录制也开始于2019年的冬天?

邱驰:我们大概去年这个时间开始录的,2019 年 12 月 7 号吧。本来预期是 1 月中旬录完,但那时已经快过年了,就想过完年回来继续录。结果疫情来了,排练室也进不去,排练室所处的小区都被封锁了,等到五月才进去的。最终五月才录完。

专辑的创作上有没有受到疫情影响?

李保宁:编曲上最大的改变应该是加了很多打击乐。专辑录音的时候老杨(杨海崧)就提出来要加很多打击乐,但是当时我并不会。后来也是因为疫情期间有时间可以自学,把打击乐编进去。

具体新加了一些什么打击乐?

李保宁:康佳鼓(Conga)、邦哥鼓(Bongo),主要就这两个。还有一些即兴加的小东西,沙锤之类的。

上:康佳鼓;下:邦哥鼓

疫情期间你们都在家干嘛呢?

宋昂:没有干什么具体的实事,就在家看电视剧做饭。感觉时间过得特别快,一转眼就过来了。

李保宁:我是在家研究食谱,做饭,然后另外练习打击乐。

邱驰:你们可能是没被封闭,我度日如年。我家在山东一个城市,当时我们那有个监狱,整个监狱的犯人和工作人员全部感染了。导致我们那个城市成了除了湖北城市之外全中国感染最多的城市。我们小区也被封了,如临大敌,只好足不出户。

这张专辑也就是这两年写的,从无到有,还有这么多的变化,其实挺迅速的。这两年发生了什么,让音乐里做了这么多不同的尝试的同时又完成得这么快?

宋昂:我觉得做一张新的专辑,肯定不想再去自我循环,肯定是想找一些新的声音,尝试以新的方式去做一些改变,这是比较自然的发展。像平时听歌,同一支乐队听的时间长了之后,也会厌倦,也会想跳出来再去听一些不一样的感觉。其实创作跟听歌一样,都想去找一些新鲜感,然后得到不一样的刺激。

邱驰:其实很大的因素是我们不再去讨论关于风格方面的问题,不会在写歌之前我们就说这张专辑要做一个怎样的概念,或者是这首歌我们要照一种怎样的方式去做。因为在写歌出动机的时候,我们也预料不到手上会弹出怎样的动机,发展一下之后就会越走越远,走到成品出来,可能听起来就是一个想象不到的东西,自由得多。我前两年就开始听 The Beatles 的 The White Album。那张专辑就像是乐队每个人的作品放在一起,所有的歌听起来都完全不一样,但是这对于这张专辑的伟大或是这些歌的伟大没有任何影响。我们自己弹出来的东西自己去写,就不需要用外在的东西去框定他,内核是不会变的。

The Beatles - The Beatles (又被称为 The White Album) ,1968

相较于前一张来说,你们现在对音乐的思考有什么变化吗?

宋昂:对我来说,其实就是更好地打开自己的思路,激发自己的想象力,寻找各种各样的动力,是继续往前?还是做更不一样的东西?

邱驰:我个人的话,会把更多的精力或侧重点放在写歌词上。最早做乐队的时候不会特别重视这个事情,觉得歌词必须要有,但是怎么唱、怎么写,可能没那么重要,只要这个歌听起来舒服就行。

那咱们说说歌词吧,《前夜的乘客》应该是你们这张专辑里歌词最少的一首歌,为什么选这首歌的歌名当专辑名?

邱驰:第一张的专辑名出现得很意外,闲谈中蹦出来一句话,(“穿过公园就到了”)听起来不错,然后就把它当作专辑名字。但这种契机都是可遇而不可求的。这张想了好多名字,每一个都不太恰当。因为既要用这个名字去描述这一张专辑,又需要让它具有一定的开放性。最后想了半天,那就不如拿这首歌的歌名作专辑的名字,因为它的指向性没那么强。你可以去想,乘客是什么交通工具的乘客?前夜是指昨天的晚上,还是指某一个事件、某一个日子的前夜?又有点像我们经常排练到晚上,坐车回家的感觉。

还有你们的歌词里还挺喜欢用排比句的,用不同的修饰语反复强调同一个名词,这种手法也出现在这张专辑的大部分的歌里面,有刻意地去维持这种格式吗?

邱驰:我觉得排比句其实是有一定的力量,一种同样的句式,你可以用它反复产生无限的特征:从一些比较现实的意向,引向一些没那么现实,抽象一些的东西,然后把它放在排比的循环中,在不停的推进中往前走。

其实本质上是一种尝试,觉得这样比较好玩。它可能会具有一定的口号性,因为口号都是在重复。但是我们其实没有这种喊口号的天赋,所以很难把一句话唱无数遍又听起来有一种蛊惑人心的力量。排比句在一定程度上具有这种强化作用,又不会显得那么苍白。

感觉你对写东西还挺有研究的,你平时除了自己写歌词以外,还在写别的东西吗?我看了《冬日纪事》这几篇随笔,写得挺好。

邱驰:其实几乎是不写的,我平时没有那么多的冲动去表达。有了歌词这么一个目标之后,的确会在生活中养成写作习惯,但是根源推动力全是为了写词。

你们本职工作是什么,可以说说吗?

宋昂:平时基本上没有工作,自由职业,自己接点拍摄的活。

李保宁:我负责拉一些拍视频的活,是中间商,赚差价。

邱驰:对。反正都是跟电影电视相关。

等于说你们三个是一个 “孤独的利里摄影 studio” 。

Lonely Leary:对,没错没错。

“孤独的利里摄影 studio” 在拍摄

你们曾经说自己音乐是“北京特产”,那么如果离开北京的话,你们觉得自己还能继续做 Lonely Leary 这样的音乐吗?有没有想过离开北京?

宋昂:暂时没想过,但是生活环境变化肯定也会对音乐有一些影响。

李保宁:我觉得即使我们离开了北京去了别的城市,可能音乐还是孤独的利里的,但可能不是在北京的孤独的利里的。另外我个人会经常考虑要离开北京,但是实际上并不知道去哪儿,就感觉去哪儿也没有特别大的区别。我们来到北京也很难说是一个主观选择的结果。各种机缘巧合,其实很大程度上我们的音乐也好,生活也好,其实都是被环境推动。

邱驰:去了另外的地方做的肯定是另外一种音乐。因为环境都不一样。但我觉得可能变化不会很大。因为我们受成长环境的影响非常大,这种东西本身是根深蒂固的,想去改变其实也挺难。

Lonely Leary 的歌里总是有一个落魄的青年人形象,这能不能看成是你们生活状态的一种写照?

邱驰:这个是挥之不去的,也抹不掉的。这是你看待这个世界的方式,跟你出生的家庭环境,包括你现在的生活处境息息相关。但也不能这么简单地贴标签,只是我们写歌的话肯定要选择其中一个方面,可能恰好就是这个方面比较多一些。

你们歌里面有种焦虑,它既不完全属于青春期,但其实又没有触及到中年危机,感觉这种焦虑是独属于青年人的一种焦虑的状态。如果现在让你们给这种焦虑起一个名字的话,你们会把它称之为什么?

邱驰:“游荡者”吧,就是一种游荡的状态。可能本质上你并不是一个纯粹游手好闲的大神,但你也没有进入一个在中国正常人该有的生活体系中去,你就夹在中间。你有足够多的时间去思考,你有足够多的时间在街上闲逛,但是你也不能决绝地扔掉一切。

“游荡者”们在游荡

你们家里人支持你们玩乐队吗?他们怎么看你们现在的状态?

宋昂:我家人还比较尊重我的选择,但是他们也会一直质疑、担心,实际上还是希望你去过一个比较安定的生活。

李保宁:我的家人没反对也没支持,他们就觉着不耽误事就行了。然后我倒也没耽误什么事。

邱驰:只说乐队的话,反正我很少跟家里讨论,因为我对把一切都说明白不抱希望。我觉得这种代际之间,包括价值观之间的这种隔阂是说不清楚的。不说就没有问题。

你们现在排练的频率大概是什么样的?

宋昂:已经很长时间没排了,可能有新的演出之前把歌过一两遍吧。

邱驰:我们今年的事情太多了,重新聚在一起的时候基本就到夏天了。然后关于这张专辑收尾的事情:修改、补录、混音,之后的一些推广……我前几天也在想,今年是我们从 2012 年以来唯一一首新歌都没写的一年。

排练只是为了演出和写歌吗,不会为了保持一下弹琴的状态排练吗?

宋昂:……说来惭愧,好像的确是这样。

新专辑发了之后准备演出吗?会有 MV 之类的吗?

邱驰:来年 3 月份到 4 月份会有一个关于新专辑的巡演。没有 MV,事情太多了,昨天晚上才刚刚把封面最终确定下来。

这么赶,不是下周就上线了吗?

邱驰:倒也不赶。因为这之前的方案已经定了很久,但是前两天设计师出了一个内页方案,我们觉得 “操,这个做封面其实更好。” 然后前天出了这版稿子,昨天开始排。这没办法,对不对?如果觉得它更好,那就不要留什么遗憾了。

《前夜的乘客》前一版专辑封面,已弃用

这篇采访发出来的时候,《前夜的乘客》应该就已经上线了。对那个时候的它说句话吧。

李保宁:赶紧发了,然后这事就过去了。好像迈过了一个节点,就可以轻松很多了。

邱驰:那就说 “再见” 呗。因为我觉得出完之后,专辑跟我们就真的没有关系了。我们这一段终于能画个句号,然后可以继续写新歌排练,干别的事情,否则这个事你绕不过去。“再见” 就挺好,它就变成一个公共的东西,而不是我们自己的东西。我们也不用再围绕它去付出各种各样的精力。

宋昂:我觉得说 “再见” 挺好的,想早点结束开始新的行程。

好,那祝你们这张专辑之后都顺利!今天的采访也差不多到此结束了,谢谢 Lonely Leary,再见!

//采访:阿斐

//编辑:阿斐、Ivan Hrozny

Lonely Leary

《前夜的乘客》

过去,想用简略的方式介绍 Lonely Leary 并不难;“噪音” “后朋” “兵马司” 寥寥几个词就足以让听众一窥他们的风貌。但随着《前夜的乘客》,他们第二张专辑的发行,这样粗暴的标签化做法显得愈发不合时宜。新专辑中,“利里” 跳出后朋克的既定框架,在纷繁密集的鼓点和行进式的歌曲结构中,用大段大段的吉他噪音加上悠扬或荒腔走板的旋律,主动迎向更加开放的故事。

Lonely Leary 组建于山东,却在阴差阳错之下来到北京,一呆就是七年。他们从来不避讳谈及这座城市对乐队音乐的影响。诸多在这里感受到的生活压力和他们顺应情势选择的生活方式让三个年轻人如 “游荡者” 一般隐匿于环境和人群之中,悄无声息地盘踞在一隅,以旁人的视角冷峻地审视身边的一切。在他们的歌里,个人的形象贯穿始终,而更多人在这个影影绰绰的形象中看到自己试图无限延长少年派对至成人社会之间的徘徊身影。

这是 “空坐在城市中依然疼痛的第七个年头”,这是 “清退的季节”,这是一年当中黑夜最长的一天;《前夜的乘客》发行的日子,我们好奇 Lonely Leary 音乐上的改变与如今的生活状态,于是拨通了他们的电话,听他们讲了讲专辑里外的故事。

Lonely Leary 乐队。从左至右依次为:李保宁、宋昂、邱驰

BIE别的音乐

邱驰:主唱兼贝斯手

李保宁:打击乐手

宋昂:吉他手

咱们先聊聊你们这张新专辑吧,发行日期选在冬至,录制也开始于2019年的冬天?

邱驰:我们大概去年这个时间开始录的,2019 年 12 月 7 号吧。本来预期是 1 月中旬录完,但那时已经快过年了,就想过完年回来继续录。结果疫情来了,排练室也进不去,排练室所处的小区都被封锁了,等到五月才进去的。最终五月才录完。

专辑的创作上有没有受到疫情影响?

李保宁:编曲上最大的改变应该是加了很多打击乐。专辑录音的时候老杨(杨海崧)就提出来要加很多打击乐,但是当时我并不会。后来也是因为疫情期间有时间可以自学,把打击乐编进去。

具体新加了一些什么打击乐?

李保宁:康佳鼓(Conga)、邦哥鼓(Bongo),主要就这两个。还有一些即兴加的小东西,沙锤之类的。

上:康佳鼓;下:邦哥鼓

疫情期间你们都在家干嘛呢?

宋昂:没有干什么具体的实事,就在家看电视剧做饭。感觉时间过得特别快,一转眼就过来了。

李保宁:我是在家研究食谱,做饭,然后另外练习打击乐。

邱驰:你们可能是没被封闭,我度日如年。我家在山东一个城市,当时我们那有个监狱,整个监狱的犯人和工作人员全部感染了。导致我们那个城市成了除了湖北城市之外全中国感染最多的城市。我们小区也被封了,如临大敌,只好足不出户。

这张专辑也就是这两年写的,从无到有,还有这么多的变化,其实挺迅速的。这两年发生了什么,让音乐里做了这么多不同的尝试的同时又完成得这么快?

宋昂:我觉得做一张新的专辑,肯定不想再去自我循环,肯定是想找一些新的声音,尝试以新的方式去做一些改变,这是比较自然的发展。像平时听歌,同一支乐队听的时间长了之后,也会厌倦,也会想跳出来再去听一些不一样的感觉。其实创作跟听歌一样,都想去找一些新鲜感,然后得到不一样的刺激。

邱驰:其实很大的因素是我们不再去讨论关于风格方面的问题,不会在写歌之前我们就说这张专辑要做一个怎样的概念,或者是这首歌我们要照一种怎样的方式去做。因为在写歌出动机的时候,我们也预料不到手上会弹出怎样的动机,发展一下之后就会越走越远,走到成品出来,可能听起来就是一个想象不到的东西,自由得多。我前两年就开始听 The Beatles 的 The White Album。那张专辑就像是乐队每个人的作品放在一起,所有的歌听起来都完全不一样,但是这对于这张专辑的伟大或是这些歌的伟大没有任何影响。我们自己弹出来的东西自己去写,就不需要用外在的东西去框定他,内核是不会变的。

The Beatles - The Beatles (又被称为 The White Album) ,1968

相较于前一张来说,你们现在对音乐的思考有什么变化吗?

宋昂:对我来说,其实就是更好地打开自己的思路,激发自己的想象力,寻找各种各样的动力,是继续往前?还是做更不一样的东西?

邱驰:我个人的话,会把更多的精力或侧重点放在写歌词上。最早做乐队的时候不会特别重视这个事情,觉得歌词必须要有,但是怎么唱、怎么写,可能没那么重要,只要这个歌听起来舒服就行。

那咱们说说歌词吧,《前夜的乘客》应该是你们这张专辑里歌词最少的一首歌,为什么选这首歌的歌名当专辑名?

邱驰:第一张的专辑名出现得很意外,闲谈中蹦出来一句话,(“穿过公园就到了”)听起来不错,然后就把它当作专辑名字。但这种契机都是可遇而不可求的。这张想了好多名字,每一个都不太恰当。因为既要用这个名字去描述这一张专辑,又需要让它具有一定的开放性。最后想了半天,那就不如拿这首歌的歌名作专辑的名字,因为它的指向性没那么强。你可以去想,乘客是什么交通工具的乘客?前夜是指昨天的晚上,还是指某一个事件、某一个日子的前夜?又有点像我们经常排练到晚上,坐车回家的感觉。

还有你们的歌词里还挺喜欢用排比句的,用不同的修饰语反复强调同一个名词,这种手法也出现在这张专辑的大部分的歌里面,有刻意地去维持这种格式吗?

邱驰:我觉得排比句其实是有一定的力量,一种同样的句式,你可以用它反复产生无限的特征:从一些比较现实的意向,引向一些没那么现实,抽象一些的东西,然后把它放在排比的循环中,在不停的推进中往前走。

其实本质上是一种尝试,觉得这样比较好玩。它可能会具有一定的口号性,因为口号都是在重复。但是我们其实没有这种喊口号的天赋,所以很难把一句话唱无数遍又听起来有一种蛊惑人心的力量。排比句在一定程度上具有这种强化作用,又不会显得那么苍白。

感觉你对写东西还挺有研究的,你平时除了自己写歌词以外,还在写别的东西吗?我看了《冬日纪事》这几篇随笔,写得挺好。

邱驰:其实几乎是不写的,我平时没有那么多的冲动去表达。有了歌词这么一个目标之后,的确会在生活中养成写作习惯,但是根源推动力全是为了写词。

你们本职工作是什么,可以说说吗?

宋昂:平时基本上没有工作,自由职业,自己接点拍摄的活。

李保宁:我负责拉一些拍视频的活,是中间商,赚差价。

邱驰:对。反正都是跟电影电视相关。

等于说你们三个是一个 “孤独的利里摄影 studio” 。

Lonely Leary:对,没错没错。

“孤独的利里摄影 studio” 在拍摄

你们曾经说自己音乐是“北京特产”,那么如果离开北京的话,你们觉得自己还能继续做 Lonely Leary 这样的音乐吗?有没有想过离开北京?

宋昂:暂时没想过,但是生活环境变化肯定也会对音乐有一些影响。

李保宁:我觉得即使我们离开了北京去了别的城市,可能音乐还是孤独的利里的,但可能不是在北京的孤独的利里的。另外我个人会经常考虑要离开北京,但是实际上并不知道去哪儿,就感觉去哪儿也没有特别大的区别。我们来到北京也很难说是一个主观选择的结果。各种机缘巧合,其实很大程度上我们的音乐也好,生活也好,其实都是被环境推动。

邱驰:去了另外的地方做的肯定是另外一种音乐。因为环境都不一样。但我觉得可能变化不会很大。因为我们受成长环境的影响非常大,这种东西本身是根深蒂固的,想去改变其实也挺难。

Lonely Leary 的歌里总是有一个落魄的青年人形象,这能不能看成是你们生活状态的一种写照?

邱驰:这个是挥之不去的,也抹不掉的。这是你看待这个世界的方式,跟你出生的家庭环境,包括你现在的生活处境息息相关。但也不能这么简单地贴标签,只是我们写歌的话肯定要选择其中一个方面,可能恰好就是这个方面比较多一些。

你们歌里面有种焦虑,它既不完全属于青春期,但其实又没有触及到中年危机,感觉这种焦虑是独属于青年人的一种焦虑的状态。如果现在让你们给这种焦虑起一个名字的话,你们会把它称之为什么?

邱驰:“游荡者”吧,就是一种游荡的状态。可能本质上你并不是一个纯粹游手好闲的大神,但你也没有进入一个在中国正常人该有的生活体系中去,你就夹在中间。你有足够多的时间去思考,你有足够多的时间在街上闲逛,但是你也不能决绝地扔掉一切。

“游荡者”们在游荡

你们家里人支持你们玩乐队吗?他们怎么看你们现在的状态?

宋昂:我家人还比较尊重我的选择,但是他们也会一直质疑、担心,实际上还是希望你去过一个比较安定的生活。

李保宁:我的家人没反对也没支持,他们就觉着不耽误事就行了。然后我倒也没耽误什么事。

邱驰:只说乐队的话,反正我很少跟家里讨论,因为我对把一切都说明白不抱希望。我觉得这种代际之间,包括价值观之间的这种隔阂是说不清楚的。不说就没有问题。

你们现在排练的频率大概是什么样的?

宋昂:已经很长时间没排了,可能有新的演出之前把歌过一两遍吧。

邱驰:我们今年的事情太多了,重新聚在一起的时候基本就到夏天了。然后关于这张专辑收尾的事情:修改、补录、混音,之后的一些推广……我前几天也在想,今年是我们从 2012 年以来唯一一首新歌都没写的一年。

排练只是为了演出和写歌吗,不会为了保持一下弹琴的状态排练吗?

宋昂:……说来惭愧,好像的确是这样。

新专辑发了之后准备演出吗?会有 MV 之类的吗?

邱驰:来年 3 月份到 4 月份会有一个关于新专辑的巡演。没有 MV,事情太多了,昨天晚上才刚刚把封面最终确定下来。

这么赶,不是下周就上线了吗?

邱驰:倒也不赶。因为这之前的方案已经定了很久,但是前两天设计师出了一个内页方案,我们觉得 “操,这个做封面其实更好。” 然后前天出了这版稿子,昨天开始排。这没办法,对不对?如果觉得它更好,那就不要留什么遗憾了。

《前夜的乘客》前一版专辑封面,已弃用

这篇采访发出来的时候,《前夜的乘客》应该就已经上线了。对那个时候的它说句话吧。

李保宁:赶紧发了,然后这事就过去了。好像迈过了一个节点,就可以轻松很多了。

邱驰:那就说 “再见” 呗。因为我觉得出完之后,专辑跟我们就真的没有关系了。我们这一段终于能画个句号,然后可以继续写新歌排练,干别的事情,否则这个事你绕不过去。“再见” 就挺好,它就变成一个公共的东西,而不是我们自己的东西。我们也不用再围绕它去付出各种各样的精力。

宋昂:我觉得说 “再见” 挺好的,想早点结束开始新的行程。

好,那祝你们这张专辑之后都顺利!今天的采访也差不多到此结束了,谢谢 Lonely Leary,再见!

//采访:阿斐

//编辑:阿斐、Ivan Hrozny