技术背景下,一个人的灵魂可能参与他人的体验吗?

《有风》,“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

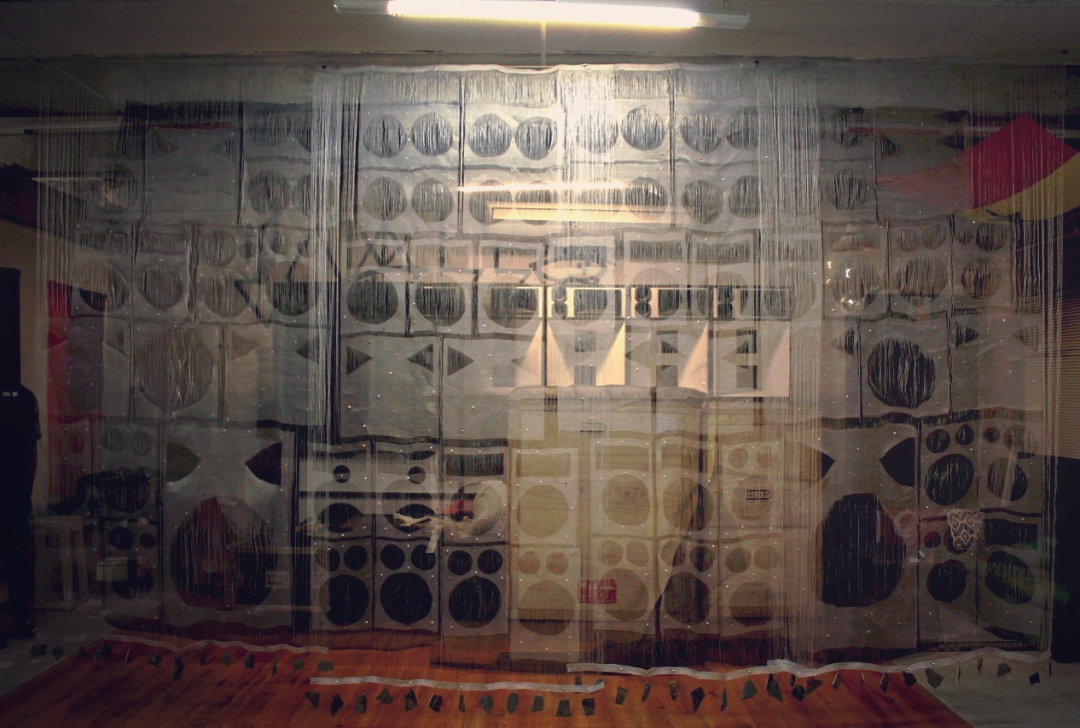

“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

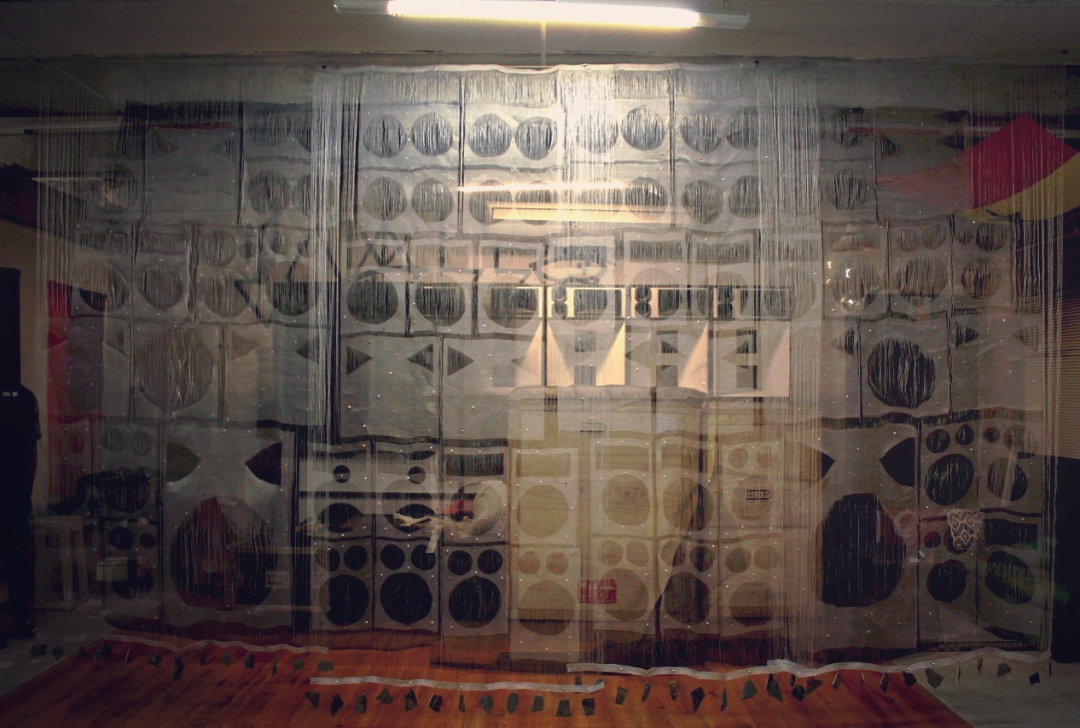

《幻影之尘》安装过程,卡尔斯巴德,新墨西哥州,2018 Phantom Dustpre-installation in Carlsbad, New Mexico, 2018

《内啡肽的火焰》,“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

《内啡肽的火焰》来自于艺术家王翰林父亲因病昏迷一周醒来后,对梦中看到幻境的陈述:他 “一个人穿越大江大河,走向白光”,或者 “与亲人欢聚,感到宁静”。通过对濒临死之岸又渡河回来之人的描述的记录和重构,艺术家将生死边界之上的内在世界引至现场。类似地,作品《昏厥》用令人眩晕的白色 LED 灯管墙视觉化了艺术家通过过度换气主动 “昏厥” 的进程,这件作品也是一件过往对此在的附身:艺术家的祖父在大屠杀中,曾在将被执行枪决时昏厥倒下,从而幸存。

《我们无能为力》(新闻发布会)影像截帧,密封博物馆,2016,图片致谢艺术家

“密封博物馆”(艺术家克劳斯·韦纳 Klaus Wehner 的代名)的影像作品《我们无能为力(新闻发布会)》则犀利地指向了媒体机器对 “究竟发生了什么” 的根深蒂固信念,它甚至包含对事件幸存者的个人伤痛,和受害者最后时光的全然无隐私披露。画面讲述了一场哑然噤声的新闻发布会,抽去了关于 “究竟发生了什么” 的全部线索,只由艺术家一人扮演的十二位主角,上演着那些事实性物证之外,“不可重构” 的情绪存留:创伤、忧郁、孤寂。

《大卫与大卫的对话》影像截帧,“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

行进至二楼角落,艺术家余政达的影像装置 《大卫与大卫的对话》 里镶着一圈橙色灯光的镜子在地面映射出隐隐绰绰的倒影,而作品讲述的是艺术家从纽约回来后,计算机被窃。他尝试通过与朋友之间的对话去重构这份城市记忆的过程 —— 而记忆在今天大量依赖于数字相册素材、社交软件对话和桌面文档的。数字媒介似乎生来擅长制造外置的碎片分身,而它们也会随时散佚。在精确性上仿佛更可靠的高清图片,有时仿佛不如脑海深处那随时能唤起神经通路的画面,哪怕已然模糊不清。作品里像舞台化妆间一样的镜子把观众的脸映得橙黄,二重身 (Doppelgänger) 悄然显像,而它比任何高速存储和解析设备,似乎都要轮廓鲜明。

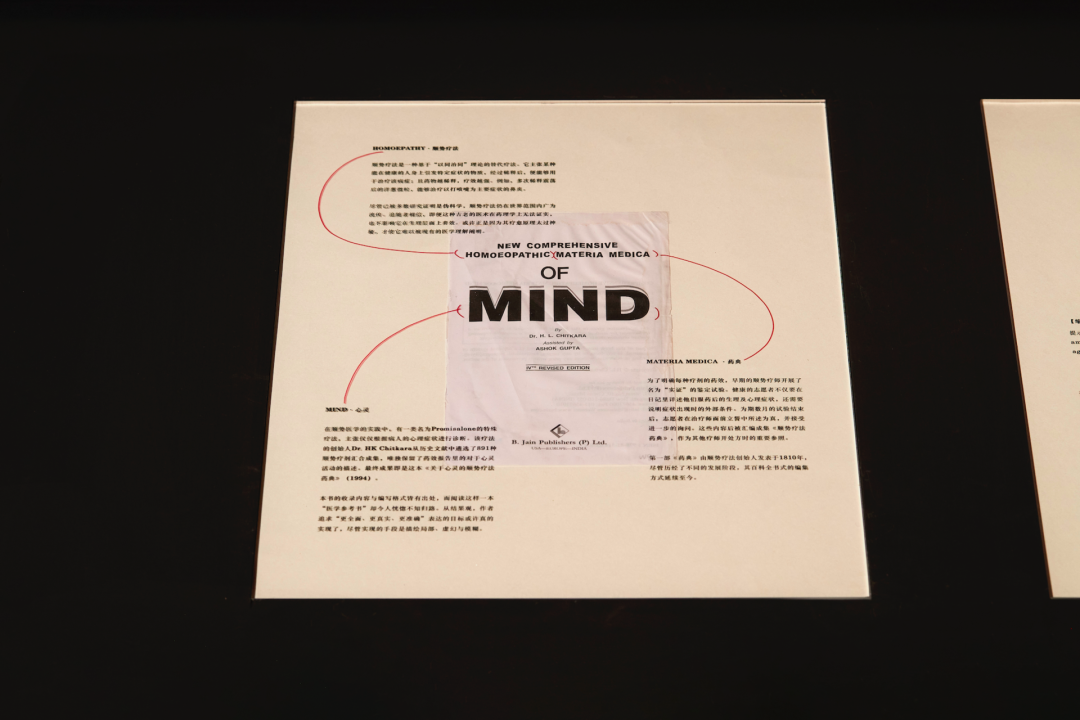

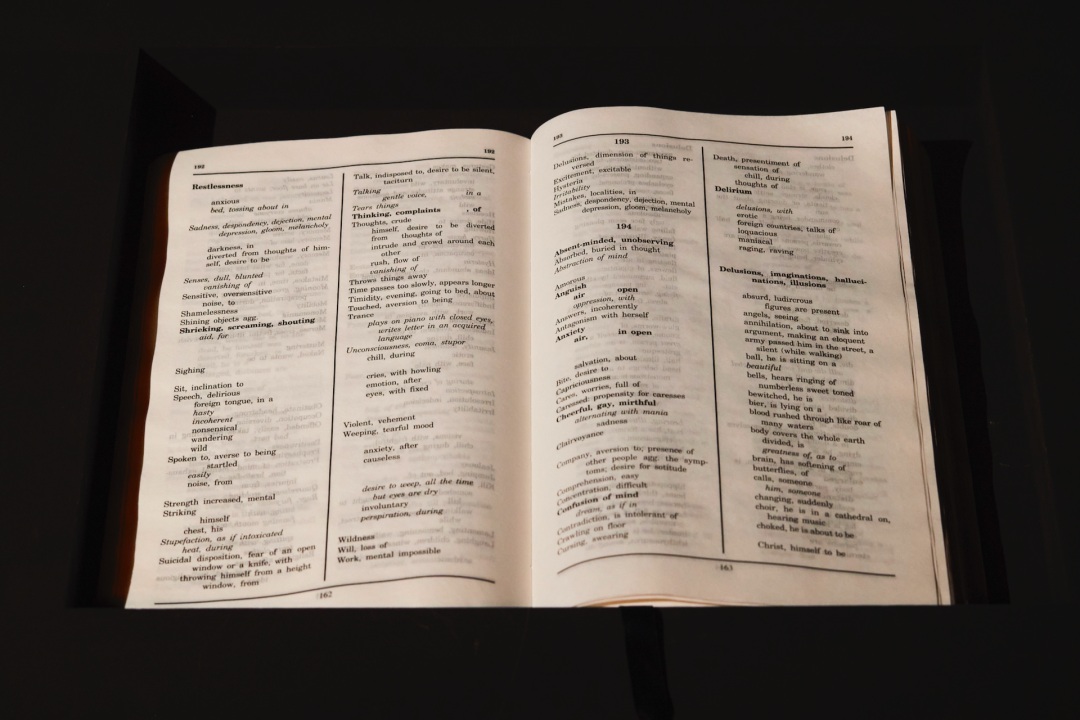

《关于 891 次黄昏心灵活动的百科全书》,“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

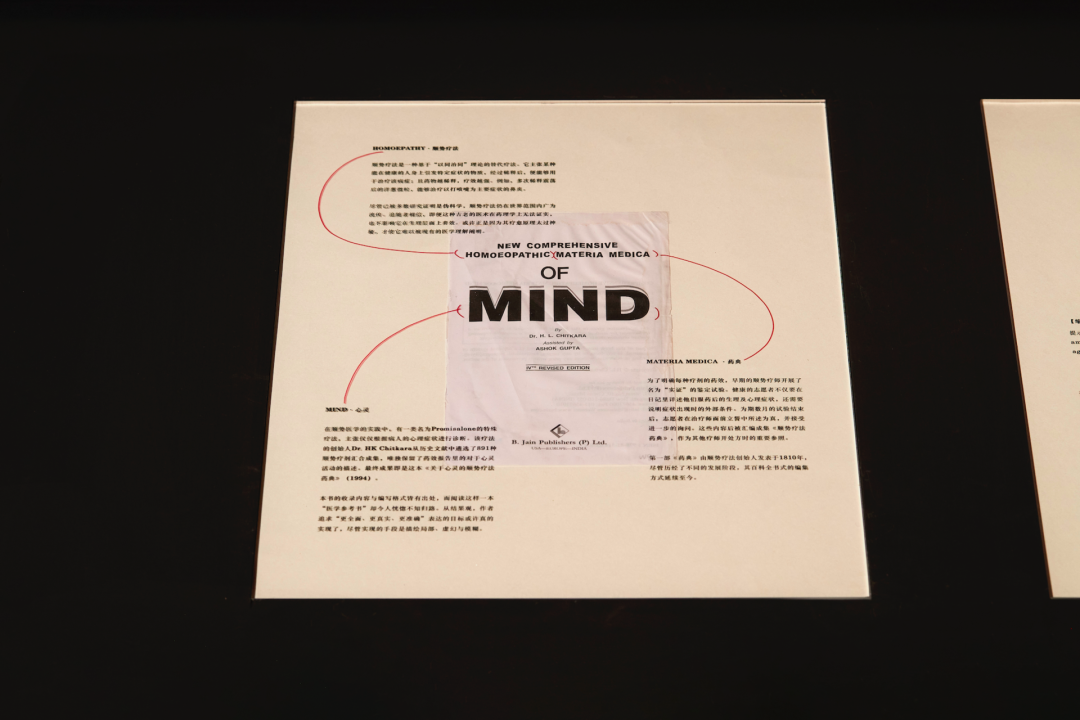

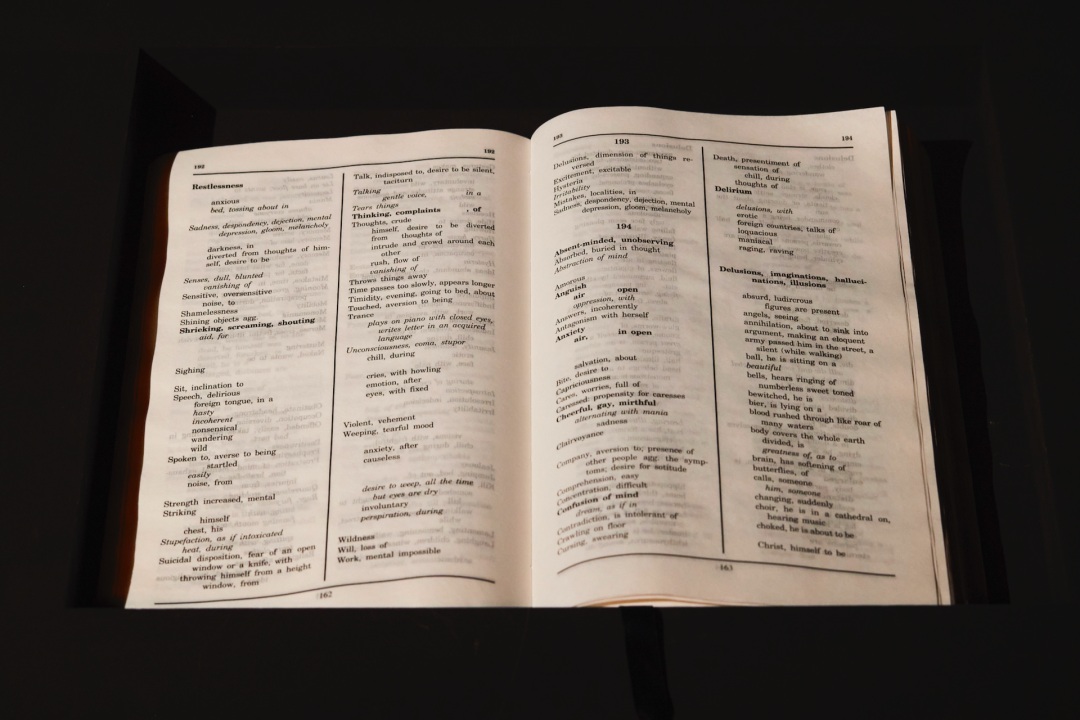

我们从未与意识和平相处,而是不断摇摆在仪式性的信仰与迷恋,以及 “科学性” 的解读与逼近之间 —— 而二者或许都不是正确答案。展览随时呈现出这种状态的涤荡,和在作品之间的跳跃。炼金术、符箓、哲人之石、伪科学出版物占有一席之地,而内啡肽、精神治疗、科技图像这些更近现代的意识解读手段也在洞穴里共存。这种不较真的 、向内的和有意识的混沌状态,在陈哲的《关于 891 次黄昏心灵活动的百科全书》里找到了最好的注脚。在黄昏之光弥散的空间里,人们可以随时坐下来聆听关于黄昏经验的朗诵。黄昏是一种无时间的隐喻,它仿佛连接诗学意义上的生死与明灭。在疫情席卷的复杂之年,所有人的生命状态似乎都充斥着不可逃避的无常与费解,计划被打破,而原本不可撼动的认知也在疏散。或许答案原本就在于一次次的 “神秘参与”,轻触人类同一性的模糊之光。

《有风》,“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

《幻影之尘》安装过程,卡尔斯巴德,新墨西哥州,2018 Phantom Dustpre-installation in Carlsbad, New Mexico, 2018

《内啡肽的火焰》,“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

《内啡肽的火焰》来自于艺术家王翰林父亲因病昏迷一周醒来后,对梦中看到幻境的陈述:他 “一个人穿越大江大河,走向白光”,或者 “与亲人欢聚,感到宁静”。通过对濒临死之岸又渡河回来之人的描述的记录和重构,艺术家将生死边界之上的内在世界引至现场。类似地,作品《昏厥》用令人眩晕的白色 LED 灯管墙视觉化了艺术家通过过度换气主动 “昏厥” 的进程,这件作品也是一件过往对此在的附身:艺术家的祖父在大屠杀中,曾在将被执行枪决时昏厥倒下,从而幸存。

《我们无能为力》(新闻发布会)影像截帧,密封博物馆,2016,图片致谢艺术家

“密封博物馆”(艺术家克劳斯·韦纳 Klaus Wehner 的代名)的影像作品《我们无能为力(新闻发布会)》则犀利地指向了媒体机器对 “究竟发生了什么” 的根深蒂固信念,它甚至包含对事件幸存者的个人伤痛,和受害者最后时光的全然无隐私披露。画面讲述了一场哑然噤声的新闻发布会,抽去了关于 “究竟发生了什么” 的全部线索,只由艺术家一人扮演的十二位主角,上演着那些事实性物证之外,“不可重构” 的情绪存留:创伤、忧郁、孤寂。

《大卫与大卫的对话》影像截帧,“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

行进至二楼角落,艺术家余政达的影像装置 《大卫与大卫的对话》 里镶着一圈橙色灯光的镜子在地面映射出隐隐绰绰的倒影,而作品讲述的是艺术家从纽约回来后,计算机被窃。他尝试通过与朋友之间的对话去重构这份城市记忆的过程 —— 而记忆在今天大量依赖于数字相册素材、社交软件对话和桌面文档的。数字媒介似乎生来擅长制造外置的碎片分身,而它们也会随时散佚。在精确性上仿佛更可靠的高清图片,有时仿佛不如脑海深处那随时能唤起神经通路的画面,哪怕已然模糊不清。作品里像舞台化妆间一样的镜子把观众的脸映得橙黄,二重身 (Doppelgänger) 悄然显像,而它比任何高速存储和解析设备,似乎都要轮廓鲜明。

《关于 891 次黄昏心灵活动的百科全书》,“神秘参与” 展览现场,2020,上海明当代美术馆

我们从未与意识和平相处,而是不断摇摆在仪式性的信仰与迷恋,以及 “科学性” 的解读与逼近之间 —— 而二者或许都不是正确答案。展览随时呈现出这种状态的涤荡,和在作品之间的跳跃。炼金术、符箓、哲人之石、伪科学出版物占有一席之地,而内啡肽、精神治疗、科技图像这些更近现代的意识解读手段也在洞穴里共存。这种不较真的 、向内的和有意识的混沌状态,在陈哲的《关于 891 次黄昏心灵活动的百科全书》里找到了最好的注脚。在黄昏之光弥散的空间里,人们可以随时坐下来聆听关于黄昏经验的朗诵。黄昏是一种无时间的隐喻,它仿佛连接诗学意义上的生死与明灭。在疫情席卷的复杂之年,所有人的生命状态似乎都充斥着不可逃避的无常与费解,计划被打破,而原本不可撼动的认知也在疏散。或许答案原本就在于一次次的 “神秘参与”,轻触人类同一性的模糊之光。